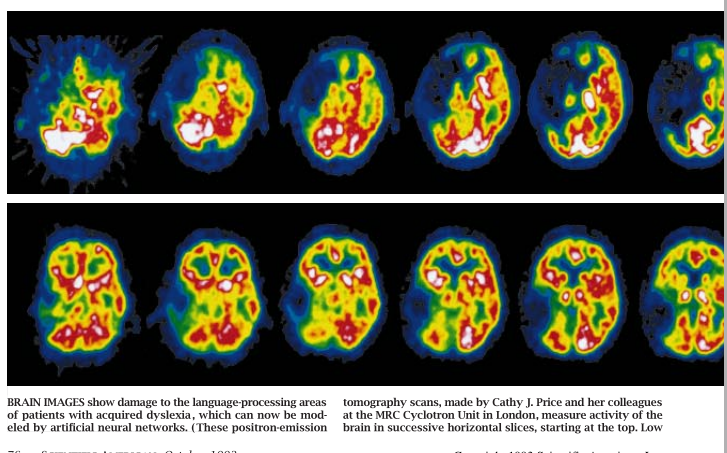

成年脑损害患者识读词语时要出稀奇古怪的差错,而经训练学会识读的模拟神经元网络受损后,也会犯与之酷似的行为错误。

1944年,一位年轻的士兵头部中弹受伤。二次大战结束后,这位士兵虽然还活着,但却留下了一种古怪的残疾。尽管他可以轻而易举地读出和理解某些词语,但其它许多词语却使他难以应付。例如,他总是把“古董”读作“花瓶”,把“叔父”读作“侄子”。

虽然这次负伤给这位人们称为“G.R.”的伤兵带来的是极度的伤残,但它却给研究人员提供了无比珍贵的信息,使之能够据此探查人类大脑领悟书面语言的多种机制。在正常情况下,人类大脑那种能够把所看到的书面语言转化成口头言语表达出来的系统,几乎无法提供任何有关自身内部结构的信息,然而,一旦这种系统遭到破坏,随之产生的脑功能障碍的古怪模式,却能为研究人员提供至关紧要的线索,使之能够了解这种系统在未受损害情况下的原始内部结构。

在过去几年里,脑功能的计算机模拟技术已经取得了很大进展,如今,研究人员已经能够利用这种技术模拟信息处理通路。笔者发现,受到有意损害的人工神经系统的行为表现,与脑损害患者显现的症状极为相似。事实上,通过研制所犯错误无异于脑损害患者的人工神经网络,笔者已经有了充分的理由认为,在对人类大脑运作机制的探查上,我们已经找到了正确的方向。

虽然要取得新的进展,我们还必须研制出能够显示哪怕是一丁点人类大脑功能的计算机模型,但我们已经取得的研究结果,已使我们对人类大脑将一连串的字符转化为词义的运作方式,有了出人意料的崭新见解。

1966年,英国牛津大学的John C. Marshall和Freda Newcombe对G.R. 脑部受伤后遗留下来的问题进行了分析研究,结果发现,这位患者的识读缺陷具有一种非常奇特的模式。G.R. 除了在语义把握上出过许多错以外,还在词形观察上犯过一些错误,例如,他把“stock”读成了“shock”,把“crowd”读成“crown”。他错读出来的许多词语,无论是在词形还是在词义上,都和原词十分接近,例如,他看见“wise”(聪明)一词后,嘴里说出的是“Wisdom”(聪慧)。

详尽的测验结果表明,与意义抽象的词汇(如“真理”)相比,G.R. 识读意义具体的词汇(如“桌子”)要容易得多。此外,他识读名词的能力较强(正确率为46%),识读形容词的能力次之(正确率为16%),识读动词的能力更差(正确率为6%),识读虚词(如“of”意为“的”、“关于”等)的能力最差(正确率为2%)。最后,据发现,他完全无法识读似词非词、不具意义的字母组合,如“mave”和“nust”。

从那时起,临床医师至今已研究了50例以上别的患者,这类患者在识读词汇时都要出语义上的差错,并且实际上全都显示出同一类型的奇特症状。1973年,Marshall和Newcombe两人描述了类型相反的两种后获性诵读困难。其中所谓的“表层诵读困难”患者读错词时,发音错得离奇古怪,往往更符合读音规则,例如,表层诵读困难患者会把“yacht”(快艇)的读音[jɔt]误读作“yatched”的音[jætʃt];反之,像G.R. 这样的“深层”诵读困难患者,则会把“yacht”读作“boat”(小船,轮船)。

Marshall和Newcomhe两人为了解释上述两种类型的后获性诵读困难的成因,提出了一种理论,认为在正常情况下,识读过程中受到处理的信息是依循两条截然不同的互补通路传递的。表层诵读困难患者保留了其中的语音通路,这种通路所依靠的是词语的拼写形式和读音之间的对应关系。反之,深层诵读困难患者所保留的,则是所谓的语义通路,这种通路的功能,是(在可能的情况下)使大脑能够根据词形(词语的拼写形式)直接得出词义。人们在借助于语义通路识读词语的时候,就完全是根据语义来确定读音的。

按照Marshall和Newcomhe两人的观点,深层诵读困难患者在识读词语时之所以会出现这样的错误,就是因为他们的语义通路是孤立地起作用的。虽然以后的实验研究结果表明,他们的这一解释过分简单了,但“语义通路”这一说法还是得到了学术界的普遍认可。从目前已取得的研究结果来看,深层诵读困难患者很可能不仅丧失了语音通路的正常功能,而且语义通路的某个环节也受到了损害。

从理论上讲,识读能力需要依靠多种通路,其中的每一种都有可能单独受损。事实证明,这种理论有助于患者类型的划分,但对于弄清疾患的实质却没有多大实际意义。例如,澳大利亚麦夸里大学的Max Coltheart和坦普尔大学的Eleanor M.Saffran两人都认为,深层诵读困难患者的识读能力缺陷,与只有大脑右半球能起作用的脑损害患者的识读能力缺陷,有极为相似之处。

然而,对于认识后获性诵读困难患者通常所犯识读错误的特有模式,上述解释几乎毫无用处。不管哪种理论,要想对识读错误产生方式以及识读错误一定模式成因做出详尽的解释,都必须依靠一种模型,这种模型要能展示各种通路处理信息的方式,以及神经网络受损时,信息处理系统出错的方式。关于大脑处理信息的方式,心理学家时常是用抽象的算法语言进行描述的。显而易见的是,上述理论不能用来描述因脑细胞丧失正常功能而出现的各种能力缺陷。

于是,我们转而求助于神经网络,即利用计算机对神经元系统进行理想化模拟。我们先研制出能够起语义通路作用的神经网络,然后有选择性地去除神经元之间的联结,看看在这种情况下,神经元的行为会出现什么样的变化。几年以前,我们设计了一种用来模拟语义通路的简单网络,实验结果表明,这种网络的任何一个部分受到损害以后,都会显现与患深层诵读困难相同的多种症状。此后,我们进一步研制出更为精细的神经网络,企图以此弄清,究竟是神经网络的哪些方面能够引起这种行为。除此之外,我们还扩展了这一研究手段,以便使深层诵读困难的其它症状得到合理的解释。

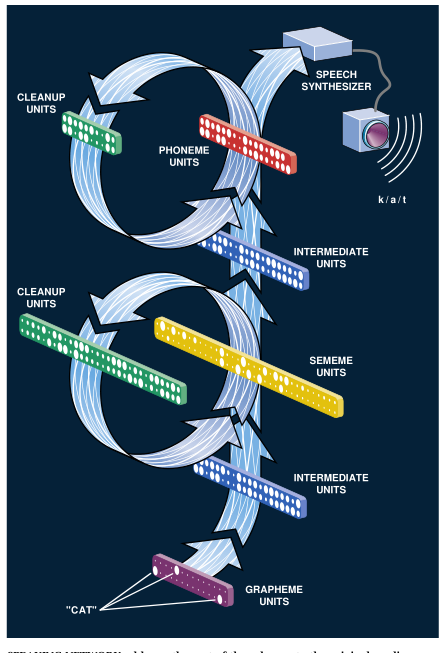

我们的语义通路计算机模型是由多个相互连接的元件构成的,它们分别代表一个个神经元。每个拟神经元元件都具有一定活度(0到1之间),而活度的高低则取决于从其它拟神经元元件得来的输入信号的强弱。拟神经元元件相互之间的联结都具有一个可以调整的权.它决定了一个拟神经元元件的输出信号在多大程度上由它所反馈给的另一个拟神经元元件的活度表现出来。而这一个个权以及拟神经元元件相互间联结的模式,则决定着神经网络所能产生的计算结果。

我们所研制的神经网络的第一种类型由三组拟神经元元件构成,一为“字母”元件,每个元件代表一个处于词汇中特定位置的具体的字母:二为“语义”元件,这类元件所代表的是词汇的义项;最后一组是一层起媒介作用的元件,这类元件使神经网络有能力弄清复杂的联系从理论上讲,即使是最为简略的神经网络也需要有26个字母元件,这样才能充分代表处于词汇内不同位置的各个字母,但我们却成功地用了一组经过简化的词汇,于是我们研制的神经网络所需字母元件可以少于26个。例如,在我们的神经网络中,排在首位的字母元件代表的全是辅音字母,而排在第二位的字母元件所代表的则全是元音字母。

语义元件并不是和各个义项一一直接对应的,而是和能够描述所涉事物特点的义项对应的“cat”(猫)这个词能够使代“mammal”(哺乳动物)、“has legs(有腿)、“soft”(温柔)以及“fierce(凶猛)”等义项的元件激活,却不会使代表“transparent”(透明)“tastes strong”(味道浓烈)、“part of limb”(部分肢体)或“made of wood”(木制)等义项的语义元件进入激活状态。我们所研制的神经网络具有68个语义元件,它们既能代表词义的有形特征,又能代表词义的无形属性。而我们所选中的每一个词汇,都是由活性语义元件和无活性语义元件两种类型元件的不同组合代表的。

为了使我们研制的神经网络能够给出每个词汇多个义项的确切表现形式,我们必须为每个拟神经元元件之间的联结定出恰当的权值。这些权值并不是靠人工确定的,而是靠一种学习程序——一种为神经网络编制程序的算法来确定的。要使神经网络学会如何完成一项课题,操作人员必须先从随机选定的权值入手,然后再反复向该网络出示一组训练用的输入程式(“训练组”)(在本文所述这一实验过程中,就是已排定位置的一组组字母)。每次训练之后,上述算法都要对权值进行调整,以缩小该网络的输出结果同“确切”答案之间的差距

从本世纪50年代起,神经网络研究人员就掌握了调整结构简单的双层神经网络权值的方法,然而,与这种简单的神经网络相比,层数大大增加的神经网络的训练方法就更加难以把握了。由于根本无法通过推断事先确定,对于一定的输入信号和输出信号,哪些媒介性拟神经元元件应当激活,所以研究人员尤其无法迅即弄清楚,由信号输入性拟神经元元件通向媒介性拟神经元元件的联结的权值该怎样选定。

然而,80年代期问,神经网络研究人员创造了多种不同的多层神经网络训练方法。通过这类方法,研究人员可以根据各权致误率的大小,按比例变更各层元件的联结的权值。经过多轮训练之后,最后得以确定的各个权就能共同形成一种能够得出确切答案的神经网络。通过上述学习过程,最后可以得出若干组不同的权值,而究竟得到的是其中的哪一组,则取决于最初随机选定的是什么样的权值。几组权值有一点是相同的,即它们都能使这种神经网络针对训练时输入的信号给出确切的答案。(读者若想进一步详细了解上述学习程序,请参阅本刊1993年1月号Geoffrey E.Hinton所撰“神经网络怎样从经验中学习”一文。)

从理论上讲,这类学习程序都有可能卡在所谓的局部极小值上,所谓局部极小值,指的是虽不正确却不能变更的权值组合,这类权值稍有变更,就会使这神经网络错误犯得更严重。不过,从实际情况来看,神经网络几乎总是能够通过学习找到接近最佳水平的答案。除此之外,从生物学的角度来看,某些学习程序似乎确实比其它学习程序更有可能是合乎实际的,但我们的实验结果看来并没有为我们采用的程序所左右。我们认为,即使人类大脑实际运用的学习程序和上述情况完全不同,由此而形成的神经网络也会在结构上类似于我们研制的神经网络。因此,即使我们所研制的神经网络采用的学习程序与人类大脑并不相同,我们仍有可能正确地阐释,人类大脑的神经网络一旦受损,会出现什么样的情况。

我们最初研制的人工神经网络只有一层媒介性拟神经元元件,尽管它能够学会把各个词形映射到各个义项上,但其效果并没有真正令人感到满意。除非经过时间极长的训练,否则这种神经网络就很容易在遇到非常相似的输入信号(如cat和cot)的情况下,显示出类似的输出信号。为了解决这一问题,我们又增加了一层所谓的“消错”拟神经元元件。若是原先的联结组合给出的答案似是而非,新增加的这层消错元件就会对其进行修正,直到准确无误地得出确切的语义答案为止。我们所采用的这组词汇的义项毕竟是有限的,这样源出于输入信号的通路就只需要使拟神经元语义元件的活动更接近于确切的语义,而不是其它那些似是而非的语义。据发现,在仅有一层拟神经元媒介元件的人工神经网络上得以运用成功的同一种学习程序,同样可以用来指导带有多层拟神经元媒介元件的人工神经网络进行学习,甚至还可以用来训练其元件采用循环式联结的人工神经网络。

实施上述消错机制的最符合实际规律的方法,莫过于采用一种反馈环路。也就是说,先让拟神经元语义元件输出的信号进入拟神经元消错元件,再让消错元件输出的信号加入语义元件的输入信号。神经网络的活动每循着这一环路进行一次,消错元件对语义元件的作用(以及后者对前者的作用)就会使神经网络得出的义项代表形式更接近确切的答案。

这种反馈环路会使我们所说的这种人工神经网络呈现出一种新的行为特征。我们最初研制成功的人工神经网络的行为特性实际上是静止不变的——任何特定的信号输入这种网络后,都会使其给出与输入的信号对应的输出模式,并且只要输入的信号保持不变,输出模式就不会改变。然而,上面所说的这种新型人工神经网络给出的输出结果却是不断变化的,经过一定的过程之后,才会逐步形成一种稳定不变的模式。

因此,我们发现,把这种人工神经网络输出的结果仅仅看作符合实际特点的语义表达还不够,还应该把它看作一种多维“语义空间”内的运转,其坐标是由该网络所能表示的一切义项确定的。这个语义空间内的每个点都是同拟神经元语义元件间的特定活动模式相对应的,不过只有其中的一部分模式与正确的词义相符。代表正确词义的,就是语义空间中的点。

从“语义空间”这一观点来看我们最初研制的三层元件式人工神经网络在得悉一个词形之后,就先将它转换成语义空间中某处的—个点。随后,消错元件层的活动便会使这种人工神经阿络的输出结果移到与最接近的语义相对应的一个点。而每个词汇周围的区域就是物理学家和数学家所说的点吸引子。神经网络的初始输出结果一旦进入一定的区域,神经网络的状态必然就会被移到该区域内的—个位置。

我们认为,语义空间内分布着多个能够代表各个义项的吸引子点。事实证明,这一观点不仅大大有助于认识我们这种人工神经网络的运作方式,而且还能够帮助我们弄明白,这种神经网络怎么会犯和诵读困难患者一样的语义错误。例如,若是我们通过随机改变消错元件层的权值来给这种神经网络造成损害,每个词汇的点吸引子的各个边界就会发生改变。因此,若是人工神经网络的状态位于一个先前使它被吸引到某个词上的语义空间区域中,那么消错元件层的权值被随机改变后,这一状态将会被吸引到语义上相关的另一个词汇区域上。另一方面,如果我们破坏了提供输入信号的通路,那么这种人工神经网络初始的输出结果就会更接近一个语义有关词汇的语义,而不是原先提供给这一网络的词汇的语义。

研究人员最初感到困惑不解的是,深层诵读困难患者无论是大脑语义通路的哪一部分受到了损害,都会表现出基本相同的识读出错模式,上述研究结果的取得,使研究人员疑惑顿消。神经科学家和其它研究人员曾经感到纳闷,对识读信息输入通路附近部位——识读系统的视知觉部分——的损害,怎么会引起语义性识读错误。按照我们的理论模型,这类错误是在消错神经元试图利用语义信息,弄清受损早期步骤所供输出结果含义的情况下,自然而然地产生的。

此外,吸引子一说还能有助于解释从这方面实验数据中发现的另一种异常现象。几乎所有的深层诵读困难患者除了要犯语义性识读错误外,还会犯一些词形方面的识读错误,在识读上,他们会把词形相近的词混淆起来,例如,他们会把“cat”和与其词形相似的“cot”相互混淆。不过,他们不会像表层诵读困难患者那样犯词语读音错误,把“loave”的音[lauv]读作与之相近的“love”的音[lʌv],把“deer”的音[di:f]读作与之相近的“deaf”的音[def]。深层诵读困难患者所犯语义性识读错误与词形性识读错误之间这种如影随形的联系实在是令人感到奇怪的。有些患者肯定只是信息处理系统的后期步骤受到了损害,遇到这种情况,人们会凭直觉认为,他们只会犯语义性识读错误。

然而,出乎我们意料之外的是,我们利用自己这种神经网络模型进行实验研究后却发现,由语义元件层和消错元件层组成的环路受到损害后.有时也会引起词形性识读错误。不过.对前面的情况作一番回顾之后,我们就能够明白这是出于什么原因。之所以人工神经网络在未受到损害的情况下,即使前面的各个元件层输出的结果和“cat”与“cot”在语义上只是有些相似却并不相同也无妨,就是因为消错环路会对它所得出的每个输出结果紧逼不舍,直至最后得出确切的词义为止。然而.一旦消错环路受到损害,语义空间内各个吸引子的边界发生改变,语义元件的输出结果就会误入吸引子的误区,而得出一个词形相似,但在语义上却风马牛不相及的词汇。

事实上,我们并不是一开始就想出了这一解释,因为它必须以下述观念为依据,即词形相似的词汇(如“cat”和“cot”)的吸引子边界有可能非常接近,即使它们在语义上风马牛不相及也会这样。可以料想的是,在“cat”和“cot”两词吸引子之间,还存在着其它许多词义的吸引子。事实证明,在2维空间这一范畴内,上述料想是可以得到证实而确切无误的。若是我们随机选择40个点来代表词义,并在每个点周围十分稠密地建立多个吸引子,那么,词义完全不同的吸引子就绝不至于相互靠近。

然而,人们若是从上述观点出发,认为多维语义空间的情形也是这样,那可就大错特错了。我们研制的这种人工神经网络的语义元件代表着68个义项,因此这种神经网络所容纳的40个词汇中间的每一个的吸引子,就都是存在于一个68维的语义空间之中。实验结果表明,在这个68维的语义空间中,任何两个随机选定的词汇吸引子点之间的中点同这两个点当中的任何一个的距离,几乎肯定会比它同其余38个也可以随机选定的词汇吸引子点的距离要近。因此,在这个68维的语义空间中,“cat”(猫)和“cot”(帆布吊床)两个词汇的吸引子就会有一条共同的边界,而其它词汇的吸引子则都不会插足其间,并且消除障碍使任何两个词汇吸引子点的边界相接也是很容易办到的。

如前所述,我们所说的这种人工神经网络既能模仿人类大脑在正常情况下由词形到语义的映射,又能模拟大脑受损出现功能障碍时的这类情形。然而,尽管它能做到上述两点,但这并不意味着,它就代表了人类大脑语义处理通路唯一可能存在的结构。为了弄清楚人类大脑究竟还有哪几种可能存在的语义处理通路结构,我们研究了故障损害对几种不同的通路结构所造成的影响,其中每一种的设计目的,都是为了鉴定最早设计的那种神经网络结构的一个方面。.

我们设计了多种人工神经网络。这些网络之中,既有语义元件间带有联结的,也有语义元件间不带联结的。有些网络每层元件的各个神经元都同下一层元件的各个神经元建立了联系,而其它那些网络不同元件层神经元之问的联系则很稀疏。另外,我们还改变了消错元件层的位置,这样消错元件就能先于语义元件进行工作,并且我们还把消错元件层同媒介元件层联接了起来。为了改变词汇的表示方式,我们甚至变更了输入(字母)元件层神经元的排列,并且还增加了一个输出网路,它能把各个词义转换成一组组音素,这样,这些人工神经网络实际上就能发出语音。

关于上述人工神经网络结构的大多数细节,实际上都是和主题不相干的。只要彼此词形相近的词汇在输入(字母)元件层中产生的活动模式也是相似的,所输入的词形的具体表示方式就是无关紧要的。只有一点是至关紧要的,那就是词汇吸引子点的存在与否——如果人工神经网络受损区域的“下游”不存在消错元件,那么这一网络就不会表现出深层诵读困难患者所特有的识读出错模式。

有意思的是,我们研制的人工神经网络不仅重现了深层诵读困难患者所出明显词形差错和语义差错。而且还表现出与深层诵读困难患者极为相似的一些较为微妙的差错特点。例如,深层诵读困难患者出识读差错时,有时是“先形后义”,在这种情况下,患者往往先把词形认错了,然后才把语义搞混。患者G.R. 总是把“sympathy”(同情)读作“orchestra”(交响乐队),据推测,这可能是因为他先把“sympathy”认成“symphony”(交响乐)了。我们所研制的人工神经网络也会出这种错,如有时把“cat”(猫)读成了“bed”(床铺),大概就是因为它先把“cat”认成了“cot”(帆布吊床)的缘故吧。

脑损害患者的大脑在受到严重而广泛的损害之后,其语义表象会遭到极大歪曲而无法识别,因而患者在识读时,即使绞尽脑汁,也仍然找不着一个词——患者在试图读出某个词的时候,会无法从脑海中搜寻到他们所要的那个词。不过,尽管做不到这一点,但他们时常还是能够确定,这个词究竟属于哪个范畴,例如,他们会把“animal”(动物)归为“food”(食物)一类。我们所研制的人工神经网络在受到严重损害之后。也会表现出同一类型的奇特“症状”。在这种情况下,我们的人工神经网络的状态不再稳定地处于与某个特定的词汇相对应的吸引子点——事实上,会有若干个词汇的吸引子点相互融混在一起。不过,在这种情况下,我们的人工神经网络的输出结果确实是稳定地处在语义空间的一个较大区域内,而这一区域却正是那个确切的词汇及与其有关的词汇一度之所在。因此,在这种情况下,我们的人工神经网络仍能确定所要找的那个词汇所属范畴。

深层诵读困难患者有一个方面的症状,我们所研制的人工神经网络最初未能模仿成功而揭示出其奥秘,那就是深层诵读困难患者识读表抽象意义的词语时,比识读表具体事物的词语更容易出错。这种现象看来是深层诵读困难的一种主要症状,因为词语的抽象性——语义特性的一种——越强,深层诵读困难患者在词语识读上出词形差错的概率也就越大。此外,深层诵读困难患者出这类词语识读差错时,他们给出的词语在语义上往往比原词更为具体。

英国沃里克大学的Gregory V.Jones和其它学者提出了一种论断,认为对于深层诵读困难患者来说,识读表具体事物的词汇较为容易,因为这类词汇只需要患者想出一些容易取得一致且较为详明的词义。我们根据这种论断,设计出一种利用人工神经网络模拟上述症状的手段。就我们所设计的这种人工神经网络而论,表具体事物的词汇所能代表的语义,都比表抽象意义的词汇要多。饲如,“post”一词所能代表的语义有16个之多,下至“一尺”,上至“杆子”。相形之下,“past”一词就只能代表两个语义,—是“经过”,—是“过去”。此外,我们新设计的这一组词语包含20对词汇,它们都是由4个字母组成,每一对词汇中,有一个词是表具体事物的,而另—个则是表抽象意义的.两个词在拼写形式上,只有一个字母不相同。平均说来,每一对词汇中,表具体事物的词汇所能代表的语义,是表抽象意义的词汇的4倍。

我们对这种人工神经网络进行训练使之具备发出词语读音功能之后发现,对消错元件“上游”的人工神经网络任何部分的损害,都会使这种网络显现出与深层诵读困难患者无异的症状——词语意义越抽象,所引起的识读差错也就越频繁。表具体事物的词语所引起的识读差错之所以较少,是因为这类词语所能导致的语义活动模式的冗余度较大,这样,消除元件就能利用更多的结构来使神经网络稳定到确切无误的语义点上。相比之下,表抽象意义的词语所能导致的语义活动模式的冗余度则比较小,这类词语必须更多地依靠前馈通路,而视觉系统输入的词形信号的影响,在这一通路中最为强烈。

正是由于表具体事物词语的正确识别需要更多地依靠消错环路,对消错环路的严重损害才会导致一种与深层诵读困难患者上述症状相反的现象——受到损害的人工神经网络在识读表具体事物的词语时表现较为差劲,所出的词形性差错比识读抽象词语时要多。英国伦敦民族医院(National Hospital)的Elizabeth K.Warrington曾经研究过唯一的一位患有“具体词语诵读困难”的患者,他那令人感到不可思议的症状如今已为人所共知,无论是在神经通路受损类型还是在行为模式上,他的情况和我们取得的上述实验研究结果都是相互一致的。与表抽象意义的词语相比,这位患者在识读表具体事物的词语时,出错的比率要高得多,不仅于此,在研究人员对他进行测试,让他根据说出的抽象词语选出相应的画面时,他的成绩也比面临具体的词语和画面时要好。我们的实验研究结果与这位患者的情况相互一致这一点意味着,他的问题是出在语义通路这上面。

我们对深层诵读困难患者的词语识读差错模式的解释,是以一种人工神经网络的性能为基础的,这种神经网络能将一种表象(一种可视词形)转化成另一种有人为联系的表象(一组表达多项语义的表象)。人们可以想象,在涉及任意化至(自)语义空间功能的其它认知过程受到损害的情况下,会出现类似的差错模式,而事实上,据一些神经心理学家描述,深层书写障碍(一种书写功能障碍)和深层言语困难(一种词语重复性言语功能障碍)在差错模式上,也确实和上述情况有某些相似之处。

上面提到的又一种证据意味着,我们所提出的上述理论模型的效力比我们原先所想象的还要大。更重要的是,它标志着运用新技术弄清人类大脑运作方式的一大成功。我们所拟定的假说在实质上不同于其它学者所提出的理论,因而我们的研究结论也就不同于其它一些有关诵读困难的解释,并且除了极少数例外,总的来说,也不同于其它一些有关神经心理学现象的解释。在对人类大脑功能的研究上,我们不是像他人那样,单纯从字面上说明一种错综复杂的神经机制的各个组成部分,并依靠直觉来解释对大脑的损害是如何影响到其行为的,而是利用人工神经网络来模拟这种机制,并有意识地对这种人工神经网络及其运作机制造成人为损害,从而获得实际研究结果通过这一系列的实验,我们已经发现,以前我们作出的主观推测中,许多都是不符合实际的。这一发现意味着,无论是在促进对人类大脑语言信息处理正常功能的认识上,还是在加深对创伤病患所致语言信息处理功能障碍的了解上,周密完备的计算机模拟实验都将发挥必不可少的关键作用。

请 登录 发表评论