当免疫系统的细胞在没有正确的辅助信号的情况下“见到”抗原时,它们不是进行攻击,而是自己停止活动。未来的治疗方法也许能利用这种反应。

免疫系统包含着数以十亿计的白细胞(名为淋巴细胞)这些细胞在机体内巡行,以査明是否有外来的或不相识的东西(可能是病毒、细 菌、寄生物或肿瘤)渗透进了组织。一旦侦査出某一入侵者,淋巴细胞就会奋起防御。免疫系统为完善其侦査能力已经进化形成一种能在每个淋巴细胞的表面配置一个独特的分子受体的遗传机制。这些受体的多样化使免疫系统得以识别几乎是无限多样的外来分子。但是与此同时,这种机制也会给个体带来这样一个问题,即免疫系统可能与之起反应的某些分子是机体正常组织的组成成分。正因为这些应答可能是有害的,所以免疫系统必须经过一系列修饰以阻止自我破坏。这一过程叫做耐受性诱发。

免疫学家们已经鉴别到几种诱发耐受性的机制。第一种,也是最主要的一种机制是直接消除能识别正处于发育过程中的机体分子的那些淋巴细胞。这叫做克隆缺失。第二种机制是免疫调节,就是产生调节细胞,它们能减弱有害的或不适宜的淋巴细胞反应性。最近又发现了第三种机制,即无反应性。在分子呈现给自我反应细胞后,无反应性会制止这些细胞的活动。

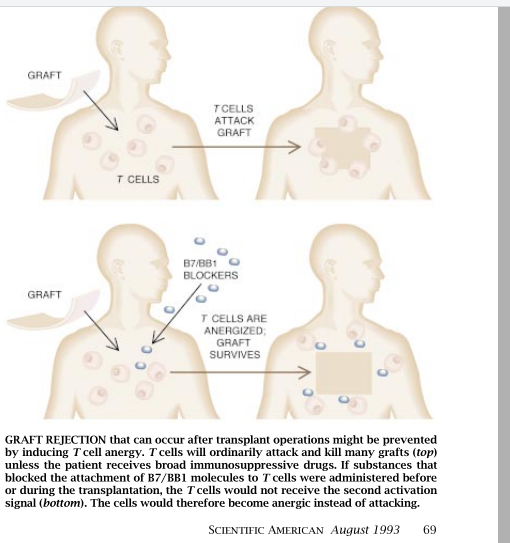

尽管生物学家们刚开始对无反应性进行详细的研究,但是他们早已鉴别到一些看来是介导无反应性的分子。现在还没有人知道无反应性在产生耐受性方面所起的作用是主要的,还是次要的。尽管如此,许多研究人员都希望无反应性制止免疫应答的能力也许可以在治疗上得到应用。有选择地诱发无反应性可能非常适用于防止移植器官被排斥。无反应性也可望用于治疗受自体免疫疾病折磨的病人(这类病人都带有会错误地攻击某些自身组织的淋巴细胞)。

为了搞清楚无反应性,人们必须先研究免疫系统是怎样鉴别病原体并对它们作出应答的。第一步是制备供鉴别用的外来蛋白质分子即所谓的抗原。交指型树突状细胞以及另一些所谓的呈现抗原的细胞能清除血液和组织里的物质并将其消化。在这些细胞里,抗原小片断与一类特定的蛋白质——组织相容性复合体(MHC)分子相结合。

MHC分子把抗原片段运送到呈现抗原的细胞表面并显示于正好路过的叫做辅助T细胞的淋巴细胞面前。这些淋巴细胞能协调和实现与疾病斗争的许多功能。每一个T细胞都装备有抗源特异性时受体分子,使其只能识别MHC分子上一种类型的抗原片段。当T细胞在呈现抗原的细胞上找到一个相对应 的抗原,而且呈现抗原细胞也发出相适应的信号时,这些淋巴细胞就通过以下两个途径作出应答。其中之一是增大并分裂,从而增加对这类抗原起反应的细胞数量。另一条途径是分泌淋巴激活素,这是一类能直接抑制或召集其他淋巴细胞来参与此免疫应答的蛋白质。

例如,辅助T细胞制造一神淋巴激活素,叫做白细胞介素。白细胞介素能刺激另一群主要的淋巴细胞,即B细胞去制造抗体。抗体有选择地结合抗原:事实上,它们是B细胞上抗原受体分子的可溶解形式。但是,抗原和B细胞受体相结合还不足以起激活作用:B细胞还需要来自T细胞的协助。为达到此目的,B细胞吸入抗原并将其呑食 (就像呈现抗原细胞所做的那样), 然后把这些片段显示在它已与 MHC分子结合的表面上。当T细胞识别出这个被显示的抗原后,它就被激活而产生淋巴激活素和其他分子。这些化学物质反过来又完善了B细胞的刺激作用。其结果是,抗体被释放进循环系统而得到整个机体里去寻找和抑制感染因子。来自辅助T细胞的淋巴激活素还会激活另外一群淋巴细胞。这些抗体和T细胞应答形成两股抗病原体的免疫防御力量。

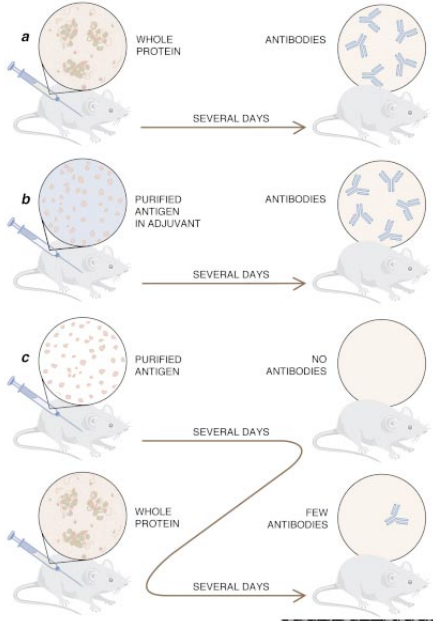

和B细胞以及细胞毒杀T细胞一样,铺助T细胞仅仅只有由认识某一抗原所得的信号还不足以被激活,正如各种证据所表明的那样,它们需要来呈现抗原细胞的第二个分子信号。1962年,当时在加州理工大学的Bavid W. Dresser 最早进行的实验就已指出辅助T 细胞需要两个信号。他发现,如果先去掉外来抗原试样中的全部蛋白质聚合体,然后再把这些试样注入小 鼠体内,那么根据抗体的产生情况来测定,发现残留在试样里的可溶性蛋白就不能诱发正常的免疫应答。这些可溶性蛋白只是在Bresser 用一种佐剂使之乳化后才重又成为致免疫性的。这种佐剂是国家变态反应和传染病研究所(NIAID)已故的Jules Freund开发的一种化合物。它是由矿物油、盐溶液、一种洗涤剂和经热处理致死的结核病原菌等组成的“大杂烩”

Dresser的实验中最吸引人的结果是只被注入了无蛋白质聚合体抗原的小鼠变成有耐受性的了。这就是说,这些小鼠以后即使再受到完整的抗原或放在佐剂中的抗原后也不能产生正常的免疫应答。Dresser对这一实验结果的解释是,抗原必须具有两种特性,即外来性和辅佐性(改变免疫应答的能力),才能成为致免疫性的。他推测,单有外来性,会使免疫系统变得无能为力,从而抑制了今后的应答能力。纽约大学的P. C. Frei,

Baruj Benacerraf 和 G, Jeanette Thorbecke扩充了上述理论。他们把辅佐特性解释为抗原必须被免疫系统里的某些细胞(如巨噬细胞)吸收后,免疫系统才会开始应答。(Freund的佐剂和蛋白质聚合体也许使抗原成为这些细胞更明显或更具吸引力的靶子。)当时都知道,被提供了抗原的巨噬细胞的化学提取物比抗原本身更具致免疫性,免疫学家们假设,在Dresser的实验里,纯化的抗原是绕过了巨噬细胞而直接走向淋巴细胞的,因此没有巨噬细胞的成分,而此成分对阳性应答来说至关重要的。

几年后,于1969年由Salk生物学研究所的Peter A. Bretscher 和kdvm Cohn, 1974年由堪培拉 约翰•库尔丁医学研究所的KevinJ. Lafferty ftl Alistair J. Cunningham为理解Dresser的发现制定了两个理论框架。Bretscher和Cohn 模型的实质是,为起动静止的淋巴细胞必需有两个信号,而且只接受第一个信号将会关闭淋巴细胞。在他们的模型里,两个信号都是抗原特异的:淋巴细胞对外来物质的识别作用会分别产生两个信号。Lafferty 和 Cunningham 的模型也立足于需要两个信号这一点上。但是这个模型提出第二个信号并不依赖对抗原的识别——这是一个更符合 Dresser的非特异性辅佐作用结果的概念。第二个信号自身不会起作用,但是和抗原特异的信号在一起就能激活淋巴细胞。

遗撼的是,对这一问题的进一步研究一直拖到80年代,当实验免疫学终于发展到了在技术上足以检验这些糢型的时候。淋巴细胞克隆技术的发展具有特别重要的意义,因为利用这种技术可以在组织培养物里生产供分析用的大量抗原特异性细胞,研究人员看到,当T细胞接触到它们的特异性抗原后可能被激活而分裂并制造淋巴激活素。但是,仅有抗原是不够的:显示抗原的细胞也必须参与。最终要搞清楚这些附加的细胞处理和呈现的 与MHC分子相结合的抗原,而T细胞受体在没有MHC分子的情况下是不能识别抗原的。

Marc Jenkins和我在国家变态反应和染病研究所最早证明呈现抗原细胞还传递第二个信号。我们在试管里利用化学物质(如碳化二亚胺和多聚甲醛)阻止呈现抗原细胞去处理抗原。正因为这些细胞还在其表面携带MHC分子,所以它们能够结合我们已作过化学处理并从外部施加到细胞上去的抗原片段。因此这些失活的细胞仍能把抗原呈现给T淋巴细胞。尽管如此,在我们还没有加进另一组携带不同的MHC分子的呈现抗原细胞之前,它们不会激活T细胞克隆。正因为它们的MHC分子不能结合相关的抗原,所以它们不能把和抗原有关的信号给予T细胞,而代之以提供第二个非特异的信号。

这种三细胞实验模型证明第二个信号可以和抗原特异性信号毫不相干而单独地被输送。(当然,两个信号通常理应是由同一细胞呈现的。)从分子意义上来讲,这一结果意味着涉及T细胞上的另一个受体和呈现抗原细胞上另一个分子的第二信号系统介导了这个活动。近几年来,有些实验室发表的一些观点表明这第二个T细胞受体是一种叫做CD28的蛋白质。另一个相关的受体CTLA-4在T淋巴细胞被激活后也会表达。与这些受体相结合的分子是B7/BB1,这是当它们被激活后出现在呈现抗原细胞上的一种蛋白质。细胞上可能被诱发产生B7/BB1,这是抗原特异的T 细胞受体和呈现抗原细胞上MHC分子相互作用的结果。可能被看成是类似由佐剂输送的另一些刺激物 (如细菌物质)也能诱发上述结果。这些刺激可能被看成是和剂输送的刺激是相类似的。因此,我们的实验证明存在着Lafferty和Cunningham 双信号模型所必需的一切因子。

这也同样肯定了 Bretscher和 Cohn模型的最重要的意义——和抗原识别有关的信号对T细胞会有副作用。看来,T细胞确实会识别经化学处理的呈现抗原细胞所显示的抗原并对其作出应答:它们增大体积并释放少量的一些淋巴激活素。但是它们不会制造对T细胞分裂来说最重要的淋巴激活素——白细胞介素-2。此外,当几天后试图利用能输送抗原特异性的信号和第二个辅助刺激信号的正常的呈现抗原细胞去刺激这些T淋巴细胞时,后 者仍不能分裂或产生许多白细胞介素-2,而且其他淋巴激活素的产量也不同程度也减少了。

通常把这种无反应状态称之为 T细胞无反应性。“无反应性”和“不起作用”这一术语是由墨尔本Walter 和 Eliza Hal 医学研究所的 Gustav Nossal爵士处转借来的:他早就用这一术语来描述B细胞的一种可能类似的失活状态了。我们和另一些研究人员现察到在培养条件下,T细胞克隆可能在无反应状态下存活几个星期,尽管最新的定量研究表明,这个状态会缓慢地衰减。如果把白细胞介素-2提供给T 细胞,以促使其分裂,那么无反应性还能迅速逆转。

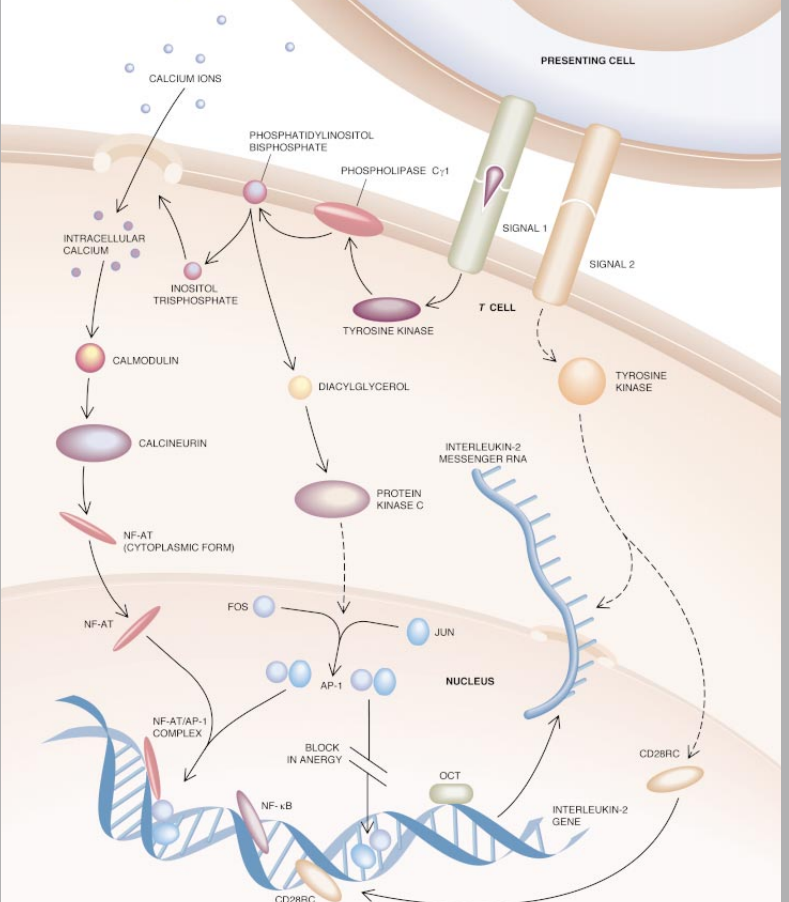

从分子水平上来看,白细胞介素-2是怎样受刺激而产生的?无反应性是怎样被诱发的呢?正如我实验室的Helen Quill最初证实的那样,为传输第一个信号必需有一个和MHC分子相结合的合适的抗原。她利用由斯坦福大学的Harden M. McConnell和他的助手开发的一种脂膜系统分析了与输送这一信号给T细胞的有关化学反应的顺序。首先细胞上的抗原恃异性受体识别一个抗原-MHC复合体并把信号送入细胞内。正如国家儿童健康和人体发育研究所的Lawrence E. Samelson和加利福尼亚大学旧金山分校的Arthur Weiss所指出的那样,其立即发生的效果是刺激了醅氨酸激酶,此酶是能把富含能量的磷酸基团加到蛋白质中的酪氨酸上去的一种酶。

由这一活动开始一系列化学反应。这种酪氨酸激酶通过添加磷酸盐而激活磷脂酶Cr1,该酶反过来又分解细胞膜里叫做磷脂酰肌醇二磷酸盐的化合物。这些分解产物之一激活另一种叫做蛋白质激酶C的酶类,从而把磷酸基团加到另一些蛋白质上的丝氨酸和苏氨酸上去。通过迄今尚未完全搞清楚的一系列反应,蛋白质激酶C的活性最终会导致合成一种叫做AP-l的蛋 白质复合物。

其间,另一种分解产物会起动钙离子向细胞的流入过程,从而引发更进一步的酶活性。其结果是,一种叫做被激活T细胞的核因子 (NF-AT)的分子会被修饰而得以从细胞质转移进细胞核。在那里, NF-AT结合到新合成的AP-1上, 这两种蛋白质形成一种复合物。这种复合物随后又会紧紧地结合位于特定基因旁的DNA。这种核蛋白复合物被称为转录因子,因为它们与 DNA相结合后使基因得以转录(即拷贝)成信使RNA分子,此种细胞结构随后又会把它转译成新的蛋白质。

许多淋巴激活素基因只要有几个转录因子结合到它们的控制区上,就能被转录。但是,编码白细胞介素-2的基因则看来是处在严密的调控之下的:至少要有NF-AT/ AP-1复合物,单独一种AP-1和其他两个转录因子存在才可能被转录。所有这些因子必须是在T细胞通过其抗原特异性受体受到刺激后新产生时,或用化学手段激活的。此外,即使所有这四种转录因子都存在,也还不足以促使细胞去生产足够数量的白细胞介素-2。还需要由 CD28分子介导的第二信号发出的刺激。迄今为止还不知道发生这一信号的生化途径是什么,但是 Naval医学研究所Car.June实验室的最新研究工作指出,这第一步可能涉及另一个酪氨酸激酶的活化。

实验研究已经提出这些因子的共同刺激作用如何扩增白细胞介素-2产量的两种可能的机制。由 Weiss和他的同事们提出的第一种机制是还要激活另一个转录因子(CD28RC),后者是产生信使RNA所必需的最后一个组分。由密歇根大学Tullia Lindsten实验室提出的另一个机制是要稳定由基因转录成的信使RNA。在细胞质里,这种白细胞介索-2的信使RNA可能迅速降解。对行使此降解作用的结构进行任何修饰都能使信使RNA得以存活较长时间,这就使此信使有机会转译成白细胞介素-2。但是,无论是哪种机制起作用,没有诸因子的共同刺激作用,细胞不可能生产足以使其分裂的白细胞介素-2。

缺少共同刺激作用的另一后果是细胞被推入无反应状态。在这一点上,研究人员只能推测其原因。我们确实知道,可阻止蛋白质合成的药物也能阻止诱发无反应性。因此,当抗原信号单独显示后也能导致产生抑制性蛋白。最近,我们的实验室和国家变态反应和传染病研究所 Michael J. Lenaldo的实验室合作进行的一些研究都和这一想法的有关。我们证明,在无反应性的T细胞里,AP-1转录因子和白细胞介素 -2基因调节区的结合作用被减弱了。抑制性蛋白能以几种方式达到这一目的。它也许是阻止制造AP-1亚单元的那些基因的转录,也许是和白细胞介素-2的基因相结合而防止AP-1转录因子的粘附作用。这种抑制性蛋白也许还能通过化学作用修饰或结合AP-1,而使 AP-1不再去结合白细胞介素-2的基因。上述效应中的任何一种都必定会产生一个单纯的结果,即阻止白细胞介素-2的合成。

共同的刺激信号是怎样阻止诱发无反应性呢?根据现有的模型来看,当抗原特异性信号和共同的刺激信号被同时提供给T细胞后,T 细胞就合成白细胞介素-2。然后,这一白细胞介素-2就结合T细胞表面上的受体而起动细胞分裂。不论是细胞分裂过程本身,还是与结合白细胞介素-2有关的其他一些细胞内信号看来都能阻止抑制性蛋白的活动。尽管我们至今还不了解产生这一情况的精确的分子机制,但有一种可能性是,细胞分裂会使抑制性蛋白的浓度减小到无效的水平。

现代免疫学研究人员最迫切的需要是找到能用来证明组织培养中的观察结果是否和正常的淋巴细胞生物学有关。免疫学家特别应该了解无反应性是否仅仅是免疫应答发生后抑制细胞的一种反馈机制呢,还是诱发耐受性的一种重要机制。

麻省理工学院的Susumu Tonegawa和他的同事们已经建立了一个能提供某些说明的良好的动物模型。他们利用基因工程培育了这样一种小鼠,这种小鼠体内几乎所有的淋巴细胞都表达同一种抗原受体。然后,他们证明这种小鼠和表达那个抗原的小鼠进行交配以产生这样的后代,这些后代的T细胞必将和其自身的组织起反应。但是,正如这些研究人员在观察这些后代小鼠的脾脏时表现的那样,所有的T细胞都表现为无反应性的。它们的无反应性看起来和在培养的T细胞克隆中观察到的结果是相似的:这些细胞受到抗原刺激后不会制白细胞介素-2。但是如果也给予白细胞介素一2的话,则确实是能增殖的。这些结果表明,T细胞无反应性是免疫系统变得能耐受自身分子的一部分原因所在。

机体内怎么会通过无反应性来产生耐受性的呢?机体内几乎所有的细胞都有MHC分子:区别在于特化的呈现抗原细胞能传递共同的刺激,而其他细胞则不能。当T细胞在机体内巡行穿过组织时,它们检验MHC分子和在那里发现的抗原。某个T细胞偶尔会遇到机体某个细胞上的自身抗原可能对其产生应答。如果那个细胞不能提供必不可少的第二个信号,也就是说,如果它不能表达 B7/BB1 分子,那么淋巴细胞就只能接收到一个信号,以致陷入无反应性状态,而不会呈现免疫活性。

不管无反应性最终是否被证明是诱发耐受性的重要机制,了解其产生的分子细节对免疫治疗来说必将具有重要的意义。在进行移植时,带有一种类型的 MHC 分子的供体器官通常会给予受体以不同的MHC 分子。这种不相容性除了介入外,还将诱发受体的免疫系统去排斥移植物。现在,医生们都使用像环孢霉素那样的免疫抑制药物来防止排斥作用。这类药物会抑制大部分免疫应答,从而使病人陷于易受严重感染的境地。最好能做到使机体产生只抑制抗供体器官的特异性免疫应答。

诱发无反应性是达到这一目的可能手段。在移植过程中,外科医生们也许可以使用能阻止共同刺激作用的药物;例如能干扰呈现抗原细胞上一种起刺激作用的分子——B7/BB1表达的药物,或能阻断 T细胞上 CD28受体的药物。这样一来,病人体内通常必定会攻击移植物的那些T细胞就只接收到一种抗原识别信号,因而变成了无反应性细胞;机体里的其他 T 细胞则不会受到影响。

最近,芝加大学的Jeffrey.A .B1uestone 和他的同事们成功地阻止了小鼠对人胰岛细胞的排斥作用。他们利用由 Bristol—M eyers squibb 研 究所的 Peter S.Linsley等用基因工程法制取的可溶性CTLA-4受体做到了这一点。这种受体能阻挡呈现在细胞B7/BB1 分子。还用这一试验诱发了小鼠的耐受性:这些冬鼠不用进一步处理就接受了同一人供给的第二次移植物,此外,密歇根大学的Cralg B Thompson和他的同事们用大鼠进行了类似的心脏移植试验。用上法处理大大地延长了移植物的存活期,但是最终未能阻止其被排斥。

在这方面还不清楚可溶性CTLA-4能否完全阻止共同刺激作用。此外,每天都会由胸腺产生新的T 细胞。而且这些新细胞能够排斥移植物,直到所有特异的呈现抗原细胞都离开该组织。因此,可以想像,为使病人充分得益于诱发的无反应性,必须较长时间地使用可溶性CTLA-4并加用其他免疫抑制剂。

依靠无反应性的治疗方法的价值不仅限于移植手术。类似的方法也必将用来治疗自体免疫病,如糖尿病、多发性硬化症和类风湿关节炎等。的确,在自体免疫病中,不希望有的免疫应答早已存在,而对移植排斥作用的治疗则完全是预防性的。尽管如此,用培养的T细胞进行的无反应性研究证明有可能诱使活化的淋巴细胞变成无应答力的。西北大学Stephen D. Miller的实验室研究了一种叫做实验性变应性脑脊髓炎的多发性硬化症的动物模型。他的研究小组在啮齿动物体内诱发了对神经抗原的耐受性。其方法是用化学药剂使抗原与呈现抗原细胞偶合后把它们经静脉注入这些 啮齿动物体内。这一方法制止了该病的急性发作和复发。尽管现在还没有完全搞清楚在这些实验中诱发耐受性的确切机制是什么,但是这种方法及白细胞介素-2的产量明显减少的现象有力地说明无反应性在起作用。

对T细胞无反应性的进一步研究最终将跟踪到诱发上述无免疫应答状态并使之保持下去的全部生化途径。我乐观地认为,总有一天我们将能随意地抑制某些特异的T 细胞亚群,而且这方面的知识将使我们找到一些新的有效的临床治疗方法。

请 登录 发表评论