大约 10年之前,科学家最终绘出了现代生命形式怎样进化的基本轮廓 。如今,正在揭示其众多系统的组成部分。

一个多世纪前,查尔斯达尔文就指出,所有现代物种都是由更加有限的一系列祖先种群分支而来的.而后者本身又是从更少的祖先进化而来,如此递推,直至追溯到生命的起源。那么,从原理上讲,所有活着和已经灭绝的有机生命之间的关系就可能用单一的系统树来表示。

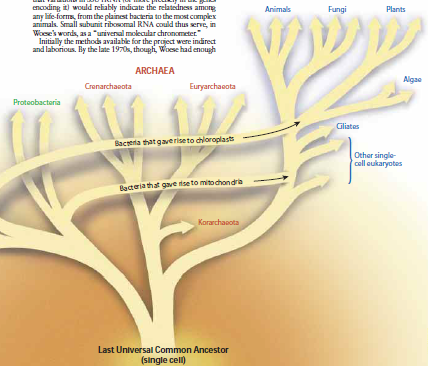

大多数当代研究人员对此表示赞同。许多人甚至认为这种系统树的一般特征已经知晓,归根到底,表示生命最普遍共同祖先的单细胞大约生活于35亿至38亿年前 这种一致看法得来并不容易,被广泛接受仅仅才10多年的时间。然而,不祥之风正在刮起。令每个人惊讶的是,过去几年的发现已经对系统树的某些方面特别是对接近根部的相互关系的描述,提出了重大的怀疑。

最初的描绘

科学家甚至在35年前才能开始考虑构建一株普通的系统树。最初的描绘科学家甚至在35年前才能开始考虑构建一株普通的系统树。从亚里士多德时代到 20 世纪 60年代,研究人员通过比较有机生命的解剖特征或生理特征或两种特征来推断它们的相互关系。对于复杂的生命,他们经常能用这种方式引出合乎情理的系谱结论。例如,对无数特征的详尽分析表明 ,人类和类人猿拥有共同的祖先,这一共同的祖先又和猴子拥有更早的祖先,这一更早的祖先又和原猴亚目猴共有还要更早的祖先等等 。

然而,微小的单细胞有机生命常常几乎没有为确定相互关系提供信息。信息的缺乏是烦人的 ,因为在地球历史的头1/2至1/3的时间里,微生物是这个星球上唯一的栖息者;缺乏微生物的清晰种系发生(系统树 ) 令科学家不能确定细胞结构和功能方面发生的最重大创新的先后顺序.例如,在第一个细胞诞生和多细胞真菌出现之间,植物和动物之间,细胞越长越大,越长越复杂,出现了细胞核和细胞骨架(内部支撑物),找到了吞噬其他细胞的途径。

20世纪60年代中期,加州理工学院Emile ZuckerKandl和Linus Pauling构想出了一种能够提供缺失信息的革命性策略,代替了仅仅研究解剖或生理特征的方法。他们问道,为什么基本系统树在选择基因或蛋白质的构建成分顺序方面不存在差异呢?这种方法就是众所周知的分子种系发生法,具有突出的逻辑性。由独特的核苷酸序列组成的单个基因通常作为制造特定蛋白质(由特定的氨基酸链组成)的蓝本。然而,所有的基因突变(序列变化)有时改变编码蛋白质。别的蛋白质功能没有影响或改进其功能的遗传变异随着时间的推移将不可避免地积累起来。因此,随着两个物种从一个祖先分化出来,它们共同拥有的基因序列亦将分化。随着时间的推移,遗传趋异就将增大。因而,研究人员通过评价从这些生命分离出来的基因或蛋白质的序列分化,能够重构活着物种的进化历史,能够构建它们的系统发生树。

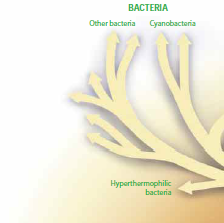

35年前,科学家仅仅能够熟练地识别蛋白质的氨基酸序列,却不能识别序列基因。完成于2O世纪6O、7O年代的蛋白质研究冈确认并随后扩展了研究透彻的物种(如脊椎动物)的系统树而表明了分子系统发生学的一般用途。它们还给某些细菌内联系的一些假设提供了支持——一例如,表明在光合作用期间能够制造氧气的细菌形成它们自身的类型(蓝细菌)。

随着这种蛋白质研究的进展,伊利若斯大学的Carl R.Woese将其注意力转向了进化距离的强大新尺度:小亚单位核糖体RNA(SSUrRNA)。这一遗传特定分子是核糖体(细胞中构选蛋白质的“工厂”,并且细胞随时都需要它来生存)的关键部分。这些特征在20世纪60年代末提示了Woese,SSUrRNA(或更准确地说编码它的基因)的变化将可靠地表明任何生命形式(从最简单的细菌到最复杂的动物)问的关系。用Woese的话说,小亚单位核糖体RNA因此能够用作“普遍的分子精密记时计”

起初,该工作可以利用的方法是间接的.并且费时费力。当然,到了20世纪7O年代后期Woese拥有足够的数据来得出一些重要的推论。从此以后,研究微生物进化的系统发生学家和关注普遍系统树更高层次的研究人员都将他们的许多分支类型建立在SSUrRNA基因的序列分析的基础上。在2O世纪80年代后期rRNA数据的这种积累大大有助于促进对普遍系统树的看法的一致。今天,研究人员拥有了数千个物种的rRNA序列。

从一开始,rRNA研究结果就证实了一些业已被接受的观点,但它们亦带来了一点惊人的意外。到2O世纪60年代,显微学家已经确定,根据构成细胞的结构,生物世界可能被分为真核生物和原核生物两个不同的类型。

真核生物(动物、植物、真菌和许多单细胞生命形式)是由含有真正细胞核(具有染色体的膜包被的细胞器)的细胞组成的生物。真核细胞还具有其他突出特征,其中包括细胞骨架、复杂的内部膜系统、通常还有线粒体(利用氧从营养物中汲取能量执行呼吸作用的细胞器)。对藻类和高等植物而言,细胞也包括叶绿体(光合作用细胞器)。

原核生物(当时被认为是细菌的同义语)被认为由更小和更简单的无核细胞构成,通常由膜和坚硬的外壁包裹着。

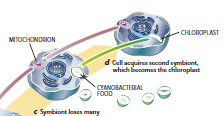

Woese的早期成果证实,典型细菌的SSUrRNA相互间的序列比真核生物的rRNA更相似,从而支持了原核生物和真核生物的差别。最初的rRNA发现还证明了进化细胞生物学中的最有趣概念之一——内共生体假设。该概念旨在解释真核细胞最初如何获得线粒体和叶绿体(参见本刊1996年8期“复杂细胞的诞生”一文)。

假设指出,在演变为真核生物的进程中,某些古老的厌氧原核生物(不能使用氧获取能量)失去了细胞壁。随后,下层更柔软的膜开始生长并自身合在一起。这一变化反过来导致形成细胞核和其他内部膜,同时还使细胞能够吞噬和消耗邻近的原核生物,而不是完全靠吸收环境中的小分子来获取营养。

在某个时候,这种原始真核生物的后代之一就吸收了称为阿尔法Proteo bacteria的类型的细菌细胞,该细菌长于呼吸。然而,该真核生物并不消化这种“食物”,而是和它建立了互利(共生)的关系;真核生物庇护内化细胞,“内共生体”通过呼吸为宿主提供额外能量;最后,内共生体失去了它们从前用于独立生长的基因,并将其他基因转移给宿主的细胞核——在此过程中就变成了线粒体。与此同理,叶绿体衍生自蓝细菌——具有线粒体的早期真核生物吸收和保有的细菌。

现代真核生物的线粒体和叶绿体依然保留着少量基因,其中包括编码SSUrRNA的基因。因此,在20世纪70年代中期一有适当的工具可用,研究人员就决定看看那些RNA基因是否像内共生体假设所预测的那样,分别来自阿尔法Proteo bacteria和蓝细菌,结果正是如此。

然而,一个推论引出了一个与所有协调性不一致的观点。20世纪70年代后期,Woese指出,生命两分(分为细菌和真核生物)观点再也站不住脚了,三分法必将取代它的地价。

某些划为细菌的原核生物可能看起来像细菌,但他指出,从遗传上看它们大不相同。事实上,它们的rRNA持早期的分化。己经注意到,这些物种的许多成员表现出了不寻常的行为,例如喜欢极端的环境,但没有人怀疑它们是细菌。现在,Woese指出,它们构成了第三个基本类型——archaea——不同于细菌,就像细菌不同于真核生物一样。

从分歧到统一

最初,上述观点遭到强烈反对。然而,大多数科学家最终信服了,部分原因是,archaea类型的某些分子的总体结构证实了三分法。例如,所有archaea生物的细胞膜都由独特的脂质构成,这些脂质与细菌的脂质在物理特性、化学组成和键方面都大不相同。与此类似,与几种关键细胞过程有关的archaea蛋白质与细菌中执行相同功能的蛋白质具有显著的结构差异。这些过程包括基因转录和翻译。

为了制造蛋白质,细胞首先将相应的基因复制或翻译成信使RNA链。随后,核糖体将信使RNA密码翻译成特定的氨基酸链。生物化学家发现,同archaea的真核生物的RNA聚合酶和其细菌的RNA聚合酶相比,archaea的RNA聚合酶(完成基因转录的酶)在复杂性和与DNA相互作用的性质方面更类似于前者。翻译archaea信使RNA的核糖体的蛋白质组分同真核生物的相应组分以及细菌的相应组分相比,同样也更类似于前者。一旦科学家接受了生命的三分法观点而不是二分法观点,他们自然而然地想知道,两个结构原始的类型(细菌或archaea)中哪一个产生了最初的真核细胞。表明archaea和真核生物的转录翻译机制之间具有密切关系的研究成果意味着真核生物从archaea分化而来。

这一推论在1989年又得到了证实,当时由康涅狄克大学J.Peter Gogarten和当时在日本九州大学的Takashi Miyata领导的小组利用其他细胞组分的基因序列信息追寻普遍系统树的根。对SSUrRNA进行比较就能揭示哪些生物之间具有密切的关系,但是因为技术原因,不能用它们本身来揭示哪种类型最古老,从而也不能揭示哪种类型最接近系统树的根。编码两个基本细胞蛋白质的DNA序列表明,终极共同祖先孕育了细菌和archaea,随后真核生物又从archaea分化出来。

自1989年以来,大量发现已经支持了上述看法。过去5年间,已获得了半打archaea和15种以上细菌的完整基因组的序列。对这类基因组的对比证实了较早的看法——真核生物和archaea中有关转录和翻译的许多基因的相同之处很多,并且这些过程在两类生物中进行得极为相似。此外,尽管archaea的确没有细胞核,但是在某些实验条件下,它们的染色体类似于真核生物的染色体:DNA似乎与为组蛋白的真核生物类型蛋白质有关,染色体可采取真核生物的“一条链上吊多珠”这种结构形式。这些染色体由一组蛋白质复制,其中大多数在真核生物的某些类型中发现了,而没有在细菌中发现。

还有疑问

所有这些惊人一致的数据积累起来就令人满意了,并产生了现在可以接受的普遍系统树排列法。这种系统发生法表明生命首先分化成细菌和archaea;随后真核生物从类archaea祖先演化而来。因而,真核生物两次从细菌获取基因,从阿尔法Proteobacteria获得线粒体,从蓝细菌获得叶绿体。

当然,随着完整基因组的DNA序列越来越多地得到,我的小组和别的小组已经注意到有些类型令人烦恼地与主流观念相抵触。如果统一的系统树是正确的,研究人员将希望只有真核生物中的细菌基因是线粒体或叶绿体DNA中的基因,或者是从这些细胞器的阿尔法Proteobacteria祖先或蓝细菌祖先转移到细胞核中的基因。而且,转移基因应当是与呼吸作用或光合作用有关的基因,而不是与已经被从祖先archaea遗留下来的基因所操纵的细胞过程有关的基因。

这些预测已被否定了。真核生物的核基因经常来自细菌,而不仅仅来自archaea。大量这类细菌基因参与非呼吸作用和非光合作用过程,可以证明,这些过程对细胞存活的重要性与对转录翻译的重要性一样。

古典系统树还表明,细菌基因只转移给真核生物,而不转移给任何archaea。然而我们正在发现许多archaea生物拥有大量的细菌基因的迹象。其中一个例子是Archaeoglobus fulgidus,此生物符合archaea的所有标准——在其细胞膜中具有全部专门的脂质,具有健全的转录和翻译机制,但是它利用酶(HMGCoA还原酶)的细菌形式来合成膜脂质。在其最喜好的栖息地之一——海下油井中,它还拥有大量细菌基因来帮助它来获取能量和营养。

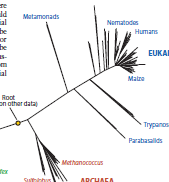

对种种这类相反结果的最合理解释就是,进化方式不是线性的,也不是达尔文所想象的那类系统树。虽然基因是一代一代地垂直传递,但是这种垂直遗传不是影响细胞进化的唯一重要过程。不同过程——侧向的或水平的基因转移——的蔓延发生也深刻地影响着进化过程。这种转移涉及到单个基因或其整组的传递,不是从父辈细胞向其子代传递,而是跨越物种障碍进行传递。

侧向基因转移也许能解释真核生物(据推测从archaea细胞进化而来)怎样获得如此众多的对代谢很重要的细菌基因:真核生物从细菌获取基因并保留那些被证明有用的基因。它也许同样能解释各种archaea怎样拥有通常在细菌中发现的基因。

一些分子系统发生学理论家——其中包括马萨诸塞州伍兹霍尔海洋生物学实验室的Mitchell L.Sogin、加州大学圣迭戈分校Russell F. Doolittle(作者的极远亲)——也已经运用侧向基因转移来解释存在已久的难题。已经证明,许多真核生物基因不同于任何已知archaea或细菌的基因。似乎不知它们来自何处。就此而言,真核的两个明确结构(细胞骨架和内部膜系统)之组分的基因值得注意。Sogin和Doolittle推测,现在已灭绝的某些第四类生物将那些奇异的基因水平地传递给了真核生物的核基因组。

事实上,微生物学家很早就知道细菌平行地交换基因。显然,基因交换是某些致病细菌送给其他感染细菌的抗菌素抗性礼物。但是,几乎没有研究人员怀疑,正是对细胞生存必不可少的基因经常发生交换,或者侧向转移对微生物的早期历史产生了重大影响。显然,我们犯了错误。

树能存活吗?

新发现对生命的系统树有什么意义?一个教训是,在统一系统树中,从archaea到真核生物的简单过渡是过分简单化的或错误的。似乎可能的是,真核生物不是出自archae。而是出自某些祖先细胞——许多水平基因转移的产物:这种转移事件使其具有部分细菌因子、部分archaea因子、也许还有部分其他因子。

证据的分量依然支持真核生物的线粒体来自阿尔法Proteobacteria细胞以及叶绿体来自吞噬的蓝细菌这样的可能性,但是认为它们是在最初的真核生物出现之后发生的唯一侧向基因转移就不再可靠了。只是后来,我们了解到多细胞真核生物对水平基因交换[例如分离(和保护)生殖细胞的产生]的限制。

对原核生物内的互相关系的通常描述似乎也过于巧合了。许多基因和生化特征的确将原核生物归在一起,生物学家现在称之为archaea,并将那些生物同我们称为细菌的原核生物区别开来,但是细菌和arehaea(以及某种类型中的物种)显然参与广泛的基因交换。

研究人员可能选择以似乎最不可能转移的基因为基础来确定原核生物内的进化相互关系。实际上,许多研究人员依然认定,SSUrRNA的基因和与转录翻译有关的蛋白质不可能转移,因此以它们为基础的系统发生树依然有效。但是这种不可转移性基本上是没有检验的假设,无论如何,现在我们必须承认,任何系统树至多描述部分生物基因组的进化历史。统一系统树是过分简单化的描述.

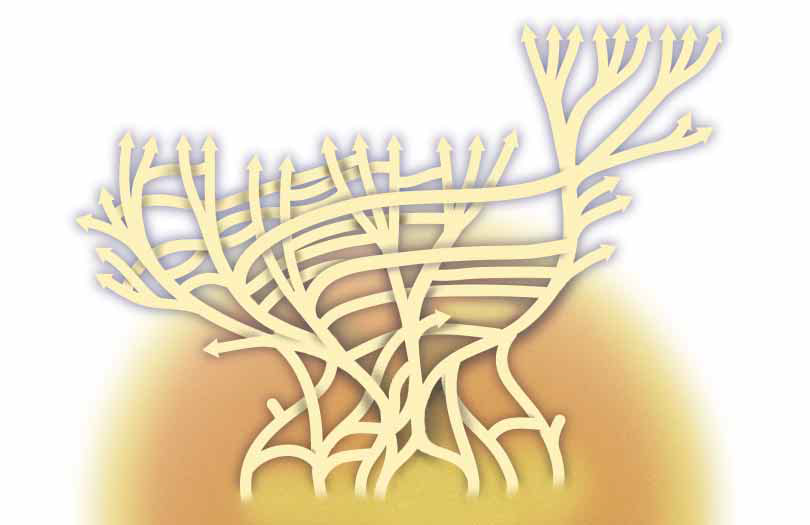

什么看起来像更真实的模型?在最上部,树状分枝将继续适合于多细胞动物、植物和真菌。与真核生物中来源于细菌的线粒体和叶绿体的形成有关的基因转移依然以主枝的融合出现。然而,在这些转移点之下(继续归于现代细菌和archaea领域),我们将看到许多额外的分枝融合。在原核生物王国的深处,或许在真核生物王国的底层,作为主枝的任何分枝的标示都将是任意的。

然而,情形很复杂,就是这一修正图实际上都可能是一种简单得使人产生误解的速写草图,因为分枝的融合通常不表示整个基因组的参入,仅仅表示单个或多个基因的转移。完整的图将必须同时展示数千类不同基因群(rRNA基因仅仅形成一类这样的基因)的附加发生类型。

如果从来都没有任何侧向转移,所有这些个别的基因树都应当具有同拓扑(相同的分枝顺序),每株树根部的祖先基因都将全部出现在普遍终极共同祖先一个单一古细胞的基因组上。但是,广泛的转移意味着两种情形都不存在:基因树将不同(虽然许多都将具有相似拓扑区域),永远也不存在可能被称为终极普遍共同祖先的单细胞。

正如Woese已经描述的那样,“祖先不会是一种特别的生物,一种单独的生命谱系。它是公共的松散结合,以一个单位进化的原始细胞的多样化融合,它最终发展到这样的阶段,它打破几个不同的群落,这些群落按照自己的路线变成三条基本的延续线(细菌、archaea和真核生物)。”换句话说,早期细胞每个都具有相对很少的基因,许多方面都不相同。通过基因自由转移,它们与其同时代物种有着相似的多种特性。最终,这些折衷的可变细胞的集合结合成了今天所知的三大基本王国。这些王国依然是可以识别的,因为这些天来发生的许多基因转移(虽然决不是全部)继续留在这些王国中。

一些生物学家发现这些概念混淆不清,令人沮丧。我们好像没有完成达尔文留给我们的任务:描绘生命之树的独特结构。但事实上,我们的科学正如它本应那样发挥作用。既然如此,有吸引力的假设或模型(单一树)就引出了这样的实验——收集基因序列并用分子系统发生方法分析它们。数据表明模型太简单了。现在呼唤新假说,然而我们尚未猜测其最终形式。

请 登录 发表评论