有关这种令人迷惑的疾病起因的新研究正集中于调控大脑发育的基因。半个多世纪以来,孤独症一直使科学家们困惑不解。作为一种复杂的行为疾病,孤独症包含着各种各样的症状,其中大多数通常出现在患者年逾三岁之前。孤独症患儿不能理解他人的情绪状态,不能分辨愤怒、悲伤或动作含义。孤独症患者的语言技能时常很有限,并且难以开始或连续同他人的交谈。此外,患者还时常表出对一项单一的题目、活动或姿势的烈专注。

上述这些病态行为有可能不可思议地使人衰弱。若是别人不能劝阻,你把头在课桌上碰得“砰!砰”作响,你怎么可能融进一间典型的课堂呢?如果你的首要兴趣是在日历上,你又怎么可能结交朋友呢?当孤独症患儿还患有智力迟钝(大多数患儿都有这一症状)时,其预后就更糟了。强化行为疗法可以改善许多孤独症患者的遭遇,但其症状却有可能使之不能单独生活,即使其智商属于正常范围也一样。

不太久以前,几乎是在无意之中,笔者开始涉足于孤独症病因研究。作为一名胚胎学家,笔者以前专门研究各种脑部出生缺陷。1994年,笔者在参加一次研究出生缺陷的科学会议时,出席了一次值得注意的展示会。两名儿童眼科学家一位是伊利诺斯大学(芝加哥)玛丽琳.T.米勒,一位是瑞典哥德堡大学的哥斯丁.斯特罗姆兰德(Kerstin Stromland)一一在会上描述了对反应停——曾在20世纪70年代引起出生缺陷流行的治疗孕妇晨吐的药物——受害者进行的眼动问题(eye motility problems)研究的令人惊异的结果。这项研究的受测者是还在母体子宫内时就接触了反应停的成年人。在审查了上述受测者之后,米勒和斯特罗姆兰德得出了一项结论,它使以前的研究人员感到困惑:大约5%的反应停害者患有孤独症,这一比率比正常人群约高30倍。

笔者获悉上述结果之后,受到了认识上的震动,这种感觉是如此强烈,以致于笔者感到头晕目眩,并开始喘不过气来。在努力确定孤独症病因的过程中,研究人员曾长期试图弄清孤独症始于何时。以前的推测不是认为这种病症始于孕期后期,就是认为是始于新生儿期,但这两种假说都没有得到证据的支持。突然之间,这种病症与反应停的联系清晰地揭示了这一问题。它向我们暗示,孤独症始于孕期之初,此时胎儿的大脑和神经系统的其余部分才刚开始发育。事实上,米勒和斯特罗姆兰德的研究成果使我确信,孤独症之谜不久以后就可以解开。

遗传因素

每l万名婴儿中,至少有l6人生来就患有孤独症或与之有关的多种疾病之一种。自从孤独症于l943年被初次发现时起,科学家们在孤独症症状的描述上己大有进步。然而,孤独症的生物学基础却一直难以捉摸,这种状况令人遗憾,因为对病因的清楚认识有可能使研究人员发现孤独症的主要危险致病因素,并有可能使研究人员设计出这种病症的新型治疗方法。

通过研究孤独症的遗传情况,研究人员得以证明,孤独症有遗传性,尽管这一点不那么明确。孤独症患者的同胞有38%的概率诊断出孤独症。这一数字虽比普通人群0.16%的患病危险率要高得多,但却比一个显性突变(在这种情况下,由双亲之一遗传得来的一个有缺陷基因就足以引起遗传病)所引起的遗传病的50%的特有患病危险率要低得多,同时也比一个隐性突变(在这种情况下,要有由父母双方遗传得来的一个有缺陷基因的拷贝才会造成遗传病)所引起的25%的特有患病危险率要低得多。上述研究结果与几个基因的变异体所致结果的模型十分吻合。使问题进一步复杂化的是,孤独症患者的亲属尽管有可能不能同时达到孤独症的所有标准,但却仍然具有孤独症的某些症状。尽管这些孤独症患者的亲属有可能具有与孤独症有联系的某些基因的变异体——不管它们是什么,但山于某种原因,上述遗传因素在这些亲属中没有得到充分表达。

英国对双生子的研究进一步证明,虽然孤独症有遗传成分,但同时也暗示,环境影响对于致病也起了某种作用。例如,如果涉及了遗传因素,则拥有相同基因的单卵双生了有100%的概率诊断出同一种疾病。相反,当一个异卵双生子患有孤独症时,则另一个异卵双生子只有60%的概率诊断出同一种疾病。此外,另一个异卵双生子还有86%的概率患有某些孤独症症状。上述数据表明,其它一些因素肯定可以改变对孤独症的疾传倾向

孤独症的胚胎学

现已发现几种与孤独症有联系的危险环境因素。胎儿若在有予宫内接触了风疹毒素或其它引起出生缺陷的毒素(如洒精和valproic酸),患孤独症的概率就会提高。某些遗传病(如苯酮尿症和结节性脑硬化)患者患孤独症的概率也较高。然而,上述因素中没有一个因经常出现而足以成为许多病例的主要原因。此外,大多数与疾病或毒物的接触似乎会影响双生子双方而不仅是其中的一方。在迄今所发现的环境因素中,一些因素所起作用肯定比另一些更为微细。研究人员至今尚不知道,多种因素是如何结合起来使一些人呈现出多种症状而另一些人却毫无症状的。上述这种差异使孤独症病因的查找特别困难。

在米勒和斯特罗姆兰德1994年时孤独症病因的研究中,增加了对孤独症的另一个环境性致病因素的研究,即胎儿在母体了宫接触反应停的情况。他们的所有受测者——20世纪6O年代术和70年代初出生的瑞典成年人——都显现出反应停所导致的某些形式的畸形:有发育障碍的手臂和腿、畸形或缺失的耳朵和拇指、患有神经机能障碍的眼和面部肌肉。由于科学家们知道在孕期的每个阶段所生成的是胎儿的哪些器官,他们就能够确定引起畸形的确切时期——拇指的畸形早在受孕后22天就形成了,耳朵的畸形形成于受孕后20天全33天,臂部和腿部则是在受孕后25天至35天。这项新的研究使我十分振奋的是,米勒和斯特罗姆兰德发现,大多数患有孤独症的反应停受害者都呈现耳部外表畸形,但臂部和腿部却是正常的。这一模式表明,受测者早在孕期中很早的时候——受孕后2O天至24天,此时许多妇女尚不知道自己已怀孕——就己受到损害。

对于胚胎学家来说,对于了解胚胎发生的情况,知道发生的时间是最重要的。就反应停所引起的孤独症而论,关键期比许多研究人员所推测的要早得多。早在怀孕第4剧时,只有极少的神经元形成,其中大多数是颅神经的运动神经元,它们起着操纵眼肌、耳肌、面肌、颌肌、喉肌和舌肌的作用。上述神经元的胞体位于脑干,脑干的位置在脊髓和大脑的其余部分之间。山于上述运动神经元是和外耳同时产生的,人们预计,患有孤独症的反应停受害者也患有颅神经畸形。米勒和斯特罗姆兰德证实了这一预计,他们发现,患有孤独症的所有受测者不是患有眼动畸形或面部表情畸形,就是同时患有上述两种畸形。

合乎逻辑的下一个问题是:“接触反应停后患有孤独症的病例是与原因小明的某种病例情况相似,还是两者有所不同?”除了行为上的症状以外,孤独症患者时常不仅被描述为外观正常,而且被描述成具有非同寻常的吸引力。他们的身材肯定是正常的,只是头颅处于从正常到偏大的水平。然而,探查过孤独症患者非行为特征的数量很少的研究的结论是,许多病例确实患有较轻微的身体畸形和神经畸形,并且发现,有上述畸形的病例同样患有反应停所引起的孤独症。例如,与发育正常的儿童、智力迟钝愚儿或孤独症患儿的同胞相比,轻微的外耳畸形——特别是耳廓后翻,在这种情况下,患儿耳朵顶部往后翻了15度以上——更多见于孤独症患儿。在对反应停进行研究之前,人们就己发现眼动畸形与孤独症的联系,而缺乏面部表情也成了用于诊断孤独症的病态行为之一。

孤独症的神经生物学

孤独症的所有症状是否有可能均起源于颅神经功能改变呢?实际情况或许并不是这样。有更大可能的是,孤独症患者的神经机能障碍反映了其早期所受到的脑部损害,这种损害不仅影响了颅神经,而且还对大脑以后的发育产生了次级影响。也就是说,对脑干的损害以某种方式干扰了大脑其它部位的正常发育或布线,其中包括涉及较高一级机能(如言语)的大脑部位,结果引起了孤独症的行为症状。或则也许耳部畸形和颅神经机能障碍只是一种我们尚不知晓的损害的副作用。不管真实情况是什么,孤独症患者原因不明的畸形与患有孤独症的反应停受害者的畸形基本上是相同的。结论很清楚,许多孤独症病例(若不是全部的话)均始于孕期之初。

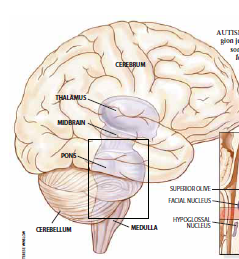

上述这项对反应停的研究所牵涉的大脑部位——脑干一说实在的在对孤独症的研究中或在对其它类型的先天性大脑损害的研究中很少被考察到。神经生物学家们过分简单化地将脑干与大脑最基本的一些功能——呼吸功能、摄食功能、平衡功能、运动协调功能,等等联系在一起。患孤独症的情况下受到扰乱的许多行为,如语言行为、计划行为和社交意向解释,据信是由更高一级的大脑部位(如大脑皮层和前脑的海马)调控的。

然而,孤独症的一些常见症状——一缺乏面部表情、对触摸和声响过度敏感,以及睡眠障碍——似乎确有更大可能是起源于与基本功能有联系的大脑部位。此外,对孤独症患者大脑观察到的最为一致的畸形病变似乎并非前脑的某种改变,而是小脑:位于后脑的一个庞大处理中心,据悉具有调控肌肉运动的关键功能的神经元数量的减少。

科学家们之所以为孤独症牵涉到大脑的哪些部位而感到迷惑,一个原因可能是我们对大脑的功能是由哪些部位调控的假设不可靠。例如,加利福尼亚大学(圣迭戈)的埃里克.库尔彻斯尼(Cour Chesne)所领导的一个实验小组已证明,在完成某些需要高级认知处理能力参与的课题时,小脑的多个部位被激活了。另一个障碍是,孤独症的症状实在是太复杂了。如果能够证明较为简单的行为异常具有孤独症的特征,则研究人员就会有更好的机会发现这类异常行为在神经系统之中的起源。

1995年,笔者的研究小组检查了一位孤独症患者的脑干,从而有机会继续进行有关反应停的研究。我们研究的组织样品来源于对一位年轻妇女的尸体剖检,这位妇女生前曾患有原因不明的孤独症,她死于20世纪70年代初,幸而她的脑组织样品保留下来了。当我们检查这位妇女的脑干时,一个事实使我们震惊:她的脑干几乎完全没有两个结构一是缺乏面神经核,它负责调控面部表情的肌肉运动:一是橄榄上部(,它是听觉信息的交换站。这两个结构均产生于胎儿神经管的同一节段,神经管以后会发育成中枢神经系统。对这位妇女大脑中面核神经元的计数表明,它的面核仅有约400个神经细胞,而一对照者的大脑面核中则有9000个神经细胞。

总的来说,这位妇女大脑的大小是正常的,事实上,其大脑略重于人类大脑的平均值。笔者假定,这位妇女的脑干仅缺乏已发现的起特殊作用的神经元——面核和橄榄上部的神经元。为了检验笔者的上述假设,笔者决定检测一些神经解剖界标(1andmark)之间的距离。结果,笔者惊奇地发现,我的假设是完全错误的。尽管这位孤独症女患者脑干从左边到右边的检测距离事实上属于正常范围,但其从前边到后边的检测距离却令人惊讶地缩短了。所检测出的情形就像是脑干育一个组织带被切去了,而由此而下的两段组织则似乎又接合在一起了,并且在切去组织带的部位没有出现接合缝。

于是,我因而认识到了这一点而受到了强烈震撼,这在我的一生之中是第二次。我两耳轰鸣,双眼模糊,觉得头似乎要炸裂了。这震撼不是检测结果出乎我意料之外而造成的,而是因为我认识到,我以前在一篇论文中(该文显示了小鼠大脑畸形的若干幅照片)看到过这种缩短的模式。当我从办公室地板上一堆论文中重新找出了这篇文章之时,我感到,我所研究的这位女患者的大脑与该文所描述的小鼠大脑的相似程度比我记忆中的还要惊人。两组病例均显示出脑干缩短了,面核比正常的要小,并且缺乏橄榄上部。上述小鼠的大脑的其它特征显然与同孤独症有联系的其它异常是相近的,两者都患有耳部畸形,并且都缺乏调控眼球运动的脑结构之一。

是什么改变了这些小鼠的大脑?不是接触了反应停或任何其它与孤独症有联系的因素,而是由于消除了一种基因的功能。这些小鼠均属于转基因“敲除”(knockout)鼠,是采用了遗传工程使之不能表达所谓的“Hoxal”基因的,其目的是使研究人员能够研究这种基因在早期发育中所起的作用。于是人们显然会问:“有无可能这就是孤独症所牵涉到的基因之一。

笔者所查到的文献均支持下述观点:Hoxal基因极其适合于对孤独症的研究。对上述“敲除”转基因小鼠的多项研究均证明,Hoxal基因在脑干的发育中起着主要作用。盐湖城和伦敦的研究小组已研究了不同的“敲除”转基因品系,并取得了相似的结果。上述小组的研究人员发现,在最早的神经元形成时,这种基因在脑干中是有活性的:这一时间与米勒和斯特罗姆兰德发现的反应停引起孤独症的时间是相同的。Hoxal基因能产生一种称为“转录因子”的蛋白质,这种蛋白质能够调节其它基因的活性。此外,Hoxal基因在胚胎发育初期之后的任何组织中均没有活性。如果某种基因和许多基因一样,是终生都有活性的,那么,该基因已改变的功能通常会导致随着年龄而增多的问题。如果某种基因只是在发育过程中才是有活性的,那么它就更适宜于解释和孤独症属于一类的先天性残疾,这种残疾似乎在儿童期以后一直是稳定的。

遗传学家把Hoxal基因称为“高度守恒”基因,意思是说,构成其DNA的核苷酸顺序在进化的过程中几乎没有改变。我们假定,这是对于生存很关键的基因的一个特征:它们虽和其它基因一样也发生了一次次突变,但大多数改变可能都是致命的,因此它们很少被遗传给后代。尽管许多其它的基因以几种形式出现一例如编码眼球颜色或血型的基因:但高度守恒的基因通常却并未以多形等位基因的形式被发现。从未有人在任何哺乳动物物种中发现Hoxal基因的变异体这一事实暗示,笔者及其同事在试图从孤独症病例中找到这一变异体的过程中可能遇到了麻烦。另一方面,似乎可能的是,如果能够找到一个变异的等位基因,则它完全有可能是导致孤独症发生的“触发器”之一。

把矛头指向H0XA1

标记为“HOXAl”的人类的这一基因位于染色体7上,并且相当的小。它仅含有2个编码蛋白质的外显子,除此之外,还有一些调节蛋白质产量或什么也不做的区段。虽然基因任何部位的正常顺序的变异都会影响其功能,但绝大多数能引起疾病的变异都是处于编码蛋白质的区段内。因此,我们把注意的焦点放在HOXAl的外显子上,从而开始了对变异等位基因的探寻。利用孤独症患者以及对照组正常受测者的血液样品,我们提取出了它的DNA,并查找了核苷酸正常顺序的变异体。

此后有了好消息——我们发现了HOXA1的两种变异的等位基因,其中一个在该基因外显子之一的顺序上有着较轻微的变异,这意味着这种变异基因编码的蛋白质略略不同于由正常基因编码的蛋白质。我们详细地研究了这种新发现的等位基因,并探查了它在不同人群中的流行情况,以确定它是否在引起孤独症上起着某种作用。(另一种变异的等位基因更难以研究,因为它牵涉到该基因DNA的物质结构的某种改变。)我们发现,孤独症患者的这一变异等位基因的比率大大高于未患孤独症的其家族成员的同一比率,以及未患孤独症的且与之无亲缘关系的人的同一比率。上述差距大大高于一般概率。

正如同家族研究所预计的那样,随后出现的坏消息是,HOXA1只是涉及各种各样的一系列孤独症的许多个基因之中的一个。此外,我们已详尽研究过的该等位基因的表达结果也有所不同——这一等位基因的出现并不能保证该人就一定会患孤独症。初步的数据表明,在未患孤独症的人群中,这一变异等位基因的出现率约为20%,而在孤独症患者中,这一变异等位基因的出现率则约为40%。这一等位基因大约会使患孤独症的危险率增加一倍。然而,在约60%的孤独症患者中,这一等位基因并未出现,这就意味着肯定还有其它一些遗传因素在促致这种疾症上起着作用。

要找出这些遗传因素,我们就必须继续探寻HOXAl的其它变异体,因为大多数遗传性疾病都是起因于这同一个基因的许多不同的变异等位基因。涉及早期发育的其它基因的变异体也有可能使其携带者易患孤独症。我们已经发现了HOXBl的一种变异等位基因,该基因位于染色体l7,它来源于与HOXAl相同的同一祖源,在脑干的发育上起着相似的作用,但其在孤独症上所起的作用似乎较小。其他研究人员正在仔细研究染色体15以及染色体7另一部分的候选区段。虽然研究人员现在针对的等位基因能提高孤独症的患病危险率,但其它等位基因却有可能降低这一危险率。这些因素可能有助于解释各种各样的一系列与孤独症有关联的疾病的不同表现。

即使是对孤独症遗传基础最低限度的认识也会具有巨大的价值。例如,研究人员可将与孤独症有关联的等位基因由人体转移到小鼠体内,通过遗传工程使之在遗传上就易患孤独症。然后,使这些小鼠接触据信会增大孤独症患病危险率的物质,我们就能够研究环境因素与遗传背景的相互作用,并且或许还能多找出一些妇女在孕期中所应避免接触的物质。此外,通过研究这些己以遗传工程加以改变的小鼠的发育过程,我们还有可能更多地了解作为孤独症患病基础的脑损害。如果研究人员能够弄清孤独症患者的大脑出了什么毛病,他们就有可能提出一些能改善脑损害后果的药物疗法或其它疗法。

设计孤独症的遗传检查法——类似于目前用于囊性纤维变性、镰形细胞贫血症以及其它一些疾病的检查法——想必是一项困难得多的任务。由于涉及孤独症的基因如此之多,人们不能仅仅检测患者的一、两个变异等位基因就准确地预测出产下的一个孩子患孤独症的可能性。然而,对于孤独症患者的同胞(他们时常害怕自己的孩子会得这种遗传病)来说,基因检查法是有可能开发出来的。临床医师有可能在患有孤独症的家族成员和未患这种病的同胞中查找一组非常确实的危险遗传因素。如果某个孤独症患者有几个高危等位基因出现,而其同胞却没有这类基因出现,则该同胞至少应被打消疑虑的是,其后代不会出现其家族中己知的患病危险。

没有什么能使孤独症的病因探寻变得轻而易举。然而,我们所能查清的每种危险因素都会有助于揭示孤独症之谜。更为重要的是,新的数据会引来新的假说。正如同对反应停的研究结果使研究人员注意到了脑干和HOXAl基因一样,来自发生遗传学、行为研究、大脑成像以及其它许多方面的新的数据预计有可能使孤独症研究者产生更可喜的认识上的震撼。他们的研究成果迟早会有助于减轻孤独症所引起的极大痛苦。

请 登录 发表评论