自远古以来就生活在人体胃部的幽门螺杆菌,其消失对公众健康是好是坏呢?

幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)是人类最古老且最密切的伙伴之一,然而科学家费了一个多世纪才认清它们。早在1875年,德国解剖学家就发现了寄居在人体胃粘膜层的螺旋样细菌,但是由于无法培养出纯系菌株,这项结果于是遭到忽视而遗忘。直到1982年,澳大利亚医生 Barry J. Marshall和J. Robin Warren才分离出这种细菌,使幽门螺杆菌在胃内作用的研究得以开展。接下来的10年里,研究者发现胃里带有这种微生物的人,罹患消化性溃疡(胃壁或十二指肠壁破损)的风险较高;并且幽门螺杆菌还可能引发一种最常见的胃癌。

然而,正当科学家逐步认识到幽门螺杆菌的重要性的时候,他们发现这种细菌的据点正在逐渐失守。虽然几乎所有发展中国家的成年人都携带有这种细菌,然而在发达国家它的流行率却低了许多。美国的流行病学家相信,由于公共卫生的改善和抗生素的广泛使用,阻碍了细菌的传播,使得在过去100多年来,发达国家的幽门螺杆菌正在逐渐消失。随着幽门螺杆菌的消去,胃溃疡和胃癌的发生率也跟着下降;然而与此同时,食道疾病(包括胃酸返流和一种特別容易致死的食道癌)却有剧增的现象。有广泛而充足的证据显示,这些疾病的上升与幽门螺杆菌的消失有关。

这种细菌可能会保护人体免于食道疾病,这有着重要的意义。例如,对于目前用于根除胃部幽门螺杆菌的现代抗菌素疗法,应该重新评估,以免其伤害大于效益。为充分了解幽门螺杆菌对健康的影响,研究者必须详察这种微生物与宿主之间复杂的互动网络。同时,对幽门螺杆菌的研究,可以帮助我们了解寄居在人体内的其他细菌,以及人体和细菌发展出如此密切关系的进化过程。

多样化的幽门螺杆菌

科学家开始研究幽门螺杆菌后,很快就发现,从不同人身上分离出的菌株,具有高度的多变性,甚至在同一个人的胃里,都可以发现多种菌株。虽然这些菌株的外形相似,但它们的遗传密码却差异极大。研究者已经确定两个菌株的全长基因组DNA序列:两者皆有一个小型染色体,由将近170万个核苷酸组成,约有1550个基因。(作为比较,寄居在人体肠道内的大肠杆菌具有约500万个核苷酸,人类则有约30亿个。)值得注意的是,大约6%的幽门螺杆菌基因在两个菌株之间是不同的,甚至共同基因在它们的核苷酸序列上也具有相当程度的变异。

同一物种内存在这样髙的差异,实在非常罕见。人和黑猩猩是两个不同的物种,它们之间的遗传差异与幽门螺杆菌菌株之间的变异相比,却是小巫见大巫:人类和黑猩猩的基因组,有99%的核苷酸序列是一样的。幽门螺杆菌基因组的高度变异,显示该细菌要么是历史悠久,要么就是没有一种特别的变异类型最能适应人体胃部的环境,进而取代其他菌株。事实上,这两种情况都是存在的。

我们实验室已经鉴定出两种特殊类型的变异。在1989年,我们选取幽门螺杆菌的基因片断,插入到大肠杆菌的DNA中,让大肠杆菌制造幽门螺杆菌的蛋白质,由此建立了幽门螺杆菌的基因库。接着我们采用胃里含有幽门螺杆菌者的血清,来筛选大肠杆菌产生的蛋白质样本,由于我的免疫系统已经接触过幽门螺杆菌,血清中的抗体能够识別它的某些蛋白质。我体内的抗体识別出的第一个样本,含有我们称之为cagA的一个基因,后者编码cagA蛋白。cagA是第一个发现只出现在菌株而非所有菌株中的幽门螺杆菌基因。以后的研究表明,感染携带cagA基因的幽门螺杆菌菌株的人,与感染缺乏该基因菌株的人相比较,引发消化性溃疡或胃癌的危险较髙。

我们目前知道,幽门螺杆菌染色体上cagA所在的区域内还有其他的基因,会生成“第四型分泌系统”(TFSS)所需的蛋白质。细菌会组装这些系统,输出复杂的大分子进人宿主细胞;例如:造成百日咳的百日咳杆菌(Bordetella pertussis),就是利用TFSS将它的毒素注入人体呼吸道细胞内。在2000年,德国、日本、意大利和 美国的研究小组确定,在cagA基因附近有数个负责TFSS的基因,它们制造的蛋白质可组装成一个微小的类似于“皮下注射针头”的结构。这一结构可将cagA蛋白注射到人体胃部的上皮细胞内,这点可以解释为什么我的体内会有针对这种蛋白的抗体。

在cagA进人上皮细胞后,宿主体内的酶会帮助细菌蛋白加上一些化学修饰,让它能与数种人体蛋白作用。这些作用最终影响细胞的形状、分泌和对于其他细胞的通信。因此携带cagA基因的幽门螺杆菌菌株,会对胃壁造成较严重的炎症和组织损伤。这一差异或可解释携带cagA菌株的人患病率较髙的现象。

1980年代后期,我实验室里的博士后研究人员Timothy Cover,开始研究某些幽门螺杆菌菌株,这些菌株会在培养的上皮细胞内形成大洞(液泡)。我们发现造成这种现象的活性因子是一种毒素,称为“液泡毒素”,共基因称为VacA。液泡毒素除了形成液泡以外,还 会让胃内抵御感染的白血球丧失活力,减少对于幽门螺杆菌的免疫反应。与cagA不同的是,所有的幽门螺杆菌菌株都带有VacA基因,但是彼此间的基因序列却有很大的差异,仅有一些菌株能产生功能完备的毒素。来自英国的访问博士后John C. Atherton,发现了VacA的四个主要变异:ml和m2是在VacA基因的中部区域带有变异,s1和s2则是在编码蛋白的信号段(它能够使蛋 白穿过细胞膜)带有变异。随后的研究证明,s1变异至少还可以细分成3个亚型:sla、s1b、slc。

带有ml和s1变异的幽门螺杆菌株,制造的液泡毒素杀伤力最强。因此我们并不意外,如果体内菌株的VacA基因型是ml或sl,再加上cagA基因,那么此人患胃癌的机率最髙。使问题更为复杂的是,有些人的自身基因还会助长细菌所引起的炎症反应,更容易患上胃癌。最坏的情况是,一个带有促进炎症反应的基因的人,胃里又寄居着cagA和sl/ml VacA基因型的幽门螺杆菌。大部分的胃癌病例,都是这种髙危险群的宿主,又正好遇上侵袭性特別强的幽门螺杆菌菌株。

幽门螺杆菌与人类迁徙史

科学家们曾经发现一些方法来鉴别世界各地收集到的幽门螺杆菌菌株,调查不同地区的菌株是否有差异。我们与荷兰德芙诊断实验室的Leen-Jan van Doorn合作,发现vacA基因变异型有聚集在特定地理区域的倾向:slc菌株主要分布在东亚,sla在北欧,slb在地中海地区。

我和同事Guillermo I. Perez对拉丁美洲的菌株格外感兴趣,因为这项结果将可显示幽门螺杆菌是在何时、又是如何传到新大陆的。起初我们发现,最常见的菌株是地中海型的slb菌株,显示幽门螺杆菌是经由西班牙和葡萄牙殖民者、或非洲黑奴传来。然而我们意识到这些研究主要是在拉丁美洲沿海城市进行,当地居民混杂了欧洲、非洲和美洲印第安人的后裔。于是我们又和委内瑞拉科学研究院的Maria Gloria Dominguez Bello合作,分析艾亚库求港居民的胃部样本,艾亚库求港是委内瑞拉奥利诺科河旁的一个市镇,住着较多亚马逊原住民。我们在这里发现的菌株主要是在东亚流行的slc基因型。这项研究证明,幽门螺杆菌也跟着美洲印第安人的祖先,越过白令海峡传到美洲,因此它们在人类体内至少已经存在1.1万年了。

我们最近还与德国柏林的马克斯普朗克感染生物学研究所的Mark Achtman、Daniel Falush以及他们的同事合作,发现所有现代幽门螺杆菌的菌株,都可以追溯到5个古老的族群:其中两个来自非洲,两个源自欧亚西部和中部,一个来自东亚。事实上,幽门螺杆菌的遗传变异可以用来追溯人类过去6万年来的迁徙和定居模式。由于幽门螺杆菌的遗传变异度远高于现代智人,这种细菌比人类线粒体DNA(最常用来作为人类迁徙研究的标记),更能理清族群迁移的历史。当研究人员想为人类迁移史标定时钟刻度时,线粒体可提供时针的信息,而幽门螺杆菌的基因序列则可作为更精准的分针。

一种微生物的灭绝

人类是幽门螺杆菌的唯一宿主,这种细菌靠口对口或粪便到口的传播。发达国家的感染率远低于其他地区,这样的地理性差异,部分原因可能是过去一个世纪以来欧美国家和其他发达国家公共卫生的改善。但我相信抗生素的普遍使用,也是造成幽门螺杆菌逐渐消失的原因,即使是为了任何理由短期服用抗生素,都会消灭体内的细菌。在较不常使用抗生素的发展中国家,10岁以上的孩童70~100%胃里有幽门螺杆菌,大部分的人终其一生胃里都有这种细菌;相对地,现在美国出生的小孩不到10%体内有这种微生物,这个差异显示了人类微生物学的一个重大改变。

此外,幽门螺杆菌的消失可能是一项警示,表明其他微生物也存在着灭菌的可能性。幽门螺杆菌是唯一可以长期生存于人类胃部酸性环境的细菌,并且可以容易地通过血液、粪便、呼吸和胃组织来检测它的存在;但是,我们身体的其他部位,如口腔、结肠、皮肤和阴道,也都存在着复杂的原生微生物种群。如果有另一种常见的细菌从这些部位消失,我们连检测它减少的诊断手段都没有。

幽门螺杆菌的消失,会带来什么结果呢?正如前面所提到的,发达国家的消化性溃疡(除了因服用阿司匹林或布洛芬之类的非类固醇类消炎药物引起的病例)和胃癌的患病率明显降低。由于这些疾病需要多年的时间才会发展,特别是胃癌,发病率的下降要比幽门螺杆菌感染率的下降滞后数十年,然而目前下降的情形已相当惊人。1900年,胃癌仍是当时美国主要的癌症杀手。到了2000年,胃癌的发生率和死亡率已降低80%以上,现在已远远落在结肠癌、前列腺癌、乳腺癌和肺癌之后,而且有充足的证据显示,幽门螺杆菌的持续灭绝,在胃癌发生率降低的现象中扮演了重要的角色,这是个好消息。

然而与此同时,另一种食道方面的新型疾病发病率却意外地出现了激增。20世纪70年代初期起,美国、英国、瑞典、澳洲的流行病学家都注意到食道癌病例的大幅上升,这是一种发生在胃部上方的食道内壁、极具侵袭性的癌症。在美国,这一疾病的发病率每年上升7-9%,使它成为美国增长最快的主要癌症。一旦确诊,食道癌的5年生存率低于10%。

这些可怕的癌症是从哪里来的呢?我们知道,开始的危险因素是胃食道的返流性疾病(GERD):酸性胃内容物返流进入食道,从而引发慢性炎症疾病,又常称为“胃酸返流”。直到20世纪30年代,医学文献上才对GERD有所记载。但是自那时起,它的发病率就开始节节攀升。现在这一疾病在美国和其他西方国家都非常普遍。GRED可以导致巴瑞特氏食道症,这是由英国外科医师Norman Barrett在1950年最先提出的一种癌前病变。巴瑞特氏食道症的增加刚好和胃酸返流的增加相呼应,而有这些症状的患者罹患食道癌的风险也较高。我们现在已经知道,胃酸返流会激活一个约20-50年的病程:在某些病例中,这种症状会慢慢演变成巴瑞特氏食道症,然后恶化为食道癌,和其他上皮组织逐渐发展出癌症的情况类似。但是胃酸返流和它后续的疾病,为什么会变得越来越普遍呢?

这些疾病的上升,正好出现在幽门螺杆菌逐渐消失之际,不禁让人怀疑两者间是否有关联。当我在1996年提出这一关联时,先是受到冷遇,然后变成了敌意;然而最近几年,有越来越多的研究支持,寄居胃部的幽门螺杆菌实际上可避免胃酸返流而保护食道。此外,带有cagA的菌株(也就毒性最强、会造成溃疡和胃癌的菌株)似乎对食道的保护也比较强!在1998年,我们与美国癌症研究院的研究人员合作,发现感染了cagA幽门螺杆菌菌株的人,下食道与胃最靠近食道的部位发展出腺癌的风险显著较低。接着我们和美国克利夫兰医院及荷兰伊莱兹马斯医学中心的研究人员合作,证实胃酸返流及巴瑞特氏食道症,也和幽门螺杆菌的感染有类似的关联;其他来自英国、巴西和瑞典的独立研究也得到同样的结论。然而或许是因为研究人员采用的方法不同,并不是所有的研究人员都发现这种效果,尽管如此,现有的科学证据已经相当有说服力。

有关幽门螺杆菌的交互作用理论

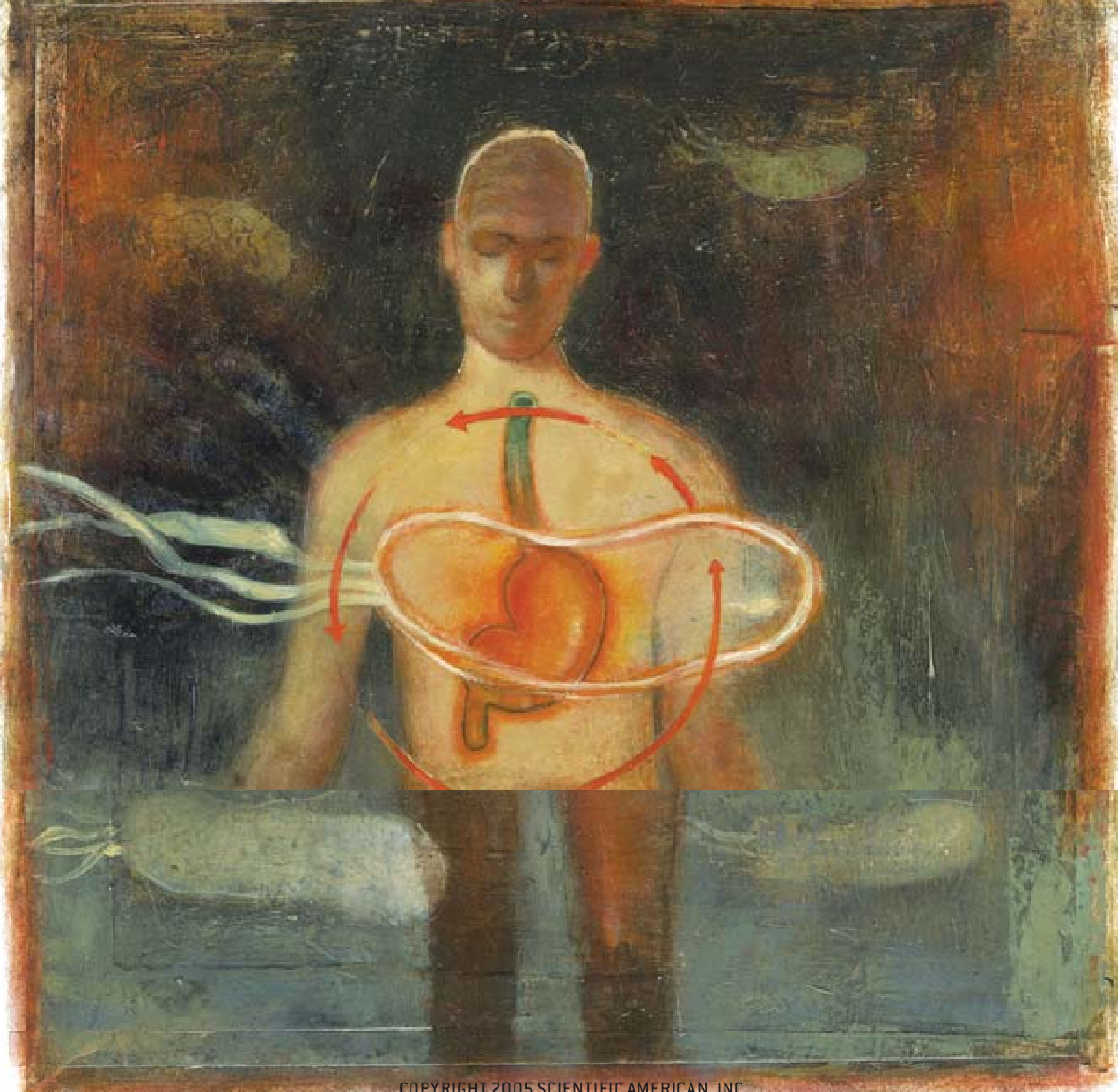

寄居的幽门螺杆菌何以能够增加胃部疾病的危险,却又能保护食道免除疾病呢?一种可能的解释在于细菌和它的宿主之间的交互作用。幽门螺杆菌已经进化为罕见的寄生菌;尽管受到宿主免疫反应的攻击和导致胃部的持续损害,它却能够在胃内生活数十年。这就要求导致胃组织炎症的“向上调节”必须与防止过度损害的“向下调节”达成平衡。在微生物与宿主之间,必须要有这样一个平衡,否则,宿主会很快死亡,并且细菌在获得传播至另一宿主的机会之前会失去居所。但是,在生命的两种竞争形势之间,如何达到这一平衡呢?我提出的假说是,微生物与宿主之间必须以负反馈环路来传递信号。

在生物学上,负反馈环路调节细胞的交互作用是常见的,例如葡萄糖与其调节胰岛素的负反馈环路。在你进餐后,血流中的葡萄糖水平上升,并且胰脏分泌胰岛素。胰岛素使葡萄糖水平下降,后者给胰脏信号降低胰岛素分泌。通过调节葡萄糖水平的高峰和低谷,系统维持在一种稳定的状态,成为“稳态”。由十九世纪法国生理学家Claude Bernard首先描述的这一概念,已经成为理解激素调节的基础。

实质上,我将这一思想引申一步:反馈关系可能包括微生物细胞和宿主细胞。与美国密歇里根大学安娜堡分校的数学家Denise Krischner和范德比大学的Glenn Webb合作一年多,我们的反馈概念已经变得更加复杂和更加完全。我们最近阐述,人体胃里的幽门螺杆菌是相互合作于竞争着的高度多样化的菌群,它们为营养、胃壁上的壁龛以及寻求压力保护而竞争。经过最近一千年,幽门螺杆菌与晚期智人的长期共进化,对双方都造成了强烈的选择性压力。为了减小感染的损害,人体已经发展了通过免疫反应和改变胃内的压力及酸度来指挥细菌的方式。而幽门螺杆菌反过来可以向宿主细胞发送缓解细菌压力的信号。

幽门螺杆菌面临的一种重要压力是胃酸的水平,这是一个很好的例子。胃酸太多将杀死幽门螺杆菌,但是太少也不好,因为低耐酸性微生物如大肠杆菌会侵入幽门螺杆菌的壁龛。因此,幽门螺杆菌已经进化出调节其环境酸度的能力。例如,携带cagA基因的菌株可以使用cagA蛋白作为一种信号分子。当胃酸度高时,cagA基因产生相对大量的蛋白,后者引发宿主炎症反应吗,影响胃内膜的酸产生细胞的激素调节,降低酸度。相反,低胃酸度它就减少cagA的产生并因此减少炎症。

这个负反馈模式,有助于我们理解幽门螺杆菌的健 康作用,在很大程度上取决于它与宿主之间交互作用的强度。cagA株大大增加了胃癌的危险,因为它们将cagA蛋白注入胃的上皮细胞内数十年,影响宿主细胞的寿命,容易诱发炎症。而缺乏cagA基因的菌株则存在较少的交互作用,因此不会严重损害胃组织。另一方面,cagA株可以有效地调节胃内酸度的产生,防止酸水平上升太高;携带非cagA基因菌株的人,胃酸的调节能力就较弱;而胃内没有幽门螺杆菌寄居的人,则完全不存在微生物的控制作用。胃内酸度的最终波动,可能是食道疾病上升的核心原因,这些疾病明显是由胃组织接触髙酸度的胃内容物所引发的。

缺乏幽门螺杆菌可能还有其他的生理学作用。胃产生两种影响进食行为的激素:给予大脑信号停止进食的肥胖激素(leptin)和刺激胃口的血浆饥饿激素(ghrelin)。用抗菌素根除幽门螺杆菌倾向于降低肥胖激素和增加血浆饥饿激素。在一项研究中,进行根除幽门螺杆菌治疗的患者与对照组的受试者相比,体重增加较多。目前流行于发展中国家的肥胖和糖尿病,是否有人体微生物学发生变化的原因呢?如果本研究获得证实,那么这一暗示就是明显的。医生可能需要重新评估去除胃内幽门螺杆菌的抗菌素疗法(它也去除其他身体部位的关键菌种)。尽管这种去除的某些效果可能是好的(例如减少胃癌的危险),但可能会带来其他坏的作用。其利弊权衡可能完全取决于病人的年龄、医疗史和遗传类型。

益生菌的研究

如果研究人员的结论是,对某些个人而言幽门螺杆菌确实是有益的,那么医生是否应该将它们重新引入这些患者的胃里呢?100多年来,医学科学家和外行都在寻找所谓“益生菌”,也就是摄入体内可以增进健康的微生物。最早的研究集中在乳酸杆菌,该菌制造酸乳和多种奶酪,但是重新摄入的作用充其量只具有边际价值。尽管经过了一个世纪的努力,但寻找任何有效益生菌的研究人员大多失败了。

失败的原因之一,是寄生于人体的微生物群的复杂性和共进化。我们体内的微生物群,为了在我们体内生存经过了高度的进化和与我们的交互作用。一个来自体外的无关的新菌株,要成功地重新开辟交互作用的有益途径,有多大的可能呢?现有微生物已经具有了顽强生 存和连续选择的能力,这种“主场优势”通常会使它们排斥和消灭任何陌生者。

不过,益生菌改朝换代的日子也许正在来临。关键的一步是,收集更多有关我们体内微生物群和它们如何与我们交互作用的知识。我相信,不论寄居在我们体内何处(如结肠、口腔、皮肤和阴道)的微生物群,都会与我们发生复杂的交互作用,但是由于寄居在这些组织 中互相竞争的微生物数量很多,关系难以阐明。而幽门螺杆菌却驱除了胃里的大部分其他微生物。因为它对人体强大的适应性的奇异现象,以及它在20世纪进行性消失的偶然事件,幽门螺杆菌可能成为研究人体微生物学的一个模型。

一旦科学家将大量的幽门螺杆菌菌株全部归类,并且发现每一菌株如何影响胃的宿主细胞,那么这一研究可以向临床医师提供战胜消化道疾病的完整新武库。将来医师可以分析病人的DNA来确定其对炎症的易感性和罹患各种不同癌症的遗传学危险。这样,医生可以为患者确定最好的幽门螺杆菌的混合菌株,并诱导微生物进入其胃内。而且,研究者可以应用他们有关幽门螺杆菌的知识解决其他的医学问题。正如肉毒梭状芽孢杆菌(Clostridium botulinum)产生的肉毒神经毒素一样,产生肉毒的细菌现在被用于整容手术,毒素VacA可能成为抑制免疫功能的一类新型药物。我们对这些长期细菌伙伴的研究,为了解我们自身提供了新手段,并且可能拓展我们的医学微生物学的视野。

请 登录 发表评论