人类在毫无人科动物其他成员的生存竞争条件下独自在地球上生活了25000年左右。这么长一段时间足以让我们深深地感到独自生活在这个世界上是再自然和恰当不过的事了。

人类独自生活在这个世上确实是如此的自然与恰当,以至于在二十世纪五、六十年代出现了一种思想流派,大体上他们认为一段时间只能有一种人存在,因为我们的星球根本没有可供一种以上的孕育文化的人科动物生存的生态空间。这种“单一人类假说论”从来就没有令人十分信服过——甚至就35年前人科动物化石记录还相当稀少的情形而言亦是如此。但人类自从前弯腰驼背、动作迟缓和头脑简单的蒙昧的人科动物转变成体面的、有才能的现代人这一朦胧过程却证明是极为富有吸引力的,就像青蛙变王子的童话故事总是那么引人入胜一样。

单一假说如此富有吸引力以至于仪在20世纪70年代后期(当时人们发现了l80万年前在现今的肯尼亚北部有多种人科动物共存之无可辩驳的化石证据)才被摒弃。然而,随后古人类学家继续把这些化石记录分解成最小的单位而作了最简单化的解释。他们的意图是减少人种的数目并把不同种类的化石以其独特的方式归类在一个简单不能说明什么内容(就像“古人类”之类)的范畴里。结果,他们却忽略了许多种人科动物真正试图共存这一事实。

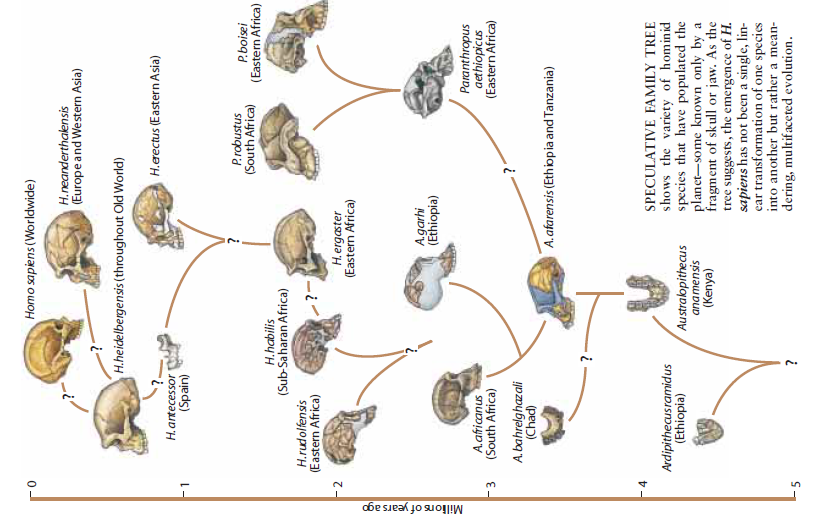

尽管最简单化意向者坚持他们的观点,但最近的发现和对化石的重新鉴定足以说明人科动物的生物史与绝大部分其他成功的动物家族相似。它不是直线发展而是具有多样性的。虽然人科动物有着这样丰富的历史——共同发展进化,共同生活、竞争,兴盛和衰落——但最终智人成为唯一的人科动物。人们不清楚为什么会这样,但最后共存的两种人科动物——生活在不同地球区域的智人和尼安德特人之间所产牛的不同相互影响为我们提供了一些有趣的认识。

人科动物系列

从一开始,几乎从最早的二足动物——最早的“南方古猿”率先从森林深处犹犹豫豫走出来时,我们就有证据证明人科动物的多元化。已知最早的原始人科动物就是Ardipithecus ramidus,其代表是在埃塞俄比亚Aramis遗址发现的距今440万年的零碎化石。稍晚一点的代表是在肯尼亚北部遗址发现的距今420万年左右的Australopithecus anamensis。

尽管有间接的证据证实Ardipthecus自立行走,但A.anamensis看起来肯定地与380万前到300万年前的Australopithecus afarensis相似,A.afrensis是那类小脑袋大脸庞的双足行走人科动物,著名的“Lucy”就属于此类动物。在非洲东部的各种遗址发现了A.afarensis的许多遗骸,但有些研究人员提出,大量被认为是A.afarensis的化石可能不止包含一种人科动物,而这个问题的重新提出仅仅是时间上的问题。无论怎样,在非洲A.afarensis并不是独一无二的。最近,存乍得发现了出自一种名为A.bahrelghaean的南方古猿的下颚,该颚具有显著的特点,该动物大约距今350万至300万年,大体与Lucy同年代。

最近,科学家报道了非洲南部有另一种两足行走原始人科动物的证据。这种原始人科动物已有330多万年的历史了,迄今还未被命名,也没有被描述过。大约300万年以前,同一地区又开始形成A.africanus化石,它是最早发现的南方古猿。这种动物可能持续生存到距今不到200万年的年代。250万年前生活于当今埃塞俄比亚的一种人科动物最近被命名为Australo Pithecu Sgarhi,人们认为它介于A.afrensis和包括最晚的南方古猿和智人在内的更大群体的中间位置。Paranthropusaethiopicus几乎是同一时代南方古猿“强健者”的最丰要的代表。这种早期的人科动物因肯尼亚北部的250万年前的“黑颅骨”而闻名于世,200至l40万年前这个时期,整个东非的强壮者都以熟悉的P.boisei为代表。大约l60万年前这个时期,南非的强壮者包括独特的P.robustus以及与其亲缘密切的第二种人科动物P.crasidens。

很抱歉,罗列了这么一大串名称让读者们受累了。但实际上,它仍不能把出现过的南方古猿种类全部囊括进去。再者,我们还不知道每种人科动物生存的时间有多久。不过,即使人科动物平均存续仅有几十万年,但有一点很清楚,那就是从一开始非洲大陆至少间断——更可能持续不断——都是多种人科动物的乐土。

人类的出现并没有扰乱这种生活模式。在非洲东部和南部发现的250万至l80万年前的化石显示了人类的最早出现,化石种类异常齐全,而且可能比对H.habils和H.rudolfenis这两种人科动物的传统描述要丰富得多。当然,在l90到l80万年前这个时期的肯尼亚东图尔卡纳,这两种人科动物不仅被无处不在的P.boisei而且被基本具有现代体形的最早人科动物H.ergaster参预了进来。这就是4种人科动物不仅同存于同一大陆而且共享一个景观的证据。

首先走出非洲的是H.ergaster或与之亲缘相近的种类,这为往后的多元化开辟了广阔的前景。人们希望得到有关这种迁徙更多的记录,尤其是他们迁徙时间的记录,有迹象表明某些种类的人科动物大约于l80万年_前到达中国和爪哇。一块出自前苏联格鲁吉尼德马尼西的下颌骨可能是这个时期的遗留物,与迄今所发现的任何同类化石都截然不同(参见本刊1997年8期“一次又一次地离开非洲”一文)。直立人在爪哇和中国居住已有一百多万年的历史了,而且在爪哇可能还居住着更强壮的人科动物。在欧亚大陆的另一边,人们所知最古老(大约80万年前)的欧洲人科动物遗骸非常独特,并被其西班牙发现者称为H.antecessor。

在非洲,我们开始收集到了H.heidelbergdnsis存在的证据,这种动物50万到20万年前的证据还可在欧洲(以及可能中国)的遗址中看到。随着更多地了解H.heidelbergensis,我们可能发现这组化石实际上不只代表一种人科动物。在欧洲H.heidelbergensis或它们的近属产生了扩散甚广的人科动物,其最著名的代表就是H.neanderthalensis,前者是20至30万年前兴盛起来的一种欧洲或西亚人科动物。非洲的零星纪录表明这个时期人科动物已在那里独立演化一一亦包括智人的出现。在爪哇,来自Ngandong的(可能是)H.erectus化石正好追溯到4万年前左右,这意味着该地区具有其独特的人科动物进化史(也许有数百万年之久)。

前面所描绘的人类进化图与盛行于40年前的Australopithecusafricanus产生Homoerectus产生H.Sapiens这一说法相差甚远,当然在很大程度说,前者是以自那时以来所发现的化石为依据的。这种直线思想依然大大影响着古人类学,就是现在我的许多同事还认为非直线思想过高地估计了人科动物的多样性。简化系统树有很多种方法,其中大多数都是对最后50万或200万年来从Homo到H.Sapiens的所有变种避而不谈。

与此相反,我认为前面提到的20多种人科动物(含未被命名者)只是最低限度的估计。正如我们所知,不仅人类化石记录充满了大量未知的多样性的形态线索,而且认为每一种曾经出现过的人科动物都可用一种或另一种化石标本来代表是轻率的。就算后一种观点是正确的,但很显然,人类进化过程决不是某个英雄单打独斗的过程。

相反,它是自然修补的过程——不断反复进化的过程。我们人类的生物过程是充满偶然变化事件的过程,而不是渐变累积的过程。过去500万年间,新的人科动物不断出现,他们相互竞争,共生共存,开拓新环境,不断延续或不幸夭折。我们对这段进化和相互影响的戏剧性历史只有最模糊的感性认识,但是很显然,我们人类远远没有达到人科动物进化树的巅峰,只是人科动物进化树上的一棵新枝。

我们人类孤独的根源

虽然这是完全正确的,但是H.sapiens孕育了一些不同寻常的东西,并因今天我们人类在世上的孤独存在而格外引人注目。不管这些东西是什么,它都与我们怎样与外部世界相互影响有关:它是行为方面的,这就意味着我们必须追寻考古纪录来寻找这方面的证据。随着可辨认的最早石器工具的产生,这类记录250万年前开始出现了:这些简陋的锋利石片是由原始岩石打磨而成的。我们并不确知到底谁是发明者,但碰巧他或她就可能是我们所称为南方古猿的某种动物。

这种工具创新代表了重大的认知飞跃,并对人科动物产生了深远的影响。它还开创了一种高度间断性的技术变革模式。另一次重大技术革新的出现足足花了百万年的时间:大约l50万年前的手工斧头革新,也许就是H.ergaster作出的。这些由大石核做成的匀称工具首次与制作者脑中所构思的模型相符。这种模型基本上又保持了一百多万年而没有发生变化,直到H.heidelbergensis或其近属发明了“精致石核”(Preparedcore)工具。石核工具制作如此精巧,只要轻轻一击便可断裂开来。

最熟练的精致石核工具的应用者要算大脑宽脸庞和低头颅的Neanderthal了,它们分布在欧洲和西亚直到大约3万年前。Neanderthal突然被与其有着同样极好记录的现代人所替代,所以它们为我们判定自己的独特性提供了非常有启发意义的尺度。如果有某种模型的话,Neanderthal制作石器的技术给我们留下的印象是深刻的,但它们很少用其它可保存的材料来制造工具(如果曾经如此的话)。许多考古学家对它们的狩猎技术的复杂性表示怀疑

此外,虽然Neanderthal奇特的“熊崇拜”和其它仪式导致了早期的误解,但是并没有发现任何实质性的证据来说明这些人科动物的象征性行为和象征性物品的生产——当然不是在同现代人类接触之前。就连Neanderthal埋葬死者的特殊方式也可能是为了阻止鬣狗入侵它们的生存空间;对Neanderthal没有“陪葬贵重物品”的埋葬方式也可能有类似的解释,这种方式证明了它们对来世的礼仪和信念。换言之,尽管Neanderthal在诸多方面是令人惊叹的——尤其在更新新世冰期后期那样艰难的情况下仍成功地生存了那么长的时间,但终因缺乏创造力而别于H.sapiesn。

虽然H.sapiens起源作为一个整体是模糊的,但大部分证据表明非洲人起源于15万年到20万年前。现代行为模式直到后来很久才出现。最好的证据来自于以色列以及它的周边地区,大约20万年前或更早的时候,Neanderthal生活于此。约在10万年前,它们在解剖结构上融进了现代智人的特征,最重要的方面是这两种人科动物留下的工具和遗址基本上是一致的。就我们所知,这两类动物结构不同但行为相似。只要是这样,它们就会设法共享地中海东部沿岸的环境。

欧洲的情形没有多大的不同,那里最早的H.sapiens遗址可追溯到4万年前,仅在随后l万年左右无所不在的Nean—derthal才消逝。有意义的是,涌入欧洲的H.sapiens带来了它们完全形成和具有空前感知力的大量证据。它们不但基于用圆柱形的岩石制造多种多样长而薄的石刀片而掌握了“旧石器后期”新的石器制作技巧,而且它们对骨头和鹿角这些材料的特性具有敏锐的感知力,并据此制造工具。

更为重要的是,它们以石刻、雕塑和场面富丽的洞穴绘画等形式带来了艺术;它们在骨头和石头饰石头饰板上(世界各地)板上留下了记录;它们用管乐器吹奏音乐;他们制作精美的手工饰品;它们为一些葬礼提供精美贵重的陪葬品(除了相信有来世外,这也暗示着社会地位,因为并不是所有的葬礼都这么豪华);从他们熟练的狩猎和捕鱼技术来看,它们的生活遗址地区有着高度的组织性。间断式的创新模式已一去不返了,取而代之的是不间断的完善。显而易见地,这些人就是我们人类。早先的旧石器后期的人与Neanderthal在所有方面差异都很显著。欧洲的一些Neanderthal似乎已经从到来的H.Sapiens那里学会了做事的新方法,但对于这两类人相互影响的性质我们并没有直接的线索。当然,根据Neanderthal的迅速消失以及H.Sapens随后产生的惊人记录,我们完全有理由推断相互作用对前者效果很不理想。当然,考古遗址上反复出现的模式仅是一个短期替代物,但还没有让人信服的生物学证据证实在欧洲人类有任何形式的融合。

大约6万年后,也就是在与旧石器后期类似的工具开始出现的时候,在地中海东部沿岸和岛屿的人结束了共存。约在4万年前,生活在那里Neanderthal和它们欧洲同类一样,让位给有着丰富文化的H.sapiens。

欧洲人和地中海东部沿岸诸国和岛屿的人的差别的关键大概在于认知知识的不同——假定他们的象征性思维是一致的。随着现代骨骼结构的出现,事情继续变得像模像样了。随后;由干人类完全扶得了现代行为模式,所以他们变得完全不能容忍来自他们近属的竞争——显然不是来自他们最亲近的人的竞争。

为了理解这个敏锐变化是如何产生的,我们必须回忆进化过程的某些事件。首先在,这种情形在,所有的技术革新都必须先存在的人种——看看在别的地方也能这样做吗?第二,许多新奇的事物在一定场合下是作为新奇特征出现的,往往在之前(常是很久之前)它已用于其他的场合。例如,住人类活动记载告诉我们一些理由让我们相信人类拥有个特有的发音系统能让我们清晰发音讲话之前,人类已具有这个现代的发音系统成千上万年。最后,我们必须记住这个现象,那就是在一个偶然的场合怎样会发生完全不曾料到的事。这最典型的例子就是水,它的性质是不能靠单独存在的氧原子和氢原子来预测的。

如果我们把这些小的观察综合起来,我们就会发现尽管获得象征性思维成果意义深远,但它怎样发生的过程也毫不例外地有意义。现在我们虽然不知道人脑如何把大量的电能和化学能转换成我们所感受剑的意识,但我们确实知道,我们的世界已从从前的具象征思维混乱状态过渡到了象征思维状念。唯一看起来有道理的可能性就是随着具有现代结构人的到来。这种差异能是由一些主要变革在后来才发现,而并未反映在已变为化的骨骼上所造成的结果。但这似乎又不可能,因为它迫使整个古代社会——在极短的时间内大规模地变换人种,而没有留下任何证据。

现代人的能力可能生来就是或接近人类本身的能力,但他的这种能力没有被开发出来直到受到某种文化刺激而触发。如果充分有利的话,这种行为的新奇变化就可以在那些已有能力获得文化的人们通过文化接触迅速地传播开来,那么就没有必要进行人种的取代了。

要确定这种行为变革会成为什么是不可能的,最好的赌注就是语言的发明。语言不仅仅是我们互相表达思想的经历媒介,而且它是思维过程本身的基础。它涉及把物体分类、命名,外部世界和内部世界的知觉和对最终的精神象征进行联想。实际上,我们不可能脱离语言而凭空想象(就像我们所熟知的)。语言是我们创造力的源泉,是形成精神象征的一种能力,因为只有当我们产生出那些象征性符号我们才能把它们重新合并起来问诸如“如果会……”之类的问题。

尽管语言学家作了多种推测,但我们是不清楚语言如何在H.sapiens的一个局部种群中出现的。我们知道.任何一个由象征性技巧武装的人——虽然不是完全理性的;都会是一个可怕的竞争对手,这就是被发现在生命的世界上消失的种类(包括Neandertha1)所付的代价。

请 登录 发表评论