数亿年以前冰覆盖了地球,复杂动物在继之而来的温室热浪中进化我们人类的祖先真是度日艰难。带剑齿的猫科动物和毛茸茸的猛犸象已日渐成为威胁,而严酷的气候却是一个历时漫长的挑战。在过去的数百万年里,他们面对的是一个接一个的冰川期。在2万年前最后一个冰川期的极盛时,超过两公里厚的冰川覆盖了北美和欧洲的许多地区,冰川夹带着寒冷一直南延至现今的纽约市那样远的地方。

这种极端恶劣的气候变化看似惊人,但与大约6亿年前某些最初的生命形式所遭受的突发性灾变相比,它就黯然失色了。在人们称之为新元古代的时期,也即恰好在可识别的动物生命出现之前,冰川是如此肆虐,以至于热带地区都冻住了。

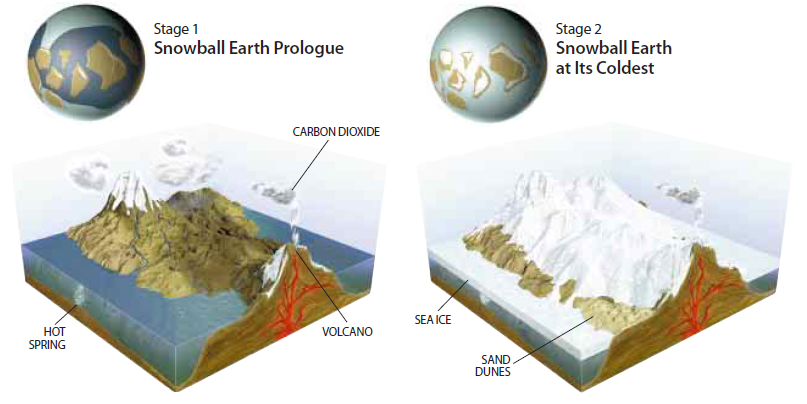

想象一下地球像一个宇宙雪球一般在太空中横冲直撞的情景吧,这种状况持续了1千万年,或许更长的时间。从炽热地核中逸出的热使得洋底没有被冻住,但在零下50摄氏度的低温中冰足有一公里厚。除了极少一部分地球的原始生命之外,所有生命都冻死了。把嘎吱嘎吱移动着的冰川和海洋冰块除开不算,唯一活动的东西就是几座火山,火山活动使得火山那炽热的山顶露出了寒冷的表面。尽管似乎地球永不会从它的冷冻状态中苏醒过来,然而活动的火山却缓慢地制造出一种帮助地球逃出冰冻地狱的物质:二氧化碳。

由于严寒阻止了在常态下消耗二氧化碳的化学循环的发生,二氧化碳的积累量逐渐达到了有史以来的最高水平。二氧化碳的吸热能力——它是一种温室气体——使地球变暖,冰开始融化。解冻仅用了几百年,但同时新问题出现了:讨厌的温室效应。任何活过冰川时期的生物必须忍受热的煎熬。

也许听起来让人难以置信,我们发现的明显证据表明,惊人的气候逆转:地球上最极端的气候变化——在7亿5千万年前到5亿8千万年前之间出现了四次之多。长期以来科学家们从未假想过地球的气候曾如此恶劣,更能为人广泛接受的观点是像这样密集的气候变化发生在其它行星上,例如金星(见本刊1999年第6期Mark A.Bullock和David H.Grinspoon所撰“金星的全球气候变化”一文)。上世纪60年代初开始意外发现了有关地球以往的严酷气候的线索,但在过去8年间我们及同事已经找到了新的证据,它们有助于我们编织出一个能吸引地质学家、生物学家、气候学家等的脉络更为清晰的故事。

古岩石厚层中保存有新元古代气候的仅有线索。几十年来,许多这类线索普遍都有矛盾。第一个矛盾是冰川残留物出现在靠近热带海平面的地方。而今天赤道附近的冰川只在高于海平面5000米或者更高的地方出现,最末一个冰川时代的冰川最低也不会低于4000米。冰川残留物中混有非同寻常的富铁岩沉积物。本来只有当新元古代的海洋和大气几乎不含氧或是根本没有氧的情况下才能形成这些沉积物,然而到那时为止大气已经演变为几乎与目前相同的气体混合物。更令人不解的是,现在已经知道形成于热水中的岩石在冰川刚消失之后就已经累积。如果地球曾经寒冷得足以全部结冰,那么它又是如何再度热起来的呢?另外,岩石中碳同位素的痕迹暗示着生物生产力的持续下降,是什么原因造成生命的大量消失呢?

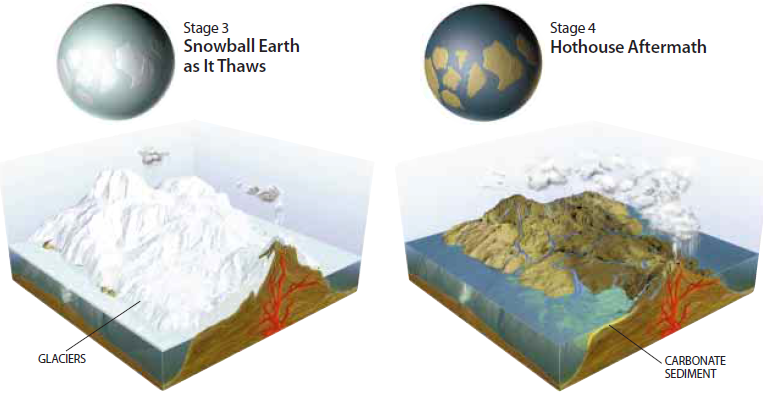

当我们把冰川残迹看作“雪球地球”故事中的关键之处时,这些长期存在的谜突然间每一个都有了意义。自从一年半以前我们在《科学》(Science)杂志上首次引入了此观点以来,科学界对它持谨慎的支持态度。如果我们证明该理论是正确的,“雪球地球”故事的意义就不仅仅是对新元古代气候之谜作出解释,并对长期持有的关于全球变化限度的假想提出挑战。这些最后的冰川作用恰好发生在多细胞生命的迅速多样化之前,并以发生在5亿7千5百万年到5亿2千5百万年前之间的所谓寒武纪爆发告终。颇具讽刺意味的是,雪球地球上的长期隔离和极端环境最有可能促使基因改变,并有助于解释进化的突然爆发。

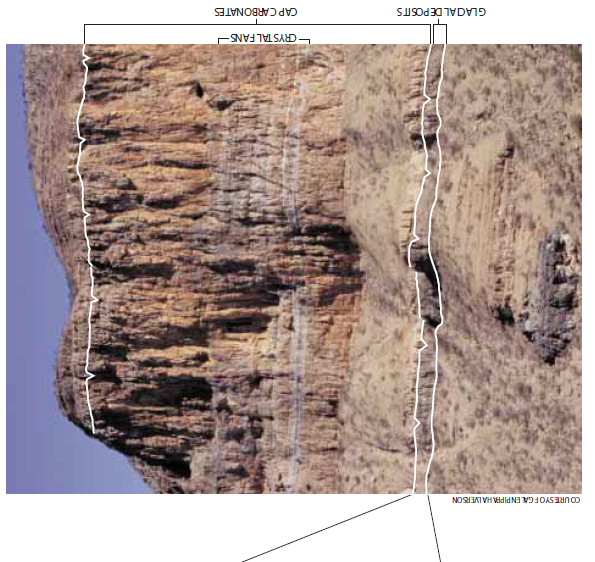

为了搜寻足以证明这些气候变化的可靠证据,我们走遍了全世界。尽管目前我们在研究澳大利亚、中国、美国西部和北极斯瓦尔巴群岛的新元古代岩石,但l992年我们开始探查时是,沿着纳米比亚Skeleton海岸线的嶙峋峭壁进行的。在新元古代时期,非洲西南的这一地区是位于低南纬的一个逐渐下沉的巨大大陆架的一部分。

在那里我们看到了岩石里的冰川遗迹,它们由肮脏的沉积物和冰融化之后的残留物形成。主要由碳酸镁和碳酸钙矿物质组成的岩石恰好位于冰川残留物的上方,并且含有能证明继冰川之后的酷热的化学证据。经过数亿年的埋藏,这些岩石现在暴露于我们面前,讲述着科学家在35年以前就最先开始拼凑的故事。

剑桥大学的W.Brian Harland在1964年指出,冰川沉积物实际上点缀于遍布每块大陆的露出地面的新元古代岩层之间。到上世纪60年代初科学家们已经开始接受板块构造学的思想,该学说描述了地球那薄薄的、满布岩石的地表如何碎裂成巨大的移动的碎片,它们在其下方的由更炽热岩石形成的翻腾岩层上运动。根据冰川岩石中微小矿物质颗粒的磁性取向,Harland推想在新元古代大陆板块就已经聚集在赤道附近了。在岩石变硬之前,这些颗粒与磁场方向对齐,由于它们的位置靠近赤道,因此其磁倾角仅仅略微偏离水平方向。(如果它们成形于两极附近,其磁性取向就几乎是垂直的。)

Harland认识到冰川必定覆盖了热带地区,由此他成为第一位猜想地球曾经历过漫长的新元古代冰川期的地质学家(参看科学美国人原刊1964年第8期的“The GreatInfra—Cambrian Glaciatio”一文,作者W.B.Harland和M.J.S.Rudwiok)。虽然一些和Harland同代的人怀疑磁性数据的可靠性,但是后来其他科学家证明Harland的猜想是正确的。但没人能够解释冰川是怎样经受住热带的炎热的。

正当Harland宣布他有关新元古代冰川的观点时,物理学家们正在开发地球气候的第一个数学模型。列宁格勒地球物理学观测台的Mikhail Budyko找到一种方法可以解释热带地区的冰川现象,即运用描述太阳辐射与地球表面及大气间相互作用以控制气候的方式的方程。某些地表反射的太阳入射能量比其它地表射得的更多,这个可量化的特征被称作反射率。白雪反射的日光能量最多,它具有高反射率,颜色较暗的海水具有低反射率,而陆地表面的反射率值居于两者之间,依据植被的类型和分布而定。

地球反射的辐射越多,湿度就越低。由于雪和冰的高反射率使大气冷却,因而巩固了它们自身的存在。Budyko知道,这种称作冰反射率反馈的现象有助于现代的极地冰岩生长。但是他的气候模拟实验也表明这种反馈可能失去控制。当冰在低于赤道以北或赤道以南大约30度的纬度处形成时,地球的反射率便开始以更快的速度增大,因为直射的阳光在每个纬度照射的冰表面区域更大。在他的模拟实验中,反馈变得如此强烈以致于表面湿度骤然下降,整个地球都冻僵了。

被严寒冻僵和被炎热煎熬

对羽翼未丰的气候模型科学的兴趣,然而即使是Budyko都不相信地球确实可能经历过一个失控的冷冻期。几乎每个人都猜想这样一场气候突变可能消灭所有的生命,但是已有长达10亿年历史的岩石中的原始海藻的痕迹与现代生命形式非常类似,暗示着生命的延续。而且,一旦地球进人深度冰冻期,其结构表面的高反射率就会促使表面温度变得很低,以致于看来没有什么方法能逃脱被冰冻的噩运。Budyko和其他科学家推理说,只要这样的冰川作用发生,冰冻状态就将是永久性的。

上个世纪70年代末,随着人们发现有非凡的生物群落生存在曾被认为环境恶劣得无法滋养生命的地方,上述异议的第一条开始瓦解。海底温泉比阳光更有利于依靠化学物质繁盛的微生物生存,而维持温泉的火山活动在雪球地球时期一直没有减弱。对于像今天生活在极为寒冷干燥的南极洲东部山谷的嗜冷生物之类来说,生存的前景似乎更加乐观。蓝细菌和某种海藻占据了诸如雪、疏松岩石和封闭在漂浮冰块里的灰尘颗粒表面等栖息地。

解决第二个问题的秘决——扭转失控的冷冻状态。一是二氧化碳,在与一个人的一生一样短的时期内,大气中二氧化碳的量可以随着植物消耗二氧化碳进行光合作用和动物在呼吸时呼出二氧化碳而发生改变。并且,自从18世纪末工业革命开始以来,诸如燃烧矿物燃料之类的人类活动迅速把二氧化碳排放到空气中。但是,在地球的生存期内,这些二氧化碳源与地质过程相比就显得无关紧要了。

二氧化碳是火山排出的几种气体之一。正常情况这种无尽的碳排放被硅酸盐岩石的腐蚀所抵消:岩石的化学分解把二氧化碳转化为碳酸氢盐,然后被冲洗进入海洋。碳酸氢盐与钙离子和镁离子结合产生碳酸盐沉淀物,其中储存了大量的碳(见本刊1989年第7期R.A.Berner和A. C. Lasaga撰写的“模拟碳的地球化学循环”一文)。

1992年,加州理工学院的一位地球生物学家Joseph L. Kirschvink指出,在全球冰川时期(他称之为雪球地球事件),漂浮的构造板块将继续产生火山,排放二氧化碳到大气中。同时,腐蚀岩石和埋藏碳所需要的液体水冻成了冰。二氧化碳无处可去,就不可避免地聚起来,最终达到很高的浓度——Kirschvink推测,其浓度高得足以加热地球,从而使之解冻。

Kirschvink最初宣扬新元古代深度冰冻的观点部分是因为人们发现神秘的铁沉积物与冰川残渣混合在一起。人们还发现这些稀少的沉积物产生于地球历史上比新元古代早得多的时期,那时海洋(和大气)包含的氧极少,铁很容易溶解。(在氧气存在的情况下,铁几乎不溶解。)Kirschvink推断说,数百万年来冰的覆盖使海洋中没有氧,因而从海底温泉中排出的已溶解的铁能够在水里积聚。一旦二氧化碳引起的温室效应开始融化冰块,氧就再次和海水混合,迫使铁与曾被海洋冰块和冰川搬运的残渣一道形成沉淀析出。

脑海里有了温室效应过程的大致轮廓之后,气候建模者——劳伦斯利弗莫尔国家实验室的Kemaeth Caldeira和宾夕法尼亚大学的James F. Kasting于1992年估计,解除失控冰冻状态所需要的二氧化碳大约是目前二氧化碳浓度的350倍左右。假定新元古代火山喷出二氧化碳的速率和今天的相同,地球将保持冰冻状态达数千万年之后,才有足够的二氧化碳开始融化海洋冰块。雪球地球将不仅是最严峻的冰川时期,而且是最长的时期。

碳酸盐的踪迹

Kirschvink没有意识到两类正在出现的证据,它们将有力地支持他的雪球地球假说。第一个证据是几乎每个地方的新元古代冰川沉积物上覆盖有碳酸盐岩石。这种碳酸盐岩石通常形成于温暖的浅海,比如巴哈马浅滩(现在是大西洋所在地)。如果冰和热水产生的时间相隔数百万年,没人会觉得奇怪。但是从冰川沉积物到“帽状”碳酸盐的过渡期很突然,缺乏证据证明在冰川最后解冻时和碳形成时之间有漫长的时日。地质学家难于解释从冰川到热带气候这样一个突然性变化。

仔细考虑我们在纳米比亚实地观察取得的资料,我们认识到这个变化并不矛盾。厚厚的一层层的碳酸盐岩石是在只有雪球地球的过渡期才有的极端温室条件下产生的可预期结果。如果地球全部冻结,就需要超高二氧化碳含量的大气来升高温度以达到赤道处的融点。一旦融化过程开始,低反射率的海水就取代了高反射率的冰,失控的冰冻状态开始转变(见框内文章“雪球地球的演变及随后的温室效应”一文)。根据芝加哥大学的气候建模者Raymond T.Pierrehumbert去年夏天所作的计算,具温室效应的大气有助于把表面温度提高到差不多50摄氏度。

假想的蒸发作用同样有助于变暖大气,因为水蒸气是一种效率很高的温室气体,大气对水分的蓄积将促进水的循环。暴雨把一些二氧化碳以碳酸的形式冲洗出空气,而碳酸又迅速腐蚀冰川消失时遗留下来的裸露岩石碎片。化学腐蚀产物很快在海水里堆积,导致碳酸盐沉积物沉淀,并迅速积聚在海底,最终形成岩石,纳米比亚保留的帽状碳酸盐结构表明它们积聚的速度非常之快,可能只要几千年。例如,霰石矿晶体——一人高的聚积物——只能从碳酸钙高度饱和的海水中沉淀出来。

帽状碳酸盐包含着支持Kirschrink雪球地球学说的第二个证据。它们含有的两种碳同位素——普通的碳12和微量的碳13(碳13的原子核中多一个中子)——的比率具有不同寻常的规律在全世界的帽状碳酸盐里都可以观察到与之相同的规律,然而没人想到用雪球地球的概念来解释。与现在马里兰大学的同位素地球化学家AlanJay Kaufman及哈佛大学研究生Galen Pippa Halverson一道,我们业已发现纳米比亚北部数百公里的裸露岩石的同位素变化都是一致的。

从火山移入海洋的二氧化碳中约有1%是碳13,其余的是碳12。如果形成碳酸盐岩石是将碳移出海洋的唯一过程,那么岩石中碳13的量就将与火山喷出的碳13的量相同。然而生长于海水中的海藻和细菌的软组织也要利用周围海水的碳,它们的光合作用组织喜好碳12而不是碳13。因此在一片布满生命的海洋里(正如我们今天拥有的海洋)所留下来构筑碳酸岩石的碳其碳13和碳12的比值要高于刚从火山中喷出的碳13和碳12的比值。

纳米比亚的新元古代岩石里的碳同位素记录了不同的情况。恰好在冰川沉积之前,碳13的量骤然下降到与火山源相同的水平,我们认为这种下降记录了当处于高纬度的海洋被冰包裹,地球处在失控冰冻状态的边缘之时生物生产力的降低。一旦海洋完全冻结,生物生产能力将基本停止,然而由于碳酸钙不能在冰封的海洋里形成,因此没有记录这个中断时期的碳存在。碳13的持续下降贯穿于冰川沉积物上的帽形碳酸盐之中,然后在其上几百米处又逐渐回弹到较高水平,这可能记录了温室时期末生命的复苏。

虽然在代表生物大规模灭绝的其它时期的碳酸盐岩石中也有碳同位素记录的突变,但却没有一次是如此大规模和历时漫长的。即使是6千5百万年以前灭绝恐龙的陨石碰撞也未曾带来生物活动的如此持久的衰退时期。

总之,雪球地球假说解释了有关新元古代时期地质记录的许多惊人发现;同冰川沉积物相联系的碳同位素变化、帽形碳酸盐的矛盾、有关在热带海平面长期存在的冰川的证据、以及相关的铁的沉积物。此假说的过人之处在于它同时给这些显著特征作出了解释,而这些特征以前从未得到过令人满意的独立的解释。并且,我们也相信此假说为动物生命的早期进化提供了线索。

生命的存活和恢复

上世纪60年代,与Brian Harland一起工作的Martin J.S.Rudwick设想:继庞大的新元古代冰川之后的气候复苏为不久后多细胞动物生命的大量繁衍扫清了道路。真核生物——具有被膜包围的核的细胞,所有植物和动物均由它转变而来的出现要早10亿多年,但是当第一次新元古代冰川袭来之时,已经进化的最复杂的有机体是纤维状海藻和单细胞原生动物。为什么这些原始生命体分化成几个动物门类花了那么长的时间——这些动物在寒武纪爆发期间的化石记录中突然出现一直是一个谜。

地球上的一系列冰冻到炎热的时期仿佛给生命的进化历程强加了一个环境过滤器,因此现存的所有真核生物都是由逃脱新元古代灾难的幸存都进化而来。真核生物灭绝的程度可以在普遍的“生命之树”中表示得很清楚。根据不同生命体组织的相似程度,系统发生树表明它们是怎样彼此进化而来的。现在生物学家通常以观察活着的生命体中核酸序列的方式画出系统树。

大多数系统树把真核生物的系统发生描绘成一根无分枝长茎很晚才发生分枝。早期分枝的缺乏可能意味着大多数真核生物谱系在地球雪球期间被“切断”了。活冰川期的生物也许在海底和冰表面附近的温泉处(在那里光合作用得以维持)避难。

在后来的可怕灾难中,昙花一现的温泉那极端多变的气温和化学物梯度对幸存者进行了预测。面对多变环境的压力,许多生命本的反应是大规模转换基因。严酷的环境促使短时间内大幅度的基因改变,因为能最快改变基因的生命体将有最多的机会获得有助于它们适应环境和增殖能力的特征。

数百万年以关,处于地球结冰表面上的地理上分隔很远的温泉群落积累了基因的多样性。当两个起源相同的群体彼此分离得足够远,且处于不同的条件下时,有可能基因突变到一定时候就会产生新物种。每次冰川现象后发生的群体重组使得不寻常且迅速变化的选择压力下的群体与生存冰川现象之前的群体相差悬殊。还种条件有利于新的生命形式的出观。

我们也已说明,如何由全球新元古代遗留的冰川沉积物和碳酸盐岩石推断出一个非凡气候时期——即从雪球地球时期到随后更短暂、但却同样恶劣的温室时期——的情况。然而,什么是造成这些灾难的主因?为什么在后来地球又摆脱了这些灾难?要考虑的第一个可能原因是新元古代太阳的热度大约要弱6%,这使得地球更易于进入全球冰冻状态。随后太阳成长而缓慢变热的过程可以解释为从那以后没有发生雪球地球现象。可是有确凿的地理证据表明在新元古代之前的10亿左右——那时太阳更冷——没有这样的冰川现象发生。

新元古代期间赤道附近大陆的不寻常位置也许可以更好地解释雪球事件的始末。当大陆板块像今天一样离极地更近时,大气中的二氧化碳保持足够高的浓度以维持地球的温暖。当全球气温下降得足以使冰川覆盖高纬度大陆时(正如在南极洲和格陵兰岛一样),“冰被”阻止了冰下岩石发生化学腐蚀作用。由于消耗碳的过程被抑制,因而大气中的二氧化碳稳定在足够高的水平,以防止“冰被”蔓延。另一方面,如果所有的大陆板块都集中在热带地区,即使在地球变得更冷并接近失控冰冻的临界值时,它们也不会结冰。二氧化碳“安全开关”将失灵,因为消耗碳的过程仍不受抑制。

我们也许永不会知道雪球地球的真正启动开关,即使在近来我们也只有简单的理论来解释气候变化的最终强制力量。但我们应该警惕的是地球发生极端变化的能力。在过去一百万年里,地球处于从动物最初出现以来最冷状态中,然而即使是2万年前冰川推进得最远的时候都远小于使地球陷入雪球状态所需的临界值。当然,在以后几百年里我们将更加关注当地球随着二氧化碳的排放而变暖时人类对气候的影响(见本刊2000年第3期Thomas R.Karl和Kevin E.Trenberth撰写的:“人类对气候的影响”一文)。可是在更遥远的未来会出现冰冻的世界吗?

我们离下一次的冰川期高峰还有8万年左右,因此我们获得答案的第一个机会也还遥不可及。很难说历经数百万年之后地球的气候走向是怎样。如果过去一百万年的发展趋势持续下去,如果极地大陆的安全开关失灵,我们可能会再度经历一次全球性的冰川劫难——那将不可避免地把生命引向某个新的方向。

请 登录 发表评论