两栖动物种群减少之谜

Andrew R. Blaustein,David B. Wake

世界上许多地区的蛙类、蟾蜍和蝾螈的数量正在减少,其原因包括本区生境被毁和全球臭氧层耗损等。

或许我们对蛙类和其它两栖动物的浓厚兴趣,是从童年时发现蝌蚪和观察它们的形态变化开始的。然而就今天的许多成年人而言,对两栖动物的兴趣则更多出自对另一种变化的觉察在世界上的许多地区;两栖动物的数量似乎在不断减少,某些类群甚至完全从本区生境消失了。这一损失作为一种全球性的现象最初是在1990年认识到的。它值得人类密切关注,这不仅是因为它损害着两栖动物的生存权,而且是因为蛙类及其亲族(主要是蟾蜍和蝾螈)可以用作衡量生态环境总体状况的标志。

两栖动物之所以可以起到衡量地球生态环境优劣的宝贵作用,有以下几个原因。首先,两栖动物同自然环境的许多组成因子有着密切的接触。例如,蛙类的幼体是在水中生活,但成为成蛙后,却至少有一部分时间是在陆地上生活。它们湿润、柔嫩的皮肤非常之薄,可供呼吸之用;它们无硬壳的卵同土壤、水和阳光保持着直接的接触。两栖动物的幼体是食草动物,而其成体则是食肉动物。由于两栖动物要吸取生态环境的许多成分,其健康状况也就反映了生态系统中许多分离的因素的综合影响。其次,由于两栖动物是以家庭为生活中心的,在整个一生中,它们的生活区域都很有限,所以它们能够准确地反映所在区域环境的优劣。蛙类及其亲族生活环境中发生的一切,同样在我们人类的生存环境中发生着,因而同样有可能影响着我们的生存。

最后,由于两栖动物种类繁多变化万千,因而某个个别的即为该种类所独有的特征,不能被视为两栖动物数量减少的原因。因此,我们可以肯定,环境因素才真正是两栖动物数量减少的主要原因。两栖动物的色彩、形态、行为和自然史均有所不同。它们的体型大小、繁殖能力以及种群密度等也有所不同。此外,从沙漠、草地到森林,从海平面到高山之巅,许多生态系统和生境中都可以找到它们的踪迹。尽管两栖动物的种类和数量要数热带地区最丰富,但它们在温带地区也很常见,甚至在高纬度地区,如美国的阿拉斯加和加拿大的北部,也可以找到它们。

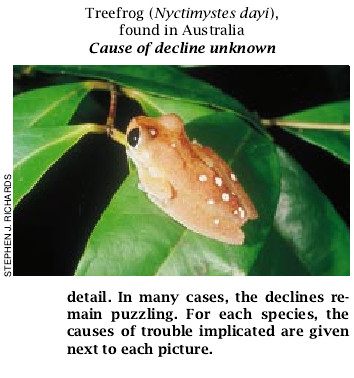

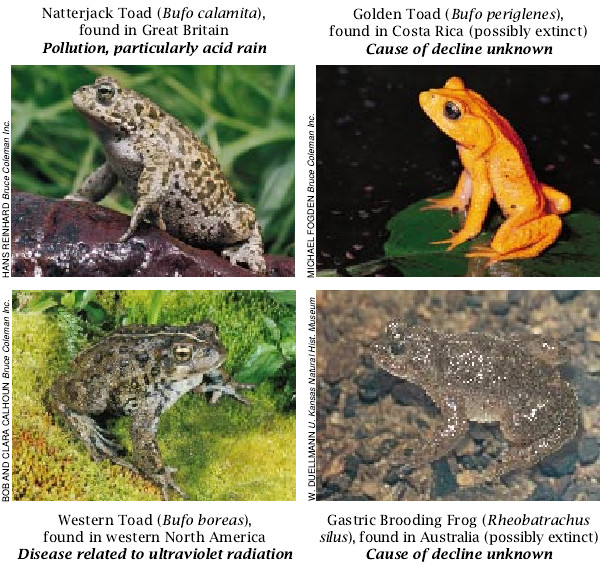

亿万年的历史巨变曾经使得包括恐龙在内的许多物种大规模灭绝,今天的两栖动物都是在历尽沧桑巨变之后才得以幸存下来的,然而,是哪些环境因素如今使得它们数量急剧减少呢?人们为此提出的解释几乎和处于危境中的两栖动物一样复杂纷纭,从本区生境被毁到种群规模自然波动,不一而足。

一些观点似乎确实能够解释许多两栖动物种群数量减少之谜。然而在另外一些情况下,两栖动物数量减少的原因并不明显。就这类情况而言,两栖动物数量减少可能是由局部环境甚至全球环境中一些难以捉摸的相互影响的因素引起的。去年春季完成的研究得出了令人惊异的发现——同温层臭氧的耗损很有可能危害着世界上某些地区的两栖动物物种。

1979年,笔者中的一位(Blaustein)开始和自己的学生一起,在俄勒冈州的喀斯喀特山脉地区开展研究工作。研究结果的明朗化开始使我们怀疑,臭氧层耗损可能在两栖动物数量减少上起了某种作用。最近的一些实验研究时常是在喀斯喀特山脉一些偏远原始的地区进行的,其海拔高度相当高,都在4千英尺以上。我们研究了几种两栖动物生活的各个方面,从受精卵即胚胎阶段经过蝌蚪阶段直到成体阶段都作了监测。尽管我们这个研究小组原先只是打算直接研究两柄动物的行为和生态,但这项研究还是揭示了一些出人意料的结果。

紫外线的作用

作为研究工作的一部分,本研究小组证明了两种两栖动物——喀斯喀特蛙(Rana cascadae)和西方蟾蜍(Bufo boreas)——的受精卵在大规模急剧减少。此外,在历时10年的研究过程中,本研究小组还发现,以上两种两栖动物的成体数量也在大量减少。研究人员据此推测,成蛙和成年蟾蜍的数量之所以急剧减少,可能是因为存活的受精卵数量太少。于是,研究人员开始探导受精卵受损的原因。

研究人员很快就排除了上述两栖动物产卵处的水存在化学问题的可能性。他们把这些两栖动物的卵带回实验室,并把产生的胚胎养在同一湖泊的水样中,而留在野外条件下的该湖泊中的其它受精卵则都夭折了。在实验室条件下,这些蛙胚胎和蟾蜍胚胎发育成长了,并且正常地孵化出来了。此外,对两栖动物的卵大量死亡的湖泊和池塘的水样分析结果表明,这些水并未受到明显的化学污染,也不存在酸性过重的问题。

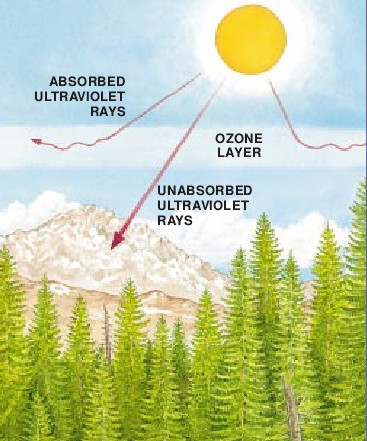

80年代末,两栖动物的卵大量死亡的另一个可能的原因暴露出来了。一些学科的科学家证明,能够阻挡大量紫外线射到地面的同温层的臭氧在明显地耗损。这些研究使Blaustein及其合作研究者推测,接触紫外线增多有可能解释他们所发现的两栖动物繁殖问题。此外,他们还认为,它有可能解释,许多已知数量下降的两栖动物为何都是在露天的时常是浅浅的水中产卵的山地栖居动物。由于这些动物的卵接蝕阳光的时间很长,因而它们接触透过臭氧层的紫外线的时间同样也很长。

研究人员推测,过多地接触紫外线,有可能影响喀斯喀特蛙和西方蟾蜍的繁殖,因为他们知道,有证据表明,紫外线能够损害植物和动物的寿命。特别是紫外光谱中段的紫外线-B(波长为280至320纳米),对活的生物的损害就更大了。例如,就人类而言,这种紫外线能够抑制免疫系统,引起白内障和皮肤癌。早在70年代中期,美国俄勒冈州立大学的罗伯特▪C. 沃里斯特(Robert C. Worrest)就已证明,紫外线-B有可能使实验室条件下的两栖动物胚胎发育不正常。

然而,以前几乎没有就紫外线对于自然条件下的两栖动物或其它动物的影响作过实验研究。因此,Blaustein及其同事决心确定,紫外线-B的增加是否对野外条件下两栖动物数量减少起了作用。参加本项研究的包括生态学家苏珊·C. 沃尔斯、分子遗传学家约翰·B. 海斯和彼得·D. 霍夫曼,以及研究生D. 格兰特·霍基特(D. Grant Hokit)和约瑟夫·M. 基塞克(Joseph M. Kieseeker),他们当时都在俄勒冈州立大学。

该小组的研究工作首先立足于紫外线对DNA的影响这一认识。当DNA吸收来自紫外线的能量时,将分子联为一体的键便会断裂,新的结构就会由此而形成。DNA的变化会破坏细胞的功能,甚至有可能导致细胞死亡。然而,许多生物在DNA被紫外线损伤之后,都有能力使之得到修复,作为修复过程的一部分,这些生物当中的一些(包括某些藻类、植物、鱼类、有袋动物和两栖动物)会激活所谓的光裂合酶,这种酶会清除有害的结构。

研究人员检测了不同的两栖动物的卵中所产生的光裂合酶的含量,发现不同物种中的光裂合酶含量均有所不同。最重要的是,他们发现,数量减少的物种,一般说来其卵中产生的光裂合酶的含量也低,因而几乎不具备防紫外线损伤的功能。

光裂合酶含量最高的物种——太平洋树蛙(Hyla regilla),其数量并未减少。太平洋树蛙卵中所含的光裂合酶,约为喀斯喀特蛙卵的3倍,为西方蟾蜍卵的6倍。因此,看来是因为喀斯喀特蛙胚胎和西方蟾蜍胚胎所产生的光裂合酶含量太少,所以它们无法用足量的光裂合酶来抵御所接触到的过量紫外线。防紫外线损伤功能的缺乏可能又导致了研究人员所发现的卵的大量死亡,并且可以解释为何美国的几个州打算把喀斯喀特蛙和西方蟾蜍列为该州的濒危物种。

研究人员发现缺乏防紫外线损伤功能和上述物种种群数量减少之间的伴随关系之后,下一步就必须找到紫外线照射量确实有问题的证据。研究小组采集了一些两栖动物刚产下的卵,其中包括喀斯喀特蛙、西方蟾蜍、太平洋树蛙和西北蝾螈(Ambystoma gracile)。西北蝾螈和其它3种两栖动物一样,其受精卵也是产在露天的浅水中。此外,西北蝾螈所产生的光裂合酶也极少。

暴露的受精卵未能孵出

研究人员将采回的卵放在隔离开的箱子的底部,箱子一共分为3组。在占1/3的第一组箱子的顶部,他们放上了一块透明塑料(聚酯)盖,它能挡住射向受精卵的紫外线-B。第二组箱子置于露天下,完全没有为受精卵遮挡紫外线。在剩下1/3的箱子上,他们放了一块透明的乙酸酯塑料盖,光线能够透过这种盖子。这种作法是为了起一种对照作用,以保证所获得的对加了盖子的箱子的观测结果不是单纯由盖子引起的。

研究人员把总共48只箱子随机放在湖泊和水塘周围几个不同的部位,每个部位都是各个物种通常产卵的地方。对蛙卵和蟾蜍卵的实验是在1993年春季进行的,实验地点是在俄勒冈州的喀斯喀特山脉地区海拔相当高的地方(高度在4千英尺以上)。而对西北蝾螈卵的研究则是1994年进行的,地点是俄勒冈州海岸山岭的丘陵地带(髙度为600英尺)。研究一直持续到所有的卵均已孵化或夭折后才结束,所花费的时间为1至2周,时间的长短不一是由于气候条件各不相同。

如果许多两栖动物的卵被毁确实是因力它们缺乏对过量紫外线的防损伤功能,那么,其产生的光裂合酶量较低的卵理应如预计的那样发育情况较差,而光裂合酶含量较髙的卵则理应发育情况较好。野外实验的结果引人注目。暴露在紫外线-B下的西北蝾螈的卵90%以上都死亡了;相比之下,挡住了入射紫外线的箱子中的卵,则仅有45%的死亡。暴露在紫外线下的西方蟾蜍和喀斯喀特蛙的卵,死亡率也高达45%以上,而放在能挡住紫外线的箱子中的卵,其死亡率则仅为10~20%。相反,放在所有3种实验箱子中的太平洋树蛙的卵,却几乎全都孵化成功了。

照此看来,野外条件下的两栖动物的卵显然是因为接触了过量的紫外线-B而夭折的,并且受精卵的减损很有可能导致了早些时候所观察到的两栖动物成体数量的减少。研究人员目前尚不知道西北蝾螈是否在消失,然而若是上述实验结果确实是西北蝾螈真实境况的反映,那就确有可能西北蝾螈也已濒临危境。

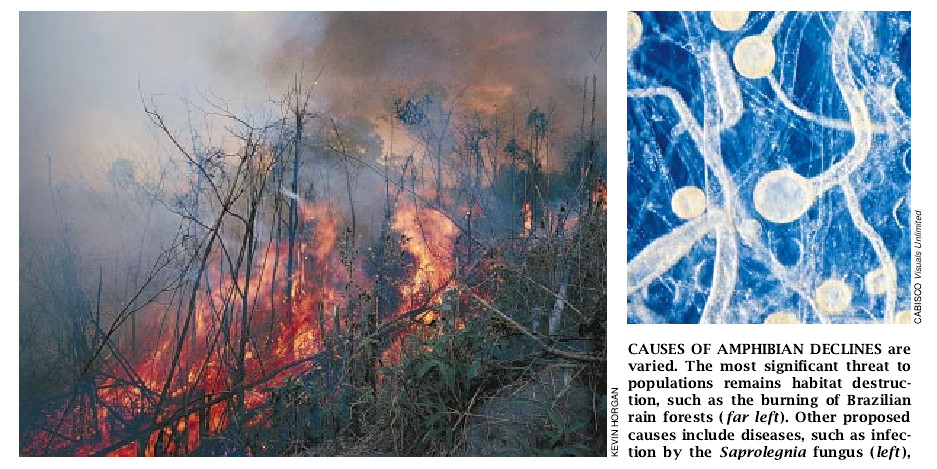

紫外线是靠什么机制导致两栖动物的卵和胚胎毁灭的呢?Blaustein及其同事进行的另一项研究可能已经揭示了部分的解释。研究结果表明,80年代末以来,俄勒冈州的两栖动物患水霉属真菌病的越来越多,而水霉属真菌在湖泊和水塘中必然可以找到。此外,据悉,水霉属真菌还感染了在孵卵场养殖的鱼类,尤其是鲑鱼和鳟鱼。或许是放养在湖泊中的感染了水霉属真菌的鱼类传染了这些水体中的两栖动物的卵。由于紫外线能够损害许多动物的免疫功能,因而看来有理由推测,过量的紫外线破坏了两柄动物胚胎抗水霉厲真菌感染的功能,这种功能的破坏使得相当数量的两栖动物卵被毁损。

除了损害两栖动物的受精卵之外,过量的紫外线可能还会使蛙类及其它两栖动物所摄食的水生昆也大量减少,从而使得两栖动物的数量大减。众所周知,过量的紫外线会杀死水生昆虫的幼虫以及水生藻类。

对于两栖动物的大量消失之谜,俄勒冈地区的研究工作已经提供了一个可能的重要线索。然而还有许多问题需要解答。要有多少受精卵孵化不成,才会使两栖动物种群的数虽开始减少?紫外线是否会损害集聚在浅水中的发育中的蝌蚪?紫外线是否会直接侵害在阳光下取暖的两栖动物成体?笔者眼下正在开始集中研究上述问题。

生境被毁带来的威胁

尽管紫外线的大量增加看来令人忧虑,但它可能并不是两栖动物数量减少的唯一重要原因。例如,在哥斯达黎加的蒙特韦尔德云雾林中以及澳大利亚的热带雨林中,两栖动物一般都是生活在林冠茂密的枝叶下,并且所产下的卵也是隐藏着的。尽管如此,许多两栖动物的数量也在减少。

从70年代起,笔者之一(Wake)一直在研究两栖动物数量减少的原因,当时一个问题的最初的线索开始显露了。这一问题确实很令人困惑,因为尽管强有力的证据表明,世界上不同地区的两栖动物数量在大量减少,但其他一些地区的两栖动物看来却是兴旺发达的。这一令人困惑的情况促使笔者和其他人仔细查找我们所发现的两栖动物数虽减少可能的原因。

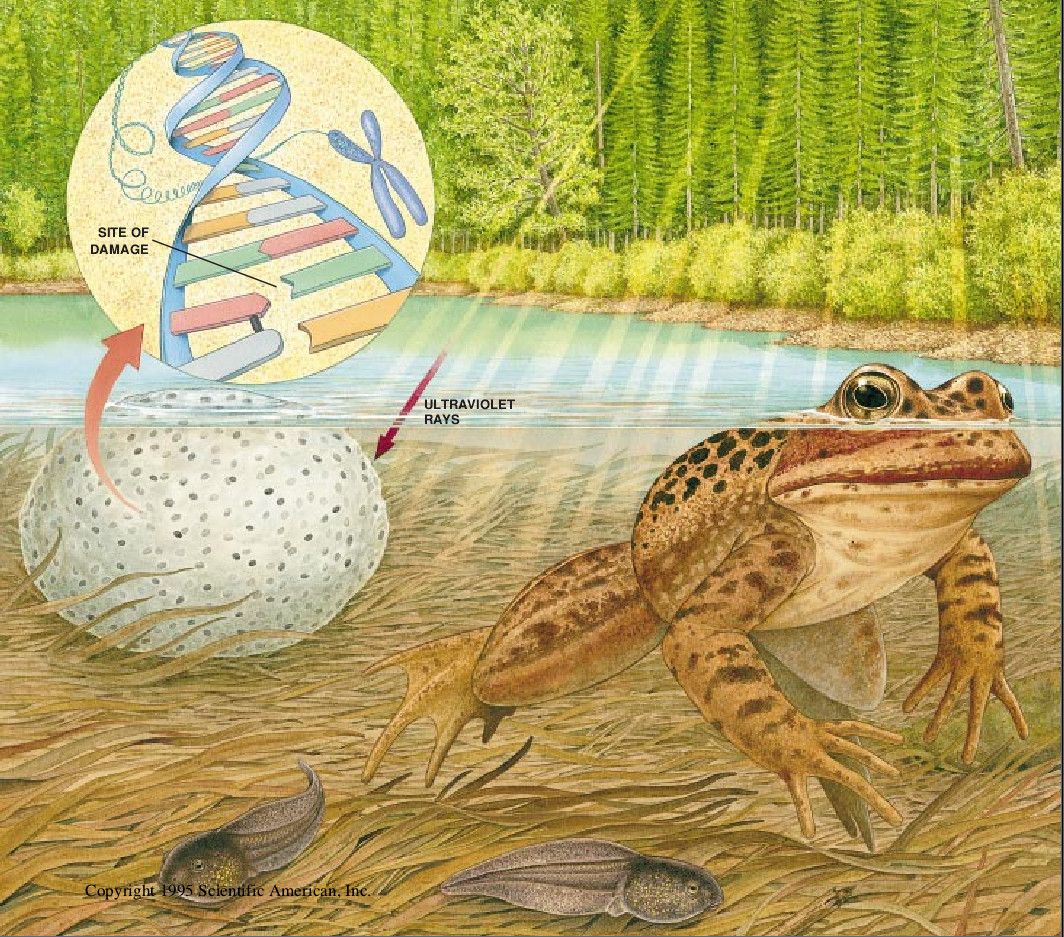

我们没在有找到适合于各种情况的唯一的解释,然而看来各种解释都具有一定程度的重要性。在这些因素中,或许生境被毁和被改变是致使两栖动物数量减少的重要原因。和其它动物一样,当森林被毁湿地被填筑时,两栖动物的生存也会受到威胁。事实上,人类的这类行动或许能够解释当今大多数濒危物种数量锐减的原因。

就上述现象中一个明显的例子而言,最近在北卡罗来纳州西部进行的一项研究表明,国有森林的砍光伐尽每年都要导致巨大数量的蝾螈死亡。尽管所涉及的绝大多数物种都有相当广阔的地域分布并且至今尚不存在灭绝的危险,但对于生活在热带美洲、非洲和亚洲的两柄动物而言,这种研究结果的含义是令人忧虑的。上述三大洲热带地区的许多两栖动物更容易受到威胁,因为它们分布的地域都很有限。

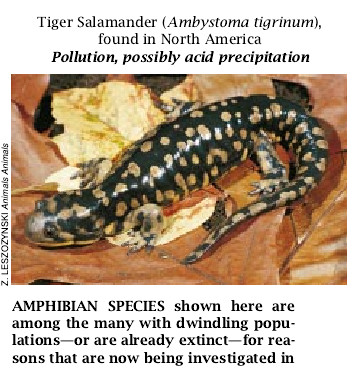

污染也是原因之一

尽管有关污染对两栖动物的影响的资料还很稀少,但污染物可能也对世界上某些地区两栖动物数量减少起了作用。有相当多的证据表明,酸雨、酸雪、杀菌剂、除草剂、杀虫剂和化工产品都可以损害两栖动物的繁殖和发育而危及它们的生存。某些合成的化合物也可以起到与天然生成的激素极为相似的化学作用。对鸟类,鱼类和爬行动物的研究表明,上述物质能够产生严重的影响,如减少梢子计数和改变雄性的外生殖器等。

疾病(可能与环境污染有关)看来也能危及某些两栖动物的生存。例如,本文前面已说过,喀斯喀特蛙和西方蟾蜍的受精卵易受水霉属真菌的感染,而这种对真菌病的易感染性則很可能因接触过量的紫外线而加剧。此外,已故的阿瑟·N. 布雷格在俄克拉何马大学任职时曾经指出,水霉属真菌能够毁灭整个蝌蚪种群,然而他的这一发现作为两栖动物的意外死因之一,大都被人们忽视了。

迄今为止,只有几项研究把疾病和两栖动物一个种群的灭绝联系在一起。然而,研究人员发现,嗜水气单胞菌可能导致了科罗拉多州几个西蟾蜍种群的消失。嗜水气单胞菌具有髙度的接触传染性,并且同美国其它几个州成蛙、成体蟾蜍和成体蝾螈的死亡也有牵连。

一些科学家把两栖动物数量明显减少归因于种群规模的自然波动。然而,一些长期性的研究表明,在过去20至30年内,两栖动物的数量大体上是在稳定地减少,这说明在某些两栖动物种群中,还有其它一些因素在对它们的数量减少起作用。

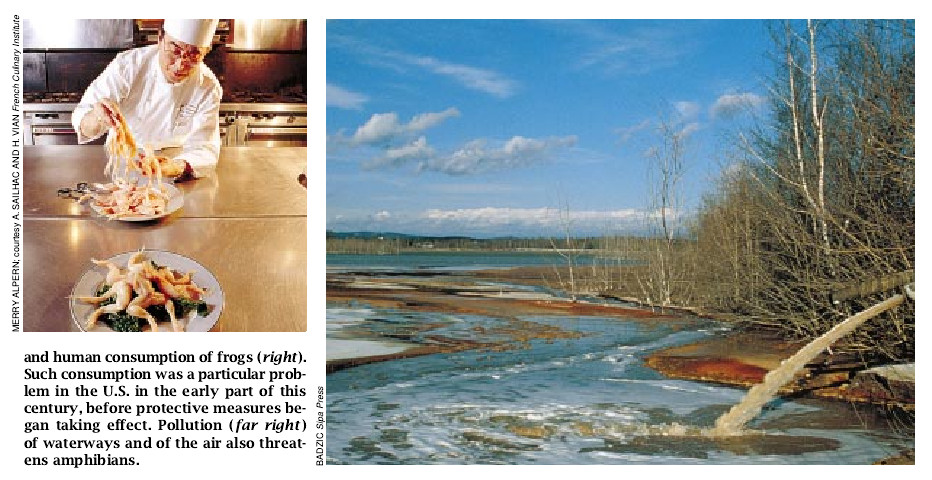

其他一些原因可以解释一些两栖动物数量减少的孤立实例。一些种群规模之所以在缩小,可能是因为人们把它们捉去供人类消费去了。例如,在法国,人类对蛙腿的消费需求是极大的,法国人一年要吃掉3千至4千吨蛙腿。而要提供1吨蛙腿,就要消耗约2万只蛙。而在本世纪开始之前,红腿蛙(R. aurora)为俄勒冈州和加利福尼亚州的一种食物源很有可能被捕捉过度了。

具有讽刺意味的是,扩增美国西部两栖动物种群的努力很可能给当地的土著两栖动物带来了更多的问题,并为两栖动物种群减小提供了又一个可能的原因——将非土著的两栖动物错误地引入该地区。

为了弥补本地红腿蛙数量的减少,俄勒冈州和加利福尼亚洲的居民将牛蛙(R. catesbeiana)引进了本地区。牛蛙非常贪吃,它们不是在新的生境与本地的两栖动物争抢食物,就是以后者为食。许多生物学家发现引进的牛蛙在当地发展得数量极大,而这些地方的土著蛙类却数量大减,因而他们最近提出,牛蛙是使当地土著蛙类数量减少的一个主要原因,并且至少有两项正在进行的研究把引进牛蛙和土著蛙类数量减少直接联系在一起。

同样,把鱼类引进某个生态系统也有可能损害那里原有的两栖动物。特别是在那些鱼种少、数量寡或完全没有鱼的地区。在加利福尼亚洲内华达山脉南部地区,引入溪流的鲑鱼和鳟鱼就和当地的山地黄腿蛙(R. muscosa)的死亡有牵连。这两种鱼吃掉了山地黄腿蛙的受精卵、蝌蚪甚至成体,给它们带来了直接的损害,而这些鱼类的引入还有一种影响更广、潜在意义更为深远的后果。

许多相互隔离的两栖动物种群都是靠没有或少有鱼类巡游的溪流取得相互联系的。这种联系之所以重要,是因为蛙类及其亲族极容易受到本区生境改变的损害,它们需要依靠不常出现的迁移到本区生境的同种两栖动物来帮助自己恢复规模缩小的种群。然而,新的鱼类进入本区生境会阻断两栖动物种群之间的个体迁移,从而阻碍濒危种群的恢复。

危险的后果

两栖动物的消失,其影响并不仅仅在于人类丧失了具有诱人的美学价值和行为举止的动物。两栖动物是许多生态群落必不可少的组成部分,它们可以直接有益于人类。在某些生态系统中,两栖动物是数量和种类上最为丰富的脊椎动物,因而两栖动物的缺乏会严重破坏该生态群落其余部分的正常运作。两栖动物成体要捕食多种不同的动物,其中包括蚊子、苍蝇、鱼类、鸟类,甚至还有小的哺乳动物。此外,两栖动物幼体也是水生昆虫、鱼类、哺乳动物和鸟类的食物源。因此,蛙类,蟾蜍和蝾螈的毁灭会影响食物链的其它环节。

从人类的角度来看,两栖动物乃是有待于充分开发的药物资源宝库。从两栖动物的皮肤中,人类已分离出数百种化学分泌物,而科学家们也才刚刚开始了解这些分泌物的极其宝贵的价值。这些由两栖动物皮肤分泌出的化合物中的一部分已被人类用作止痛剂、并被用于治疗从烧伤到心脏病发作等多种创伤。其它一些化合物则正在作抗菌特性和抗病毒特性方面的研究。随着两栖动物的消灭,许多疾病的潜在治疗剂也随之而消亡了。

同温层的臭氧耗损会损害发育中的两栖动物胚胎这一事实,揭示了导致物种消亡的多种因素的错综复杂性。尽管如此,生境恶化和生境被毁显然还是世界各地两栖动物消失的首要原因。若是生境只是缓慢地发生改变,就像过去3千年中西欧的情况那样,那么两栖动物就有可能通过自我调节适应人类引起的生境改变。然而,我们所讨论的许多生境改变,如入射紫外线和环境污染物的增多,来势实在是过于迅猛了,因而增代时间长的物种时常不能及时适应。

虽说科学家们如今已研究了相当多的两柄动物,但实际上未得到研究的比这还要多出许多。那些人类尚未认识的两栖动物中,有许多在发现时人们才只见过一次。得到描述的物种数置目前正以每年1〜2%的比率持续增加。如果实际情况确实像我们所认为的那样,许多两栖动物物种正处于濒危境地,那么,千变万化奇异多彩的两栖动物种群就正在人类刚开始研究它们之时,从我们这个星球上永远消失了。

【郑忆石/译赵裕卿/校】

请 登录 发表评论