亲属识别

David W. Pfennig,Paul W. Sherman

从海鞘到灵长类的许多生物都能识别其亲属。对亲属识别的情况和原由的了解已使人类对社会行为的演化有了新的认识。

亲属关系是所有社会所共有的一条基本的组织原则。人类利用多种复杂的手段来识别亲属,如利用姓氏和保留详细的家谱之类。除人类以外,在整个植物界和动物界,从野花到黄蜂,无论其社会复杂程度如何,心理复杂程度怎样,也存在亲属识别机制。如今,科学家们正在开始发现,对亲属识别的起源和机制的了解,能够使人类对一些不同的课题产生新的创见,如“生物如何选择配偶”、“生物如何学习”和“生物的免疫系统如何运作”之类。

科学界当今对亲属识别的兴趣可以追溯到两种理论。1964年,牛津大学的威廉·D.·汉密尔顿认识到,在生存竞争和遗传重显的过程中,进化并不分什么通过直系后代(如子女)传递的替换型基因(即所谓的“等位基因”)的拷贝和通过非后代亲属(如同胞)遗传的基因的拷贝。传统理论认为,自然选择有利于能产生最大数量后代的个体,而汉密尔顿则强调基因的作用。他认为,自然选择肯定有利于能帮助任何一个亲属的生物,因为对亲属的帮助能够提高它们的总的遗传重显率。

汉密尔顿把这种观念称为“包括适合度”,因为它既包含了通过后代传递的生物体的基因,又包含了生物体帮助在繁殖的亲属中扩增的这些基因的拷贝。“包括适合度”一说能够解释善待亲属(nepotism)现象的演进,尤其是那些非同寻常的善待亲属现象,在这一类情况下,某些物种(如蚂蚁、蜜蜂或裸瞎鼠)的一些成员根本没有后代,其生存的意义仅在于抚育其它亲属。

第二种理论。即所谓的“最适异系交配理论”(optimal outbreeding theory),是由剑桥大学的帕特里克·贝特森和纽约州立大学环境科学与林学院(锡拉丘兹)的威廉·M.·希尔兹在本世纪70年代初期提出的。他们所提出的这一假说利用了下述众所周知的事实——近亲交配如同胞之间的交配时常会使后代显现出一些有害特征。所有生物体都具有一些有害的等位基因,这类基因在正常情况下是不会表达的,近亲很可能带有与这类相同的罕见等位基因。在近亲交配的情况下,后代会从双亲那里继承这类有害的等位基因,从而造成这类基因在后代身上的有害表达。相反,与遗传上大不相同的个体交配,则也会因阻断了能产生有利特征的基因结合而带来有害影响。最适异系交配说能够解释为何许多生物体宁愿与亲缘关系既不过分近也不过分远的个体交配。

两种类型的亲属识别

最近的研究已经提出了另外一些对亲属识别发生的原因的见解。然而,产生亲属识别能力的进化上的原因却只是亲属识别的真相的一部分,对于这一点我们将在下文中进行探讨。现在我们先来讨论令人感兴趣的另一个问题——生物如何识别其亲属?一般说来,植物和动物运用两种机制来识别亲属。在某些情况下,某些外形特征即所谓的“表型”使生物体能够直接识别出其亲属。在另一些情况下,生物可以通过与时间或位置有关的一些线索而不是表型间接识别出其亲属。

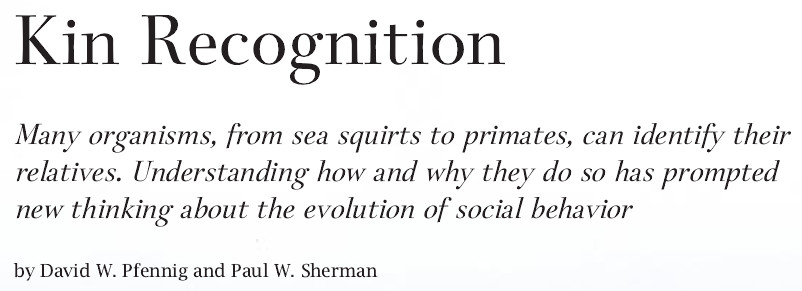

生物在识别亲属的实际过程中,时常是把直接识别法和间接识别法结合起来加以运用的。例如,以集群在沙坝上巢居的岸燕就是利用直接和间接两种线索来识别其雏鸟的。马里兰大学的约翰·L·胡格兰德(John L. Hoogland)和本文笔者之一(Sherman)发现,岸燕双亲要喂养在其巢穴中的任何雏鸟。这种行为表明,岸燕成鸟是通过记住自己挖出的巢穴的位置来间接识别其雏鸟的。还不会飞的岸燕雏鸟在从卵中孵出之后.通常要在它们诞生的巢穴里呆三个星期,因此,在这段时间里,岸燕双亲所喂养的,一般只是自己的幼雏。而在岸燕雏鸟学会飞行之后,不同窝的雏鸟就会发生严重的混杂,于是岸燕双亲就必须利用直接的线索来确保自己所喂养的仍然只是自己的雏鸟。华盛顿大学的迈克尔·D·比彻及其同事发现,岸燕雏鸟的年龄达到20天时,其鸣声就已经具有了显然不同的特征,正是这种特征使得岸燕双亲能够弄清哪些雏鸟是自己生的。

为了了解亲属识别是如何发生的,研究人员将亲属识别过程划分成了三个组成部分。首先,产生出一种识别信号。然后,另一个体感觉到这一信号。最后,感觉到这一信号的个体对该信号加以解释,并采取适当的行动。在间接识别的情况下,对于有关的植物或动物来说,这种信号是外来的;而在直接识别的情况下,这种信号则是由生物自身产生的。在亲属和非亲属时常混杂在一起的社会性动物群体中,特别有可能运用直接识别法。因此,科学家们对直接型亲属识别过程中所发生的多种因素间复杂的相互关系和作用很感兴趣。

直接型亲属识别的信号可以是任何一种有形的特征,这种特征同亲缘有着实实在在的相互联系。这类信号在各个物种间有很大的不同。视觉信号在动物(如灵长类)中很常见,其最突出的官能就是视觉。那些必须在黑暗中越过远距离吸引配偶的动物(如蛙类),则是利用听觉信号。对于许多动物来说,化学气味当然是重要的识别信号。

一般说来,化学信号能够准确地传达信息,同时产生起来也比其它信号(尤其是听觉信号)要省力。生物体要发出声音,就必须耗费数量可观的能量来压缩空气。相反,化学信号时常只由某种物质的一些分子构成,而这种物质是机体在日常活动中自然产生的。此外,机体本来就有一种探测和解译化学信号的系统——机体的免疫系统能够迅速地解译化学信号。据一些研究人员推侧,亲属识别所利用的生理机制,是在生物的进化过程中从免疫系统借用的。

识别信号的来源

亲属识别信号的差异不仅在于信号所要利用的感官,而且也在于信号的来源。亲属识别信号能够反映出特定的遗传性状,这类信号可能是从环境中获得的,也有可能是遗传和环境二者导致的结果。对某些被囊动物即海鞘(Botryllus schlosseri)的研究表明,这类海生动物利用遗传性状来识别亲属。被囊动物没有大脑,由此可以证明,亲属识别并不依赖于复杂的心理活动。

海鞘以浮游生物的幼体开始其生命历程,并最终定居在一块岩石上,开始无性增殖,从而形成一个连为一体的集群,集群内的海鞘在结构上和遗传上都是相同的。不时会有两个集群试图融合在一起,而大的生物体的生存能力毕竟比小的生物体要强,

因此同其它生物体结合在一起显然是有益的。加利福尼亚大学(戴维斯)的理查德·K·格罗斯伯格(Richard K. Grosberg)詹姆斯·F·奎因发现,海鞘幼体都在遗传上相同的海鞘附近定居,并与之融合在一起。若是一只海鞘试图同另一个没有亲缘关系的海鞘集群融合在一起,后者便会释放出有毒物质拒绝融合。

格罗斯伯格和奎因还确定了控制着这种识别反应的染色体的部位。他们发现,海鞘幼体总是在组织相容性复合体上带有相同等位基因的其它海鞘附近定居。该染色体的这一部位编码作为免疫系统的一部分并能使生物体区别自我和非自我的化学物质。两位研究人员还发现,在面对实验室条件下培育出来的在组织相容性复合体上带有相同等位基因的非亲属和带有不同等位基因的亲属时,海鞘宁愿靠近前者而不是后者定居。

实际上,把非亲属误认为亲属的概率是很小的。出于尚未完全弄清楚的原因,在同一个物种中,发现于组织相容性复合体的基因的类型有很大不同,因而若是两个生物体在组织相容性复合体上的等位基因是相同的:那么它们就一定是从同一个晚近的祖先获得这一基因的。因此,当一只海鞘试图将其组织同另一只海鞘融合时,免疫系统就能根据组织相容性复合体的遗传构成判明逼近的组织究竟是异种的还是相同的,换句话说,是亲属还是非亲属。

家鼠(Mus musculus)也要依靠组织相容性复合体来识别亲属。由于组织相容性复合体的基因要影响体味,家鼠便可以根据体味特征来识别亲属。正如同海鞘的情况一样,发现于组织相容性复合体的家鼠基因也有很大的不同,然而家庭成员的等位基因却往往是相同的。因此,体味相同的家鼠通常都是有亲缘关系的。内布拉斯加大学的C·乔·曼宁(C. Jo Manning)和佛罗里达大学的韦恩·D·波茨及爱德华·K·威克兰发现,雌家鼠往往与体味不同于自己的熊鼠交配,这样做显然是要避免近亲繁殖。然而,雌家鼠却与体味相同的雌家鼠(如其姐妹)同巢共居,这有助于确保自己的侄女、甥女、侄子、外甥以及自已的儿女的存活。

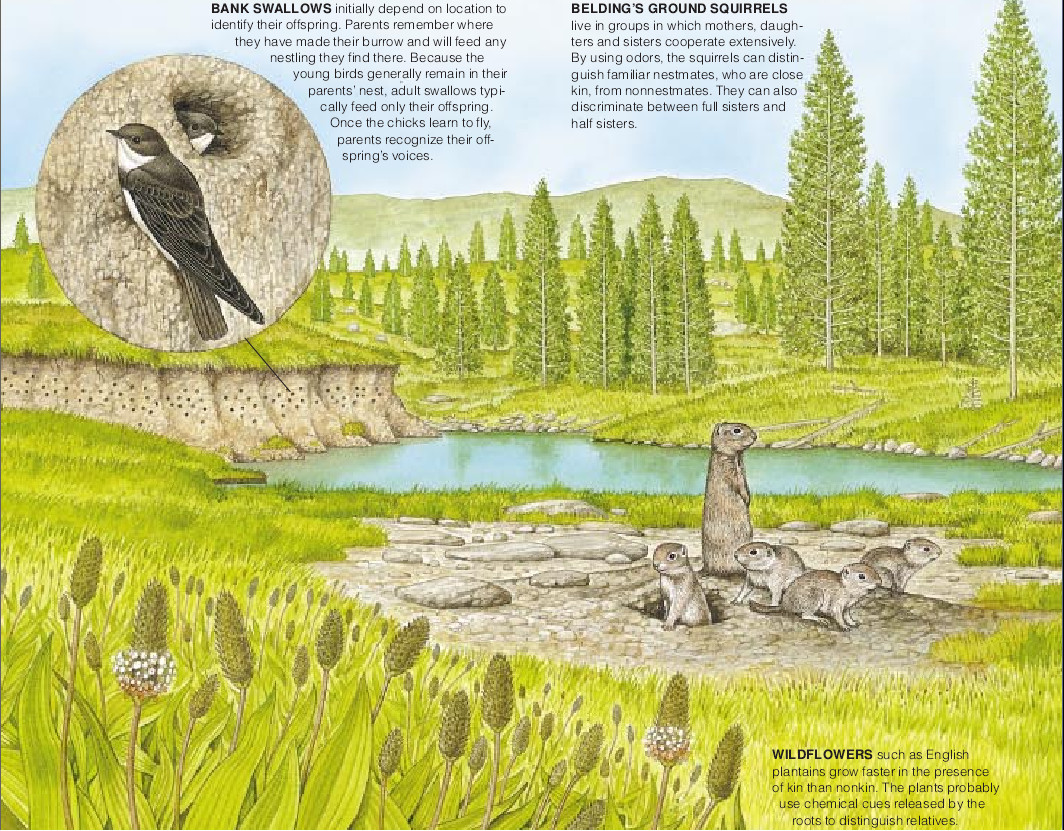

纸蜂的味道

与海鞘和家鼠不同,其它一些生物是利用来自所处环境的信号来识别亲属的。本文笔者之一(Pfennig)研究过某些纸蜂(Polistes fuscatus)的这类信号。这类常见的园地昆虫所筑造的开放的蜂巢是由像纸一样薄的植物纤维构成的。居住在同一蜂巢内的一群纸蜂一般都是由一只蜂王和其作为工蜂的众多女儿组成的。

对于纸蜂来说,亲属识别是至关紧要的,因为时常有带着不同动机的其它纸蜂闯入蜂巢。在一些情况下,闯入者是无巢可归的亲属,这些亲属原有的蜂巢已被诸如鸟类之类的捕食者摧毁了。在另外一些情况下,闯入的纸蜂是来偷盗蜂卵以喂养自己那生气勃勃的蜂群中的幼虫的。在允许闯入者进入蜂巢之前,纸蜂必须弄清楚闯入者究竟是将能成为助手的无巢可归的亲属,还是给蜂巢带来威胁的和自己没有亲缘关系的其它纸蜂。

纸蜂是利用化学气味来直接识别亲属的。本文笔者之一Pfennig、奥克兰大学的乔治·J·甘鲍(George J. Gamboa)以及康奈尔大学的赫德森·K·里夫和珍妮特·谢尔曼·里夫(Janet Shellman Reeve)发现,每只纸蜂都从其蜂巢吸收了一种该蜂巢的所有成员所独有的气味。这种作为识别信号的气味

在纸蜂的上表皮硬化之前,就已经固着在其上表皮之中了。佐治亚大学的卡尔·E·埃斯皮利(Karl E. Espelie)及其同事发现,这种气味来源于有气味的烃类。这类化合物既来自构成蜂巢纸质壁的植物纤维,又来自筑造蜂巢的纸蜂的分泌物。由于各个蜂群在筑造蜂巢的过程中所采用的植物的混合都是独特的,纸蜂家庭成员时常更有可能具有从环境获得的这种相同的信号,而不是来自遗传的相同信号。在构建蜂巢的过程中,这种植物材料的独特混合以及在有性繁殖过程中发生的基因重组,使得遗传上相同的家庭成员不会是完全相同的。

然而,来自遗传的信号和来自环境的信号都有可能产生错误。在亲属识别的过程中,只依靠来自环境的信号有可能导致错误接纳,在这种情况下,生物体会错误地帮助生活在相同环境中的非亲属。这类骗得帮助的非亲属于是就有可能在不予报答的条件下得到误予的善待的好处,并在该生物群体中占据优势。而在亲属识别的过程中,只依靠来自遗传的信号也有可能使生物体错误接纳携带仅仅编码识别特征的“变节等位基因”(outlaw alleles)的非亲属。此外,变节等位基因将在整个生物群体中扩散。最后,在亲属识别过程中只依靠来自遗传的信号会增加犯排斥错误的危险,在这种情况下,碰巧未带有识别特征的亲属便会错误地被当作非亲属对待。.

这几种类型的错误有没有可能发生,取决于所涉及的生物的遗传构成及其环境。诸如海鞘和家鼠一类生物利用在整个物种中变化无常而在家庭中却相对稳定的染色体的一些区域极力减少两个非亲属具备相同的遗传特征的机会。对于那些生存在一个相当稳定的化学环境(如生存着几个海鞘集群的岩石)的生物来说,这类遗传信号极其有效。而对于那些生存在较多变化的环境的生物(如纸蜂)来说,来自环境的信号则能为亲属识别提供更为准确的线索。

亲属识别信号的学习与反应

在一种识别信号产生之后,其它生物如何利用它来判定它们之间有无亲缘关系呢?据我们所知,生物体总是在学习这些信号,甚至免疫系统也必须学会识别自我。事实上,若是没有学会如何识别自我,免疫系统就会对机体自身的各个组织发起攻击。

生物体都要学习了解来自自身、其亲属或其环境的信号。生物体会形成一种由这些信号构成的样板,这种样板与据认为涉及鸟鸣学习的那种样板很相似。就大多数生物而言,学习过程都是在生命的初期发生的,那时幼小的生物体有更大的可能同自己的亲属生活在一起。关于生活中的同伴的记忆能够历久不褪,这使得生物体在整个一生中都能够把自己记忆中的形象同另一个生物体的有形特征进行比较。此外,许多生物都能随时更新其样板,使自己能够在亲属的有形特征随着年龄或其它条件的变化而发生变化的情况下识别出它们。

为了说明学习在亲属识别上所起的作用,让我们来看看蜂巢对于纸蜂所产生的作用。在实验室完成的实验条件下,被从蜂集和同巢伙伴身边取走的纸蜂后来竟把非亲属和亲属都认成了亲属。只同原来的蜂巢隔离但并没有同同巢伙伴隔离的纸蜂仍然把所有纸蜂都当成了亲属。此外,同并非属于自己的蜂巢接触的纸蜂也学会把该蜂巢的纸蜂当作自已的亲属来对待。只有在有自己的蜂巢存在的情况下,纸蜂才能学到能使自己分辨出亲属和非亲属的化学信号。

和纸蜂不同的是,蜜蜂(Apis mellifera)既能从其同巢伙伴又能从自身学到识别信号。蜜蜂同纸蜂的这一差别的一个原因可能在于蜂王的交配模式。蜜蜂的蜂房中的工蜂时常是由10多只雄蜂繁殖出来的,而纸蜂的工蜂则基本上是由一只雄蜂繁殖出来的。因此,蜜蜂的同巢伙伴中,既有全同胞,又有半同胞,而纸蜂的同巢伙伴则几乎全是全同胞。

要能分辨出全同胞和半同胞,蜜蜂的工蜂必须既有从其父亲那里得来的基因的信息,又掌握了接受识别的那只蜜蜂从其父亲那里获得的基因的信息。这样,就必须要利用某种自身识别机制(牛津大学的理查德·道金斯把它称为“腋窝效应”)。加利福尼亚大学(伯克利)的韦恩·M.盖茨和凯瑟琳·B.史密斯证明,在隔离状态下养大的蜜蜂记住了自身的气味,因而喜欢与自己气味相同的全同胞甚于遗传构成与自己略有不同因而气味也不同的同母异父半同胞。至于在拥挤的蜂房这种环境下长大的蜜蜂是否也从自身学到了化学气味这一点,则目前尚未弄清楚。

一旦亲属识别出现,生物体就必须根据双方遭遇的前后背景决定所要采取的行动。例如,纸蜂的工蜂在非亲属纸蜂闯入其蜂巢时(在这种情况下,闯入者可能试图盗走蜂卵)对其更不能容忍,而在其它地方与同一个非亲属纸蜂相遇时则相对而言较能容忍。按照里夫所提出的一种理论模型,对于亲属识别的发生来说,被识别者的有形特征与识别者的样板之间的相似程度必须高于某个临界值。这一数值既反映了生物体与亲属相遇相对于与非亲属相遇的频繁程度,又反映出生物体排斥亲属相对于接纳非亲属所要付出的代价。

上述理论模型有助于解释亲属识别过程中所发生的某些错误。例如,纽约州立大学(宾厄姆顿)的安妮·B.克拉克和肯塔基大学的小戴维·F.韦斯尼特(David F. Westneat,Jr.)发现,红翅黑碘(Agelaius phoeniceus)的雄鸟要喂养其鸟巢中的所有雏鸟,纵然由于雌鸟的配偶不止一只雄鸟,大约四只雏鸟中就有一只不是自己的后代也罢。推测起来,从繁殖的意义上讲,作为父亲的雄鸟喂养其鸟巢中的所有雏鸟(这样做只在非亲属的雏鸟身上产浪费了一点精力)比冒着风险让自己后代中的一个挨饿效率更高。

吃同类的亲属

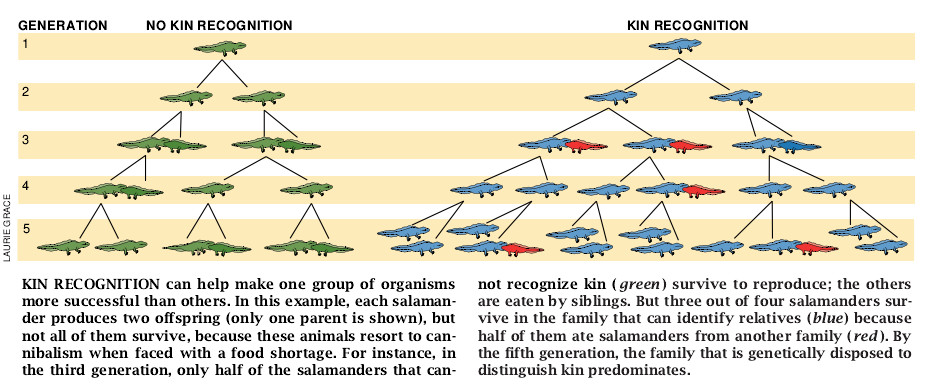

现在,让我们回到为何许多生物都能识别亲属这一何题上来。在某些物种中,一些生物体有伤害自己亲属的潜在可能,这一事实显然说明了亲属识别在物种进化上的重要意义。某些原生动物、轮虫、线虫和两栖动物的幼体分为摄食偏好截然不同的两种类型,它们不是摄食同类的,就是杂食性的。尽管在同一个家庭内可以找到这两种截然不同的类型,但生物体究竟选择哪一种摄食倾向,则主要取决于养大它的环境。

摄食同类的动物也使我们回到“包括适合度”一说。按照这一思路,由于摄食同类的习惯在遗传上要付出沉重的代价——任何一个表现出这种行为的家庭或许都不能长久存在,摄食同类的动物在摄食习惯上理应进化为避免摄食自己的亲属。

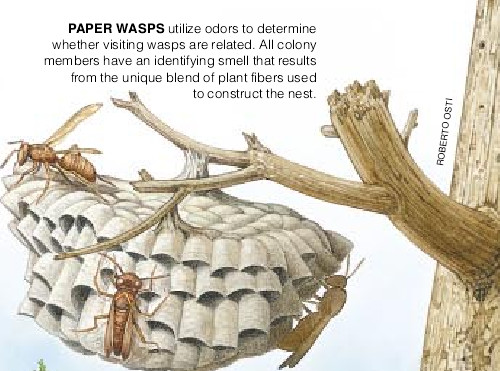

为了验证这一推测,我们研究了锄足蟾(Scaphiopus bombifrons)蝌蚪的亲属识别模式,这种蟾蜍的蝌蚪是在沙漠中暂时积水的水塘中生长发育的,它们有一种摄取特多营养以加速生长的特殊手段,因而能够避免水塘迅速干涸所带来的危险。

所有的锄足蟾蝌蚪都是从生命的历程开始便是杂食性的,它们主要以腐质碎屑为食。然而,锄足蟾蝌蚪有时也会摄食别的蝌蚪或者淡水小虾。这种事件会使蝌蚪的大小、形态、肌肉系统以及最要紧的——摄食偏好发生一系列的变化。在这些方面发生了变化的锄足蟾蝌蚪成了专门食肉的动物,它们专以其它动物(包括本物种的成员)为食。

锄足蟾蝌蚪是否将以自身家庭成员为食,取决于这种摄食偏好的代价和益处之间的平衡,而这种平衡则随着蝌蚪的生长环境和饥饿程度而变化。例如,若是蝌蚪一直是杂食动物,则它们往往聚集成群,群体的成员基本上都是同胞。然而,锄足蟾蝌蚪摄食同类的兄弟姐妹却最爱与非同胞聚在一起并以它们为食。

食肉性蝌蚪会在摄食前轻咬其它蝌蚪,在作过这种“品味”之后,若是对方不是自己的亲属,便把它吃掉;若是对方是自己的同胞,则把它放走而不去继续伤害它。有趣的是,与吃饱了的时候相比,食肉性蝌蚪在饥饿时不大可能不去吃自己的兄弟姐妹。显而易见的是,食肉性蝌蚪在自身的生存受到威胁时,便停止了亲属识别,毕竟食肉性蝌蚪与自身的亲缘关系总是比与其兄弟姐妹要来得密切。

亚利桑那虎纹蝾螈(Ambystoma tigrinum)也分为两种类型——主要摄食无脊椎动物的杂食性小头虎纹蝾螈和主要摄食其它蝾螈的食肉性大头虎纹蝾螈。虎纹蝾螈的所有幼体最开始都是杂食性动物,若是它们是在同胞中长大的,则一般说来仍然保持着杂食习性。然而,若是虎纹蝾螈的幼体是在非亲属中长大的,则它们时常会变成摄食同类的动物。由于在有同胞存在的情况下虎蚊蛛螺蝾螈的幼体不会变成摄食同类的动物,它们便减少了损害自己亲属的概率。我们和亚利桑那州立大学的詹姆斯·P..柯林斯一起发现。摄食同类的虎蚊蝾螈在既有属于近亲的幼体,又有属于远亲的体型较小的幼体存在的情况下,宁愿摄食后者而不是前者。在实验过程中,我们将虎纹蝾螈的鼻孔暂时堵住,由此发现亲属识别是以化学信号为依据的。

新的挑战

除了“包括适合度”的权威论点以外,亲属识别的发生可能还有其它一些原因。例如,本文笔者之一Pfennig及其研究生迈克尔·洛布和柯林斯一起发现,虎纹蝾螈的幼体实际上感染了一种致死性细菌。此外,我们这个研究小组还发现,摄食同类的虎纹蝾螈在吃了患病的同类之后,尤其有可能受到感染。或许自然选择有利于那些避免吃掉亲属因而免受在带有相似免疫系统的近亲中更容易传播的病原体感染的摄食同类的动物。上述推断意味着,亲属识别演进的作用可能不仅是要保证亲属的生存,同时也要维持动物自身的生存。

近获得的上述研究结果不仅向亲属识别的传统认识提出了质疑,而且已经证明,生物学家们还有许许多多的东西需要认识和学习。我们希望在研究亲属识别的过程中,能够更加广泛而深入地认识并善待亲属和同类相食这样复杂多变的社会相互作用的演化。由于免疫系统和亲属识别机制之间存在着根本的联系。我们还希望进一步的研究能够揭示这些系统的运作详情。

亲属识别研究可能还会有实际应用价值。加利福尼亚大学(里弗赛德)的玛丽·V.普赖斯和尼古拉斯·M.沃塞尔(Nickolas M. Wrier)发现,山翠雀(Delphinium nelsonii)能够识别亲属的花粉。密执安州立大学的斯蒂芬·J.汤索(Stephen J. Tonsor)以及设在阿拉斯加朱诺的林业科学实验室的玛丽·F.威尔逊也发现,诸如美国商陆(Phytolacca americana)和英国车前草(Planta go lanceolata)等一些有花植物在和全同胞或半同胞栽在一起时,要比和非亲属栽在一起时生长更迅速。若是这类亲属关系效应是广泛存在的,那么我们在栽种作物时便可以利用它来获得收益。

科学家们已对亲属识别连续作了半个多世纪的研究,如今我们对种类繁多的动植物的亲属识别有了相当多的了解。

【郑小石/译 赵裕卿/校】

请 登录 发表评论