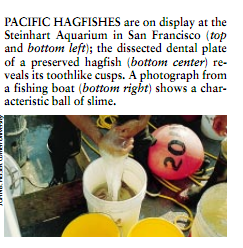

粘盲鳗的秘密

Frederic H. Martini

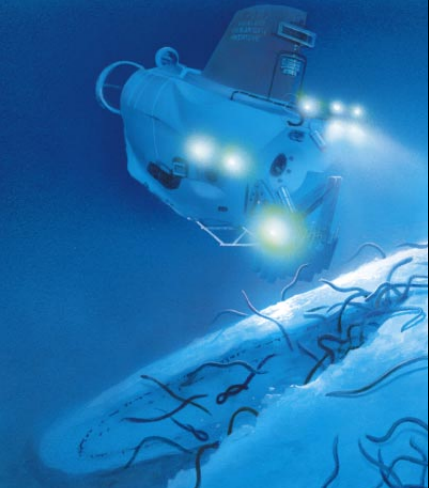

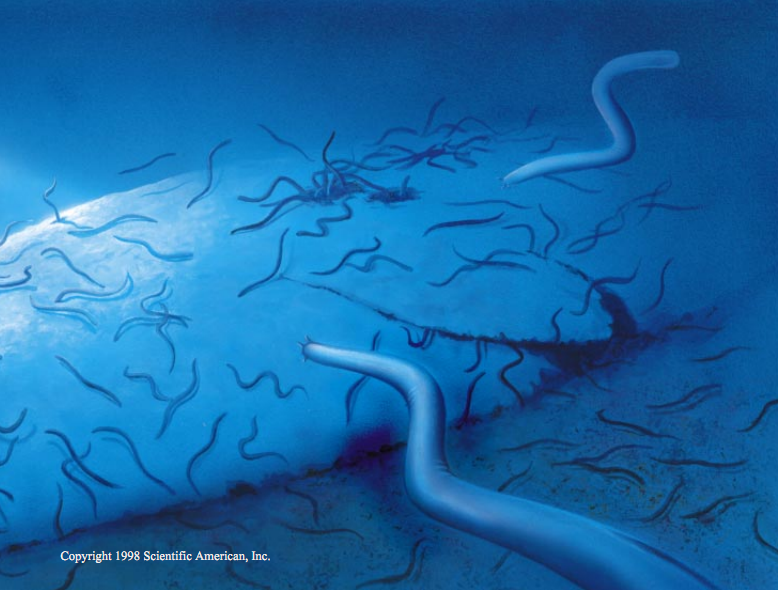

在近于全黑的科研潜水艇Alvin号里,我们经过1小时的下沉,不知不觉就来到了南加利福尼亚海岸处的太平洋洋底,这里洋底距水面大约1700米,满是淤泥。领航员打开了泛光灯.我们的到来弄起了密云般的沉积物。我们等了几分钟,这些沉积物又落下去了,潜水艇的声纳系统开始工作,发现大约240米处有一巨大物体。当靠近它时,我们从Alvin号的舷窗看见那是一头32公吨重灰鲸泛白的尸体。此鲸的水下坟墓并不平静:它身上爬满了数百条半米长的粘盲鳗:它们慢条斯理地一口一口地咬掉鲸身上白垩一样的肥肉。

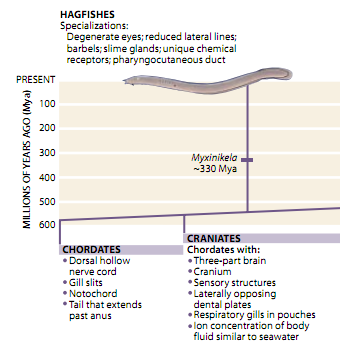

在夜间见到这类情景够令某些人毛骨悚然的——并永远改变了人们对海底埋葬的概念。但对研究粘盲鳗生物学的我和我的同事来说,这类情景却提供了观察这些陌生和粘滑动物的生活的机遇,这太令人激动了。多年来,粘盲鳗的习性——有时它们被称作粘质八目鳗类鱼(Slime hags)——及其在生命进化树中的地位一直处于猜测状态。但新近的研究表明,粘盲鳗在过去3亿3千万年间好象没发生什么变化,在许多方面类似于最早的有头盖的动物(有颅动物例如,通向人类的进化道路——包括所有其他脊椎动物(有脊柱的动物)——可能于5亿3千万年前在粘盲鳗的进化道路上开始分岔。新研究还表明粘盲鳗比任何人10年前猜测的丰富得多——并可能在洋底群落的生态系统中发挥着更为重要的作用。

海洋中的粘液球

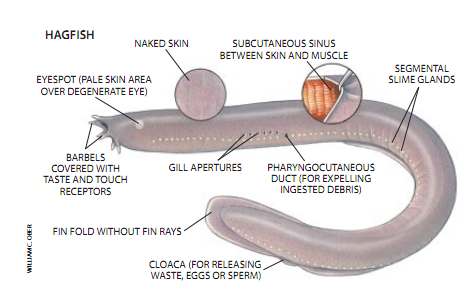

“光滑的”这个词仅可初步描述一般的粘盲鳗:一条正常大小的成年鳗能从其200个左右的粘液腺中分泌出足量的粘液,在几分钟内就将7升一桶的水变成凝胶状的东西。在不同的情形下粘盲鳗释放粘液量的多少也不同。在采食尸体时,它们倾向于产生较少的粘液,这种行为可能是用于避开其他食腐动物。但当遭受攻击或被抓住时,粘盲鳗能够立即从全部粘液腺中分泌大量黏液。尽管起初分泌的粘液是少量的粘滞的白色流体,但是吸收海水后就形成粘液球,体积增大数百倍,这种粘液球能包住食肉鱼的鳃,从而使它们游开,但在发挥这种作用的同时,粘液似乎也使粘盲鳗同样难受。粘盲鳗会将尾部成结,从此结清扫到头部,从而清洁全身。

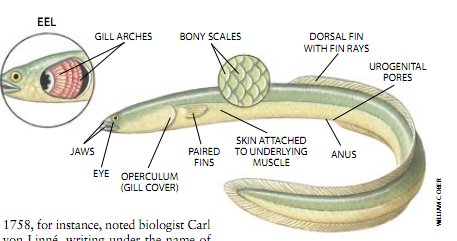

人们经常将粘盲鳗误作鳗鲡,因为这两种动物都是长圆形的。然而粘盲鳗根本不是鳗鲡,真正的鳗鲡是多骨的鱼,具有凸出的眼睛,成对的胸鳍和腹鳍、坚硬的骨架、骨质化的鳞片和坚硬的颚,依靠鳃呼吸,鳃连在称为鳃弓的骨上并被称为鳃盖的骨所覆盖。

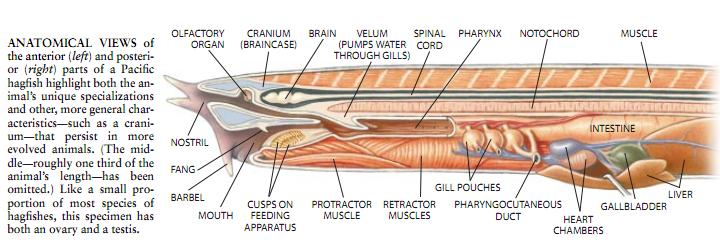

与此相比,粘盲鳗的形态和功能就简单得多,它们没有真正的眼睛和成对的鳍,它们的基本骨架称为脊索,只有一条有软骨构成的僵硬的纵向杆状物;还有几个较小的软骨性质的组成部分,包括退化的颅或称作头盖。粘盲鳗没有鳞片,但是却有厚厚的光滑的皮及大量的复杂的粘液腺。此外它们没有颚,鳃是一系列液囊,这不同于任何其他现存的鱼的鳃。

全世界的海洋中都有粘肓鳗,而南极海区和北极海区是明显的例外。尽管粘盲鳗总是生活在洋底附近,但它们在各种深度都能存活海水温度是限制粘盲鳗栖息地的首要因素:它们似乎偏爱摄氏22度(华氏71度1以下的水环境)。在南非、智利和新西兰沿岸的冷水环境中,它们有时进入潮间带:此时.可以在5米深的潮间水坑里捕集到这种动物。在热带海区,则很少在浅于60米深处见到粘盲鳗。

粘盲鳗大约有60个种:它们大多数分属两个主要属:粘盲鳗属和盲鳗属。(然而,这两个属中的许多种都仅仅是从单一的样本中知道的。)粘盲鳗属(Eptatretus)约有37个种,包括已知最大的粘盲鳗E.carlbbbsi;它长可达1.4米,重可达几千克。在粘青鳗属种的皮下有眼睛的进化痕迹,这种痕迹已被透明的眼睛点所覆盖。它们的头部也有侧线和感觉结构的痕迹:这些结构在多骨鱼那已扩展到了躯体的侧面。单个的粘盲鳗属牯盲鳗生活在洋床永久性的洞穴中,但会在岩石间或其它硬底层间大范围地游动

盲鳗属(Myxine)大约有18个种:其成员比Eptatret更喜欢生活在洞穴中。盲鳗属一般情况下更细长;眼睛退化得更厉害且没有眼睛点;已没有侧线痕迹。典型的盲鳗属动物生活在短命的洞穴里:总能在松软泥泞的沉积物里或其附近找到它们。

粘盲鳗的采食习性特别与众不同,它们能吃小的活动物,也有食寤动物的行为特征。采食的时候,粘盲鳗伸出非常有效的捕食器官。这种器官有两块牙板:每块牙板上都有两排弯曲锋利坚硬的牙尖。牙板沿中线铰合在一起,使其能象书本那样打开和闭合。为了取食,粘盲鳗伸出捕食器官使“书本”打开:并使牙板紧压在多肉的表面上——可能是海虫的躯体、死鱼的尸体或者你的手。缩小捕食器官时,“书本”就闭合,相对的牙尖就抓住和撕烂食物并将其送入嘴里。(牙板上的牙根保证活的战利品在两次咬食间隙间不会溜掉)

在粘盲鳗捕捉皮薄体软的海虫时,这种捕食方法非常有效:但是牙尖不能刺破鱼的鳞片或者鲸的皮。在采食大型的尸体时,如果没有其它食腐动物开路,粘盲鳗通常采取容易的方法,即从尸体的口、鳃或肛门进入尸体的内部。这样,它从内部消耗软组织,直至只剩下骨头和皮子,在拉起捕获的鱼时,结果发现弄起来的是挤满粘盲鳗的空壳.这并非个别捕鱼者遇到的沮丧事情。

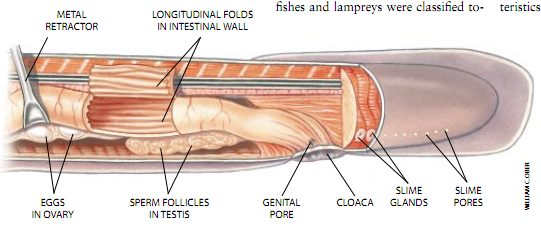

有关粘盲鳗生殖的情况只知道一些细节。粘盲鳗的性腺在腹鳍腔的右侧,形成裙状组织。雌性粘盲鳗的卵巢在组织的前2/3部分,雄性睾丸在组织的后1/3部分。令人惊奇的是,偶尔发现有的个体具有两种性腺。对某些种而言,雌性的数量多得多,雌雄比例高于100比1。一次产卵20~30个,有蛋黄色包壳。雌性没有输卵管,成熟的卵子进入腹鳍腔。卵子的大小因种而异,在20~70毫米之间变动,在卵子的任一端通常有带钩的丝状体。这使其能连在一起形成链状释放出来雄性睾丸在滤泡中产生精子,滤泡将精子送入腹鳍腔。以后卵或精子离开腹鳍腔,通过一个大孔进入泄殖腔。泄殖腔是既接收又排除尿和消化废物的排泄腔。

然而,除了这些解剖结构外,粘盲鳗的性活动情况依然是来解之谜。我们猜测,雌性产出卵子,随后的生殖过程就由雄性来完成。但我们并不知道这些情况何处、何时或如何发生。我们也不清楚为什么粘盲鳗的雌性比例奇高及雌性多久产一次卵。

粘盲鳗的胚胎发育情况也是全然不知。尽管搜索了100多年,也只发现了盲鳗属的3个受精卵而且还是损坏了的。其它属的情形稍好一点:1896到1942年在加利播尼亚的蒙特需湾大约收集到200个粘盲鳗属的受精卵;但从那后就再也没有弄到这种东西了。

粘盲鳗生活的其它很多情况也同样神秘不知。例如,从来就没有收集到长度170毫米下的未长大的盲鳗属动物。它们在哪里?它们吃什么?它们长得多快?它们什么时候性成熟?诸如此类,我们统统没有答案。

粘盲鳗是活化石

由于粘肓鳗的生物学特性稀奇古怪、神秘未知。因此,人们没有及时承认或认识到这种无眼、无颚、无鳞、无鳍生活于海底的生物是人类的远房表亲就不足为奇了。例如,1758年,著名的生物学家Carlvon Linne用Linnaeus(林奈)这个名字写了一本书,将粘盲鳗划到蠕虫总门或蠕虫(而没有划到鱼里面),而现在我们已经知道粘盲鳗和蠕虫的关系相去甚远。

然而,今天科学家认识到粘盲鳗是有效的生物学时间记录器。“活化石”这个词过去经常用来表示腔棘鱼这种稀有的深水鱼:这种鱼多肉、具有弯曲突起的鳍;1938年在科摩罗群岛问的南非东海岸水域中首次捕捉到这种鱼。但是同粘盲鳗相比,腔棘鱼就像进化过程中的新生儿:腔棘鱼自从6千万年前的化石记录中首次出现来可能没有发生什么变化,而化石化的粘盲鳗Myxinikela却在大约3亿3千万年前的沉积物中被发现。Myvxinikela除了眼睛大之外,如果它今天还活着的话,极容易被当作现代的粘盲鳗。

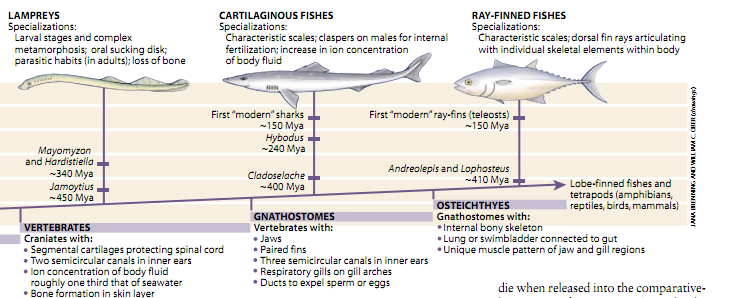

上个世纪大多数时间里生物学家忽视了粘盲鳗,其主要原因是动物分类的方法问题。直到近代,他们才根据普通特征(如眼睛或颚的有无)确立了生物间的亲缘关系,根据这种分类法,粘盲鳗与七鳃鳗一起被归为一组,被称为无颌类。Agnatha(字面意思是“无颚”)或者圆口亚纲Cyclostomata(“圆嘴”)。粘盲鳗和七鳃鳗被分在一起是因为它们都没有颚,成对的鳍硬骨架及鳞片。由于粘盲鳗的栖息地相对难于接近。因此生物学家主要研究七鳃鳗,这种鱼部分时间在淡水溪沟和河流中生活,因此更容易被捉到。

在更近的年代里,人们接受了系统发育分类学或进化分枝学,这种方法根据共同和专门特征对动物进行分类;这使得人们不得不重新评价旧方法,以确定哪些动物间有亲缘关系。现在生物学家认识到,当后代在进化过程中的某一时间完全失去某一特征时,不可能说祖先从来就没有某种特定的特征或者具有某种特征。例如,粘盲鳗和蛇都没有腿,但这不意味着它们有亲缘关系。粘盲鳗从来就没有成对的鳍——更不用说肢体——但蛇的祖先既有前肢又有后肢。

根据进化枝学粘盲鳗和七鳃鳗属于脊索动物(脊索门)内不同的差异显著的类型(见图4)。在其生命的某一阶段,脊索动物都表现出下列特征:空心背神经干、正好位于神经干下面的脊索、鳃孔、延至肛门的节状肌尾。粘盲鳗被认为是最古老的活着的有头盖的动物,七鳃鳗也有头盖但与粘盲鳗不同,它还有保护神经干的软骨片。这些软骨片是脊索或脊柱最早的进化痕迹器官。因此,七鳃鳗被认为是活着的最古老的脊椎动物。

通过化石和活生物对比,生物学家可以制作出进化分枝图。这种图可展示生命体间的进化关系。脊索动物进化分枝图表明大约5亿3千万年前,粘盲鳗从脊椎动物进化道路中分化出来。它还表明粘盲鳗的祖先从来就没有骨架,而七鳃鳗的祖先却有。此外,分枝图还表明所有早期的有头盖的动物都具有复杂的能伸出的捕食器官,它类似于粘盲鳗的同类器官早期的脊椎动物,包括人类的远祖在内,可能具有许多与现代粘盲鳗相同的解剖学和生理学特征。但是粘盲鳗已进化出了许多独特的特征:它们的眼睛和侧线退化了,却发育出了粘液腺。

除了在生命树上的重要地位之外,粘盲鳗新近还被看着洋底复杂生态系统的成员。现在科学家知道这种动物比以前认为的更丰富。根据1987年至1992年间的跟踪调查,我和同事估计内缅因湾的M. glutinosa的密度可达50万条每平方千米。Rutgers大学的W. Waldo Wakefield当时在斯克里普斯海洋学研究所工作:他发现加利福尼亚海岸外600米至800米深水域的Edeani的密度与上述数字相近。

现在我们还认识了粘盲鳗对生活在洋底附近的其它动物的采食数量情况。虽然单个粘盲鳗的代谢率极低;但它们的能耐要从整体上去,一平方千米海底栖息的Mglutinoga平均数为59700条,它们每年消耗的热量相当于18.25公吨虾、11.7公吨海虫或9.9公吨鱼。并且这些热量只够维持它们静止不动地活着。如果它们游动起来或穿洞;则其能量需求就增加3到4倍。

粘盲鳗还消耗掉商业捕鱼船队扔掉的所谓副渔获物,并在循环死掉的海洋脊椎动物(包括鲸、尸体)方面起中心作用。夏威夷大学Craig Smith发现粘盲鳗大约能消耗掉沉到120米海底的小包饵料90%的能量。粘盲鳗不仅在捕食或食腐方面具有重要的生态作用,而且它们还是数量惊人的海洋动物(包括鳕科角鲨、章鱼、鸬鹚、鼠海豚、港海豹、象海豹及某些海豚)重要食源。

粘盲鳗贸易

在世界许多地方粘盲鳗已成了大规模的欣欣向荣的商品渔业的热门货。60年代以来出自鞣制粘盲鳗皮的皮制品贸易迅速发展。这些产品主要在韩国生产,被当作鳗鲡皮出售(大概是由于消费者不愿意为标有“粘液女巫皮”(slime hag hide的商品出高价)。

粘盲鳗皮摸起来平整光滑,它具有一层表皮层,表皮层覆盖在包括多层致密胶原纤维的真皮上面。在皮革加工过程中,要去掉表皮层,处理过的真皮用于生产设计者手袋、鞋、钱夹、钱包、公事皮包等等。除掉表皮相对容易,因为它刚好沿着背部中线和沿着与粘液腺在同一水平面的腹部表面而同肌肉连在一起。因此,一条粘盲鳗生产的皮子是长条形的,沿中线的皱纹带标示出背部与肌肉连接处的位置。

对适用皮子的需求支撑了环太平洋和西北大西洋周围的商品粘盲鳗企业。带皮必须宽于最小宽度(大约5cm)但不能太厚。这两个限制条件将许多种类排除在渔业之外:有些太小或太细长,其它的皮太大太厚。收集方法技术含量极低:使用多个捕捉器,里面随便弄点饵料,从鲱鱼到厨房剩菜都可,然后在海底把它们排成一线并让它们过夜捕捉器可以是19升带盖桶或190升旁边开小孔的桶。粘盲鳗一旦进入里面大多数都会被饵料或它们自己的粘液困住。在以前未捕捞的区域.一个捕捉器放入海底的头一小时就发现100条粘盲鳗进入里面。

遗憾的是,对粘盲鳗皮的需求已使许多种的种群耗尽了,因为捕捉的速率远远超出了它们繁殖的速率。一个种捕完了,捕鱼者又瞄准了其它的种。过去30年,捕鱼者已搞光了北太平洋西部的Paramyxine atami、E.burgeri、Eokinoseanus和M. garmani,北美太平洋沿岸海区的E.Stouti和E.deani,以及缅因湾的M. glutinosa。

在新英格兰地区,粘盲鳗每年的上岸量从1991年的零增加到1996年的195吨左右。在此5年间大约5千万条粘盲鳗经过加工运到海外。捕鱼者丢弃短于500毫米(适用皮的最低长度)的粘盲鳗,当它们被放入相对较暖和的表面水域时,通常就死去。因此,捕捉对粘盲鳗种群的实际影响远远大于上岸量单独显示的影响。到1996年已有迹象显示粘盲鳗捕捞业陷入了困境;最近上岸量、平均长度及每桶捕捉量都在下降,这表明形势是严峻的。

这种情形不可能好转:因为各处的粘盲鳗几乎被划为未充分利用的品种,而且不用费力调节对粘盲鳗种群的影响捕捞活动通常就能得到许可。例如,当其它捕鱼业濒临崩溃时,在新英格兰粘盲鳗捕捞业却被认为是成长的产业。

虽然粘盲鳗资源比以前认为的更丰富;但我们对如何使其成为可持续的捕捞业了解得还不够。同时我们应当采取简明的措施——例如要求商业捕捞器上的孔要能让小的、年幼的粘盲鳗逃跑——来减少对粘盲鳗种群的影响。当我们大幅度减少任何种的数量——甚至低等的(从某种角度讲令人恶心的)粘盲鳗的时候——我们都是在进行一项大规模生态系统试验。跟往常一样,我们还不能开始预见其最终的结果。

【吴斗思 译 郭凯声 校】

请 登录 发表评论