为了自己的生存,沃尔巴克体细菌寄生物操纵宿主的性活动,造成宿主种群性别比例失调。科学家发现,沃尔巴克体细菌的这种恶行,就可能间接导致宿主分化出新物种。

细菌性新物种

Laurence D. Hurst和James P. Randerson

“勿要以怨报德!”

这句格言总结了寄生物与其宿主间保持交往的方式。只有宿主繁殖,依赖宿主的寄生物才能传播,它不应对宿主有过多伤害,因为如果这样也会影响寄生物自身的繁殖。短期感染的病原菌,比如流感病毒,就不考虑其宿主的感受。短期感染的病原菌对携带者没有长期的兴趣,所以采用“快速转移”策略,而不顾及对宿主造成的危害。

分布广泛的“沃尔巴克体”细菌(Wolbachia,以下简称“沃氏细菌”,是大肠杆菌Escherichiacoli)的近亲)长期寄生于无脊椎动物宿主中。它在细胞中生存,并通过侵入到其宿主的中而传递到下一代。沃氏细菌采取多种方式参与对其宿主的根本操纵,包括杀死雄性后代,将雄性变为雌性,使许多宿主交配不育等,这与过去的说法是不相符的。假如沃氏细菌的繁殖与其宿主联系紧密,它又为什么造成这么大的破坏呢?

简单来说,答案就是精子中不含有这种细菌,只在卵子中增殖意味着寄生物的繁殖倾向与雌性宿主密切相关。对这种细菌来说,雄性作为非转移体类似于进化上的滞留细菌细胞。

但是在过去的一段时间里,达尔文的自然选择学说一直回避在雄性宿主中寄生物的这种控制作用。这种非转移性的问题并非是一个无法解释的问题,而是成为一种契机。沃氏细菌在进化过程中所起作用远不是一种次要性的,因为它的这种控制作用对其宿主有着长期的影响。通过干涉宿主的繁殖,这种细菌可能是新物种形成的开端。

沃尔巴克体细菌数量众多,可以广泛地选择昆虫和无脊椎动物等作为携带者。当罗彻斯特大学的John H.Werren及其同事筛选含有沃氏细菌的新热带昆虫时,他们发现154个物种中有17%含有这种细菌。实际的感染频率可能相当高;伦敦大学的Greg Hurst及其同事以及剑桥大学的研究人员在宿主种群十分之一的个体中发现了几种已经详细研究的沃氏细菌。像罗彻斯特研究小组一样,从一定的种类中采集少数样本有可能使感染率出现错误。而且佛罗里达大学的Marjorie Hoy和Jay Jeyaprakash认为罗彻斯特小组研究中采用的方法时常错误地显示没有寄生物感染。为此,佛罗里达大学的研究人员采用更可靠的方法,发现他们所检测的品种中四分之三以上被细菌感染。

不仅仅在昆虫中发现了寄生物,而且也发现其出现在甲壳纲动物(特别是球潮虫(pillbug)和淡水中的小虾)、螨虫和线虫中。在脊椎动物中至今也没发现这种寄生虫。我们估计有2000多万个品种的生物中可能寄生有沃氏细菌,这表明科学家至今仅仅研究了冰山一角。

雄性选择

沃尔巴克体细菌影响其宿主的一种方式是打乱宿主种群正常的性别比例。例如,在某些群体的非洲蝴蝶Acraeaencedon(A.encedon)和广泛分布的球潮虫Armadillidiumvulgare(A.vulgare,也叫木虱)中雄性就相当稀少。

蝴蝶中出现这种现象是由一种分布广泛的杀死雄性的沃尔巴克体株系造成的(90%以上的雌性A.encedon含有这种寄生物)。沃氏细菌杀死雄性可能有利于与其自身有亲源关系的菌株,因为这些菌株正在感染被杀死的与雄性同一代的雌性菌株。个体的这种自杀行为很有意义,因为雄性宿主中的沃氏细菌就像“行尸走兽”。精子不携带这种细菌,所以这种细菌没有机会转移到另一个宿主中去,这样,寄生物也不会损失。此外,与死亡的雄性同一代的雌性菌株将从这种行为中获得好处,因为雄性被杀行为发生在宿主吞噬之前。随后大量未孵化的

雄性后代继续存在,等待着其余部分细菌出现后被吃掉。

这种通过被寄生的雌性的同种相残现象将使它们在竞争中具有明显的优势。尽管在A.encedon毛虫中还没有显示这种适应性优点,在两点瓢虫“Adaliabipunctata”中却已建立了这种适应性。从孵出到找到其第一顿蚜虫食物这段时间,这种瓢虫的幼虫特别脆弱。所以,已死亡的同类雄性成为它们的免费午餐,从而对于它们携带的沃氏细菌也是一种恩惠。

在球潮虫中,沃尔巴克体细菌可将准雄性变成雌性。通过雄性雌性化,寄生物将非传递性宿主变成可以使感染继续传递到后代的宿主。这好比监狱里的囚犯收到藏有钢锯的蛋糕。

在蝴蝶和球潮虫中,沃氏细菌严重破坏了种群的性别比例,使它们向雌性发展。雄性因此就成为一个非常有价值的商品。雄性的稀缺逆转了正常的性作用,因为雌性在相同性别比例的种群中是必需的。雌性以大而富含营养的卵的形式对后代做出极大贡献,而雄性廉价的精子的贡献就显得小得多。由于雌性是后代繁衍的主要贡献者,因此雌性在选择配偶时非常挑剔,只选择最强壮的雄性。

然而,Acraea蝴蝶和Armadillidium球潮虫的自然选择过程则相反,因为雄性很稀缺,难以得到。剑桥大学的FrancisM.Jiggins及其同事研究后认为,在严重感染的A.encedon蝴蝶种群中,选择配偶的整个体系已经发生了改变。雌性不是分布在整个栖息地,而是密集于一小块草地上。每一个这样的聚集区,发现200平方米的区域聚集了350只蝴蝶。在传统的性作用的物种中,如松鸡,这些称作“择偶场”的聚集区是雄性的聚集地和雌性来此寻找意中郎君的地方。

Acraea蝴蝶的聚集是否意味着择偶场的性质发生了变化,雄性来此选择它的配偶呢?现在的证据还缺乏说服力。从未交配过的雌性比已交配过的雌性更可能居住在这个地方这一事实来看,Jiggins认为雌性聚集的目的确实是为了寻找配偶。但问题是雄性是否也在做选择。Jiggins最初发现已交配过的雌性比未交配过的雌性可能更不容易感染,暗示雄性可能选择未感染的雌性交配。不幸的是,他和我们的一名同事都不能重复这种结果,所以情况仍然不很清楚。

关于球潮虫的例子,法国普瓦捷大学的Thierry Rigaud及其同事的研究显示,雄性不愿与雌性化的雄性交配。而且,如果雄性与变性的个体交配,它们几乎不释放精子。

我们通过数学手段建立了在这些条件下进化选择的模型,模型显示如果一个宿主种群的性别比例紊乱,那么这种改变交配选择的自然选择就会出现。不过,这一结论又产生了以下的问题:当感染的雌性无法找到配偶时,寄生物将发生什么变化。理论模型显示,如果雄性能准确地区别感染和未感染的雌性个体,沃氏细菌就很容易从种群中被挑选出来。但是如果雄性错误地与寄生物感染的雌性交配,就足以使沃尔巴克菌滞留在种群中。

宿主的性别变化

雄性交配选择可能是对雌性化细菌传播的一种反映。更引人关注的一种反映是基因决定性别新机理的完善。Rigaud及其同事的研究表明,沃尔巴克体细菌可能决定A.vulgare的性别,因为雄性的球潮虫具有发育成雌性的所有必要的基因。个体发育成雄性所需的一切是在发育早期来自于“雄性腺体”,能够诱导雄性的荷尔蒙。因此,如果寄生的细菌能够阻止这种腺体的发育,其宿主就将是雌性的。

在某些感染的种群中,性别决定的责任已经从球潮虫转移到它的寄生物上。球潮虫具有所谓的WZ性别决定体系:雄性有ZZ染色体,雌性有WZ染色体。(这种排列与大家熟悉的XY染色体相对应。在这一体系中,雄性是XY,雌性是XX。)由于只有不包含沃尔巴克体菌的极少数的卵才能发育成雄性,感染的雌性WZ大多产生雌性后代:包括WZ雌性和变性的雄性(ZZ雌性)。这些ZZ雌性反过来几乎无一例外地产生ZZ雌性。结果任何一种受感染的雌性所产生的雌性后代比正常雌性产生的要多。因此,每一连续后代,具有正常雌性染色体W的个体比例将会下降,最后接近为零。在这一点上,因为每一个都是ZZ,寄生物的性别就被完全控制了——也就是说如果球潮虫具有寄生物,它就是雌性,否则就是雄性。在其它感染的球潮虫种群中,宿主似乎以某种不确定的方式,通过建立以某种程度接受细菌的后代比例来反向控制其性别比例。

沃氏细菌最常用的控制方式是干涉宿主成功交配。细胞质的不相容性已为大家所熟知,这种不相容使感染的雄性与未感染的雌性之间所有交配都出现不育,因为沃氏细菌向精子的原生质中释放了毒素(见下一页的内容)。其余的配对是未感染的配对。阻止未感染雌性的繁殖将间接地为携带细菌的雌性个体带来好处。结果,这些雌性个体使下一代的雌性比重更大,使不劳而获的沃氏细菌传播得更广。

这种干涉的结果就是细菌限制了在不同宿主种群间基因的转移。这在双向细胞质不相容性的宿主中最为显著,其中两个宿主种群包含互不相容的细菌菌株。在这种情况下,内部破坏决定了不同种群宿主间的所有交配。不同种群间基因自由转移的障碍对于物种形成——新物种产生过程最为重要。在经典例子中,生物学家设想为一种客观屏障的产生,就像形成了一条新山脉、或海平面的上升形成一个小岛一样。这种障碍就是将先前相同的种群一分为二,阻断了新种群间的品种杂交,使它们在遗传上相互分开。随着时间的逝去,当种群差异达到某种程度时,即使以后把它们放在一起进行培育,它们也不会杂交。因为它们亲本的基因体系现存已不相容,杂交的后代要么能存活、要么不育。

物种形成之途

熟悉沃尔巴克体细的生物学家开始考虑,在没有客观干扰的情况下,细胞质相容性导敛基转移的受阻是足以在遗传中使种群产生分枝。这些细菌性寄生物是否是所谓的感染性物种形成的因素?

这种问题比较准以回答,为一个物种一分为二的过程需曼很长时间才能完成,这段时间比生物进化学家的生命要长得多。最好的解决办法就是寻找具有细胞质不相容性特征、并且正在新物种形成过程中的沃尔巴克体菌宿主。通过这类具有启发性的研究,生物学家希望确定是否寄生物是新物种形成的外力。

在北美洲东部发现的两个寄生性黄蜂物种,Nasonia vitripennis和Nasonia giraulti,显然是处于接近于这样一个过程的终端。阿姆斯特丹大学的A.J.Breeuwer和罗彻斯特大学的Werren对这些黄峰进行了调查,调查显示,阻碍这些物种间成功交配的不是单由黄峰自身之间的差异所决定——也与沃氏细菌有关。这些研究人员发现当着两种物种用抗生素处理后,二者之间的交配繁殖了可与后代。未用抗生素处理的,因为每一黄蜂物种包含一种不同的寄生物菌株,从而导致宿主之间的双向细胞质相互之间不相容。

不过,沃氏细菌不是两个Nasonia物种之间目前相互分隔的唯一原因。杂交黄蜂的第二代也出现了严重的发育障碍,这也许表明黄蜂自身的DNA的遗传变异目前足以使两个物种分开。寄生物是否在过去这种多样性的形成过程中起了推波助澜的作用,目前仍然没有确定。

N.giraulti和N.1ongicornis之间的生殖分离,情况有所不同。这两种寄生性黄蜂在分类学上被认为是不同的物种如,它们都寄生于不同的宿主种群。但是,沃氏细菌在这个例子中再次起了关键的作用——是由双向细胞质不相容性引起的。Werren和他的同事Seth Bordenstein等最近发现,在细菌缺乏的情况下,杂交后代是正常的,而且下一代也仍然正常。尽管黄蜂DNA已产生了遗传多样性,显然是沃氏细菌促进了新物种进化。

在某些情况下,沃氏细菌在促进物种的形成过程中没有扮演主要角色。西密歇尔根大学、印第安纳大学和罗彻斯特大学的一些科学家组成的研究小组发现,即使单向细胞质不相容性没有完全妨碍基因转移,也能够促进生殖分离(见上页附文“性破坏”)。

西密歇尔根大学的D.Shoemaker及其同事观察了两种果蝇,Drosophilarecens和D.subquinaria。其中第一种果蝇被引起细胞质不相容性的沃尔巴克体菌株感染;第二种未被感染。结果是第二种果蝇的雌性和第一种的雄性之间交配不育。如果沃氏菌株是唯一起作用的因素,那么不同种类的果蝇之间的基因转移仍然是可能的,但最终结果却是这种交配不能成功。与D.Subquinnaria不同,D.recens雌性在其选择配偶时具有明确的选择性,几乎不可能选错其它品种的雄性。因此,两个阻断机制起到了相互补充的作用。一个方向的基因转移可以被沃氏细菌阻止(即使可以交配),而另一个方向上的基因转移就由仔细选择配偶的D.recens雌性所阻止。

不论是上述这些例子还是其他一些启发性举例,关于感染性物种的变化机理仍然在证明之中。但值得注意的是,沃氏细菌在物种最丰富的生物种群昆虫和螨虫中的感染相当普遍,也许沃氏细菌在生物树的繁茂的分支上助了一臂之力。

谁在操纵?

沃尔巴克体细菌寄生物决非是小小的白食客,而在自然界中广泛存在,并以各种不同的方式操纵着大量宿主有机体的繁殖。尤其是,细菌宿主如果试图逃避感染,将会导致其生物学性质和进化发生意想不到的改变。科学家正在进一步探索沃氏细菌其它未知的一面,我们希望这位有影响的旅客还藏有其它神奇的东西。

性破坏

沃尔巴克体细茵性寄生物的某些菌株所采用一种重要的过继性策略,是通过产生某种配对障碍干涉宿主成功的交配。研究认为,沃氏细菌通过限制其宿主内的基因转移,促进了新物种的产生。

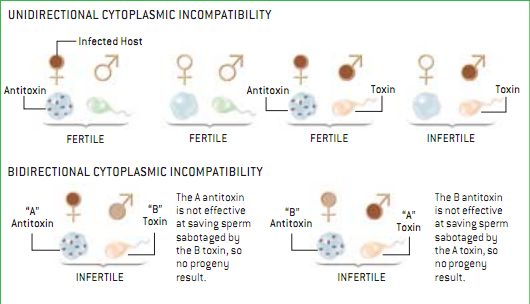

当一个感染的雄性和一个未感染的雌性企图交配时产生细胞质不相容性。作为一种进化策略,细茵通过伤害不包容其眷属的宿主,间接地帮助了包容眷属的宿主。

在雄性中,沃氏细茵的某些茵株向宿主的精子中释放毒素,这很可能改变DNA结合的蛋白。毒性物质引起雄性染色体非正常凝集并阻止新形成的受精卵的发育。当雄性与一个感染的雌性交配时,则不会产生凝集。在这种情况下,沃氏细茵在卵子中释放抗毒素拯救受精卵。

细茵对宿主的这种控制已经被解释为是进化上的恶意行为,因为它减少了未被寄生的雌性的生育,而对破坏精子的细茵没有直接的好处。但是这种策略是成功的,因为它间接地对感染的雌性有利,因此对其残存的沃氏细菌也有利。这些雌性对其配偶的选择没有限制,因此对无寄生物的雌性有利。当这些感染的雌性个体产生更多的感染的雌性个体时,这种策略促进了细菌的传播。在加利福尼亚大学戴维斯分校的MichaelTurelli和澳大利亚的拉托贝大学(La Trobe)大学的Ary A.Hoffmann发现了这种方法成功的很好的证据。在美国东部,引起细胞质不相容性的所谓沃氏细茵的Riverside菌株,通过其宿主(Drosophila simulans果蝇)种群,正在以每年100公里的速度传播。

单向型细胞质不相容性中,只包括沃氏细菌一个茵株,在一个方向上的交配受到破坏。如果有产生细胞质不相容的更多茵株存在(这种情况被称为双向型细胞不相容性),情况就更值得关注了。为了便于讨论,将两个细茵茵株设为A和B。如果含有来自茵株A的抗毒素不能有效地中和来自于菌株B的毒素,或者B的毒素不能中和A的毒素,则在任何一个方向的交配都是不相容的。如果种群中所有的个体都被一种或其他茵株感染,含有相同菌株的个体之间的交配是唯一有效的交配。不同茵株之间宿主交配将导致不相容性。两个沃尔巴克体菌株将种群一分为二,将会阻止在新种群间的品种杂交。

——L.D.H and J.P.R.

【李兆忠 杨奎/译 秦致/校】

请 登录 发表评论