深海微型潜艇

Graham S.Hawkes*

小型、机动、自持的潜水艇有可能有朝一日载送一个人到达深海之底。

海洋占地球面积的2/3,并且是地球上大量生物的生存之地。然而,令人遗憾的是,人类享有这片被水淹没的巨大生境的自由度却是有限的。戴有水下呼吸器的潜水员只能触及海洋的表层,即只能下潜50米(合164英尺)一一这一距离仅及从海面到洋底最深处的1/225z大约只有半打老化妁潜水器能把人员载送到比从海面到洋底最深处的距离的一半略深一点的地方,只有几个机器人探测器和摄影机能够潜得比这更深。1960年,有人驾驶的深海潜水器的里雅斯特号(Trieste)曾经到达11,275米深的马里亚纳海沟的底部,然而,如今却只有日本的新型机器人潜水器航海号(Kaiko)能够到达这样的深度。

使深海探测难以进行并使人类难以踏入这一领域的,是水的基本性质,即高密度。水压随着水的深度而直线上升,在洋底最深处达到了可怕的1,200个大气压,即每平方英寸16,000磅。对于的里雅斯特号来说,要到达洋底最深处,就需要有一个非常厚的球状钢质耐压壳体,而这壳体本身则又需要配备若干个充满轻质液体的大容器,才能提供足够的浮力。此外,流体动力学的阻力抑制着潜水器的运动,使之达不到使远距离潜水运输成为切实可行所需要的速度。事实上,目前的潜水器速度太慢了,无论是下潜几千米到达深海,还是从深海上浮几千米到达海面,都需要耗费几个小时,以致于它们需要用专门设计的母船来运输、补给和部署。为了克服这些障碍,从事深海探测的大部分科学家都已从有人驾驶潜水器转向机器人潜水器。现在,70

称为遥控潜水器(remotelyop—eratedvehicles,简称ROV)的有绳潜水探测器和小型的计算机控制蓄电池驱动潜水器(autonomousunderwatervehicles,简称AU.V)可以由任何合适的船只操纵。此外,它们的造价比较便宜,并且当然不会给操纵它的人带来任何危险。事实上,由于ROV普遍应用于海上石油工业,经济上的理由有可能在不久以后使传统的潜水器退出历史舞台。

对于人类来说,完全失去以人来探测深海的能力想必并非幸事。且不说某些海下工作由人在现场完成效果是否最好这一问题,不能身历其境本身就是对人类的冒险精神的一种打击。由于上述原因,努力实现下述目标看来是值得的——研制一种性能更好的深海潜艇,不是要以它来取代ROV或AUV,而是为需要它的人提供一种现场辅助能力。

深海飞驰型潜水艇

深海飞驰(DeepFlight)计划的目的是要摆脱目前存在的限制,从而研制出一代轻型的有人驾驶潜水器,这类潜水器可以经济地运行,并可以不依赖于研究母船和商用母船而独立运作.笔者及其同事建造。深海飞驰1型纯粹是将它作为试验用船,以评估有关提高流体动力学效率的工程技术思想,并对其它一些关键的系统进行检验,这些系统想必能将上述潜水器的尺寸缩小到微型潜水器的水平.在由这一原型机获得的认识和经验的指引下,我们目前正致力于。深海飞驰2型的设计,它比。深海飞驰1型更为实用,并有可能将一名乘员送达洋底最深处.

虽说深海飞驰型潜艇和传统潜水器在外形上的巨大差异看起来就象是放纵的设计灵感的展露但它确实是工程技术对提高潜水器行动速度的需求的一个回应.由于流体动力与速度的平方成正比,所需功率与速度的立方成正比,要将潜水器的速度由1节提高到5节,就必需将发动机的功率提高100倍左右.在近期没有希望将蓄电池的功率提高到这样高的水平的情况下,要想提高潜水器的速度,就必须减小阻力。

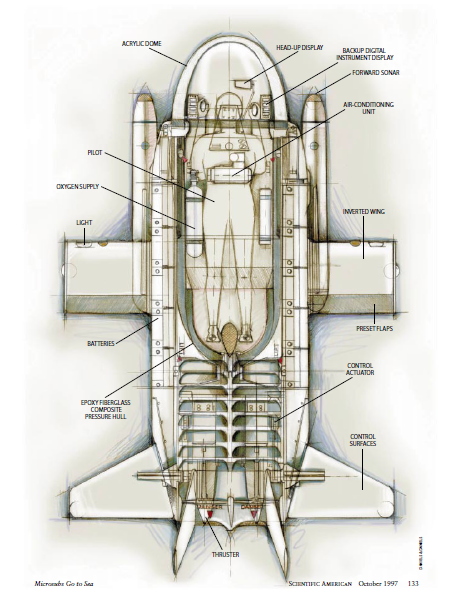

在许多方面,最多能下潜到1000米的深度的深海飞驰1型都更象一袭深水潜水服,而不象一艘小型潜水艇。深海飞驰1型的迎风面积很小,并且必然地采用了飞机、鸟类、海豚和鲸类共有的菰线形外形和翅翼(或鳍).在设计深海飞驰1型时,笔者抛弃了深海潜水器和潜水艇的基本特征一一种可变的浮性系统,它使得潜水器具能在水中改变其毛重,并能使之下潜到海底和上浮到水面.深海飞驰1型始终保持着微小的浮性.一旦开始运动,它就利用翅翼(相对于飞机机翼而言,它的翅翼是倒置的)下潜.可动尾翼使其航向可用人工控制.利用控制着一个自动驾驶系统的小型操纵杆的微细动作,深海飞驰1型的驾驶员就能使之在水下。飞行。透明的丙烯酸树脂艇首一直延伸到盖过驾驶员周围视觉的位置。而由于视线内没有显露的物体,其水下飞行效果简直是棒极了。

曾经有过一大困难,就是如何将深海飞驰1型的仪表设备缩小到很小一点可利用的空问以内。然而,这一困难已经被微处理器技术解决了——几个电键就带来了基本上是无限的可控性,而大部分仪表显示设备也缩减成了视频显示屏上的不同页面。旧技术很难被新技术取代,而深海飞驰1型作为连接过去和现在的桥梁,具有两台数字显示装置,它们构成了基本的仪表设备

与传统潜水器相比,或许我们的设计的最显著的区别就是单人乘员的姿势——俯伏着,面朝前,身子固定在一个贴身的腔体(bodypan)内,而不是直着身子坐在椅子上.起先,这种姿势似乎很别扭,但对于一艘试验性潜水器来说,它似乎又是可接受的。没有立即清楚的是,这种姿势正是在水下潜游的人和其它哺乳动物所采用_的.因此,毫不奇怪的是,在水下,这种姿势使人感到自然而舒适.在深海飞驰1型上呆过之后,笔者立刻废弃了自己关于其它小艇的设计,笔者曾在内心期望,那些小艇能够提供一种。适当的坐姿.出于对内心舒适感的让步,在深海飞驰2型上,基本的体姿被改为使人放松的30度,它使初次的乘员在下潜和上浮的过程中都保持着不会使人紧张的姿势.

下潜得更深的深海飞驰型

深海飞驰1型的流体动力学设计在其行驶的比较浅的水域中有着非常出色的表现,然而,这样的设计能在深海飞驰2型预定要下潜的深得多的水域奏效吗?令人高兴的是,答案是肯定的.增加的深度和压力并没有构成阻力,因为实际上水是不能压缩的,所以潜水艇在海洋最深处的动力学性能实际上和其在近海面的水下的性能是一样的.

然而,艇壳上增加的压力却是必须顶住的。把艇壳换成标准的钢壳想必会牺牲由轻型艇壳换来的好处。然而,人们还是有理由认为,有可能找到一种实际的替代方案,它能取代适于海洋最深处的压力的船壳.美国海军已成功地试验过利用新型的陶瓷材料制成的有浮力的深潜船壳,这类船壳具有有人乘坐所需要的安全可靠性.关于上述陶瓷材料的数据资料已于最近销密,此举会促进其商用开发.由于压力增大,深海飞驰2型想必需要用更传统的观察孔来取代深海飞驰1型上的丙烯酸树脂观察罩.

深海飞驰2型采用上述新型陶资材料制成,井采用了已被深海飞驰1型证明可行的多项新发明,因而应是不同凡响而效益卓著的.它可以在具有笔者所谓的"智能自主系统"的艇壳内操纵,因而具有无人驾驶水下探测器无可比拟的优势一一AUV在智能上比不过它(因为它们是机器人),ROV在自主性上比不过它(因为它们是被系在工作区内的).此外,我们的目的并不是要创造一种能够取代AUV和ROV的潜水器,而是要增进它们的能力,以便人类有充分的机会能够下潜到海洋深处.

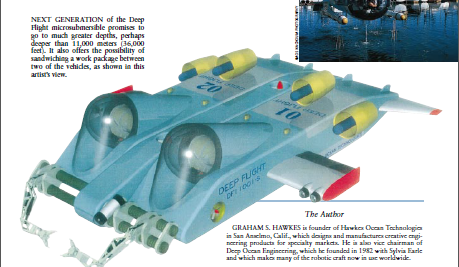

由于研制新型潜水器的资金不足,深海飞驰2型就必须成为一种造合于各种用途的万能艇,这样才能满足各种各样的需求.例如,对于水中的生物学家来说,它应具有灵活、敏捷而隐秘的性能,而对于地质学家来说,它应能起到大功率推土机的作用.为了满足各种不同而互相冲突的需求,它的基本设计应是由标准组件构成的,井且应是适应性强而可改装的.可分离的组件应能迅速、容易地在母船甲板k重新组合成三种基本型式中的任何一种一一一种型式应是一艘单人潜艇,其自重和阻力都极小,可用于水下观测和探查.第二种型式应配有一对结合在一起的单人设备,可用于这样的勘探使命一-两名乘员中的一个只是一名被动的观察者,而不是驾驶员.最后一种型式的深海飞驰2型应安装成更重型的工作船,它由两个单元构成,一个工作插件夹在两个单元之间.工作插件装有垂直推进器,使该艇能象峰鸟一样围绕着工作现场盘旋.

和所有航空器和船舶一样,深海微型潜水艇也会有其限度,在可预见的未来一段时间内,它们的用途仍将受到严格限制,如用于科学探测之类.唯一实际的运输用途想来似乎是在海下设施和海面之间往返运送人员和在较浅水域作短途水下巡游.然而,它们确实能够使人欣赏到海下奇观,而这是机器人潜水器所做不到的·我们若是想亲自到地球上最大的生境去自由自在地漫游和工作,有了它们,便能如愿以偿.

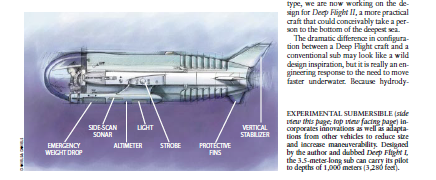

图1试验性潜水艇(本页为侧视图,下页为俯视图)采用了来自其它交通运输工具的新发明和改进措施,以缩小潜艇尺寸,提高机动性.这种只有3.5米长的潜艇足由笔者设计的,称为“深海飞驰1型,能将一名乘员送达1000米(合3,280英尺)深的海下.

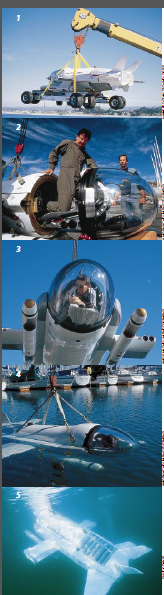

图2装在转运架上的深海飞驰1型(见图1)被装上一辆卡车,以便转运到发射场去.笔者进入深海飞驰1型(见图2),起重机吊起深海飞驰1型(见图3),并将其放入水中(见图4),以进行试验性潜航.一旦进入水下(见图5),深海飞驰1型的丙烯酸树脂观察罩就能使乘员视野开阔无碍(见图6).漂浮在水面上的深海飞驰1型(见图7)正等待起重机把机子从水中吊起(见图8)

图3 下一代深海飞驰型徽型潜水艇,有希望下潜得比目前还要深得多,或许有可能 下潜到超过 11.000米(合 36.000英尺的海下深处.此外,还有可能如困所示,在两艘深海飞驰型潜水艇之间夹一个工作插件.

请 登录 发表评论