期颐老者时常比耄耋老人要健康强壮。关于衰老的传统观点可能需要重新考虑。

还在医学院读书时,老师教给我的知识就是,慢性致残性疾病尤其是早发性老年性痴呆症的发病率随着年老而不可抗拒地增长。我因此而认为,年龄在95岁以上的期颐老者,即人们通常所说的人瑞,想必是我的患者中体质最衰弱的人。然而,在我成为老年病学研究人员之后,我才大为惊诧地发现,在我经手诊疗的高龄老人中,人瑞往往是最健康、最敏捷的。事实上,作为研究项目的一部分,在我要按预定计划会见一位百岁老人的那天上午,老人告诉我只能推迟同他会面,作为一位期颐老者。他已见过19位美国总统宣誓就职,而那天上午他正要忙着去投票选举下一位总统。

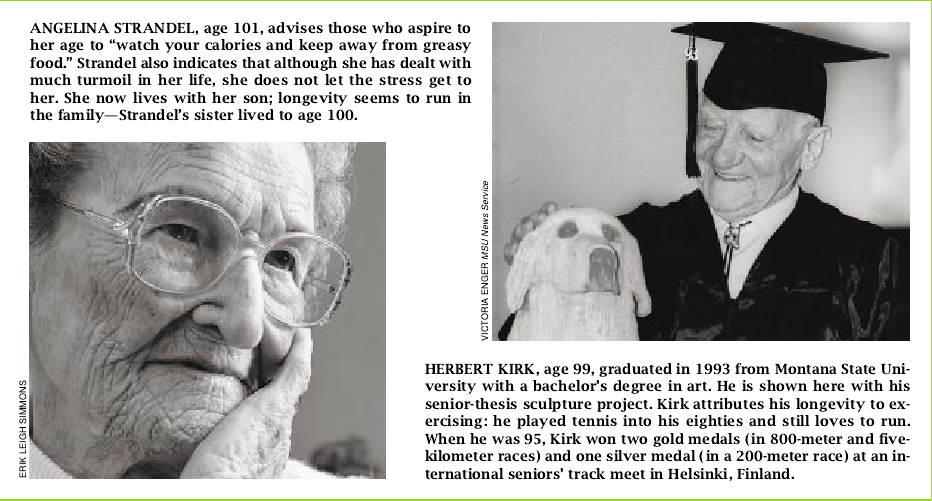

所碰到的这类事例使我不禁产生了疑问:那种认为人越老病越多体越弱的流行观点是否不大正确?许多90多岁的期颐老者或许恰恰是身强体健的吧?人瑞是否构成了一个特殊的、一个长期以来被错误认识的人群?从那以后,我所遇到的期颐老者除了少数例外,都说他们的期颐之年基本上是一无病二无恙的。许多期颐老者仍在工作,并且性生活活跃,还以室外活动和美术活动为乐。他们的生活内容基本上仍保持原样,似乎对于他们来说,年老算不上一回事儿。此外,越来越多的证据表明,人瑞中有相当大一部分比许多80多岁90出头的人要强健。由此看来,那种认为人越老必然体质越差疾病越多的普遍看法,确实需要重新加以修正。

人瑞未来的医疗保健费用估计数值看来也需要修正。80年代,美国的百岁老人增长了160%之多。许多人口统计学家因此预计,到2040年时,年龄在85岁以上者会达到2千万人到4千万人;到2050年时,百岁老人会有50万人到400万人。这样,85岁以上者的医疗保健费用将成为一个极其沉重的经济负担,特别是在他们当中有大量的人需要特殊医疗护理的情况下。然而,事实很有可能是,人瑞的实际医疗保健费用大大低于以前的估计。

最初的一些支持笔者观点的证据来自一项对早老性痴呆症的研究,这项研究是笔者和其指导教师美国波士顿希伯来老年人康复中心(the Hebrew Rehabitation Center for Aged)的刘易斯▪A. 利普塞茨(Lewis A. Lipsitz)一起进行的。已有不少研究人员报道说,早老性痴呆症会使人丧失正常心理功能导致痴呆,并最终造成大约40%的85岁以上老人死亡。一些研究人员认为,90岁的老人有近50%患有早老性痴呆症,患有该病的百岁老人更是多达70%。然而,得出这类结论的许多研究项目并没有包括93岁以上的老人,从而在一定程度上使上述结论值得怀疑。1991年,笔者和利普塞茨率先进行了—项独创性研究,以弄清作为慢性病治疗医院的希伯来老年人康复中心的早老性痴呆症百岁老人发病率是否与上述推测相符。我们发现,在12位百岁老人中,只有4位看来患有早老性痴呆症,因而只占总数的25%。若是考虑到这类医院的常住病人比社会上的一般同龄人更有可能患该病这一点,这一比值之低就更令人吃惊了。

我们的研究结果意味着,至少从认识的角度讲,人瑞的健康状况确实比通常人们所想象的要好。于是我们急于弄明白,究竟是什么原因使得人瑞的健康状况如此之好。我们推测,这一问题的答案在于,由于某种原因,某些人特别不容易患这类使大多数人在进入期颐之年以前就致残致死的病症。正是因为他们对这类疾病特别具有抵抗力,他们才比其它人活得更长,并且活得相当强健而少有疾病。换句话说,作为一种“适者生存”现象,人瑞之所以有幸能够有选择性地长期生存,是因为他们所特有的素质使他们能够不患或迟患通常伴随着年老而发生的疾病。

70年代时,人口统计学家们曾经略显狭隘地将“有选择性的生存”这一概念用于表述75岁以上的美国黑人死亡率的反常下降现象。据研究人员报道,尽管在75岁以前,美国黑人的死亡率高于美国白人,但75岁以后,美国黑人和白人在死亡率上的差异却颠倒过来了。在75岁以后,作为一种某些人所谓的倒换(cross-over)现象,美国白人在一定年龄的死亡率反倒高于同龄的美国黑人。这些研究人员推测说,由于许多美国黑人在经济上处于劣势并且医疗保健待遇差于白人,美国黑人往往死得较早。因此,能够有幸活到75岁以后的美国黑人所代表的其实是一个活力特别旺盛的人群,他们能够克服其他人克服不了的障碍,因而他们的活力又使得自己在高龄时能够具备强于大多数同龄美国白人的生存优势。

研究人员一度感到迷感不解的是,调查结果表明,人瑞在认知和生理上,健康状况好得非同寻常,而这类谜团采用“有选择性的生存”一说也可以得到解释。有幸进入期颐之年的老人似乎年事越高患早老性痴呆症的可能性越小。此外,进入期颐之年的老者其心理机能一般都比80多岁的人要健全。而从罹患早老性痴呆症的人一般都是在80多岁90出头时死于该病这一点来看,上述模式趋向似乎就更明显了。期颐之年这一年龄组的人如果几乎全是不易患早老性痴呆症因而保持着无限期的认知能力的强健老者,那么,上述模式趋向就可以得到解释。

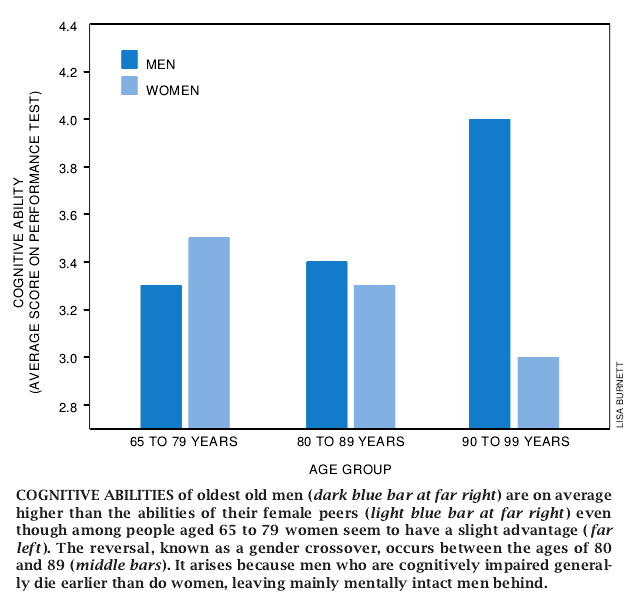

令人惊诧的是,作为一个人群,90岁以上男子的心理机能一般都比女性同龄人要强。似乎女性不同于男性——往往是患有早老性痴呆症而不直接导致死亡。因此,女性人瑞的心理机能平均而言就比男性同龄人要差,后者实质上是一个剔除了因患早老性痴呆症而死亡者的健康人群。

90岁以上男子这一人群的生理健康状况也比女性同龄人要好。六七十岁的男子比女性同龄人更容易患中风和心脏病发作。由于妇女患这类急性病的时间比男性要晚,使得她们能够活得较长,而男性因患病较早,自然去世也早。按绝对数字计算,活到95岁的女性比男性要多出许多,但若是从心理健康状况和生理健康状况来看,则男性一般从95岁起就比女性要强。由于男性期颐老者身体健康,一般未患任何疾病,他们在存活率上便明显超过了妇女。尽管男性在百岁老人中只占20%,但在105岁的老人中,却要占40%。这种男性在进入期颐之年后心理健康状况和生理健康状况反而比女性要好的倒换现象,就是笔者所说的“性别间倒换”。

从对80岁老人的研究结果中,可以看到性别间倒换的早期迹象。活到这一年龄并且没有大病的老翁往往可以继续健康地活下去,而不需要特别的医疗护理。美国国家衰老研究所的理查德▪M. 舒茨曼(Richard M. Suzman)及其同事发现,一项此类研究中的80岁以上老翁的独立性比同龄老妪要强。他们发表于1984年的报告指出,该年龄组的老翁中,有44%的人身体强健,具有独立性,而相比之下,同一年龄组的老妪中,仅有28%的人身体强健而具有独立性。此外,杜克大学的肯尼思▪G. 曼顿和埃里克•斯托拉德对美国老年人的活跃预期寿命即独立生活的寿命长短作了估测,结果表明岁以上老翁身体健康、生活活跃的寿命比同龄老妪要长。

究竞是什么生物学因素和环境因素使得人瑞能够健康地活到95岁以上呢?毫无疑问,多种相互关联的因素在这中间发挥着重要的作用。所谓的长寿基因似乎使得人瑞免患多种疾病,而由遗传或其它因素决定的适应能力则使得人瑞免患对生命有潜在威胁的疾病。而日常生活习惯的弃恶取善,例如不吸烟,注意营养和体育锻炼等,则也有可能有助于某些人健康长寿。此外,大福好运显然也有帮助。

人体内可能存在的长寿基因中引人注意而有待确定的对象,是那些调节着机体的机制使之免遭氧基团危害的成分。氧基团这类化合物是在体内的天然环境下产生的,具有强烈的活性,能够损伤DNA和毁灭细胞。亊实上,人人都有同这种损害作斗争的能力,因为它是由遗传因素决定的。基因变异体(gene variants)使机体对氧化损害产生极为有效的抵抗力,通过减缓氧基团损伤细胞的速率,而大大有助于延长人瑞的寿命。

人瑞除了具有长寿基因之外,其有害缺陷基因补体的含量可能也低得异乎寻常。笔者及其同事已经发现了存在这种情况的证据。最近已经发现,一种为蛋白质apo-E编码的基因的变异体同早老性痴呆症患病危险率显著增大有联系。早老性痴呆症的平均发病年龄看来同个人经遗传从父母获得的apo-E基因的类型有关。apo-E常见的有3种类型,即E2、E3、E4。在从父亲和母亲那里各获得一个E4基因,因而具有两个E4基因的人,其罹患早老性痴呆症的危险率比普通人大8倍,并且患上该病后表现出症状的平均年龄为68岁。具有两个E3基因的早老性痴呆症患者其症状表现得稍晚一些,约在75岁时显现出症状。E2基因的作用目前尚不清楚,但有证据表明,这种基因同早老性痴呆症患病危险率较低有联系。

通过与马萨诸塞总医院布雷德利▪T. 海曼领导下的实验室合作,我们已经测定了90至103岁的健康受测者的E4基因携带率。我们的研究结果表明,平均年龄为93岁的这一年龄组有14%的人至少带有1个E4基因。据以前对85岁的人的研究,有18%的人至少带有1个E4基因,65岁以下的受测者中,有25%的人带有E4基因。E4基因的携带率随着年龄的增大而显著降低,在28岁这一年龄跨度下降低了近50%之多。据其它一些研究指出,百岁老人的E4基因携带率下降幅度更大。我们估计,各个人瑞组的E4基因携带率之所以低得异乎寻常,部分原因在于这种基因同早老性痴呆症患病危险率和死亡率增大有联系,因而许多E4基因携带者都未能活到期颐之年。虽说E4基因可以视为死亡危险率上升的多种潜在标志之一,但其作为早老性痴呆症预示标志的重要性尚未得到证明。

基因可以为人的寿命提供一份蓝图。事实上,基因可以看作人的抗病力大小的标志。作为这种标志,基因有助于确定影响衰老的两种相互关联的因素——适应能力和机能储备。适应能力是指人自身克服疾病或创伤的能力,或者是有效地克服这类应力的能力。而机能储备则是指某个器官要发挥充分的效能所必需的能量储备。显而易见的是,人的适应能力部分取决于人自身的机能储备,因为机体要有克服疾病的能力,就必须各个器官都能正常发挥其机能。

从神经原纤维聚集物(tangles)的形成对人的认知能力的不同影响,可以看出以上两种因素对于许多人瑞的健康长寿所具有的重要意义。神经原纤维聚集物使死亡的脑细胞表现为网状,脑细胞死亡虽说是随着人的衰老而自然发生的,但在早老性痴呆症患者脑内却是大量出现的。神经原纤维聚集物在早老性痴呆症的症状显露之前,会随着时间的推移不断累积,不过神经原纤维聚集物的数量是因患者而异的。例如,据一项尸体剖检显示,一位享年103岁的老翁生前几乎没有表现出早老性痴呆症的症状,然而其脑内神经原纤维聚集物的含量却异于常人,若是比其年轻的大脑的神经原纤维聚集物含量也是这样的水平,那么那位年轻患者或许就是举止疯狂的人了。推测起来,这位老人由于具有过量的脑机能储备,体内就能自动为因早老性痴呆症病情发展而造成的脑损害做出补偿。或许那些神经原纤维聚集物形成得十分缓慢并对神经原纤维聚集物有很高的耐受性的人能够长期保持健全的心理机能,即使真要表现出明显的早老性痴呆症症状,也只是在年事极高时才显露出来。

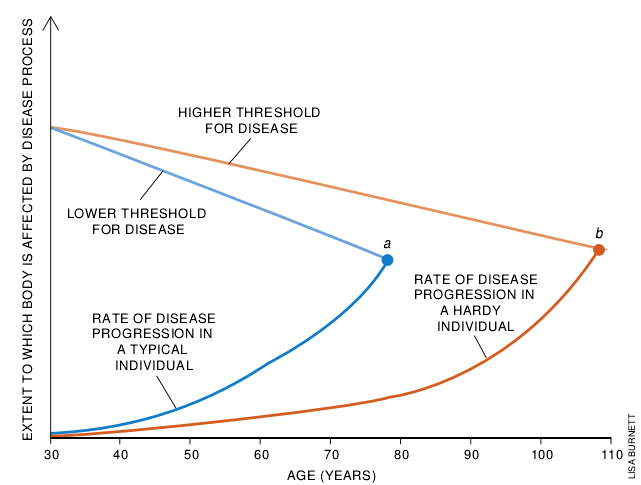

据笔者看来,由于我们已经发现,许多人瑞虽已达到95岁以上的高龄,但仍然身心健康,精力旺盛,为未来的人瑞的医疗保健之需而制定的有关计划,可能就有必要重新修改。从目前情况来看,这类计划的主要内容,是以如下论点为依据的——尽管将来致死性疾病的发生会随着医疗技术的改进而逐步推迟,但变性疾病的发病率却不会有什么改变。据上述理论预测,将来,人瑞会比90多岁的人患有更多、更长期的疾病,会有更严重、更长期的残疾。如果这种理论确实是符合实际的,那么,随着人瑞这一群体的持续发展壮大,我们这个社会中的人瑞看来就要背着身残体病的沉重包袱苦渡余生了,而国家也会因此而背上难以背负的巨大负担。

然而,新出现的一些数据却更支持与之对立的一种理论。美国斯坦福大学的詹姆斯▪F.弗赖斯所提出的这种理论认为,随着人们坚持采取更为科学的生话方式和医疗技术取得长足进步,病态、死亡和残疾将被压缩进寿命中一个较为短暂的时期。于是,无论是致死性重病(心脏病、癌症、中风和早老性痴呆症等),还是与年老有关的致残性疾病(变性关节病,感官损害症和良性记忆丧失症等),其发病时间都会大大推迟。与弗赖斯的上述理论相一致的是,身强体健的百岁老人在去世以前,体弱患病的时间时常相当短暂。尽管现存的百岁老人死亡原因统计资料十分稀少,但仅有的一点统计数据也意味着,百岁老人通常都是死于诸如肺炎一类急性病,而不是死于长期性的致死性疾病。因此,在某些方面,人瑞的情况与弗赖斯对未来长寿老人生存死亡模式的推断十分相似。或许人瑞就是十分罕见的少数人的代表,这类高寿老人靠自身的力量就能够抵抗疾病的侵袭,而无需借助于先进的医学技术。

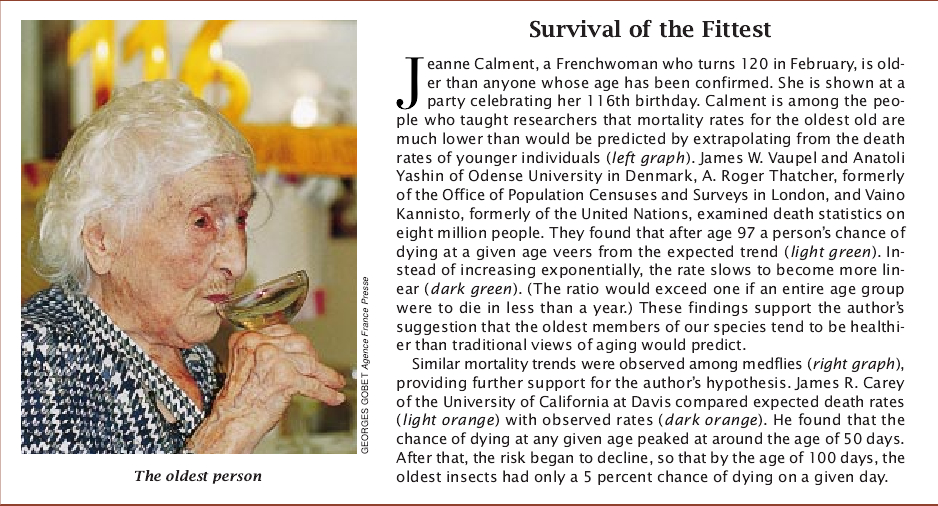

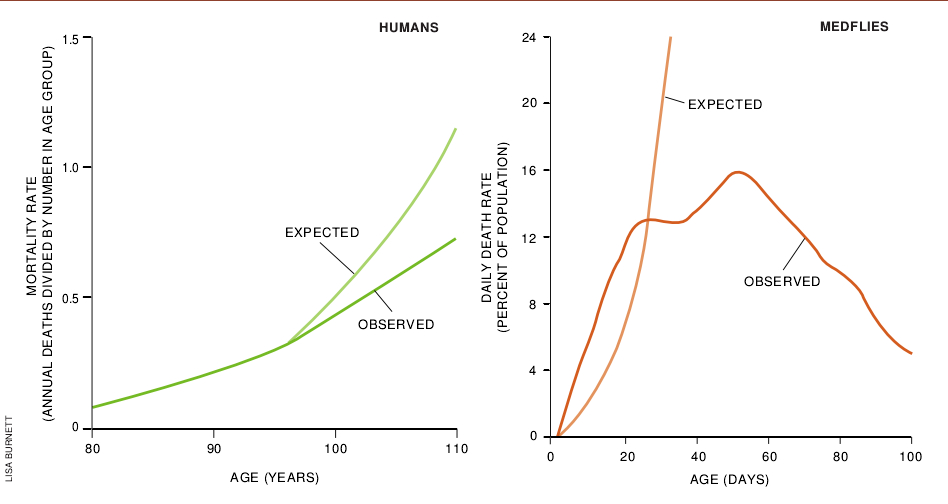

今年2月,法国阿尔勒的让娜▪加尔茫夫人将满120周岁,这使她很有可能成为年龄已经得到证实的当今世界人瑞之最。一些人甚至推测,她还有可能是世界上有史以来的长寿之最。我们当中的绝大多数人不要说活到让娜•加尔茫这样的高寿,甚至连接近她的年事也办不到。我们那些渴望像玛土撒拉(《圣经_旧约》)中的长寿之人,据说活了969岁——译注)一样寿极人寰的人,在延年益寿的坎坷之途上,面临着许许多多难以想象无法克服的障碍。然而,最近对人瑞的研究在促使人类重新思考关于衰老的生物学机理。遗传学、生物化学和流行病学等方面的研究,应能准确揭示,为何人瑞这部分人能够具备对致残性疾病的非凡抵抗力,并有可能提供广泛增进人类对致残性疾病的抵抗力之有效途径。除此之外,令人欣慰的是,上述研究结果意味着,尽管将来人瑞的队伍还会不断壮大,但他们很有可能不至于成为社会经济的沉重负担。与当今流行的关于老年的诸多论断相反,许多期颐老者并非风烛残年老朽不堪,而是老有所为身强体健。若是他们确实是“适者生存”法则的生动体现,那么,或许如今时机已到——我们该抛弃过去那些对人瑞的错误观念了。

【郑忆石/译 郭敏/校】

请 登录 发表评论