睾酮作为一种提高运动成绩的药物,长期以来一直被各种运动会列为禁服药品。它的施用可能很快会与其他合法的激素疗法一样,在医学界得到承认。

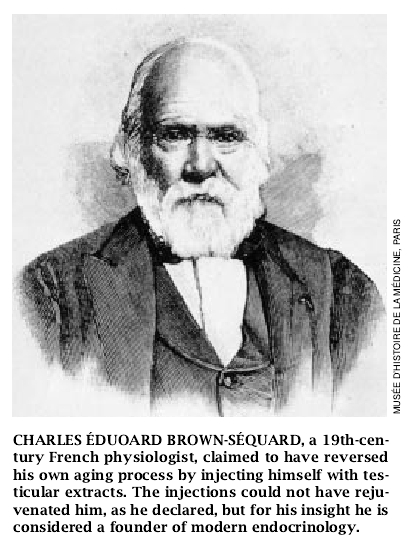

1889年6月1日,一位杰出的法国生理学家Charles Edouard Brown-Sequard在巴黎的生物协会宜称,他已找到一种使身心恢复活力的疗法。这位72岁的教授在报告中说,他已通过在自己身上注射从狗和豚鼠的睾丸中获得的萃取液而使自己的衰弱得以急剧改变。他告诉听众,这些注射液使他增强了体质,促进了智能,缓解了便秘,甚至还拉长了尿的弧度。

包括部分Brown-Sequard同代人在内的几乎所有生理学家都认为,这些积极的效果是由暗示作用而诱发的,虽然Brown-Sequard有着另外一番主张。不过,他提出的睾丸功能可以通过替换它们产生的物质而得以改进或再生这一主张是正确的。他的成就促成了“内分泌”的概念,该概念首先是由另一位著名的法国生理学家Claude Bernard于1855年提出的,它是器官疗法中“普换技术”的基础。Brown-Sequard有关内分泌能充当“生理调节器”(1905年被命名为激素)的见解使他成为现代内分泌学的创始人之一。一个日益先进的激素治疗时代亦由此开始,激素治疗的发展导致1935年出现了由睾丸产生的主要雄性激素睾酮的合成。

从那以后,睾酮和它的主要衍生物促蛋白合成-促雄性状类固醇使服用者的活力难以置信地激增。从四十年代起,无数优秀运动员和健美爱好者都在服用这些药物以增加肌肉块并强化训练方式。在过去的25年里,这种业务一直为官方禁止,但它在全球的黑市销售额仍髙达10亿美元,睾酮产品在合法临床医学中的多种治疗作用在相当长的时期内一直不为人们所了解。事实上,在50年前,睾酮看上去就好像会成为老年男性的一种常用药物,但由于种种原因,它始终未能取得“合法的”大量销售地位。也许最重要的是,医生们担心这些药物施用在妇女身上时经常会带来包括声音嘶哑和多毛症在内的男性化的副作用。

不过,现在已有令人信服的证据,表明服用睾酮的“合法”与“非法”界限正在消失。正在对促蛋白合成-促雄性状类固醇的危险和医学价值进行进一步的研究。实际上,科学家们正在考察那些公布的暂时性短期副作用(如攻击行为增多,肝功能损伤以及生殖问题)的严重程度。目前,有些医生正在对越来越多的老年男性施用睾酮,以增强他们的体质,促进他们的性欲并使他们觉得身体健康。在这里,笔者的目的在于描述雄性激素疗法那几乎完全被遗忘的历史,该激素疗法已达到为数百万人进行睾酮治疗的前景,髙峰。

器官疗法

Brown-Sequard为那些愿意测试他的睾酮液体的医生们免费提供了样品。他的这一举动在国际上产生了旨在治疗包括肺结核、癌症、糖尿病、瘫痪、坏疽、贫血、动脉硬化、流行性感冒、安德森氏病、癔病和周期性偏头痛病在内的一系列范围极广的疾病的试验热潮。这种动物萃取物的新学科来源于一种称作用同种器官医治患病器官的原始信仰。从古代起,医生们在漫长的几百年间,一直吩咐以摄取人或动物的心脏组织来获得勇气,用脑内物质来治疗白痴,并采用一系列令人作呕的身体其它部位和分泌物——其中包括胆汁、血液、骨、粪便、羽毛、角、肠、胎盘和牙齿——来治疗各种疾病。

性器官及其分泌物在这个奇异的疗法大全中占有突出地位。古埃及人认为睾丸具有药效,罗马学者Pliny the Elder则报道,驴子浸了油的阴茎或鬣狗涂了的阴茎可以充当一种性的崇拜物,“苏斯卢塔的印度草医学”(约公元前1000年)一书中建议通过摄取睾丸组织来治疗阳萎。Johannes Mesue the Elder(公元777-857年)则把一种睾丸萃取物当作春药。《维尔腾贝吉卡药典》(Pharmacopoea Wirtenbergica)是德国于1754年出版的药物简编,其中提及了海洋动物的阴茎和马的睾丸,这些外来物疗法是有重大意义的,因为它们生动地表示出把性神话和性生物学分离开来是不可能的,而这一点恰好又是古今相同的。

奥地利生物学家Oskar Zoth和他的同胞Fritz Pregl是受到Brown-Sequard工作鼓舞的众多研究人员中的两位。Fritz Pregl曾是一位医生,后来转而研究分析化学并于1923年获得诺贝尔奖。当运动生理学还处于萌芽状态时,这两位学者就己在研究睾丸萃取物能否增加肌肉强度,并提髙运动成绩。他们在自己身上注射公牛睾丸的萃取液,然后测量中指的力量。一个Mosso测力计记录下了每段练习的“疲劳曲线”。

Zoth于1896年完成的论文中得出了这样的结论,认为“睾丸萃取物增加了肌肉强度,并改善了神经肌肉器官”的状况。目前,大多数科学家仍然认为,这些萃取液只起到一种安慰剂的作用,Zoth等也曾考虑过这种可能性,但却将其否定了。不过,他的论文的结束语——“运动员的训练为进一步研究该领域和实事求是地评估我们的实验结果提供了机会”——作为第一份让运动员注射激素物质的建议书,可以要求一定的历史意义。

服用雄性萃取物的日益盛行促使其他科学家寻找这种萃取物的活性成分。1891年,俄罗斯化学家Alexander von Poehl拣出了磷酸精胺晶体,由显微镜专家Anton van Leeuwenhoek于1677年在人类的精液中首次观察到,其后又被欧洲科学家于19世纪60年代和70年代再次观察到。Poehl有关精胺存在于雄性和雌性两种组织中的主张是正确的。他断定,精胺增加了血流中的碱性,从而提高了血液的输氧能力。

因为血红蛋白在弱碱环境中的吸入氧而在pH值略显酸性时释放出氧,所以上面观察到的现象就十分有趣了。但Poehl又错误地认为,没有哪种化学品能介导氧与血红蛋白结合。他还相信,自己已在Brown-Sequard研究的基础上更进了一步,因为如果精胺的确加快了氧的输送,那么它必然是作为一种“动力发生”物质,拥有促进人类机体活力的无限潜力。结果是直到1992年精胺的作用才为人所知,当时哈佛医学院的Ahsan U. Khan和其同事提出,精胺有助于保护DNA免受分子氧的有害影响。

睾丸移植

在第一次世界大战前精胺理论的繁荣和二十年后睾酮的合成之间的时期内,另一种性腺疗法在医学文献中首次出现,并使少数开业医生发了财。把动物和人类的睾丸物质移植到身患性腺损伤或性腺功能失调的病人身上似乎在1912年就已开始,当时费城的两名医生把一个男性的事丸植入患者身上,按后来一位实验者的报道,手术获得了“明显的技术成功”。一年后,芝加哥的Victor D. Lespinarse从一位被麻醉的器官捐献人身上取下了一个睾丸,做成三块横切片,然后将它们植入已失去两个睾丸的患性功能障碍症的病人体内,四天后,病人就能充分勃起,并有明显的性要求。他坚持要离开医院去满足自己的性欲。两年后,该病人的性交能力仍然没有下降,Lespinarse把这次手术称为是“绝对完美的”临床手术。

在这些外科医生中,最勇敢无畏的是加利福尼亚圣昆廷监狱的狱医Leo L. Stanley。Stanley掌握着一大批稳定的睾丸捐献者和热切的接受者。1918年,他开始把刚被处决的犯人的攀丸移植进不同年龄的犯人身上,其中许多都反应说性能力得以恢复。1920年,Stanley写道,“人类睾丸的不足”促使他用绵羊、山羊、鹿和公猪的睾丸来代替,这些动物的睾丸也同样有效。他做了几百次这种手术,对他的称道一传十,十传百,引来无数寻求治疗一系列疾病的患者,这些疾病包括衰老、气喘病、癫痫、糖尿病、阳萎、肺结核、妄想症和坏疽,等等。Stanley没有发现任何恶果,就断定“注入人体内的动物睾丸物质会产生明显效果”,包括“缓解起因不明的疼痛,促进身体健康。”

早期的这种器官疗法是介于合法医学与庸医之间的边界上。例如,Stanley的工作就是十分值得尊重,足以发表在《内分泌学》杂志上。与Brown-Sequard一样,他也埋怨那些“失去了男子气概”的“庸医”和“医学海盗”,说这些人使本来就缺乏行动指南的研究工作处于一种半盲态中,他们有时为了追求经济上的盈利,更是把医学进步撇在一边。然而,Stanley自己就毫不犹豫地做了许多手术且被多个模棱两可的证据说服。由Serge Voronnoff在本世纪二十年代做的那些有争议的“猴腺”的移植手术为这位俄法混血儿医生带来了一大笔财富。

在一篇带有赞赏意味的回顾专著中,医学史学家David Hamilton为Voronnoff的诚实而辩解,当时内分泌学还是一个新领域而医德委员会又极其少。尽管医学杂志经常发出警告反对“奇特贩卖”、“任意使用多腺剂”以及“治疗时过分偏离常规”,但它们还是对Voronnoff等人的做法表示谨慎的乐现。考虑到现阶段对该领域的了解十分有限而这种疗法又很有吸引力,我们最好把这种治疗描述成边缘医学,而不是所谓的骗术。

睾酮的分离

在Stanley和他的伙伴医生开始做移植手术之前,其他科学家就开始寻找一种具有雄激素性能的特殊物质了。1911年,A Pezard发现一只阉割公鸡的肉冠与他注入公鸡体内的动物睾丸萃取液的数量成正比地生长。在接下来的20年里,研究人员利用该实验以及其它类似的动物实验以确定从大量的动物睾丸或人尿中分离出来的各种物质的雄激素效应。1931年,Adolf Butenand设法从15,000升警察的尿中提出15毫克雄酮(一种非睾丸雄激素),才使这些研究人员的探求进入最后阶段。其后几年里,许多研究人员都确认,睾丸内有一种雄激素因子比尿内的更有力,这就是睾酮。

由相互竞争的制药公司资助的三个研究小组投入了分离激素和发布成果的比赛中。1935年5月27日,由荷兰奥斯的Organon公司(Laqueur一直是该公司的科学顾问)资助的Karoly Gyula David、Ernst Laqueur和同事们提交了一份题为“睾丸的结晶状雄激素(睾酮)”的论文,该论文目前已被视为权威之作。8月24日,一份德国杂志收到由柏林Schering公司支持的Butenandt和G. Hanisch的一份论文,它描述了“由胆固醇制备睾酮的方法”。8月31日,《Helvetica Chimica Acta》的编辑们收到了Leopold Ruzicka和A. Wettstein的论文,题为“人工制备睾丸激素高透明(雄烯-3-酮-17-醇)”,文章中宣称他们已经以“汽巴(Ciba)”的名义提出专利申请。Butenandt和Ruzicka最终以他们的这项发明获得1939年的诺贝尔化学奖。

合成睾酮的市场竞争就此拉开序幕。1937年,在人身上的临床试验已在进行中,使用的药物有睾酮的缓释衍生物丙酸睾酮注射液以及在体内比睾酮分解得慢的甲基睾酮口服剂。这些实验最初与包括睾丸萃取物或移植在内的更原始的方法一样杂乱无章、不规范。不过在早期,合成睾酮疗法基本上限于治疗性腺机能减退的男性,使他们能够充分发挥或是维持第二性征,并用于那些患有包括阳萎在内的定义不明确的“男性更年期”疾病的患者。

睾酮、妇女和运动

早期的合成睾酮产品也应用在各种女性疾病中,比如月经过多、乳房疼痛、痛经和雌激素造成的乳腺癌,因为睾酮使雌激素得以中和。在大约一个世纪里,医生们意识到,改变某些妇女体内的激素平衡可以使她们的转移性乳房肿瘤消退。目前已经公认在所有乳腺癌患者中有三分之一的肿瘤对激素都有依赖性,雄激素疗法可作为那些患有晚期乳腺癌的绝经后妇女治疗方案中的第二或第三选择。相比之下,本世纪40年代雄激素疗法被施用在各种年龄的妇女身上,因为当时对它们的抗肿瘤效果的机理甚至比现在了解得还要少。不过,在这一阶段从临床现察得出了有根据的结果,即雄激素即使未能阻止肿瘤生长,但也能减轻痛苦,增强食欲,增加体重并促进身体健康。

用睾酮治疗女性患者的后果之一就是发现雄激素能够更新或增强大多数患者的性欲。1939年,一位研究人员报道说,每天使用睾酮软膏能使已婚妇女的阴蒂增大,从而达到性欲高潮。更普通的是使用副筋膜药丸和针剂来达到类似效果,对部分乳腺癌患者这种大剂量的使用在增强其性冲动方面几乎没有失败过。

不过,使用睾酮来促进女性性反应并未成为常规疗法。目前看来,只有一小部分美国医生和较多的英国和澳大利亚医生在为此目的而使用雄激素。正如上文中提到的那样,睾酮疗法不受欢迎,部分原因在于某些副作用。此外,现在有些病人所感受的性冲动的复苏而情绪上却是抗拒的、讨厌的。然而,一般睾酮疗法的最大障碍是,临床医生需要一种使他们的女性患者不会男性化的促蛋白合成类固醇,从而使女性患者的声音不会变得低沉嘶哑,脸上和身体的毛发不会加深,阴蒂不会增大。尽管并非所有医生都被这些症状吓住,但有关它们是否是不可逆转在内的不同评估,引发了专业杂志上热烈的学术交流。

睾酮能够抵消雌激素作用的见解使它能够用作治疗男性同性恋者(移植外科医生于本世纪二十年代初期就已看到这一目标)。一个研究小组于1944年在《内分泌学》上写道:“很明显,同性恋者中的雌激素值较高”,并断定“固有的同性恋者与正常男性有着不同的性激素化学组成”。1944年,另一个研究小组描述了“一系列器官疗法的临床实验”,其中包括11位“基于各种原因要求接受治疗的明显的同性恋者”。研究小组透露,四个受治疗者是“被迫接受器官疗法的”——有一例是由于法庭的裁决,另外三例则是父母的命令。

未经一个安慰治疗组核查的器官疗法遭到了失败。实际上,考虑到有5个受治疗者,抱怨他们的性冲动增加了,研究人员承认有这样的可能“对活跃的(即进攻性强的)同性恋者施用雄激素会相当有规律地增强他的性冲动”而不是使性冲动减退。不过,即使是这个障碍也并未完全消除他们狂热的治疗研究热情。他们写道:“在适合病例中的治疗结果是如此之好,以至于我们不能允许对这种治疗的价值做出过分悲观的估计。”

同样是在本世纪四十年代,科学家们发现,睾酮能够促进肌肉组织的生长。合成激素研究的先驱Charles D. Kochakian早在1935年就报道说,雄激素刺激了蛋白质的促蛋白合成过程,提供了雄激素疗法可能增加蛋白质组织并刺激患有多种疾病的各种患者体内的蛋白质生长的可能性。本世纪四十年代早期的临床医学文献中经常讨论雄激素和肌肉增大的相关性,其中包括关于使用这些药物以提高运动员成绩的思考.一组研究人员于1941年决定“调查男性对肌肉结构的耐疲劳度是否会因睾酮而增加”,他们获得了肯定的结论。1944年,其他科学家想知道,“如果能够人为地把性激素浓度维持在较高水平上,工作能力随年龄增大而下降的趋势是否会因此而有不同的发展。”

作者Paul de Kruif在1945年出版的《雄性激素》一书中使许多这类发现得以推广。这本甚为畅销的书促进了运动员中使用睾酮的增长。根据各种轶事报告,西海岸的健美运动员从四十年代末、五十年代初就开始试用睾酮制剂。有关这些药物功效的新闻显然是于六十年代初期传到从田径比赛中的投掷项目到足球等其它强力量型运动中的。

在过去30年里,促蛋白合成类固醇的使用已进入其它奥运会运动项目中,这些项目有曲棍球、游泳、骑自行车、滑雪、排球、摔跤、手球、滑雪橇和英式足球。大学和中学的男运动员使用类固醇是有许多资料证明的。据估计,美国有100万人在滥用类固醇,他们中的许多人服用这些药都是为了非竞赛性的健身目的。打算用来抑制在运动中使用类固醇的药检计划自70年代首次执行以来已严重失效。这些方法常常缺乏抓住服用者所需要的灵敏度,许多优秀运动员和腐败的运动官员已学会避免被发现。

睾酮的临床使用

睾酮产品的某些临床使用可追溯到雄激素疗法的最早期。促蛋白合成类固醇最常见的、被认可的用法是作为一种治疗性腺机能减退的男性之替代疗法。它们也被用来治疗有正常血清睾酮水平和低于正常水平的阳痿患者。睾酮酯类常常用于有明显发育延迟的男孩以刺激发育和诱发青春期。从四十年代起,雄激素已被用来治疗与使人衰弱的慢性疾病(诸如那些纳粹集中营受害者所忍受的疾病)。外伤(包括战争中受伤)、烧伤、外科和辐射治疗有关的虚损状况。

因为促蛋白合成类固醇增加了红血球的产生(红细胞生成),所以在骨髓移植和合成促红细胞生成素治疗变得常用以前,它们是种种贫血症的首选疗法。从三十年代晚期到八十年代中期,精神病医生用促蛋白合成类固醇以治疗抑郁症、忧郁症和更年期精神病。目前,睾酮酯通常被当作治疗缺乏人生长激素(hGH)的儿童的hGH疗法之辅助药物。最近,部分医生开始试验把促蛋白合成类固醇作为治疗在人免疫缺陷病毒感染和艾滋病病情发展期间出现的虚弱和肌肉虚损的一种方法。临床病例研究表明是有希望的,并且这些病人都感到身体状况有所好转,力量增大,食欲增强,还长胖了。

此外,从七十年代晚期起,睾酮酯类就被评定为一种通过内分泌反馈循环来调节男性生育力的可行方法。丘脑下部通过减少另一种激素(即促垂体激素释放激素)的释放而与血液中高水平的睾酮起反应,而促垂体激素释放激素又通过脑垂体来影响人体睾酮和精液的产生。1990年,世界卫生组织报道了一项10个医疗中心从事的全球性实验的结果,该实验旨在确定促蛋白合成类固醇作为一种对人体产生最小的、短期副作用的男性避孕药的功效。人们注意到,有趣的是为这些实验对象开出的剂量超过了被禁赛的奥运会短跑名将本·约翰逊的服药剂量。这一比较表明,促蛋白合成类固醇作为合法的男性避孕药会使反对运动员常规服用这类药物在医学上的理由变得软弱无力。

八十年代后期,部分由于一个日趋老年化的社会以及对健康老人补充人生长激素(hGH)所获的有利的初步结果所驱使,研究人员再次开始评估睾酮“成功地”防止老化的效果。九十年代初,许多科学家对在54岁以上、睾酮含量偏低或正常的男性身上补充睾酮的效果进行了试验性研究。总的结论是肯定的,它们包括体重增加,力气增大,骨吸收可能下降(有使衰弱得到改变的潜力),性要求和性活动据说也增多,并且空间认识和单词记忆的能力还提高了。

因为大多数医生凭直觉承认了激素替代疗法在妇女身上的功效,所以他们可能在男性身上欣然采用类似的激素疗法。在文化方面对大众化雄激素疗法的默许似乎已很明显,因为实际上在过去几年里,新闻界已播放并印制了关于睾酮和雌激素疗法对老年人口的潜在益处的无数报道。伦敦激素保健中心把睾酮针剂用在几百名不同年龄的男性身上,伦敦切尔西和威斯敏斯特医院一名妇科专家目前为他所医治的绝经后女性患者中的25%施用睾酮药丸。这种趋势有可能继续,意味着十年内大众化睾酮疗法就能成为标准的医学治疗措施。

这一预言是建立在大众期望和商业动机可以促进定义新的医学“疾病”的事实基础之上的。例如,1992年,国立健康研究所提出建议以研究睾酮疗法能否预防老年男性的身体疾病和抑郁症,从而产生了这样一个问题:是否老化过程本身即将被正式认可为一种可以治疗的缺陷病。马萨诸塞州沃特镇新英格兰研究所所长,老化问题专家John B. McKinlay提出了下列预侧:“我不相信什么男性中年危机,但即使是在我的观点中,也不存在这种综合征的流行病学、生理学或是临床上的证据。我认为到2000年,这种综合征就将存在。人们对治疗老年男性和绝经女性而获利具有强烈的兴趣。”

随着公众对雄激素的需求而带来的商业利益使医生忽视可能的有害副作用并过高估计其临床价值。例如,在1994年1月号的《泌尿学杂志》上,McKinlay和他的同事就阐明,任何形式的睾酮与阳痿都没有相关性,而阳萎是影响一个1800万名男性组成的潜在市场的主要健康原因,长期以来睾酮用在这类男性身上的规模都很小。但是,不能确证睾酮在一种疾病上的价值不可能阻止它被用来增强老年人的身体健康或恢复衰退的性欲。事实上,衰老正愈来愈被看作一种医学问题,这一转变正产生出这种认识:“男性经绝”与女性的一样,是可以治疗的。这样一种综合征的公认状况将预示着生理学正常状态新的社会定义以及促进人类机体的精神和躯体特性达到更高水平的更合法的目标。

【郭敏/译 刘义思/校】

请 登录 发表评论