随着森林与河流的缩小消退,儿童的劳动力对于父母日趋重要,家庭陷于贫困的恶性循环日益加剧。

正如政治观念大有差别一样,人们对于人口问题的见解也是大相径庭的。在一些人看来,人口的迅猛增长是导致贫困和环境恶化的根本原因。而在另一些人看来,贫困与人口增长之间的因果关系恰恰应该颠倒过来——是贫困导致了人口增长,而不是人口增长导致了贫困。然而说到对非洲撒哈拉以南地区和印度次大陆一类半干旱地带的研究,经济学家们却并不认为贫困、人口增长与地域环境之间,存在着互为因果的联系。对其中每项因素的研究,多半都是按其本身狭隘的途径进行的,而对于几种因素之间相互作用的探讨,则都是为大众化著述所主宰,这类著述虽说常能起到启迪教育作用,但总的来说,基本上是叙述性的,而非分析性的。

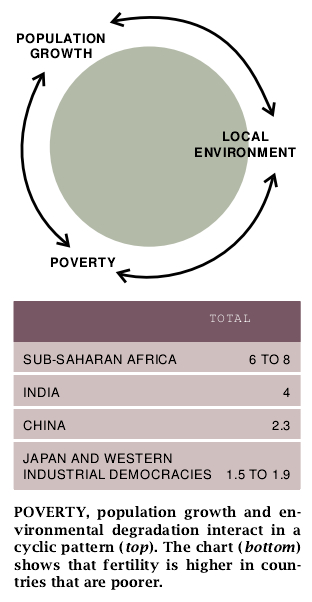

不过,在过去的几年时间里,一些研究人员已对上述因素的相互关系作了较为精细周密的研究。我们在研究过程中,将理论模型和诸如人类学、人口统计学、生态学、经济学、营养学和政治学等多学科的实验结果结合在一起,重点放在世界最贫困地区的大量小规模农村社区,对人口增长、贫困和地域资源状况恶化互相影响的环境作了研究。这项集合了多学科的综合研究证明,人口增长、贫困和地域资源状况恶化等三大要素之中的任何一个,都不是直接导致其它二者的原因,而是其中的每一个要素都既影响其它二者,又受其它二者的影响。这种全新的观点对于我们制定和推行必要的方针政策,改善世界赤贫人口的生活,具有重大的意义。

这种全新的观点把焦点放在地域环境上,而不是像针对环境和人口增长的大众化著述那样,一般都是从全球的观点出发。大众化著述所一再强调的,是庞大的人口在遥远的未来对我们这个星球形成的种种有害影响。尽管这种观点不是没有价值,但它确实使人们的注意力偏离了我们所应该注意的问题——世界极贫地区当今所存在的地域性经济困苦。事实上,对于世界极贫地区的赤贫人口来说,灾难并不是什么注定会在未来降临的东西,而是眼下确确实实存在的事实。除此之外,在发展中国家,是否要孩子,享有怎样的教育、食物、工作、医疗保健和地域资源的决定,基本上都是在像家庭这样小的实体内做出和实施的。因此,只有着眼于无数的地域甚至个人,我们对贫困、人口增长和环境之间联系的研究,才会具有真正的价值。

在世界的不同地区,家庭有着各种各样的表现形式,这使得对家庭的研究很难进行下去。几年前,美国芝加哥大学的加里•S. 贝克尔率先从家庭的角度研究这一问题。他采用上述全新观点的理想化模型来探査,家庭内部做出的决定是如何适应外部世界的变化的,这些变化包括就业机会与信用、保险、医疗保健和教育机会等方面。

笔者在大约5年以前开始自己的研究时,发现他的方法中存在着一个问题,即他是把家庭当作孤立的个体来研究的,而没有研究相互作用的独立个体之间的动态关系。除了要弄清究竟是哪些因素在促使极贫地区的赤贫夫妇大量生孩子之外,笔者还想知道,所探讨的各个家庭做出的多生孩子的决定,是怎样最终损害到所有家庭的利益的。

在研究赤贫夫妇如何做出多生孩子的决定的过程中,笔者发现,贝克尔早先采用的方法中,还存在着另一个问题:这些研究人员把决定权看作是家庭内所有成年人平等的权利,这样就过分美化了这一决策过程。事实上,家庭的决策权往往是不平等的。笔者若想弄清家庭内部是如何做出决定的,就必须弄明白到底谁是决策人。

权利与性别

从一个家庭的资源是如何分配的,往往就能看出谁在家庭中享有最大的权利。人口委员会的朱迪思•布鲁斯、国际妇女研究中心的梅拉.布文尼克(Mayra Buvinic)、哈佛大学的林肯•C.陈(Lincoln C. Chen)和阿马尔蒂亚•森(Amartya Sen)以及其他一些研究人员发现,即使考虑到需求上的差异,家庭内部资源的分享也时常是不平等的。例如,就印度次大陆的贫困家庭而言,男子和男孩所得到的食物,通常都比妇女和女孩要多,老人得到的食物则比青少年和儿童要少。

在多生孩子的决定上,这种不平等的现象也经常出现。虽然在多生多育上,妇女所付出的代价一般都比男人要大得多,但在生育孩子的决定权上,男人的影响力仍然比妇女要大。只要想一想妇女在整个育龄期中,通常够生育多少个活婴,你就会知道,妇女在生育上承受的负担有多么巨大。妇女在整个育龄期中所生育的婴孩数量,即所谓的总和生育率,在非洲的撒哈拉以南地区,多达6至8个。在这一地区,每成功生育一胎,从怀孕到哺乳至少要花一年半的时间。因此,在一个女性初生预期寿命为50岁,总和生育率为7的社会中,妇女成年后的寿命就有1/3以上是消耗在怀胎和哺乳上了,并且上述估算还没有将不成功的怀孕考虑在内。

从孕产妇死亡率上,你还可以清楚地看出,妇女为多生多育付出的代价有多么巨大。在世界上大多数穷国,因怀孕而导致的死亡,是育龄妇女的首要死因。在非洲撒哈拉以南的某些地区,孕产妇死亡率髙达妇女总数的1/50。相比之下,斯堪的纳维亚国家的孕产妇死亡率仅为1/20000。在总和生育率髙达7个以上的地区,进入育龄期的妇女在育龄期内死亡的比率髙达1/6。因此,在这些国家,生儿育女对于妇女来说,就像是玩俄罗斯轮盘赌一样凶多吉少。

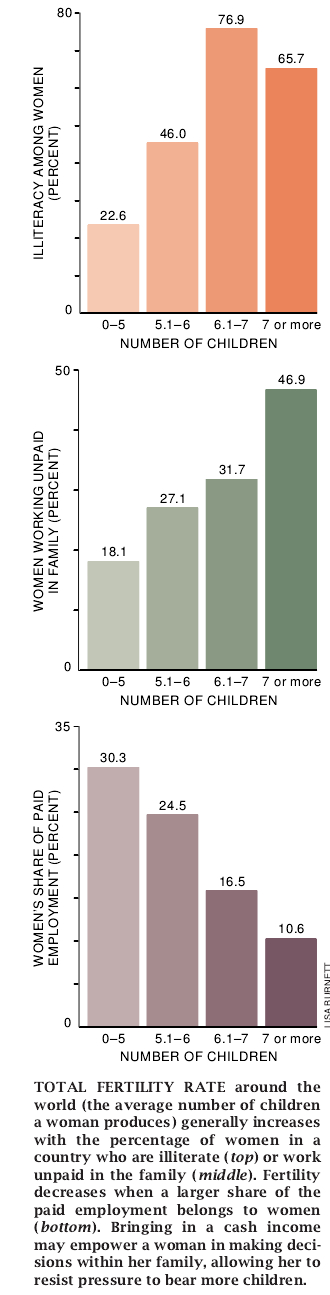

鉴于生儿育女的代价是如此之大,妇女在有权利做出选择的情况下,想必都愿意少生孩子。然而,在妇女的家庭事务决定权最为卑微的一些地区,总和生育率事实上竟是最高的!79个所谓的第三世界国家的妇女地位调査数据所展现的事实,确实是显而易见和勿容置疑的,髙生育率、高文盲率、低就业率和高持家率四者如影随形,同时出现。单从以上的统计数据,人们还很难看出,以上因素中哪些是根本原因,哪些因素只同生育率髙有关。然而,上述调査结果毕竟还是证实了以下可能——由于缺乏职业和教育,妇女在家庭中的决策权受到了限制,因而促使人口迅猛增长。

此外,人们还很有理由认为,对于缩小妇女在家庭中的决策权,缺乏职业起着比缺乏教育更为直接的作用。这样一种认识对于制定相应的方针政策是很有意义的。例如,促使穷国政府投资于扫盲计划似乎还算个绝妙良策,但若真实行起来,其结果却不免令人失望。由于许多因素的阻碍,贫困家庭难以受惠于有补贴的教育。在儿童必须在家庭内外干活的情况下,让儿童进入即使是廉价的学校接受教育,其代价也是很高的。在父系社会中,受过教育的女孩还会被认为是不听话、不好嫁人的。事实上,即使是对初等教育的补贴,也多半是让境况较佳的家庭沾了光。

相反,那些旨在提高妇女的家庭产业生产率、增加妇女的市场销售收入的政策,倒是能够直接赋予妇女以权利,尤其是在家庭中的决策权。此外,妇女挣钱能力的提高还可以反过来加大男人要妇女多生多育而付出的隐性代价,因为妇女的怀胎哺乳必然意味着她们所挣的钱因此而大大减少。当然,这并不等于否认发展中国家的政府对初等教育和中等教育进行投资所具有的重要价值,而只是说,对于那些声称发展中国家投资于教育是解决其人口问题的灵丹妙药的说法,我们应该持谨慎的态度。

值得庆幸的是,男女两性在家庭决策权等方面的不平等对贫穷的发展中国家人口迅猛增长所起的重大作用,正在得到国际社会的认识。事实上,1994年9月在埃及首都开罗举行的联合国人口与发展大会不仅强调了妇女在生育问题上的权利,而且强调了保护和增进妇女权利的方法和手段。然而,影响人口问题的并不只是男女两性在家庭内部的不平等这个因素。即使父母双方都能够在生孩子这一问题上平等地参与决策,也仍然会有多种途径使得双方的选择有害于整个社会。通过研究多生多育的各种不同动机,人们已经揭示了这类有害的途径。

孩子是维持生存的帮手……

穷国的父母要多生多育的动机之一,是人类普遍存在的,它与视孩子本身为生育的目标有关。这种动机中,既有因孩子夫真活泼有趣可爱而想生孩子的欲望,也包含着服从于传统和宗教习俗律条的愿望。律条之一源于对祖先的崇拜,它要求妇女把传宗接代的行为作为宗教信仰来遵从,为祖脉的延续而多生多育。

这种为传宗接代而多生多育的传统时常因社会成员的竞相效仿而得以永久延续。在那些紧密交织盘根错节的社会内,生育并不只是个人的私事,它还是一种社会性的行为,要受到社会环境的制约。由于在这种社会内时常存在着鼓励人们多生育的陈规陋习,所以没有一个家庭愿意单方面率先打破这种传统。这类陈规陋习很可能延续得比他们过去拥有的任何理论都要长久。因此,只要社会内所有其它家庭都要多生多育,就不会有一个家庭想要背离这一传统少生少育。这样一来,社会就会陷入一种生育行为的自续性模式,其特征表现为总和生育率髙,教育水准低。

这并不意味着这种传统将永远存在于社会中。各民族对传统的保持程度总是各不相同的。出于这样那样的原因,一些人必然会试着改变传统,会甘冒风险使自己不随大流。这些人就是离经叛道的首试者,他们有助于开新风之先河。随着妇女受教育程度的提髙,移风易俗的新潮流很有可能应运而起。

促使穷国的父母多生多育的其它一些动机与视子女为会生财的资产这种观念有关。在积蓄资产途径有限的农业经济条件下,父母都把孩子看成是自己年老时的经济靠山。以前在人口委员会任职的米德•凯恩对这方面作过广泛的研究。而促使穷国父母多生多育的另—种动机至少在最近还没有得到广泛的探究,在这后一方面作过研究的有澳大利亚国民大学(the Australian National University)的约翰•C.考德成尔、美国马里兰大学的马克•L.纳洛夫和世界银行的安克•S.迈耶(Anke S. Meyer),还有设在斯德哥尔摩的拜厄生态经济学研究院的卡尔•戈伦•梅勒(Karl Goran MSler)和笔者本人,后一种动机之所以会产生,是因为孩子不仅是父母未来年老时宝贵的经济靠山,也是当前挣钱的帮手。

第三世界国家的经济多半属于生计经济(subsistence economy),农村人口靠直接从动植物上搜取产品勉强糊口。即使是非常简单的工作,也要花费大量的劳动,除此之外,贫穷的农村家庭还无从获取现代家用能源或自来水。在第三世界穷国的半干旱地区和干旱地区,农村人口甚至无法就近获得水源。随着森林的缩小消退,农村人甚至无法在居住地附近找到柴火,在农村地区,家庭成员除了要种庄稼、养牲畜、烧饭和生产简单的可售产品之外,每天还得花5、6个小时的时间取水、找饲料、拾柴火。

在这种生存资源极度匱乏的情况下,即使父母正当盛年,孩子也是家庭必不可少的劳动力。若是孩子太少,家庭简直就无以为靠无法生存;要想生存下去,每个家庭都必须有好几个孩子作帮手。据发现,在印度的一些地区,10岁到15岁的儿童每天干活的时间竟然多达成年男子的1倍半。在印度的农村地区,儿童从8岁起,就要帮助父母照料家里养的禽畜、照管年幼的弟妹、取水、拾柴火、拣畜粪、找饲料。其实情况很有可能是这样的——随着取水拾柴的路越来越远,随着生存资源越来越难找,多生一个孩子就能多有一个帮手,就会给家庭带来更大的好处。

……却又让人们付出了隐性代价

第三世界穷国的父母多生孩子多要帮手的需求,会导致一种极其有害的结果,在父母不必为养育孩子支付全部费用,而是由全社区共同分担养育孩子的费用的情况下,尤其是这样。近几年来,曾经调节、限制着地域资源使用的手段发生了越来越多的改变。自古以来,诸如村落水库、池塘、打谷场、牧场和地域森林一类农业资产其所有权就一直是全社区所共有的。这种类型的支配管辖权使得半干旱地区的家庭共同分担着各种风险。美国印第安纳大学的埃莉诺•奥斯特龙和其他一些研究人员指出,社区通过实施各种管理规则和对违章行为处以罚款之类的措施,使这类地域性共有资源免遭过度耗用。

然而,随着经济的不断发展,这种传统的支配管辖方式必然遭到损害。此外,都市化的不断扩展和流动的不断扩大,也会危及这种传统的共有资源管辖方式。社区的内部冲突以及地主或国家对社区共有资源的接管,也会威胁到社区共有资源的公共管辖规章。随着社区资源公共管辖规章效力的衰落软化,父母便会过度耗用社区共有生存资源,而把抚养孩子的部分代价转嫁给全社区。随着社区共有生存资源的持续耗用,父母便会生出过多的子女,从而导致人口过度增长,患病率和环境资源受到的压力大大增加,然而,社区内的任何一个家庭都不会在生下又一个孩子的时候,自觉考虑到这样做会对社区的其他人的利益造成什么样的损害。

第三世界穷国的父母因多生多育而要付出的代价,还会因亲属伸出援手相助而有所减小。尽管孕育孩子的代价是由孩子的母亲承受的,但养育孩子的代价却对常是由亲属共同分担的。据美国西北大学的卡罗琳•H.布莱索及其他一些研究人员发现,在非洲撒哈拉以南的多数地区,孩子的寄养和领养都是—种司空见惯的现象,这给这些半干旱地区的家庭提供了一种安全保障措施。据调査,在非洲西部的一些地区,大约有1/3的儿童在调査时都是和父母以外的亲属生活在一起的。在领养家庭中,侄儿、侄女、外甥、外甥女享有和亲生子女一样的膳宿享受权和供养享受权。笔者已在最近进行的一项研究中证明,若是父母从生养孩子上获得的好处大于因此而付出的代价,那么这种寄养领养子女的安全保障措施就会促使育龄夫妇拼命地多生多养孩子.

除此之外,在诸如非洲撒哈拉以南一类贫困地区,婚姻关系的薄弱往往使得父亲没有承受生育孩子所需承受的代价。英国剑桥大学的E. A. 里格利等历史人口学家发现,在婚姻关系上,18世纪的西欧和现代的前工业化国家存在着一个重大差异。在18世纪的西欧国家,结婚在通常情况下均意味着建立一个新的家庭。这种全社会的习惯性倾向使得西欧国家的男女一般实行的都是晚婚。此外,这种趋向还意味着,养育子女的代价都由孩子的父母承受。事实上,早在人口死亡率下降、现代节育技术广泛面世和妇女实现教有普及之前,法国的总和生育率就已经开始下降了。

而在现代的第三世界前工业化穷国,那种多生多育好处大代价小的感受也在促使人们过度地多生多育。在一定的情况下,有可能引起一种灾难性的趋势。随着全社区的生存资源被消耗一空,各个家庭都必须要有更多的孩子作帮手以拾柴取水供每日生活所需。于是,各个家庭纷纷多生多育,从而进一步损害地域环境,这种局势随之又反过来刺激各个家庭进一步多生多育。一且形成这种局面,多生多育和环境恶化便会相互促进,使二者都在螺旋形的恶性循环过程中逐步升级。等到某些起抵消作用的因素(如政府推行的政策或多生多育的好处减少消失)止住这种螺旋形的恶性循环时,不计其数的黎民百姓早已深陷于日益严重的贫困之中了。

世界银行最近对非洲撒哈拉以南赤贫地区的研究结果表明,贫困、多生多育和地域环境恶化之间,确实存在着这样一种相互促进成关系。虽然上述研究结果未能揭示其中的因果关系,但它们确实证明了笔者等人的观点,即贫困、多生多育和环境恶化三者之间存在着一种相互促进相互反馈的恶性循环趋势。随着时间的推移,这种螺旋形恶性循环趋势有可能产生巨大的灾难性后果,正如一次次资源争夺战争所展现的那样。

劫后余生的幸存者中,所受打击最为沉重的,是那些社会的弃儿——那些离乡背井的人,那些被剥夺了一切财产、一无所有的穷人。在不发达的第三世界穷国,其中一些人随着时光推移沦为流落城市街头面容憔悴瘦骨嶙峋的乞丐。美国芝加哥大学的罗伯特•W.福杰尔(Robert W. Fogel)的历史学研究结果以及笔者和波士顿大学的德布拉吉•雷(Debraj Ray)等人的理论研究结果合起来看无疑证明,笔者在本文中所说的螺旋形恶性循环,实为导致某些人沦为贫民的途径之一。事实上,那些憔悴枯瘦的乞丐并非懒汉,他们不得不节俭地使用自己所拥有的那一点点微薄的精力。由于营养不良,他们过早地失去了在市场上竞争的价值。

而那些有较多机会利用生存资源的家庭则处于较为有利的地位,他们能够限制自身的生育率,并将自身经济收入提高到更高的水平。据笔者看来,印度北方的中产阶级家庭已经将自身的生育率降低到了较低的水平。印度的例子证明,在一部分富有家庭生活水平不断提髙的情况下,笔者所描述的贫困、多生多育和环境恶化的恶性循环会使千千万万个贫困家庭在极端贫困中苦苦挣扎愈陷愈深。这就是发生在第三世界贫困国家的无情的“马太效应”——“富人常有所得愈发富裕,穷人常有所失愈发贫穷”。

打破恶性循环的相应手段

本文的分析结果意味着,对于第三世界穷国来说,要想打破毁灭性的螺旋形恶性循环,就必须降低本国的总和生育率。在第三世界穷国,父母之所以不顾一切地多生多育,多半是因为他们需要孩子作维持生计的帮手,而不是因为对避孕措施的需求没有得到满足。因此,我们应该找出能够改变贫困夫妇选择余地的方针政策,使他们做出少生少育的抉择。

在这方面,实现国民自由而不是实行髙压统治的政策可以发挥特别有效的作用。几年以前,笔者及其同事马丁•R.威利(Martin R. Weale)就曾根据统计数据分析结果而得以证明,即使是在贫穷的第三世界国家,政治自由和国民自由也是和人民生活质量其它方面的改善同时实现的,其中包括人均收入提高,初生预期寿命延长和婴儿存活率提高。因此,我们现在确有理由认为,国民自由和政治自由不仅是人民所盼,而且能够赋予民众改善经济脱贫致富的力量。最近,美国芝加哥大学的研究人员亚当•普尔塞沃尔斯基(Adam Przeworski)也得以证明,国民享有较多国民自由和政治自由的国家,其合计生育率也比较低。

对于非洲撒哈拉以南和印度次大陆那些半干旱地区,打破螺旋形恶性循环最有效的办法,莫过于同时推行几项相应的政策。在这方面与医疗保健同时开展的节育服务以及赋予妇女以真正权利的各项措施确有助益。随着生存资源社会管辖规章效力的日渐衰落,随着传统供养系统的动摇,那些试图改变自身行为模式的妇女在经济上和社会上尤其容易受到损害。因此,第三世界穷国要想由多生多育平稳过渡到少生少育,就必须要有驱使妇女求学就业的社会动力。

与此同时,对于这些第三世界穷国来说,改善社会的共济协作和直接增强贫困阶层的经济保障与安全感也是必不可少的。此外,若能提供廉价的民用燃料和饮用水,就能减少父母多生多育多找帮手的需求。当人们普遍感觉多生多育代价高昂时,我们就终于有望打破恶性循环填平多生多育造成的无底洞了。

根据我们对人口激增、贫困与环境恶化相互联系的新观点提出的上述各项对策,不仅我们认为是可取的,而且它们本身就是合乎实际需要的。在笔者看来,这种手段与目的的和谐一致确实是顺天应人的客观事实,舍此之外,我们所面对的只是—个令人沮丧的研究领域。

【郑忆石/译 赵裕卿/校】

请 登录 发表评论