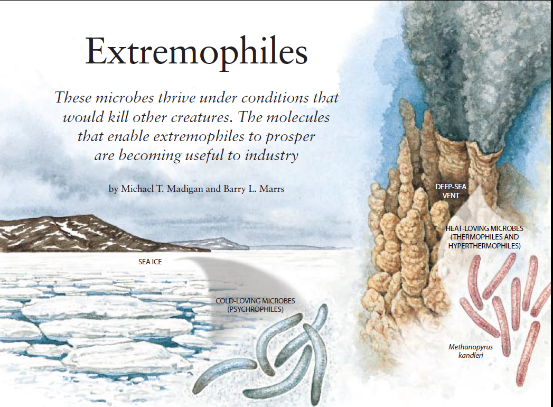

这些微生物在会杀死其它微生物的条件下旺盛繁衍。使嗜极微生物(extremophile)得以繁茂生长的分子正在开始被工业界利用。

想象跳入令人精神爽快的冷水游泳池。然后,再想象一下鼓足勇气扎入正在沸腾的水或接近冰冻的水中。或者是企图跃入醋、普通的氨或浓缩的盐水中。对于人来说这一跳将是灾难性的。然而许多微生物却在这种恶劣的环境下安家落户。这些微生物被称作嗜极微生物(extremophile),因为它们在与人的优越条件相比是明显地极端的条件下生息繁衍。令人惊异的是,这些微生物不仅耐受它们所处的许多条件,而且在它们的令人折磨的栖息地生长得很好,在许多情况下,需要一种或各种极端条件以进行繁殖。

某些嗜极微生物已被知道40多年了。但是近来对它们的搜寻已加强了,因为科学家们已认识到曾经被认定为不毛之地的地方实际上充满了微生物的生命。在过去几年里,工业界意识到嗜极微生物所拥有的“生存急救药箱”潜在地能在一系列用途上发挥作用,因而为上述搜索增添了动力。

有特殊意义的是酶(生物催化剂),它帮助嗜极微生物在严酷的环境下发挥功能。如象合成催化剂那样,本身是蛋白质的酶加速化学反应而它们本身不被改变。去年全世界的生物医学领域和工业界在酶的应用方面已花去了25亿美元,从生产甜味剂和“磨石洗”牛仔裤到罪犯的遗传鉴定和传染病及遗传病的诊断等。然而普通的酶在暴露于热或其它极端条件时就会停止工作,因此依赖酶的工厂在反应和贮存期间常常必须采取特殊的步骤来保护这些蛋白质。来自嗜极微生物的酶——复制“极酶”——在其它的酶失效的条件下仍将保持活性。因而就不需要采取这些附加步骤,这样就提高了效率并降低了成本。它们还能形成全新的以酶为主的工艺流程的基础。

也许在美国、日本、德国和其它的地方有20个研究小组现在正在积极寻找嗜极微生物以及它们的酶。虽然迄今只有少数几种极酶已开辟了应用的途径,但其它的极酶肯定会接踵而来。正如一般的酶那样,要把新分离的极酶转化为工业上的可行产品可能需要几年时间。

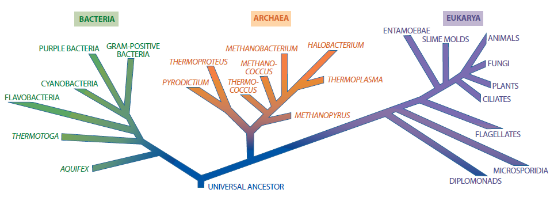

对嗜极微生物的研究也有助于重新绘出生命的进化树。有一个时期,教条认为,生物可被分为两个基本领域:细菌(它的简单细胞缺少核)以及真核(它的细胞是更为复杂的)。这种新的研究对一度被视为异端的设想——还存在着第三类生物太古单胞有机体——提供了强有力的支持。从解剖学上来看,太古单胞有机体无核,而且在其它方面与细菌十分相似。此外某些太古单胞有机体的基因在细菌中有相似的对应物,这是两类生物在某些方面类似地发挥作用的一个信号。但是太古单胞有机体也具有只在真核生物中才发现的基因,而且很大部分太古单胞有机体的基因似乎是独特的。这些非共有的基因构成太古单胞有机体的独立个性。它们也可能为地球上早期生命的进化提供新的线索〔见本文的框内说明〕。

有些需要加热

喜热微生物(即嗜热微生物)是属研究得最彻底的嗜极微生物。嗜极微生物容易在温度大于45℃ (113°F)的条件下再生(即生长),而且其中有些被称作嗜高热微生物喜欢大于80℃ (176 °F)的温度。有些嗜高热微生物甚至在大于100℃ (212 °F)即海平面水的沸点环境下旺盛繁衍。相比之下,大多数花园变种的细菌在2 5℃至40℃(77°—104°F)之间的温度下生长得最快。此外,没有发现多细胞的动物或植物可耐受约50℃(122°F)的温度,而且也未发现微生物的真核生物能够耐受长时间暴露于约60℃(140 °F)以上的温度。

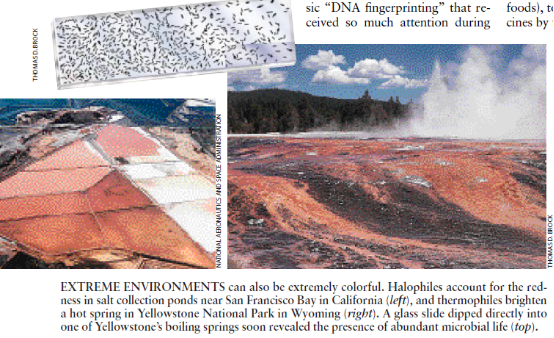

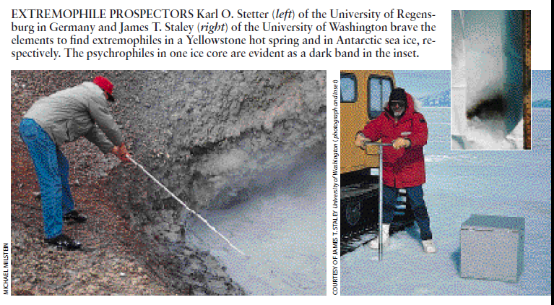

在高达60℃的温度下感到舒适自在的嗜热微生物己被知道很久了,但真正的嗜极微生物一一能够在更高的热环境下孳生繁衍的生物一一仅在约30年前才首次被发现。现在已从威斯康辛一麦迪逊大学退休的Thomas D.Brock及其同事在长期研究怀俄明州黄石国家公园的温泉水及其它水系中微生物生命期间发现了最早的标本。

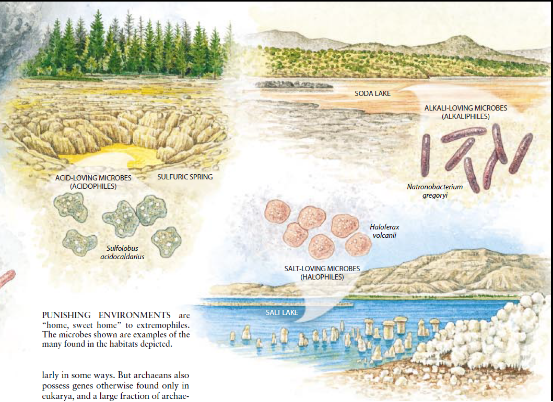

这些研究人员十分惊讶地发现,甚至在最热的温泉中这种微生物也能维持生命。在六十年代末期,他们鉴定了能够在0℃以上的温度下生长的首批嗜极微生物。这是一种细菌,现在叫水生栖热菌(Thermus aquaticus),它后来曾有助于推动广泛使用革命性的技术——聚合酶链反应(PCR)。大约在同一时间,这个研究小组在一座极热和酸性温泉中发现了第一种嗜过热微生物。这种太古单胞有机体酸热硫化叶菌(Sulfolobus acidocaldarius)可在高达85℃的温度下繁殖生长。他们还指出这种微生物能够在沸水中存在。

Brock根据汇集的研究得出结论,细菌比真核生物能在更高的温度下发挥功能,而且他预言,任何地方,只要有液态水存在,都可能发现微生物。其它的研究(包括自七十年代末期以来科学家们对更热的温泉和深海热液出口周围的环境所进行的研究,已对这些想法提供了强有力的支持。热液出口有时称作烟囱(smoker),实际上是天然的海下岩石烟囱,通过这种烟囱喷出高达350℃的超热富矿液流。

迄今已分离出了50多种嗜过热微生物,这些微生物多数都是山德国雷根斯堡大学的Karl O.Stetter及其同事分离出来的。这些微生物中最抗热的一种即Pyrlalabous fumarii生长在这种烟囱的壁上。它在约105℃的环境下繁殖得最好,而且在高达113℃的温度下也能增殖。值得注意的是,它在90℃(194°F)以下的温度停止生长。它受到太冷的冲击下另一种生存在深海烟囱里的嗜过热微生物,即生产甲烷的太古单胞有机体 Methanopyrus现在正在引起更大的注意,因为它位于生命树的根部附近,对它的基因和活性分析有希望帮助澄清世界上最早的细胞是如何生存的。

对于生命来说温度的上限是多少?存在着能够在200℃或生300℃长的“嗜超过热微生物”吗?没有人知道,可是目前的认识表明,这一温度极限应是约150`℃。超过这一温度,或许没有哪种生命形式能够防止可维持DNA和其它重要分子的完整性的化学键的溶解。

并非热得无法对付

对一种分子的结构怎样影响它的活性感兴趣的研究人员正试图弄清,喜热微生物和其它嗜极微生物中的分子在破坏适合于更温暖气候微生物中相关分子的条件下如何保持其功能。这种研究仍在进行中,可是它似乎表明,其结构差异不一定是很大的。例如,几种喜热极酶在结构上类似于它们的不耐热对应的酶,但似乎含有更多有助于稳定所有酶的离子键和其它内力。

无论是什么原因使得从嗜热微生物获得的酶在极端条件下有较大的活性,这种酶已开始令人印象深刻地侵人到工业中。最引人注意的例子是Taq聚合酶,它是从T. aquaticus得来的,而且广泛地应用于聚合酶链反应中。八十年代中期由当时在金鱼星座公司的Kary B. Mullis发明的聚合酶链反应,今天是法庭"DNA指纹鉴定”的基础,该指纹鉴定在最近进行的审讯O.J辛普森的案中受到极大注意。它还被推广应用于现代生物学研究、医学诊断(如HIV感染)和越来越多地用于对各种疾病(包括特定形式的癌)之遗传敏感性的筛选。

在聚合酶链反应中,称作DNA聚合酶的一种酶重复拷贝DNA的一小部分,产生一个巨大的供应源。这一过程需耍反应混合物在低温和高温下交替循环。当Mullis首次发明这种技术时,这种聚合酶来自非嗜热微生物的微生物,因此在该程序的加热部分时就停止起作用。技师们必须在每次循环之后人工补充这种酶。

为了解决这一问题,八十年代末金鱼星座公司的科学家们从Brook约在20年前已存放了样品的一个情报交换所采得T.aquaticus。然后这些研究人员分离此微生物的DNA聚合酶(Taq聚合酶)。它对热的高耐受性导致了完全自动化的聚合酶链反应技术的开发。最近聚合酶链反应的用户已用Pfu聚合酶取代了Tag聚合酶。Pfu合酶是从嗜过热微生物Pyracoccus furiosus(“燃烧火球”)分离出来的,它在100℃时能最好地发挥作用。

一种不同的商用喜热极酶已提高了利用玉米淀粉生产环糊精的生产效率。环糊精有助于稳定挥发性物质(如食物中的香味剂),改善人体对药物的吸收以及减少苦味和掩盖食物和药物中不愉快的味道。

其它的喜欢冷、酸和碱

实际上冷环境比热环境更普遍。平均温度保持在1℃至3℃(34°F至38°F)的海洋占地球表面的一半以上。此外北极和南极的广阔的陆地面积是永久性冰冻或在夏季只有几周未冰冻。令人吃惊的是,如象最热的地方一样,大多数这些寒冷的地方此时都能支持嗜冷微生物(喜冷的)这种生命形式。

例如,华盛顿大学的James T.Stale及其同事己指出,微生物群落聚居于一年的大部分时间保持冰冻的南极海冰-洋水中。这些群落包括光合成真核生物(特别是藻类和硅藻)以及大量的细菌。由Stale的研究小组获得的一种细菌Polaramonas uacuolata是嗜冷微生物的主要代表:它生长的最适温度为4 ℃,而且当温度超过12℃时,它就会热得无法繁殖了。喜冷生物己开始使需要在冷库温度起作用的酶的生产商在——如食品生产者(他们的产品往往需要低温以避免腐败)、香料(在高温下会蒸发)生产者和冷洗用洗涤剂生产者——对其发生兴趣。

除了其它嗜极微生物以外,现在正越来越详尽研究的嗜极微生物还包括喜欢高度酸性或高度碱性条件的微生物(嗜酸微生物和嗜碱微生物)。地球上大多数天然环境实际上是中性的,pH为5至9之间。嗜酸微生物在pH5以下的罕见栖息地孳生繁衍,而嗜碱微生物喜欢pH9以上的栖息地。

高酸性环境可能是由地质化学作用(如在热液出口和某些温泉中含硫气体产生)和某些嗜酸微生物自身代谢活动的自然结果引起的。嗜酸微生物还在煤矿遗留下来的矿渣中发现。有趣的是,喜酸的嗜极微生物在它们的细胞内部不能忍受太大的酸性,这种酸性会破坏如DNA这样重要的分子。它们不让这种酸进入而生存。但是提供这种保护的防御分子以及与环境相接触的其它分子必须能在极高酸度条件下运行。实际上,能够在pH1以下——比胃液或醋的酸度更大——下发挥作用的极酶已从某些嗜酸微生物的细胞壁和其下的细胞膜中被分离到。

耐酸极酶可能的应用包括从催化酸性溶液中化合物的合成到作动物饲料的添加剂,它被用来在动物的胃中发挥作用。在饲料中使用酶己是十分普遍了。所选择的酶是微生物通常分泌到环境中以把食物分解为适于消化的碎片的酶。当这种酶添加到饲料中时,它改善廉价粮食的可消化性,因而避免了对更昂贵食物的需求。

嗜碱微生物生存在充满碳酸盐的土壤中以及如在埃及、非洲大峡谷和美国西部的所谓碱湖中。在pH为8或更高时,某些分子,特别是由RNA构成的分子分解。因此,与嗜酸微生物相同,嗜碱微生物在其内部保持中性;而且它们的极酶位于细胞表面上或其附近以及外分泌物中。美国及其它国家的洗涤剂生产商对嗜碱微生物酶特别感到振奋。在工业界已热心于利用极酶的日本,位于横须贺的日本海洋科技中心的Koki Horikoshi已率先对嗜碱微生物极酶作了大量的研究。

为了有效地发挥作用,洗涤剂必须能够除去食物和其它油脂原的污斑——如蛋白酶(蛋白质降解剂)和脂酶(油脂降解剂)这样的酶可最好地完成这些任务。然而洗衣房的洗涤剂往往是强碱性的,因而对标准的蛋白酶和脂酶是破坏性的。这些酶的嗜碱形式能够解决这一问题,而且能够在热或冷的条件下有效地作用的几种酶形式现在己投入使用或正被开发之中。嗜碱极酶也随时准备好取代用来产生斜纹粗布的磨石洗外观的标准酶。好象它们是捣打在斜纹粗布上的岩石一样,某些酶通过降解纤维素和释放染料而软化纤维织物并使其退色。

在海水中的生存

嗜极微生物的名单并非到此为止。值得注意的另一类——嗜盐微生物——在强烈的含盐环境中安家落户,特别是在天然的盐湖和太阳盐蒸发池中安家落户。后者是人造盐池,在那里贮积海水,并使其蒸发,遗留下稠密的盐浓集物,这类盐可用在使冰融化之类的用途上。有些含盐环境也是强碱性的,因为碳酸钠和其它一些盐的风化能释放出产生碱性的离子。不足为奇,在这种环境下的微生物是适应于高碱性和高含盐条件。

嗜盐微生物通过极有趣的适应方式而能生存在多盐的条件下。因为水往往从高溶质浓度的地方流向较低溶质浓度的地方,所以悬浮在高盐溶液中的细胞将失去水分。并成为脱水细胞,除非它的细胞质含有比其环境更高浓度的盐(或一些其它溶质)。嗜盐微生物由于产生大量的内溶质或保留从外部取得的溶质而与这一问题作斗争。例如,称作盐制品盐杆菌(Halobacterium salinarum)的太古单胞有机体在其内部浓缩氯化钾。不出所料,只有存在高浓度的氯化钾时,在其细胞质中的酶才会发挥功能。但是与环境接触的盐制品盐杆菌细胞结构中的蛋白质需要高浓度的氯化钠。

耐盐酶可能的应用不象其它某些极酶那样容易地一下呈现在我们脑海里,然而至少有一种引人好奇的应用正在考虑之中。研究人员正在探索把嗜盐极酶用到提高从油井中提取原油量的方法中。

为了产生使被圈闭的石油能流入有效井的通道,工人们把有粘性的瓜儿豆胶和沙的混合物泵下井孔。然后进行一次爆炸以使周围的岩石破裂并迫使这种混合物流入新形成的裂缝中。瓜儿豆胶促进沙分散到缝隙中,而沙使裂缝保持开启。但是在石油能通过裂缝之前,必须除去瓜儿豆胶。如果可降解瓜儿豆胶的酶刚好在此混合物注入井口之前加入,该胶保持其粘性的时间足可把沙带入裂缝而随后就分解掉。

至少,那是在理想情况下发生的过程,然而油井是热的,而且往往是多盐的地方,因而普通的酶往往会过早地停止起作用。在高温和高含盐的条件下能最佳地发挥功能的一种极酶或许在相对冷、相对无盐的油井表面会保持其非活性状态。当它下到温度随着深度增加而稳步升高的井口下时会逐步活化。这种延迟活化将提供更多的时间以便沙混合物扩散到整个含油地层,而且对热和盐的耐受性会使酶发挥功能的时间更长以分解瓜儿豆胶。北卡罗来纳州立大学的Robert M. KelIy对这种可能性的初步实验室试验是令人鼓舞的。

如果极酶的唯一来源是大规模的嗜极微生物培养,那么工业上广泛应用这些蛋白质将是不切实际的。科学家们极少在自然界中发现大量的单一种类的微生物。理想的有机体必须加以纯化,通常是分离单个细胞,然后在实验室的培养物中生长。对于有极端生活方式的有机体,分离和大规模生产可能证明既困难而且成木又高。

收藏极酶

幸好,极酶可通过重组DNA技术来生产而无需大量培养嗜极微生物源。由DNA组成的基因确定由细胞产生的酶和其它蛋白质的组成:这些蛋白质执行大多数细胞的作用。只要微生物的探索者能够从自然界中的嗜极微生物或从实验室的少量培养物中获得样本基因,一般他们就能克隆这些基因,并用它们生产相应的蛋白质。这就是说,采用重组DNA技术,他们能够把这个基因插入通常的(“即驯化的”)微生物中,这些微生物往往会利用这些基因生产这种酶的无限的、纯供应源。

已开发了两种方法来鉴定潜在的有用极酶。更为传统的途径要求科学家至少培育少量从有利环境中获得的嗜极微生物的培养物。如果科学家正在寻求比如说降解蛋白质的酶,他们就会进行测试,看这些培育的细胞之提取物是否能分解选择性的蛋白质。如果检测到这种活性,研究人员就会通过标准的生化方法来分离引起这种活性的酶并分离编码这种酶的基因。之后他们必然希望这些基因能够在驯化的宿主体内被诱导产生它们的相应的蛋白质。

在另一种方法中,研究人员不需要培育嗜极微生物的任何培养物。他们从极端环境的水、土壤或其它材料的试样中的所有活的生物中分离DNA,然后他们再次利用重组DNA技术把DNA的随机节段引入驯化的宿主体内——最理想的是每个宿主细胞插人一个节段——无需知道在这些断片中基因的身份。最后,他们筛选向外生长的菌落,通过新型的酶寻找活性的证据。如果他们发现了这种证据,他们就知道一个插入的基因是可靠的,而且它将在驯化的宿主体内起作用。因此这种方法避免了传统方法的许多难关。它仅产生能够很容易地在实践证明是可取的宿主中被制造的酶。此外,研究人员能够从混合的微生物群体中提取这种酶的基因,不必培养在它们固有环境以外生长可能有困难的嗜极微生物。

虽然全世界的微生物是难以置信的多样化,但科学们在它们之中很少发现对执行一种给定任务来说完美无缺的酶。因此,在工业酶技术前沿上的微生物学家已开始修饰极酶,对它们作改变以满足特定的需求。例如,在发现于高温下可很有效地降解蛋白质的极酶后,研究人员能够改变这种酶以致它能在更大的酸度和盐渍度的范围内发挥作用。

现在的生物学家一般用两种方式的任一种来达到这种修饰。“合理设计”方法的专业人员首先辨别出有用特性的结构基础。然后,他们改变一种酶的基因以保证所产生的催化性蛋白质将获得那种特性。称作定向进化的另一种方法的爱好者对编码一种选定酶的基因中或多或少地作了随机的改变,而且根据这些基因产生成千上万个这种酶的不同变体。然后他们筛选这些收集物看是否有任何这类变种获得了所希望的特征。这后一种方法也被称为爱迪生法,因为当托马斯·爱迪生在寻找供灯泡灯丝使用的材料时,他试验过一切可利用的东西,从竹片到丝线,并选择了效果最好的一种。

迄今在商业上使用的大多数极酶极少改变它们原来的状态。但合理设计和爱迪生的方法可能促进极酶。它们也能帮助把普通微生物的酶转化成人工极酶。

嗜极微生物的发现为开发具有异常催化能力的酶创造了新的机遇。然而为了使新酶获得商业认可,其生产商将必须控制生产成本,例如。通过确保驯化的微生物用作生产极酶的工厂将可靠地产生大量的蛋白质。完善生产技术的困难以及工业界对改变已相当合理运转的体系的阻力可能会减慢新的极酶进入商业中。但看来不可避免的是,它们的许多优点最终将被证明是不可抗拒的。

太古单胞有机体

1996年夏天,科学家的一次大合作破译了甲烷球菌Methanococcus jannaschii的每个基因中单位(即核苷酸)的完整序列。上述甲烷球菌是在近85℃的温度下兴旺生长的生产甲烷的一种嗜极微生物,此种结果惊人地证实了一度成为笑柄的设想:生命是由三个主要的进化谱系组成,不是如一般教科书上描述的那样山两个进化谱系组成。

公认的潜系是细菌(无真正核的简单细胞)和真核(植物、人类和细胞含有核的其它动物)。伊利诺斯大学的Carl R.Woese及其合作者通过比较许多不同有机体中称作核蛋白体RNA的分子,于1977年得出结论,一度被分类为细菌并被叫作原始细菌的一类微生物实际上属于不同的谱系:太古单胞有机体。甲烷球菌M jannaschii是第一种已具有其完整排序基因的太古单胞有机体。

这种序列化使得可能把甲烷球菌Mjannaschii的全部基因与迄今在其它有机体中已被排序的许多基因相比较。44 %的甲烷球菌Mjannaschii的基因与细菌或真核生物的基因或与这两者的基因相类似。此外与Woese的方案相一致,总计有56%的基因与已描述的任何基因都完全不同。

甲烷球菌M.jannaschii具有细菌和真核生物的特征,但也有明显的差异,这表明太古单胞有机体和其它两个谱系有一个共同的远缘祖先.部分是因为许多太古单胞有机体和某些细菌是适应于广泛认为在地球的早期存在的条件——特别是高温和氧气极少或完全没有——大多数研究人员怀疑,这两类生物最先出现,是生命开始后相对很快地就由一个共同的祖先分化而来。后来真核生物与太古单胞有机体分离。在进化树本身中可看到对这一情况的进一步支持:如(太古单胞有机体)Methanopyrus和Aquifex(细菌)这些嗜过热的、氧敏感有机体是紧靠根的部分分出来的。

科学家们迫切想知道只有太古单胞有机体才有的基因之性质。基因是制造对细胞构造和功能很重要的酶和其它蛋白质的蓝图。许多太古单胞有机体特有的基因无疑为新奇的蛋白质编码,这些新奇蛋白质可为古老的细胞如何生存提供一些见识。此外某些这种异常的蛋白质或许能为开发革新药物或在工业中实施新技术而被采用。

〔朱继云 译 郭凯声 校〕

更正

本刊第7期有一部分刊物封面下方:“动物试验的争论还在继续”应为“上升的海洋:威胁有多大,”;目录中第一行最后的“太阳之称”应为“太阳之秘”;目录中第10行“Internet网络”应为“Internet网络的保存”,特此更正。

请 登录 发表评论