生命的历史未必是循序渐进的,它肯定是难以预料的。地球上生命的进化是通过一系列意外的偶发事件来实现的。

有些创世者声势显赫地宣布他们的创造。上帝说,“要有光”,就有了光(见《旧约全书》,“创世记”,第一章——译者注),于是阳光普照着神创的新天地。另一些创世者则谦逊地提到他们的发现,达尔文在1859年就是这样阐释他的进化因果律新机制的:“我把这种可使每个只要是有利的细微变异都得以保存下来的原理称之为自然选择(或称天择)”。

135年来,自然选择律历经无数次严格认真的研究和验证,仍不失为强有力的却又异常简单的理论。实质上,自然选择是把进化变异的机制,局限在生物间为争取繁殖成功从而使种群更好地适应变化着的环境而展开的“斗争”中。(在这里,“斗争”一词往往是隐喻性的,而不要把它看成是公开的格斗或“子弹横飞”的场面。为争取繁殖成功而采取的策略包括各种非军事性质的活动,如更早地和更经常地进行交配或在哺育后代时配偶间更好的合作)。因此,自然选择是一种局部适应的而不是普遍进展的原理。

自然选择这一原理也许是强有力的,但并不是进化变异的唯一原因(在很多情况下,另外一些因素也许超过自然选择)。这一点必须强调,因为通常误用进化理论,可能会使人把这种生物学解释和有关任何一种特定的生物特征在其原始环境中的适应价值的设想相提并论,而这种设想在实践中往往是臆测的。例如,人对狩猎、音乐和宗教的积极进取和对部落凝聚力的积极进取几乎是一样的。达尔文自己也特别强调进化变异的多因子本性,并且告诫人们不要立足于自然选择。为此他在其绪论结尾的段落中作了如下陈述:“我确信自然选择一直是最重要的但这并不是突变的唯一手段。”

自然选择之所以不能充分解释进化变异,有如下两个主要的原因。第一有许多起因也起很大作用,特别是传统的达尔文学说集中于生物及其为繁殖成功而斗争的生物学组织水平。在个体DNA的最低水平上,变化往往实际上是中性,因此是随机的。在涉及整个物种或动物区系时较高水平上,时断时续的平衡可根据产生和灭绝的比率来选择物种,从而形成进化趋势,而大规模灭绝则会由于和处于这些事件间的“正常”时代中各成员物种的适应性斗争无关的原因,而清除掉生物区系的主要部分。

第二(这也是本文的中心论点),不管我们有关进化变异的一般理论是否令人满意,我们还是很想记录下大量事实并了解生命历史真正的进程。当然,理论应能贴切地阐释这个进程(就这个进程来说,没有什么问题会和合适的理论相互矛盾,而且理论能够预测生命的地质模型的各个方面)。但是我们有关生命进化的一般理论还远远没有确定这个真正的进程。这一观点必须作为世界复杂事物中的一个已被广泛误解了的中心问题来加以反复的说明。历史事件的纵横交错是如此错综复杂,充满了随机和紊乱的因素,而且在许许多多独待(独特地相互作用着)的客体中是不可重复的,因此不能使用简单的预测和复制的标准模型。

历史事件的顺序被展开后,如果有适当的证据,那么是可以相当精确地阐释生命历史的,但是不可能精确地预测生命历史。拉普拉斯(Piertre Simon Laplace,1749-1827,法国天文学家及数学家)在响应18世纪末日益发展和过于自信的决定决论时曾经这样说:如果他能够知道宇宙中所有粒子在每时每刻的位置和运动,那么他就能确定未来的一切状态,是宇宙复杂性的本质粉碎了他的幻梦。生命的历史包含着太多的浑沌现象,或者说历史是异常敏感地决定于初始条件瞬间的和无法测定的差异,从而在起点中细微的和不可的差异基础上引发出极不相同的结果。此外,生命的历史还包含着太多的偶然性,或者说,生命的历史是由—长串不可预测的前期状态来形成现在的结果的,而不是由自然界永恒的规律来直接决定的。

就在某个地质瞬间之前,地球上还没有出现人类,因为进化论是根据进展的主旋律和不断增长的神经系统的复杂性来预测这个结果的。人类的产生是千万个相关事件幸运结合的意外结果。在这众多的事件中的任何一个事件都可能以另一种方式发生,从而把生命历史推上另一条也许不可能产生智能生命的道路。现在从众多因素中只引证下列四个:(1)如果我们的不显眼的极易消逝的谱系不曾存在于5.3亿年前寒武纪生物突增时多细胞生物最初辐射的极少数存活的生物之间,那就根本不可能有脊椎动物栖息在地球上。(在这些最早期的化石中只发现脊索动物门的一个成员,即Pikaia属。这种小的简单的浮游生物由于背部有一条坚挺的杆而为人类做出了贡献,它是布尔格斯页岩(我们的保存得最好的寒武纪动物区系)的最稀少化石中的1种。(2)如果一群小的,没有发展前途的有鳍鱼没有在进化过程中形成带有能在陆地上负重的强劲有力的中轴的鳍骨,那么脊椎动物也许永远不会变成陆栖的。(3)如果在6500万年前一个庞大的地球外天体没有撞击地球,那么恐龙仍将统治着地球,而哺乳动物就成为无足轻重的了(这是在此之前的1亿年中的普遍状况)。(4)如果在干旱的非洲大草原上,灵长类动物的一个小系没有在200~400万年前进化成直立的姿态,那么我们袓先的结局也许是猿,在生态上就像今天的黑猩猩和大猩猩那样处于边缘状态,而且尽管它们具有明显的行为复杂性,也可能注定要灭绝。

因此,为了理解生命进程中的众多事件及其通则,我们必须超越进化论的原理而去面对我们这个星球上的生命历史的偶然性模型,即数以百万计的碰巧没有出现的似乎可信的选择方案中的某一个已实现的模式,进行古生物学的验证。这样—种生命历史观即十分对立于西方科学传统的决定论模型,又对立于西方文化最深厚的社会传统和心理愿望(这种愿望表现为把作为生命的最高级表现和地球管理者的人看作为生命历史的顶点)。

科学能够而且确实是在努力了解自然界的真实性的,但是整个科学是深埋在社会里的,因此所有的科学家不管他们怎样努力地去对准纯客观性,都只能记录下流行的“信念”。达尔文自己在其《物种起源》的结尾部分表达的就是维多利亚女王时代社会的倾向性而不是自然的记录。他说:“因为自然选择的作用只是要使每个生物日趋美好,所以所有的肉体和精神的禀赋往往都趋向于美化”。

生命的进程肯定包含着许多可从自然规律中预测到的特征,但是这些特征太广泛太普遍了,以致不能提供我们为证实进化的待定结果(如玫瑰、磨菇、人等等……而需要的“真相”)。生物适应而且受制于物理学原理。例如,就以万有引力定律来说,人们几乎不会感到惊奇的是,海洋中最大的脊椎动物(鲸鱼)超过了陆地上最重的动物(今天的象,过去的恐龙),而后者则又比曾经在天上飞翔过的最大的脊椎动物(已经灭绝的中生代的翼龙)要大得多。

可以预测的生态学规律通过能量流动和热力学原理支配着动物群落的结构(例如,猎物的生物质比捕猎者多)。进化趋势一旦起动,可能具有局部的可预警性。例如,“军备竞赛”:捕猎者和猎物各自磨砺它们的防御装备和武器——加利福尼亚大学戴维斯分校。Geerat J. Vermeij把这种模式称为“逐步升级”,并记录了蟹钳和它们的抓捕对象腹足类动物外壳都变得愈来愈坚硬这一事实。但是自然界的规律不会告诉我们为什么要有蟹和蛇?为什么昆虫统治多细胞生物界?为什么是脊椎动物而不是海藻作为生命最复杂的形式存在于地球上?

传统的看法是,生命历史至少是一个可以预测的、随时间推移而逐步发展复杂性的过程。古生物记录有与此相对立三个特征,因此可作为本文下述部分的结构主题。这三个持点是:在整个生命历史过程中始终保持形式的复杂性;在短暂的突发期中集中发生一些主要的事件,而在这些突发期之间是长时期的相对稳定;外来的强制力(主要是大规模灭绝)在瓦解“正常时代”的模式中的作用。为了用结合了紊乱无序和偶然性的较普遍主调的这三个特点来对生命的历史形成概念和加以描述,就需要有一个新成框架。因此本文在结尾部分提出了不同的进化图解。

关于生命史开端的原始古生物学的事实指出了它的可预测性,但是几乎未显示生命历史在此以后的特定进程。地球的年龄是46亿年,但是根据最古老的岩石确定是39亿年,因为地球表面,在地球历史的早期就熔化了(这是太阳系聚结过程中宇宙中的大量碎片轰击地球以及短命的同位素放射性衰变形成热量的结果)。

这些最古老的岩石还因继续受到热和压力的作用变形,而保存下来的化石(尽管有些科学家把这些岩石中碳同位素的比例说成是有机产物的信号)。这些最古老的岩石没有改变而保留下了细胞化石——非洲和澳大利亚的沉积物被测定是距今35亿年的——从而保存了原核细胞(细菌和蓝藻类)和叠层石(浅海里聚集有这些细胞的沉积物)。因此,地球上的生命进化得很快,而且和地球一样古老。仅仅这一事实似乎就可以提出生命必然(也就是说至少可以预测)起源于大气和海洋的原有的化学成分。

没有人能够怀疑随着由这些原核细胞开始了生命历史之后就产生了愈来愈复杂的生物——最初是真核细胞(大约是在20亿年前),然后是多细胞动物(大约在6亿年前,)接着在动物中出现髙等的复杂动物:由无脊椎动物到脊椎动物,最后(如果我们愿意把神经结构作为最主要的标准的话)发展到爬行动物、哺乳动物和人。在老的图书和教科书里把这一传统的顺序名之为“无脊椎动物的时代”、接着是“鱼的时代”、“哺乳动物的时代”和“人类的时代”。

我不否定上文所述的事实,但是希望能够说明我们关于把生命历史看成是循序渐进的和把人看成是可预测的支配力量的愿望。由于我们对生命进程解释不当而被严重地曲解了,因为我们人为地把只是由作为受制约起点的次要结果所产生的较不明显的现象放到了事物的中心位置上。生命最显著的特点是从化石记录的开始时期到今天,细菌的方式一直是稳定的,而且不容置疑,今后地球存在多久,它也将存在多久。“细菌的时代”就像它在开始出现时一样,现在和将来都将存在。

因为和生命起源的化学和自身结构的物理学有关的原因,最初的生命是在可以想象得到的、可以保存的复杂性较低极限下产生的(这种较低的极限称为复杂性结构的“左墙”)。正因为在这个左墙和化石记录中生命开始的细菌方式之间存在的空间是如此之小,所以对以后的增长来说只存在一个方向,即向右趋向更大的复杂性。因此,每一种较复杂的生物偶而得以进化,而只向一个可遵循的方向扩展其生命的多样性。用一句技术性术语来说,复杂性的分布通过这些偶然的附加因素强烈地向右倾斜。

但是这些附加因子是罕见的,而且是插入性的。它们甚至不可能构成一个进化系列,但却能够形成—个远缘分类单位的杂乱的序列。这些远缘的分类单位通常被描述为真核细胞、水母、三叶虫、鹦鹉螺类软体动物、板足鲎(鲎的一个大的亲缘种)、鱼、两栖动物(如曳螈属Eryops)、恐龙、哺乳动物和人。不能把这种序列看成是生命历史的主要趋势,而应把它看成是进入复杂体空间空旷的右边区域中去的一种偶然的生物。在整个时代的自始至终,细菌一直升高但位置不变。细菌代表着生命行程的巨大成功。它在环境中占据的区域所跨越的生物化学范围比其他任何生物群都要宽广。它们具有适应性,是毁灭不了的,而且有惊人的多样性。我们甚至不能想象人种起源的介入怎么能预示细菌的灭绝,尽管我们担心我们对除细菌以外的几乎每一种形成的生命都会产生影响。每个人的肠子里的大肠杆菌的数量都超过了曾经在地球上生活过的人的数量。

人们可能会承认复杂化对作为一个整体的生命来说代表着以左墙处的强制力为基础的虚假的趋势,但是仍会认为,当在远离在墙处开始建立谱系而使它得以按两个方向运动时,特定群体内的进化不同程度地有利于复杂性。现在刚开始凭经验来检验这一假设,而且为了提出一般性的准则,我们至今还没有足够的实例。但是由密歇根大学的Daniel W. McShea对哺乳类脊椎动物进行的研究和宾夕法尼亚大学的George F. Boyajian对菊石(一种古生物化石)的接缝线进行的研究都表明,不存在有利于增加复杂性的进化趋势。

此外,当我们注意到相对于每一种涉及较大复杂性的生命形式时,可能存在着以较简单的生命形式为基础的同样有利的生命形式(例如,常见于寄生虫的情况)。在这种情况下,优先趋向复杂性的进化,似乎不可能是优先的了。我们关于生命的进化是更趋复杂性的印象,可能是因为只是狭隘地把眼光集中在自身和过分注意不断复杂化的生物,而恰恰忽视了许多变得愈来愈简单的生物同样有很好的适应性。形态上退化了的寄生虫安全地寄生在宿主体内。这种寄生虫和它们穷于应付严酷的外部世界打击的精巧的亲缘种,同样有希望在进化上取得成功。

即使复杂性只不过是离开强制性右墙漂移的结果,但是只要复杂性是通过特久而逐渐积累的方式自然增长的,我们就仍然可以把这一趋势看成是可以预测的,而且从总体上来看这是生命历史的特征。但是对生命历史的一般的(虚假的)期望来说,没有什么比由化石记录揭示的那种延伸的稳定性和迅速的单个事件进展的真实模式更具独特性了。

在生命历史的前六分之五阶段中(从35亿年前的第一批记录下生命的化石到6亿年前第一批记录完好的多细胞动物)生命几乎一直只是单细胞的。在10亿年前进化成了一些简单的多胞藻,但是这类藻属于植物,因此和动物没有谱系关系。这个漫长的单细胞生命期(应该相信)确实包括了一次极其重要的过渡——从没有细胞器的原核细胞过渡到带有核、线粒体和其他复杂的细胞内结构的真核细胞,但是在整整30亿年里没有完好地记录下多细胞动物组织。如果复杂性是一种好东西,而且多细胞化可以代表我们通常认为的生命历史的最初阶段的话,那么生命一定会利用这段时间来完成其关键性阶段的。即使可以把这种延迟的原因似乎有理地解释为,在前寒武纪的大部分时期里,大气中氧不足,或单细胞生命未能作为多细胞化先决条件来达到某种结构阀限,这种延迟现象仍有力地反驳了全面的进展是生命历史主题的说法。

更奇怪的是,在组成动物生命的多细胞结构时的各主要阶段都是在短期(开始于6-5.3亿年前)内实现的,而且这些阶段在这一序列中都是断断续续、穿插实现而逐积累的。最早的动物区系叫做厄底喀拉。取名“厄底喀拉”是为了纪念最早发现它的所在地——澳大利亚的一个地方的名字,但是现在已经在各大陆的岩石上都发现了这种动物区系。它是由无数缀合在一起的细长条组成的极为平展的叶状体薄片体和小圆片构成的。现在,厄底喀拉动物区系的性质是激烈争论的一个題目。这些生物看起来确实不是以后的生命形式的前体。它们也许是动物生命中一次独立的失败的试验,或者说它们也许代表了整个双层组织,在这种组织中现代的刺肠亚门(珊瑚、水母及其亲缘种)一直是这种组织的细小而有了很大变化的残迹。

不管怎样,厄底喀拉动物区系在寒武纪生物区系进化成之前就已灭绝。寒武纪的开始是集合起现在还难以说清楚的“小的贝壳类动物区系”。接下来的一次主要地震波(开始于5.3亿年前)构成了著名的寒武纪生物突增在此期间几乎只有一个现代的动物门首次出现在化石记录里。地质学家们以前把这一事件推算到四千万年前,但是在1993年发表的一项精确的研究明确地把这个动物门的繁荣期定在不到五百万年。苔藓虫门是一群无柄的、群生的海洋生物,直到下一个奥陶纪开始之前才产生,但是这种明显的迟缓现象,也许因为未能发现寒武纪的代表性化石而形成的一种假象。

尽管在此之后发生了一系列有趣的和怪异的事件(从恐龙的繁盛到人类智能的产生),我们在叙述了下列情况时仍然不能过分夸大,即随后的动物生命历史只不过是在500万年内寒武纪生物突增期间形成的解剖学基础上的变异而已。在30亿的单细胞生命期之后,是500万年大量生命的产生期,再加上500多万年在解剖学基础上的变异。不能把这30亿年仅仅看成是一种可以预测的,不可抗拒的或持续不断的进展或增加复杂性的趋势。

我们不知道为什么寒武纪生物突增能够如此之快地确定所有主要的解剖图型。有一种以生态学为依据的客观解释看来是颇具吸引力的,即“寒武纪生物突增相当于最初被多细胞生物的小生境所灌满的“生态桶”,任何一种试验性生命都在这个“桶”里找到了空间。从此以后,这个“桶”从未空过,即使在大规模的灭绝只为每一种主要作用留下了一点空间,而且因它们对生态空间的占领而排除了产生基本新生命的机遇。但是看来还有必要把产生一种以遗传学和发育学为依据的“客观的”解释作为补充:最早的多细胞生物也许保持了遗传变异和胚胎转型的灵活性,而随着生物“固定”为一组稳定的和成功的设计后,这种灵活性就减弱了。

不管怎样,内在的和外在的灵活性之最初阶段产生了一系列无脊椎解剂结构的动物。它们可能超过了(仅仅在它们产生的几百万年里)今天(在进一步突增后的又一个500万年之后)地球上各种环境里的全部动物。科学家们在这个问题上意见不一。有些人认为这种最初突增的解剖系列超过了现代生命,因为许多早期的试验性生命都灭绝了,而且从此以后没有产生过新的动物门。但是大多数反对这种看法的科学家认为,寒武纪生物突增至少相当于现代的系列——因此,即使是最谨慎的看法也认为,随后的500万年机遇也没有拓展仅仅在500万年里就实现了的寒武纪系列。寒武纪生物突增是生命历史中最值得注意和最令人费解的一个事件。

此外,我们不知道为什么大部分早期的试验性生物都灭绝了,而只有少数几种存活下来,并且变成了我们现代的各个动物门。—个动人的说法是,胜利者之所以获得胜利,实际上是因为它们具有较大的解剖复杂性、较好的生态适应性或传统的达尔文生存竞争说的另一些可以预测的特性。但是没有什么可识别的特征能把胜利者联合在一起,因此必须做出果断的抉择:每一个早期的试验性生物只是平等地得到了在我们这个星球上进行过的最大的一次抽奖活动中的一张彩票——每个存活的生物谱系(包括我们自己这个脊椎动物门在内),今天之所以能栖息在这个地球上,只是因为幸运地抽到了奖,而不是凭借任何为生存而作的任何可以预测的斗争。多细胞动物生命的历史,也许只不过是这样一段经历,即最初的可能性大大地减少,而幸运的幸存者稳定下来了,而不是通常所说的稳定的生态环境扩大和形态上复杂性的进展。

最后一点,这个长期停滞的图式(其中建立新均衡的变化都集中在其快速发生的事件中)也许在时间和数量的几个尺度上最颇为一般化的,从而形成了自我相似的图式。从时断时续的物种形成的均衡模型来看,谱系内形成趋势的原因是积累了地质学上瞬息即逝的物种形成事件,而不是连续种群内的渐变(像登楼梯而不像在斜面上往上滚球)。

即使进化论含有生命之路潜在的内在性方向的意思(尽管本文前述的事实和论据都引起了对这种主张的怀疑)在环境中偶而不可抗拒地发生的快速的、实质性的、甚至也许是真正灾难性的变化,可能起干预作用而影响这一图式,这些环境变化引发了大部分地球物种的大规模灭绝。因此可能改变内在性方向而重组生命历史的进程,使其基本图式看起来变化莫测,并集中在各个事件中而不是稳定的和定向的。自从出现古生物学后就认识到了大规模灭绝,地质时标的主要划分点都在由这类事件标志的接合处。但是在70年代末开始再次对此感兴趣之前,大多数古生物学家都把大规模灭绝只看成(至多)是加速正常地质年代趋向的普通事件的强化现象。按照这种大规模灭绝的渐进论的说法,这些事件的展开实际上只需要几百万年(包括被看作不完整化石记录的赝象的突然性的出现),而且它们只是使普通的事件出现得快一些。例如,在严峻的年代里,比较强烈的达尔文型竞争的结果,只是使较高级形式的生命更有效地取代较不适应的生命形式。

再次解释在生命历史的进程中起主要作用的大规模灭绝及其影响的根本差异的工作,是由Luis和Walter Alvarez在1979年提出一些数据后开始的。这些数据表明,在距今6500万年白垩纪-第三纪交接时一个庞大的地球外物体(他们指的是一颗直径达7-10公里的小行星)撞击了地球,尽管Alvarez的假设在开始时遭到科学家们的怀疑(这是对不同寻常的解释的一种正常的态度),但是现在因为发现了“冒烟枪”而实际上已经被证明了。这个“冒烟枪”是位于墨西哥犹加敦半岛外的一个大小和地质年舲都适合于这种假设的大坑。

对上述问题感兴趣还促使古生物学家们更严谨地整理这些数据。由芝加哥大学的David M. Raup,J. J. Sepkoski,Jr和David Jablonsld进行的研究已确定,多细胞动物生命在其5.3亿年的历史进程中共经历了5次主要的(在奥陶纪末期、泥盆纪晚期、二叠纪末期、三叠纪末期和白垩纪末期)和许多次较小的大规模灭绝。我们没有明显的证可以证明这些事件中的最后一次是由灾难性的天体撞击引发的,但是,仔细的研究可以导致一个总的结论,即大规模灭绝比古生物学家们以前所认为的还要经常、快速和在量级上更要强烈,而且效果不同。这四个特点包括了大规模灭绝对于我们所理解的生命历史进程的根本意义是:这一进程是带偶然性和不确定性的,而不是可以预测的和定向性的。

大规模灭绝对生命的影响不是随机的。有些谱系灭绝了,而另一些则根据其有或没有进化的特征而作为敏感的劫后生命存活下来。但尤其是因灭绝的起因是突然发生的而且是灾难性的,那么就其在正常年代的达尔文竞争中最初进化成的关键性特征来说,生与死的原因也许是随机的。谱系不可能为应付未来的这样严重的和不同的作用的突发性预做准备,因此这种大规模灭绝的“不同规律”的模型使生命的进程具有快速而不可预测的特性。

让我们从6500万年前产生巨大影响的白垩纪-第三纪灭绝中引证两个例子。第一个例子:1986年发表的一项重大的研究指出,硅藻远比其他单细胞浮游生物(最初是颗石藻和放射虫)更成功地逃避了灭绝的灾难。这项研究发现许多硅藻都借助孢囊进化了一种休眠策略,也许是为了应付环境不利的季节(极地物种承受的是对这些光合用作细胞来说是致死性的长达几个月的黑暗期和不能持续不断地获得构成其骨架所需的硅)。另一些浮游生物的细胞没有进化出任何休眠的机制。如果致死性的白垩纪撞击产生了浓密的云层而把光挡住了数月之久(普遍认为这是灭绝过程中的“杀伤场面”),那么硅藻也许是得益于休眠机制的幸存者,而这种机制是完全为了获得另一种完全不同的功能,即应付正常年代起风化作用的季节性干旱而进化成的。硅藻并不优于大量死亡的放射虫或其他浮游生物;它们只是幸运地拥有了因其他原因而进化成的一种有利的特征,这种特征帮助硅藻熬过了白垩纪撞击及其严重影响的时期。

第二个例子:我们大家都知道恐龙是在白垩纪末期的事件中灭绝的,因此哺乳动物得以统治今天的脊椎动物界。大多数人都认为哺乳动物之所以能在这个严峻的年代里大量繁衍,从某种程度上来说是因为它们普遍地优于恐龙。但是这种结论看起来是极不可能的。哺乳动物和恐龙的共处期长达1亿年,而且哺乳动物一直保持像老鼠那么大的体型,致使它们不能“向前”进化而把恐龙挤走。从来没有人提出过有力的论据可以用来说明哺乳动物是凭借对恐龙的优越性而得以繁衍生息的,因此看来更可能的是得益于意外的机缘。有一种似乎有理的论据指出,哺乳动物之所以存活,在一定程度上是因为它们的体型小(其结果是它们的种群比较庞大,因此更经得住灭绝的影响,而且可以说,它们在生态上较不专一,因此有更多的地方可供它们躲避)。体型小也许根本不是哺乳动物有利的适应性,而是可以说明它们为什么不能侵入恐龙占优势的地区的缘由。但这种在正常年代“不利”的特征,也许正是哺乳动物得以存话,乃至今天我能写文章而你们能读到我这篇文章的主要原因。

弗洛伊德(Sigmund Frend,1856-1936,奥地利心理分析家及精神病学家)经常指出,科学史中巨大的革命具有一种共同的、而且颇具讽刺意味的特征:这些革命扫除了我们在以前关于自身重要意义的坚定信念基础上形成的妄自尊大的感觉。在弗洛依德的三个例子中,哥白尼(1473-1543,波兰天文学家,现代天文学的创始人)把我们的住屋从中心搬到了边上;达尔文又把我们降低为“动物界的后裔”,而最后(按照有关智能发展史的一种最不谦逊的说法),弗洛伊德自己又发现了这种无意识(人不自觉的思想、欲望、行动等)并戳穿了完全的唯理论精神的神话。

从这种明智的和关键性的意义上来说,达尔文型的革命仍然是令人可悲地不完全。因为,即使有思想的人类接受了这一革命的事实,我们中的大多数人仍然不愿意放弃很适合自己意愿的观点:进化意味着这样一种进展(或者至少体现了它的主要原则),这种进展使得像意识(或者是必然的,或者至少是可以预知的)那样的东西得以出现。这种基本信念一直到出现下列情况后才消除。这一情况就是我舍弃了作为主要原则的进展或复杂化而考虑到这样—种强烈的可能性,即智人只是生命这个巨大繁茂的灌木丛中的一根细小的、后来才出现的嫩枝——是一个幼芽;如果我们能用一颗种子再培育出这个灌木丛并使之再长大的话,那么这个幼芽肯定不会第二次再出现。

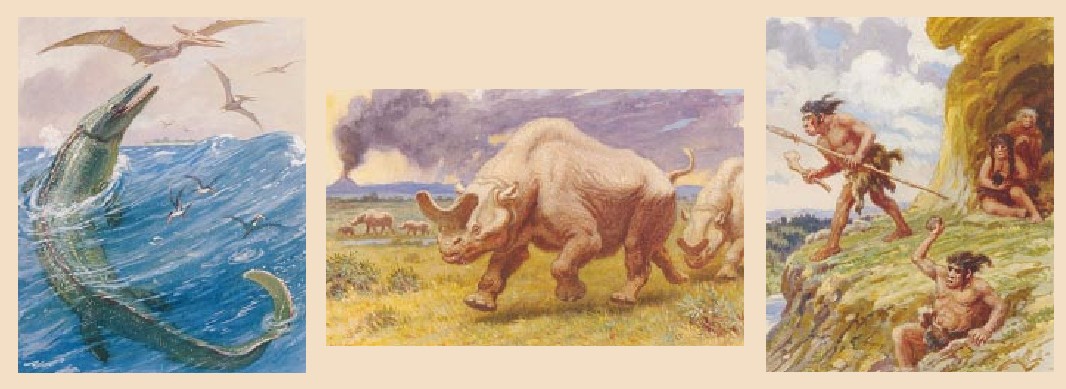

灵长目是有视觉的动物。我们画的图画显露了我们最深刻的信念,并显现了我们公认的概念上的局限性。艺术家们几乎都把化石生命的历史描绘成从无脊椎动物→鱼→早期的陆生两栖类动物和爬行动物→恐龙→哺乳动物→人这样一个序列。毫无例外,从19世纪50年代开始画这类图画以来,按惯例都画成这样的序列。

但是我们在认可已经深入到这些通用的模型中去的荒谬的偏见时从未犹豫过。从来没有一幅图画在进化到鱼之后再展示另一种无脊椎动物,而无脊椎动物却并未离开或停止过进化!在出现陆生爬行动物后,再没有一幅图画展示过鱼(后来的海洋生物图只描绘像鱼龙和蛇颈龙这样的回归海洋的爬行动物)。但是鱼在其一个小的谱系登到陆地上以后并未停止进化。事实上,鱼进化中的主要事件,即硬骨鱼(现代的多骨鱼)的产生和统治海洋的事件发生在恐龙时代,因此根本没有在这些序列中表现出来。尽管脊椎动物全部物种的半数以上是硬骨鱼。为什么人类必须出现在所有序列的最后?灵长目在哺乳动物中是古老的,其他许多成功的谱系都是在人出现以后产生的。

我们在发现、掌握并接受生命历史的另一种画法之前将无法消除弗洛依德的基本观念和完全的达尔文型革命。哈尔登(J. B. S. Haldane,1892-1964,英国生物学家及作家)宣称自然界“比我们想象的还要令人费解”,但是这些限制也许只是社会强加的观念性的锁,而不是我们的神经结构中固有的限制性。新的观念可能击碎这把锁。是树(或者是枝叶繁茂的灌木丛),而不是梯子和序列掌握着转变观念的钥匙。

我们必须学会描述全面的变化,而不只是拘泥于最复杂生物的细微末节。我们必须认识到这株树可能包括了多细胞生命开端附近的最大量的分枝,而以后的历史基本上是大多数生物消亡和少数生物幸运地存话的过程,而不是持续不断的开花结果、进度和愈益众多的扩张。我们必须了解这些小的嫩枝是偶然出现的一小簇,而不是地下繁盛的灌木丛的可预测的目标。我们必须记住圣经中关于智慧的最伟大的论述:“她(智慧)与持守她的生命树,持定也的俱各有福”。(见《旧约》,箴言篇,智慧之宝贵——译者注)

【颂平/译 赵裕卿/校】

请 登录 发表评论