20世纪上半叶,弗洛伊德统治着对人类思维运作的解释。其基本观点是,人类的动机大部分潜藏在无意识思维中,它们受到压抑,被排除在意识之外。思维的执行装置(自我)拒绝任何无意识的冲动(本我)。这种压抑是必须的,因为无意识冲动通常表现为无边的狂热、幼稚的幻想、性欲和攻击欲,让我们做出与自身文明观念不相容的行为。

直到1939年去世,弗洛伊德一直认为,这种压抑的失效会导致精神疾病。恐惧症、急性焦虑症和强迫性神经症的产生,都源于潜藏的冲动侵入到意识行为中。因此心理疗法的目标,就是追溯出神经性症状的无意识源头,让这些源头接受成熟理性的批判,从而消弥其强迫性力量。

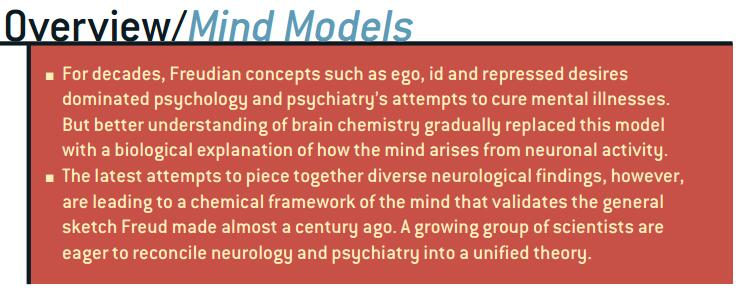

自从1950年代之后,对思维和大脑的研究日趋成熟t专家们了解到,弗洛伊德为其理论所提供的证据十分薄弱。他最主要的研究方法,不是受约束的实验,而只是单纯对病患的临床观察,同时还掺杂着理论推断。药物治疗有了进展,而精神疾病的生物研究取向逐渐超越了精神分析。如果弗洛伊德还活着,他可能会对这一转变乐观其成。作为那个年代倍受尊重的神经科学家,他经常说这样的话:“如果能够用生理学和化学术语取代心理学术语,那我们在描述上的缺陷可能就会消失了。”但是,弗洛伊德却没有这种知识和技术,来了解正常人和精神病患者的大脑结构。

到了1980年代,甚至在精神分折的圈子里,“自我”与“本我”的概念也成了老古董。弗洛伊德终于成了历史。在新心理学的时代,比较符合时代潮流的看法是,受压抑的人们之所以不幸,并不是婴幼儿时期发生的不愉快经历,而是他们大脑内的化学物质不平衡。然而,精神病药物学并没有再提出一个宏观理论,来解释人格,情绪和动机等这些“人之所以为人”的概念。由于缺乏这样的理论模式,神经科学家便只专注于狭隘的研究领域,而不再理会大格局。

然而现在,这样的理论又成为了焦点,让人惊讶的是:它与弗洛伊德一个世纪前所勾勒的并没有太大的不同。虽然现在就谈共识还为时过早,但越来越多不同领域的神经科学家,得出了与2000年诺贝尔生理医学奖得主、美国哥伦比亚大学教授Eric R. Kandel同样的结论:精神分析“仍然是最一致、最令人满意的心智理论。”

弗洛伊德又回来了,而且不仅仅在理论上。现在世界上每一个大城布,都有跨领域的研究团队.试图整合互相独立而且经常敌对的神经科学和精神分折,这些组织后来聚集在一起,成立了国际神经-精神分析学会,负责组织每年的年会,并出版了一份成功的刊物《神经精神分析》。弗洛伊德理论再度受到青睐,由该杂志的编辑顾问名单可见一斑,里面尽是当代行为神经科学界的名人,包括Antonio R. Damasio、Kandel、Joseph E. LeDoux、Benjamin Libet,Jaak Panksepp、Vilayanur S. Ramachandran、Daniel L. Schacter和Wolf Singer。

这些研究者正在合力打造Kandel所说的“精神病学的新知识框架”,在该框架内,弗洛伊德的大格局的心智结构,似乎注定要扮演类似达尔文进化论对分子遗传学的角色。弗洛伊德可以作为模板,使新发现的各项细节安置得有条不紊。同时,神经科学家也正在为弗洛伊德的一些理论寻找证据,并找出隐藏在他描述的心智过程背后的机制。

无意识动机

弗洛伊德的中心思想指出,决定我们日常思维、感觉和意志的心智过程,大多发生在无意识状态,与他同时代的人却认为这是不可能的。而今天的研究发现却证实,无意识心智过程确实存在而且重要。例如,某些形成记忆的脑区受损之后,患者虽然记不得受损后的事件,但其行为却明显受到“已经忘却”事件的影响。认知神经科学家为了解释这种现象,便将记忆分为处理“显性”(有意识)和“隐形”(无意识)信息两大系统。弗洛伊德也一样将记忆分为这两种。

神经科学家也已经找到了调控情感学习的无意识记忆系统。1996年,美国纽约大学的LeDoux证明,意识皮层下有一条神经路径,连接着知觉信息与产生恐惧反应的原始脑结构。由于这条路径没有经过会产生意识记忆的海马,因此现在的事件会一直引发以往重要情绪事件的记忆。造成非理性的意识感觉,就像是“长胡子的人让我感到不自在。”

神经科学显示,形成(显性)意识记忆不可或缺的主要脑结构,在出生的头两年不起作用,这给弗洛伊德所谓的“婴儿失忆”(infantile amnesia)提供了很好的解释。正如弗洛伊德所猜测,并不是我们忘记了最早的记忆,而是我们的意识无法提取这些记忆。但记不得并无法防止这些记忆影响成年时的感觉与行为。任何一位发育神经生物学家几乎都不否认,早期经验(尤其是婴儿与母亲之间的经验)影响着大脑连接的模式,并可能从根本上塑造人们将来的人格与心理健康,但我们在意识上却不记得这些经验。我们也越来越清楚,大量心智活动是受无意识驱动的。

为压抑平反

尽管我们大都受到无意识的驱动,但还是无法证明弗洛伊德的主张:我们会主动压抑不愉快的信息。但支持这种主张的个案研究却越来越多。最著名的例子,是美国加州大学圣地亚哥分校的行为神经学家Ramachandran1994年所做的对“疾病觉缺失症”(anosognosic)的研究。该症患者的右侧大脑顶叶区域受到损伤,因此他们不知道自己有明显的身体残障,例如肢体瘫痪等。在刺激一位患者的右大脑半球后Ramachandran发现,患者突然说自己的左臂是瘫痪的,而且从八天前中风以后就一直瘫痪到现在。这表明,虽然这段时间,她一直意识清醒地否认自己有任何问题,但是她确实能够知道自己有肢体残障。而且还在过去八天中无意识地记录了这个事实。

值得注意的是,当刺激效应消退之后,这位妇女不仅重新相信她的手臂是正常的,而且忘记了她承认手臂瘫痪的这段访问,却又记得访问过程中的其他所有的细节。Ramachandran得出结论:“这些观察结果的重要理论启示在于,记忆的确可以选择性地受到压抑……这位病人让我首次相信,构成经典精神分析理论基础的压抑现象确实存在。”

加州理工学院的诺贝尔奖得主Roger W. Sperry在1960-70年代的研究中,曾描述过著名的“裂脑”(split-brain)患者,这些患者左右两个脑半球不再相连。疾病觉缺失症患者与裂脑患者类似,通常会把不愉快的事实合理化,为其无意识驱使的行为编造出一套煞有介事的解释。Ramachandran认为,左半球大脑显然应用着弗洛伊德学说的“防御机制”。

脑部正常的人也会出现类似的现象。英国达勒姆大学的神经心理学家Martin A. Conway于2001年在Nature杂志上的一篇评论文章中说,如果正常人在无害的实验室环境下能够产生明显的压抑效应,那么在真实的创伤条件下,压抑效应一定会更显著。

快乐原则

弗洛伊德还有进一步的阐述,他指出,不仅我们的大部分心智生活是无意识、受到压抑的,甚至连受到压抑的无意识心智的运作原则,也与意识自我的“真实原则”大为不同。这种无意识思维模式是“一厢情愿”的,全然无视于逻辑法则和时间顺序。

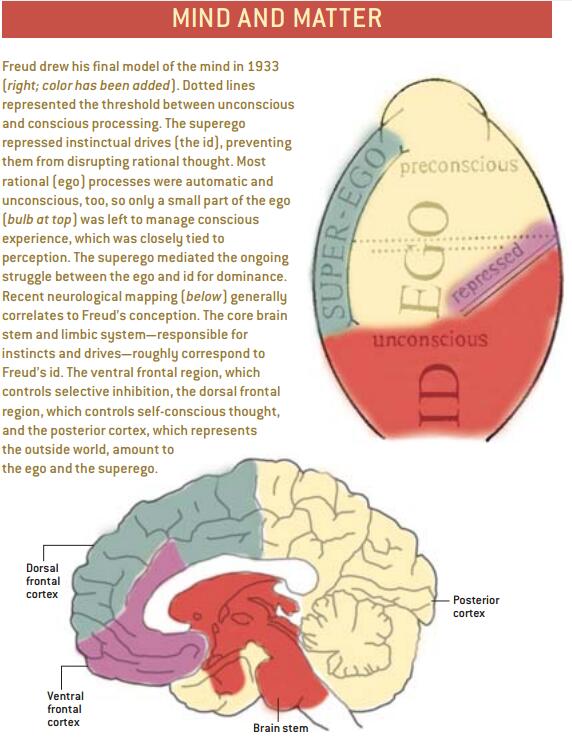

如果弗洛伊德是正确的,那么大脑抑制性的结构(“压抑性”自我所在的位置)受到损伤时,将会表现出一厢情愿的非理性心智运作模式。这正是额叶边缘区(控制自我意识的重要部位)受损患者所表现的行为。患者会明显表现出科萨可夫(Korsakoff)精神病的症状:他们不知道自己失去记忆,因此在记忆缺失处插入编造的情节加以填补,成为“虚构症”(confabulations)。

达勒姆大学的神经精神病学家Aikaterini Fotopoulou最近在我实验室研究了一例这样的患者。在我的办公室里,一连12天,每天面谈50分钟,这位患者都记不得曾经见过我,也记不得曾经动过手术,从额叶取出造成失忆症的肿瘤。就患者个人而言,自己完全没有任何问题。但是当问到他头上的疤痕时,他编造了完全说不通的理由:他做过牙科手术或冠脉搭桥手术。事实上,他的确动过这些手术,但那是多年以前的事,而且与这次的大脑手术不同,那些手术是很成功的。

同样地,当我问他我是谁以及他为什么在我办公室时,他也有各种各样的说辞:我是他的同事、他的酒友、来向他做专业咨询的客户、几十年前他在大学参与过但以后再也没从事过的运动的队友,或是修理他许多赛车中一辆的技工(事实上他没有赛车)。他表现出来的行为也与他虚构的信仰相一致:他会环视房间寻找他的啤酒,或探视窗外寻找他的车子。

让一般观察者印象深刻的是,这些虚构想法在本质上都是一厢情愿的。Fotopoulou客观地量化分析了患者连续155次的虚构,也证实了这一印象。这位患者虚构的信念可不是随即冒出的杂念,它们通常由“快乐原则”产生,弗洛伊德认为这是无意识思维的核心。这位患者不过是重建他想要的现实罢了。其他人也报告过类似的观察,例如英国达勒姆大学的Martin Conway和威尔士大学的Oliver Turnbull。这些研究人员不是精神分析学家,而是认知神经科学家,但他们还是用弗洛伊德学说来解释这些发现。他们的主张是额叶边缘区受损而引起虚构症,实质上削弱了侦测正常现实的认知调节机制,使得内隐的一厢情愿式想法得以从压抑中释放,进而影像感知、记忆和判断。

动物本性

弗洛伊德认为快乐原则表达出原始的动物性驱动力。人类的行为归根结底由不比肉欲的自我实现更高尚的欲望所驱动,对于那些维多利亚女王时代的同代人而言,这种观点带有诽谤性。在随后的数十年间,违背道德的暴行减少,而弗洛伊德关于人是动物的概念也被认知科学家所鄙弃。

现在弗洛伊德又回来了。美国洛克菲勒大学的Donald W. Pfaff和博灵格林州立大学的Jaak Panksepp等神经科学家认为,控制人类动机的本能机制甚至比弗洛伊德所设想的更原始,人类与其灵长目亲戚以及所有哺乳动物拥有相同的基本情绪-控制系统。在弗洛伊德称之为本我的最深层次的精神组织上,人类大脑的功能解剖学和化学结构与我们喜爱的家畜或家养宠物没有太大的不同。

但是,神经科学家不同意弗洛伊德简单地将人类本能生命理解为性和攻击的二分法。相反,通过研究大脑损伤以及药物和人工刺激对大脑的影响,他们确定出至少存在4种哺乳动物的本能环路,并且存在部分叠加。它们是:“追求”和“回报”系统(激励对快乐的追逐);“生气-愤怒”系统(控制生气进攻,而不是掠夺性进攻);“恐惧-忧虑”系统;以及“惊慌”系统(控制包括社会关系在内的复杂本能)。至于是否存在其他类型的本能驱动,例如一种混乱的“游戏”系统等,还处于研究阶段。所有这些大脑系统都是通过大脑神经元之间的特定神经传递素(携带并传递信息的化学物质)来调节。

“追求”系统由神经传递素多巴胺调节,它与弗洛伊德的“力比多”(性本能)十分类似。按照弗洛伊德的观点,力比多或性冲动是一种寻求快乐的系统,为我们与世界上大多数以目的为导向的相互作用提供活力。现代研究表明,其神经系统对等物与各种形式的渴望和上瘾严重地相牵连。有意思的是,弗洛伊德早期有关可卡因的试验(主要是对他自己)使他相信力比多必定具有某种神经化学基础。他的后继者不同,弗洛伊德认为精神分析学和精神药理学之间的对抗是没有理由的。他充满信心地预测会有那么一天“本我能量”可以用“特定的化学物质”来直接控制。今天,精神疗法与改变精神状态的药物的结合,被广泛认可为治疗许多精神紊乱疾病的最理想的方法。而且大脑成像显示,交谈治疗影响大脑的方式与这些药物的作用相类似。

弗洛伊德的观点同时正在再次唤醒睡眠和软科学。当人们在1950年代发现眼球速动期(REM)睡眠及其与梦之间的强烈关联后,弗洛伊德有关梦的理论——夜间的幻境是无意识愿望的部分闪现,就不再有人相信了,研究人员在1970年代发现梦循环由普遍深入的化学物质乙酰胆碱(该化学物在脑干的“无意识”部分产生)调节,此时弗洛伊德的观点似乎不再具有任何可信度。REM睡眠每90分钟左右自动出现一次,并且由大脑中与情绪和动机无关的化学物和结构所驱动。这一发现意味着梦是没有意义的;它们只不过是由大脑较高级部分为反映由REM随机产生的大脑皮层活动而编制的故事。

但是最近的研究显示,梦和REM睡眠是两种可分离的状态,由不同(尽管相互作用)的机理控制。梦由位于前脑本能动机(instinctual- motivational) 环路中心的一个结构网络所产生,这一发现导致了一批有关梦的大脑理论的出现,其中许多是弗洛伊德理论的翻版。我与其他人观察到一个最有趣的发现,当处于额叶深层的纤维细胞被切断时,梦将完全停止,这与有动机的行为的全面减少是相符合的。这种损伤与在前额脑叶切除手术中故意制造的伤害刚好相间,该外科手术一度被用来控制幻觉和错觉,现在已经过时。该手术在1960年代被用来缓解同一大脑区域多巴胺活动的药物治疗所取代。这样,追求系统可能成为梦最主要的发生器。这种可能性成为当前研究的一个主要热点。

如果该假设被证实,那么愿望-实现的梦理论可能再度为睡眠研究设定议程。但是即使关于新的神经学数据的其他解释占据上风,它们将再次证实梦的“心理学”概念化在科学上是值得尊重的。几乎不再有神经科学家仍然宣称梦的内容不具有主要的情绪机制,而他们以前曾经可以无所顾忌地这样做。

对于弗洛伊德的概念出现在主流精神科学中,并非所有人都充满热情。例如,对于老一辈精神分析学家而言,接受他们晚辈同事和学生现在能够而且必须让传统智慧服从于全新水平的生物学审査并非一件容易事。但是,在大西洋两岸有越来越多的老科学家至少愿意保持一种开明的态度,从前面提到的《神经精神分析学》杂志顾问委员会的众多著名精神分析学家,以及国际神经精神分析学会的众多银发族可以看出这一点。

老一辈神经科学家对于精神分析观点回归的抵触,源自于这样一层阴影:在他们学术生涯的早期,曾认为弗洛伊德理论是牢不可破的。他们甚至不能承认弗洛伊德基本原理得到部分验证,他们要求一种完全的肃清[参见下页框文]。按照著名睡眠研究专家和哈佛医学院精神病学家J. Allan Hobson的说法,对弗洛伊德的新兴趣,等于将现代数据“花样翻新地”纳入到一种陈旧的理论框架中,但是,Panksepp在2002年接受Newsweek杂志采访时称,对于热心于整合神经学和精神病疗法的神经科学家而言,“问题不在于证明弗洛伊德是否正确,而在于完成这一工作。”

如果这项工作能够完成,也就是说,Kandel的“精神病学新智能框架”能够建立起来,那么这样的时代将成为过去:人们必须在精神分析交谈疗法和精神病药理学的药方之间做出艰难选择,前者缺乏基于证据的现代医学,而后者则缺乏脑化学与复杂情绪的真实轨迹之间的关联。在对人类思维深刻的综合理解的基础上,未来的精神病学将为患者提供坚实的帮助。

无论未来将出现多么令人难以想象的疗法,患者肯定能从对大脑如何工作的更好理解中受益。当现代神经科学家再次考虑这些让弗洛伊德沉迷其中的、深刻的人类心理学问题时,让人满意的是,我们能够在他铺设的基础上继续建设,而不是一切从头开始。即使当我们发现了弗洛伊德影响深远的理论中的弱点,并且因此修正和补充他的研究时,我们也会对完成这一工作的这项特权感到振奋。

[柯江华/译 曾少立/校]

【反对派观点】

弗洛伊德的回归不是一个好梦

J. Allan Hobson

弗洛伊德对梦的解释,构成了他的精神分析理论的核心。Mark Solms及其他人声称,目前有关大脑成像和损伤的研究正在验证弗洛伊德的观念。但是类似的科学研究显示,弗洛伊德思想的主要方面可能是错误的。

按照弗洛伊德的理论,梦的奇异性源于心智的一种企图,即从无意识中涌现出来的不受欢迎的本能欲望,通过象征性的伪装和抑制性潜意识而隐藏在睡眠中。但是大多数神经生物学证据支持一种相反的观点:梦的奇异性源自于大脑状态的正常变化。脑干的化学机理,即改变不同皮质区域的活性,产生了这种变化。许多研究表明,化学变化决定着梦境、情绪和思维的质量和数量。弗洛伊德的伪装和抑制性潜意识的概念应当抛弃;没有人相信自我-本我的竞争(如果存在的话)控制着大脑化学。大多数精神分析学家不再认为伪装-抑制理论是正确的。

除了伪装和抑制性潜意识,弗洛伊德的梦理论就只剩下一个促进梦形成的本能驱动力了。的确有证据表明,激活产生忧虑、愤怒和快乐的边缘系统部分可以形成梦。但是这些影响因素不是“愿望”。梦的分析显示,梦中的消极情绪同积极情绪一样经常地出现,这意味着我们对自己的“愿望”有一半是消极的,而且所有做梦的人都知道,梦中的情绪几乎都不是伪装的。它们清晰地侵入梦中的情节,经常产生像恶梦这样的不愉快效果。弗洛伊德无法解释为什么有那么多梦情绪是消极的。

弗洛伊德理论的另一支柱是,由于梦的真实意义被隐藏,因此它们反映的情绪只能通过自由联系这种不确定的方法来表现,即自我叙述头脑中出现的任何事情,希望能够发现一种重要的联系。但是这种努力没有必要,因为压根就不存在这种隐藏。在睡梦中,你所见即所得。从表面上看,做梦的内容在情绪上是显著的,而做梦者和他的临床医生所应当密切关注的,是梦所代表的感觉。

Solms及其他弗洛伊德理论的支持者暗示,将做梦归结为大脑化学等于说梦不具有情绪信息。然而这两种陈述不是等同的。哈佛医学院的Robert W. McCarley和我在1977年提出的有关梦的化学激活-合成理论只是主张,所谓梦的奇异性是被隐藏的意义这种精神分析解释是错误的。我们一直认为,梦在情绪上是非常显著的而且是有意义的,那么REM睡眠是怎么回事呢?最新研究显示,梦可能在非REM睡眠期间出现,但是化学激活模型并不排除这种情形;只不过做梦的频率在REM睡眠期间呈指数级地增加。

精神分析陷人了困境,而且无论用多少神经生物学来修修补补都无法拯救它。这一理论需要彻底修正,许多神经科学家宁愿从头开始,并且创建一种有关精神的神经认知模型。精神分析理论的确很复杂,但是如果它是错误的,那么其复杂性就不再是什么优点。抱有这种观点的科学家在寻求关于梦、精神疾病、正常意识经验的更具有生物学基础的模型,而不是认同精神分析模型。

请 登录 发表评论