大爆炸真的是时间的起点吗?

抑或宇宙在大爆炸之前就已近存在?如果在10年前提出这样的问题,那简直是对宇宙学大逆不道了;绝大多数宇宙学家会认为,思考大爆炸以前的时间,就像打听北极以北的地方在哪里一样。然而,理论物理学的发展,尤其是弦论的出现,大大改变了宇宙学家的视角,大爆炸前的宇宙已成了宇宙学的研究前沿。

探索大爆炸之前发生过什么的新思潮,其实只是数千年来的理性钟摆的最新一次摆动。几乎在每一种文明中,终极起源的问题都会让哲学家和神学家忙个没完没了。它所涉及的问题让人应接不暇,其中著名的一个出现在Paul Gaugin(高更)1897年的名画中:“我们从哪里来?我们是什么?我们往哪里去?”这幅作品描绘了生老病死的轮回:每个人的起源、身价与宿命,而这份对个人的关怀,直接连系着宇宙的命运。人类可以导根,追溯自身的血统,穿越世世代代,回到我们的动物祖先,再溯及生命的早期形式和初始生命,然后回到原生宇宙中合成的元素,再到更早期空间中的飘渺能量。我们的谱系树是否可以这样一直无休止地延伸下去呢?抑或它会终止于某处?宇宙是否也像人类一样,并非永恒的?

古希腊人曾就时间的起源有过激烈的争论。亚里斯多德主张“无”不能生“有”,而站在了时间“没有起点”的阵营。如果宇宙不能“无中生有”那它过去必然是一直存在的。基于这些理论,时间必定是朝着过去和未来两端无限延伸。而基督教神学家则倾向于相反的观点。奥古斯丁坚决主张,神存在于空间和时间之外,而且创造了时空和整个世界。有人问道:“神在创造这个世界之前在做什么?”奥古斯丁答道:“时间本身就是神创造的产物之一,所以根本就没有‘之前’可言!”

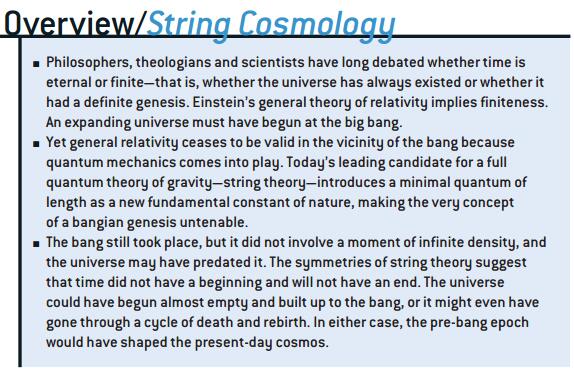

爱因斯坦的广义相对论,引导当代宇宙学家得出了几乎一样的结论。广义相对论认为,空间和时间是柔软可塑的实体。在大尺度上,空间本质上是动态的,会随时间而膨胀或收缩;它承载物质的方式,就像海浪承载浮物一样。1920年代,天文学家观测到遥远的星系正在彼此远离,从而证实宇宙正在膨胀。接着,物理学家Stephen Hawking(霍金)与Roger Penrose(彭若斯)在1960年代证明,时间不可能一直回溯下去。如果你把宇宙历史一直往回倒退,所有的星系终会挤到一个无穷小的点(称为奇点)上,这与它们掉进黑洞的意思差不多。每个星系或其前身都被压缩到零尺寸,而密度、温度和时空曲率等物理量则变成无穷大。奇点就是宇宙万物的起点,超过这一界限,我们的宇宙谱系树就无法再往前延伸了。

这个无法避免的奇点,给宇宙学家带来了令人不安的严重问题。特別是,奇点与宇宙在大尺度上所展示的高度均匀性及各向同性似乎有矛盾。由于宇宙在大尺度上到处都相同,因此在相距遥远的区域之间,必以某种方式传递信息,以协调彼此的性质。然而,这与旧的宇宙学规范相抵触。

具体来说,不妨想一下从宇宙微波背景辐射释放后,这137亿年来发生的事情:由于宇宙的膨胀,星系间距离增大了1000倍,而可观测宇宙的半径,则增大了10万倍之多(由于光速超过宇宙膨胀速度)。我们今天看到的宇宙,有很大一部分是我们在137亿年所看不到的。的确,在宇宙历史上,现在那些来自最遥远星系的光,还是第一次到达银河系。

尽管如此,银河系与那些遥远星系的性质,竟然基本上是一样的,这就好比你参加一个聚会,发现自己穿的衣服与十多位好友的一模一样。如果只有两人衣着相同,用巧合还可以解释得过去。可是如果十几个人衣着都相同,那八成是他们事先约好了。在宇宙学中,这个数字不是十几个,而是数万个一一这是全天域微波背景中的天区数量,它们彼此独立,但统计上却完全等同。

一种可能性是,这些空间区域诞生伊始便被赋予了相同的性质,换言之,均匀性只不过是个巧合。然而,物理学家想出了两种更自然的途径来摆脱僵局:让早期宇宙要么比标准宇宙小得多,要么老得多。任一条件(或者两者--起),都有可能实现各个空间区域之间的相互联系。

当前最流行的是第一种途径。假设宇宙在早期历史中曾经历一次快速膨胀,称为暴胀。在暴胀之前,星系或其前身全都紧密地挤在一起,因此可以容易地协调它们的性质。在暴胀阶段,由于光速赶不上暴胀的速度,它们便彼此失去了联系。暴胀结束后,膨胀速度开始放慢,因此各星系间又逐渐恢复了联系。

物理学家将暴胀所迸出的能量,归因于大爆炸之后约10-35秒时一个新的量子场“暴胀子”中所储存的势能,势能与静质能和动能不同,它可以产生引力排斥效应。通常的物质引力会减慢宇宙膨胀,但暴胀子却会加速宇宙膨胀。暴胀理论于1981年问世,至今已经解释了众多的精确观测结果[参见本刊1984年第9期Alan H. Guth与Paul J. Steinhardt所著《爆胀宇宙》和2004年第4期的专题报道《打开宇宙的四把钥匙》]。不过,还有一系列潜在的理论问题没有解决,首当其冲的是,暴胀子究竟是什么?以及如此巨大的初始势能从何而来?

第二种途径较不为人所知,那就是避开奇点。如果时间不是始于大爆炸,如果在目前的膨胀开始之前,宇宙就已经存在很长一段时间了,那么物质就有充裕的时间把自己的分布安排得比较平滑。因此研究人员已开始重新检视导出奇点的推导过程。

推导过程中假设相对论始终有效,看来是大有问题的。在接近一段认定的奇点时,量子效应必定越来越重要,甚至起到主导的作用。正统的相对论没有考虑到这类效应,因此,认定奇点不可避免,无疑是过分相信了相对论。要弄清真正发生的情况,物理学家必须把相对论纳入到量子引力理论中。这个任务让爱因斯坦以后的物理学家伤透脑筋,直到1980年代中期,进展还几乎等于零。

弦论的革命

如今,有两个好方案出现了。第一个叫“圈量子引力”,它完整保留了爱因斯坦理论的精髓,只是改变了欲符合量子力学条件的程序[参见本刊2004年第3期Lee Smolin所著《量子化时空》一文]。过去几年中,圈量子引力的研究者取得了长足的进展,获得了非常深刻的认识。然而,或许对传统理论的革命不够深入,因而无法解决引力量子化的根本问题。类似的问题在1934年也出现过,当时费米(Enrico Fermi)提出了他的弱核力有效理论,令粒子物理学家大伤脑筋。所有建立量子费米理论的努力,全都悲惨地一无所获。结果真正需要的,并不是新的技巧,而是在1960年代后期,格拉肖(Sheldon L. Glashow)、温伯格(Steven Weinberg)和萨拉姆(Abdus Salam)的电弱理论所带来的根本翻修。

第二个就是弦论,我认为比较有前途。弦论对爱因斯坦理论进行了真正的革命性改造,本文将着重讨论。尽管圈量子引力的支持者声称,他们也得出了许多相同的结论。

弦论萌生于1968年,那是我用于描述核子(质子和中子)及其作用力的模型。尽管在问世之初引起不小的轰动,这一模型最终还是失败了,让位给了量子色动力学。后者用更基本的夸克来描述核子,而弦论就被舍弃了。夸克被禁锢在质子或中子内,彼此就好似用橡皮弦把它们拴在一起。现在回顾起来,最初的弦论其实已经抓住了核子世界中弦的要素。沉寂一段时间之后,弦论又以结合广义相对论和量子理论的姿态,东山再起了。

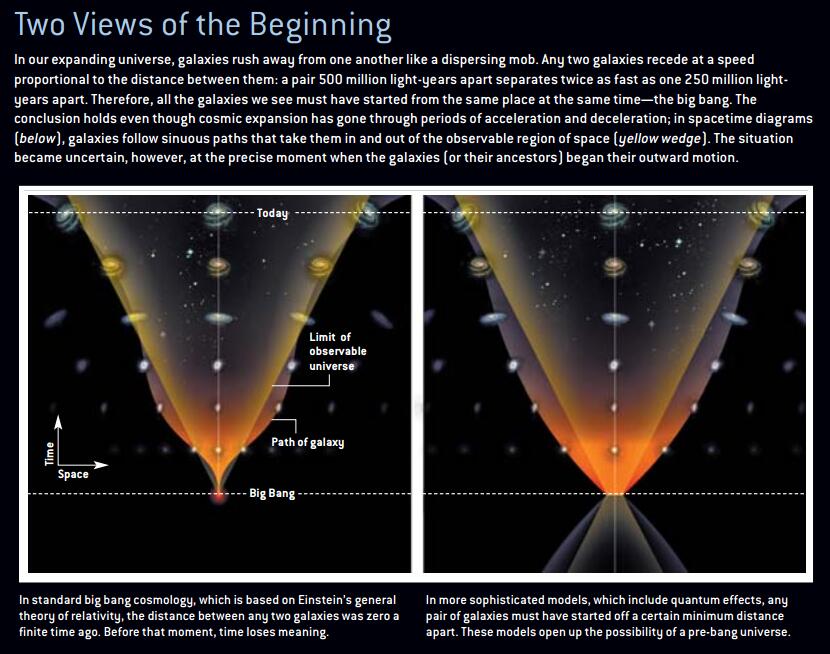

弦论的核心概念,是基本粒子并非点状物,而是无限细的一维实体,也就是弦。在基本粒子庞大的家族中,每种粒子都有自己的特性,这反映在一根弦有多种可能的振动模式上。这样一个看似简单的理论,如何能够描述粒子及其作用力的复杂世界呢?答案可以在我们所说的“量子弦魔术”中找到。一旦把量子力学套用到振动的弦(与小提琴弦没两样,只不过其上的振动以光速传播)上面,崭新的性质便出现了。所有这些性质,对于粒子物理学和宇宙学具有深刻的启示。

首先,量子弦的尺度有限。如果不考虑量子效应,一根小提琴弦可以一分为二,再一分为二,这样一直分割下去,直至最后变成一些无质量的点状粒子。但是分割到一定程度,海森堡的测不准原理就会介入,防止最轻的弦被分割到10-34米以下。这个不能再分割的长度量子,用ls表示,是弦论引入的一个全新的自然常数,与光速C和普朗克常数h并列。它在弦论的几乎所有方面都起着决定性的作用,为各种物理量设定了上下限,防止它们变成零或无穷大。

其次,就算没有质量的量子弦,也可以有角动量。在经典物理学中,角动量是绕轴旋转的物体所具有的一种性质。计算角动量的公式是速度、质量以及物体到转轴距离三者之乘积,因此无质量的物体不可能具有角动量。但在微观世界中,由于存在量子涨落,情况有所不同。一根微小的弦即使没有任何质量,也可以获得不超过2h的角动量。这一性质令物理学家喜出望外,因为它同所有已知的基本作用力载体(如传播电磁力的光子或者传播引力的引力子)的性质不谋而合。回顾历史,正是角动量让物理学家注意到弦论中含有量子引力。

第三,量子弦要求在通常的3维之外,还存在额外的空间维度。经典的小提琴弦,不管时空的性质如何,都可以振动,而量子弦就挑剔多了。要使描述量子弦振动的方程能够自洽,时空必须是高度弯曲的(这与现测结果相矛盾),否则它就应该含有6个额外的空间维。

第四,物理常数(出现在物理方程中并决定自然界性质,例如牛顿常数与库伦常数)不再具有任意给定的固定值。它们在弦论中以场的形式出现,就如电磁场一样,可以动态地调整它们的数值。在不同的宇宙时期或者在相隔遥远的空间区域,这些场可能取不同的值;即使到了今天,这些常数可能还会有微小幅度的变化。只要观测到任何这类变化,可就是弦论的一大进展了[相关文章即将在本刊登载]。

这其中所谓的“膨胀子场”是整个弦论的关键,它决定了所有作用力的总强度。弦论学家对膨胀子特别感兴趣,因为它的量值可以重新解释为一个额外空间维的尺度,从而给出一个11维时空。

新的神秘对称性

量子弦使物理学家最终认识到,自然界存在新的重要对称,称为“对偶性”(duality),它改变了我们对尺度极小的微观世界的直觉。我曾提到一种对偶性:通常情况下弦越短便越轻,但如果我们想要把弦的长度缩短到基本长度ls以下,那么弦反而会重新变重。

另一种对称称为T对偶性,它指出,额外的维度都是等价的,而与其尺度无关。之所以会出现这种对称,是因为弦的运动方式可以比点状粒子更复杂。试考虑一个圆柱状空间上的一根闭合弦(称为圈),此空间的圆形横截面代表一个有限的额外维。除了振动之外,该弦还能整个地绕圆柱转动,或者缠绕于圆柱一圈或数圈,就象橡皮筋绕在纸筒上一样[见28页图文]。

这两种状态下,弦的能量消耗与圆柱尺度有关。卷绕的能量与圆柱的半径成正比。圆柱越大,弦就拉伸得越厉害,因此其卷绕所含的能量也就越多。但是,当整个弦绕圆柱运动时,其能量就与圆柱半径成反比了。圆柱越大,波长就越大(相当于频率越低),因而能量就越小。如果用一个大圆柱取代小圆柱,那么两种运动状态就可以互换角色。先前由圆周产生的能量现在改由卷绕产生,而先前由卷绕产生的能量则通过圆周运动产生。外部观测者看到的只是能量的大小而不是其起源。对外部观测者而言,圆柱半径无论大小在物理学上都是等价的。

T对偶性通常用圆周状空间来描述(这种空间的一个维度即圆周是有限的),但它的一个变种适用于通常的3维空间,这种空间的每一维都可以无限地延伸下去。在谈论无限空间的扩展时务必谨慎。无限空间总的大小是不会变化的;它永远都是无限大。但这种空间内所包含的诸如星系之类的天体却可以彼此相距越来越远,从这个意义上说,无限空间仍然能够膨胀。关键的变量不是整个空间的大小,而是它的尺度系数,即衡量星系间距离变化的数值,它表现为天文学家所观测到的星系红移。根据T对偶性,尺度系数较小的宇宙等价于尺度系数较大的宇宙。爱因斯坦的方程里不存在这类对称性;弦论实现了相对论和量子论的统一,此种对称性也就自然地脱颖而出,膨胀子则在其中起了关键的作用。

多年来弦理论家曾认为T对偶性仅适用于闭弦而非开弦(开弦的端头是松开的,因此这种弦不能卷绕。)1995年,美国加州大学圣巴巴拉分校的joseph Polchinski意识到,如果在半径出现由大到小或由小到大的转换时,弦端点处的条件也发生相应的变化,那么T对偶性就适用于开弦。此前物理学家所假定的边界条件是弦的端点不受任何力的作用,因此可以自由地甩来甩去。而T对偶性则要求这些条件变成所谓Dirichlet边界条件,即端点处于固定状态。

任何给定的弦可以兼有两类边界条件。例如,电子所对应的弦其端点或许可以在10个空间维的3维中自由运动,但在其余7维中确实固定的。这3个维构成了一个名为Dirichlet膜(D-膜)的子空间。1996年,加州大学伯克利分校的Petr Horava和美国普林斯顿高级研究院的Edward Witten提出,我们的宇宙就位于这样一种膜上。电子和其他粒子只能在一部分维中运动,这就说明了我们为何无法领略空间的整个10维风光。

制伏无限

量子弦的所有这些神奇特性说明了同一个问题:弦容不得无限。弦不可能坍缩成无穷小的点,这样就拜托了坍缩带来的一系列棘手问题。弦的非零尺度以及新的发现的对称性,对传统理论中那些可以无限增大的物理量封了顶,同时又给它们的减小设定了底线。弦理论家预言,如果我们把宇宙历史倒放回去,时空曲率将会增大。但它不是一直增大到无限(即传统大爆炸理论的奇点),而是最终达到一个极大值并在此缩小。在弦论问世之前,物理学家很难想象出一种能够如此干净利落地把奇点一笔勾销的机制。

接近大爆炸起点时的条件过于极端,因此还没有人知道如何在这些条件下解出方程。但弦理论家已经对大爆炸之前的宇宙作了一些大胆的猜测。目前比较流行的模型有两种。

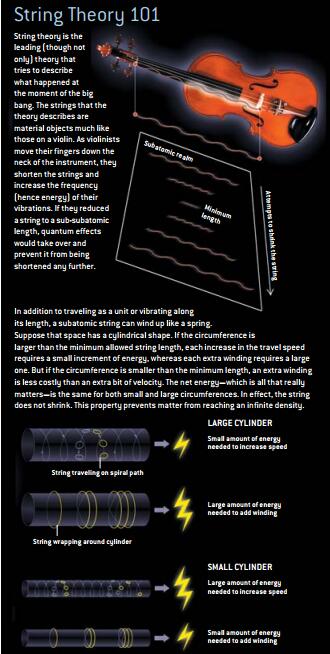

第一种称为“前大爆炸学说”(pre-big bang scenario),是我和同事在1991年提出来的。该学说把T对偶性与人们更为熟悉的时间反转对称性(物理方程在时间前进或后退时等效)结合起来,得出了一些新的宇宙学模式:比如说,宇宙在大爆炸之前5秒处于膨胀状态,其膨胀速率与大爆炸之后5秒相同,但是在这两个时刻,膨胀的变化率是相反的:如果大爆炸之后是减速膨胀,那么大爆炸之前就是加速膨胀。简言之,大爆炸可能并不是宇宙的起点,而只是一个由加速膨胀急剧地变为减速膨胀的转折点。

这一图景的妙处在于,它自然而然地导出了标准暴涨论的非凡洞见——宇宙必须经历一个加速阶段才会变得如此均匀且各向同性。标准理论认为宇宙大爆炸之后的加速膨胀缘于暴胀场,但这个暴胀场带有人为塞进理论中的味道。而在前大爆炸学说中,大爆炸之前发生的加速膨胀是弦论奇妙的对称性自然生成的结果。

该理论认为,大爆炸前宇宙几乎就是大爆炸后宇宙的完美镜像[见29页图文]。如果说宇宙的未来是无穷无尽的,散布在宇宙中的物质将越来越稀薄以至变成一锅清汤,那么宇宙的过去也是无穷无尽的。在不知道多少年以前的远古时期,宇宙几乎空无一物,仅充塞着极其稀薄且分散的、由辐射和物质组成的混沌气体。由膨胀子场控制的自然力非常微弱,以致这一气体中的粒子几乎不发生相互作用。

随着时间的推移,自然力的强度逐渐增大并使物质聚集起来。某些区域偶然会聚集较多的物质,而其周围的区域则失去物质。前者的密度将越来越高,最终高到使黑洞开始形成。因而这些区域中的物质就与外界隔离开来,宇宙便被分割成一些互不连通的片断。

在黑洞内部,空间与时间互换角色。黑洞的中心不是空间的一个点,而是时间的一刻。下落的物质越接近中心密度就越高。但是当密度、温度和曲率达到弦论所允许的最大值后,这些量就发生反弹并开始减小。而这一转折出现的那一刻就是我们所说的大爆炸。我们的宇宙就是从这些黑洞中某一个的内部演变来的。

毫不奇怪,这种反传统的假说激起了很大的争议。美国斯坦福大学的Andrei Linde指出,为了使这一假说与观测结果相吻合,产生我们这个宇宙的黑洞在形成时的尺度必须大得非同寻常——远远大于弦论的尺度范畴。对于这一异议,我们的回答是,方程预测存在所有可能尺度的黑洞,而我们的宇宙恰好就是在一个充分大的黑洞内形成的。

法国Bures-sur-Yvette高等科学研究所的Thibault Damour和布鲁塞尔自由大学的Marc Henneaux提出了更有份量的反对意见。他们认为,在接近大爆炸的时刻,物质与时空显示的混沌特性可能与观测到的早期宇宙的规律性相矛盾。我在最近提出,混沌状态可能产生一种由微型“弦洞”(String hole)组成的稠密气体,这类弦洞的行为可以解决Damour和Henneaux所发现的问题(弦洞就是极小且极重、快要变成黑洞的弦)。美国卢特格斯大学的Thomas Banks和德州大学奥斯汀分校的Willy Fischler则提出了一个大同小异的解决方案。对我们的假说还有其他批评,这些批评是否揭示了假说所存在的致命缺陷,尚有等研究。

碰撞的膜

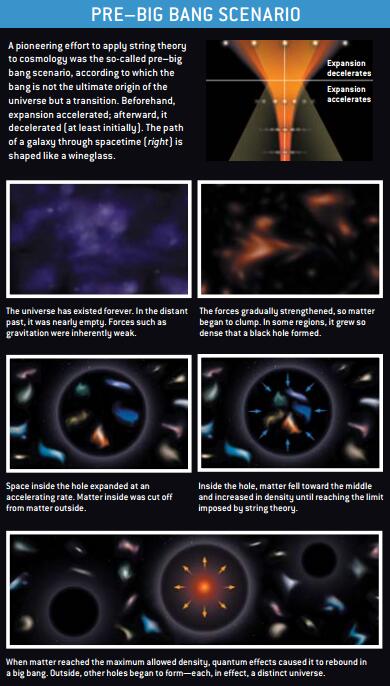

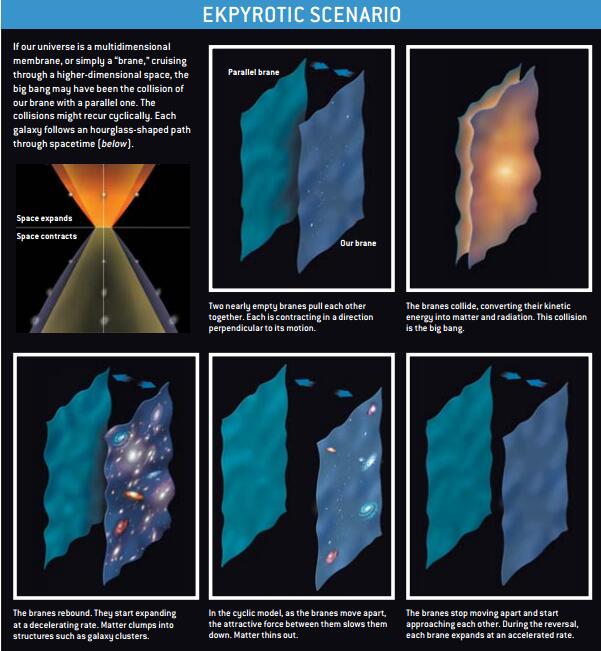

另一个描述大爆炸前宇宙的热门模型是火劫学说(ekpyrotic scenario)。该学说是一批宇宙学家和弦理论家3年前提出来的,他们中有美国哥伦比亚大学的Justin khonry、普林斯顿大学的Paul J·Steinhardt、宾夕法尼亚大学的Burt A·Ovrut,普林斯顿高级研究院的Nathan Seiberg以及坎布里奇大学的Neil Turok。火劫学说基于下面这样一种设想:我们的宇宙是一个高维空间中的众多D膜之一。这些D膜彼此有吸引力作用于对方,偶尔会发生碰撞。大爆炸可能就是另外一个D膜撞上了我们所在的这个D膜的结果[见30页图文]。

该学说的一个变种认为碰撞可能会周期性地重演。两个D膜可能撞上,彼此反弹,拉开距离,然后又彼此聚拢,再次撞上,如此周而复始地继续下去。在两次碰撞之间,D膜的行为有如弹性橡皮泥,彼此退开时就膨胀,而再次靠拢时又收缩。在接近转折点时,膨胀速率将加快:实际上,宇宙现今的加速膨胀可能预示着又一次碰撞。

前大爆炸学说与火劫学说有若干共同之处。两个理论所描述的初始情景都是一个巨大、寒冷、几乎空无一物的宇宙,而且它们都面临着如何从大爆炸之前过渡到大爆炸之后这一尚未解决的棘手问题。从数学上说,两者的主要区别在于膨胀子场的性质。前大爆炸学说赋予该场一个比较低的初始值,因此自然力也就很弱,随后该场的轻度才逐渐增大。火劫学说的情况则相反,认为碰撞是在自然力最弱时发生的。

火劫说的创立者最初希望,碰撞时的自然力比较弱将有助他们更加容易分析反弹,但他们仍然不得不面临相当麻烦的高曲率问题,因此这一学说是否真的甩掉了奇点,依然众说纷纭。此外,为了解决几个传统的宇宙学难题,火劫说必须假设一些非常特殊的条件。例如,即将发生碰撞的D膜彼此必须几乎完全平行,否则它们之间的碰撞就无法产生足够均匀的大爆炸。周期碰撞假说可能比较容易对付这个问题,因为接二连三的碰撞将会让D膜变直。

姑且不论从数学上彻底解决这两种学说,物理学家必须弄清楚的是,这些学说是否有任何可观测的物理学推论。乍看起来,它们似乎更像是高深莫测的玄谈,而不是在从事物理学研究一一提出的设想固然令人感兴趣,但观测者可能永远也无法证明这些设想的对错。这种看法有点过于悲观了。与暴胀阶段的细节相仿佛,如果存在大爆炸前的时代,也可能会留下一些可观测的蛛丝马迹,特别是在宇宙微波背景温度中所观测到的微小涨落。

首先,观测表明,这类温度涨落是由声波在数十万年的时间里产生出来的。涨落的规律性提示这些声波有同步的特点。若干年来,宇宙学家已将众多宇宙学模型淘汰出局,因为它们无法解释这种同步性。而暴胀、前大爆炸及火劫等学说全都顺利通过了这一关。三种模型中的声波,都由宇宙加速膨胀期间被放大的量子过程所触发,而声波的相位也就趋于同步了。

其次,关于温度涨落相对于角尺度的分布,每种模型预测了一种不同的分布模式。观测者已发现所有尺度的涨落幅度基本相同。可以辨认出的偏离仅出现在极小的尺度上;对于这样一些尺度,原始涨落已经被随后发生的过程所改变。暴胀模型完美地重现了这一分布。在暴胀期间,空间曲率的变化相对缓慢,因此不同尺度的涨落是在大致相同的条件下产生的。而在两种弦论模型中,曲率变化较快,从而使小尺度涨落的幅度增大,但是其他一些过程加强了大尺度涨落,这样就使所有涨落达到基本上相同的强度。对于火劫学说,上述其他过程包括额外的那一个空间维(也就是把互相碰撞的D膜分开的那一维),而对于前大爆炸学说,这些过程包括一种与膨胀子有关的量子场(称为轴子场)。一句话,所有三个模型均与观测数据相吻合。

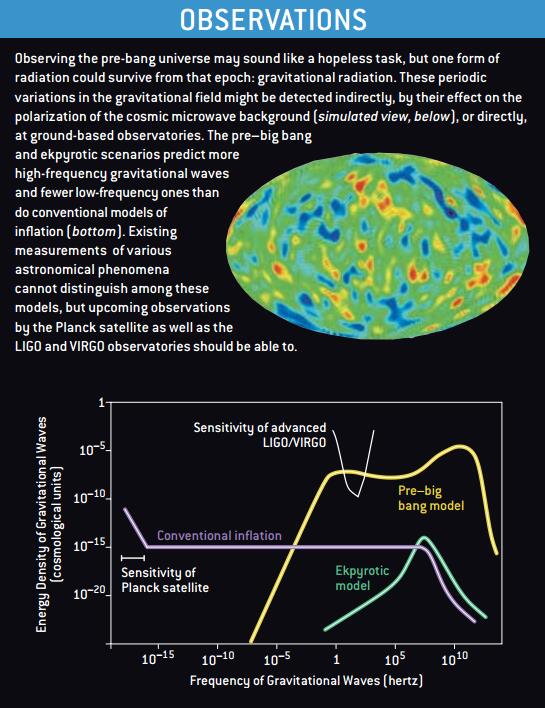

第三,温度波动可能产生于早期宇宙中的两种不同过程,即物质密度涨落以及引力波所形成的脉动。暴胀模型与这两种过程都有关,而前大爆炸模型及火劫模型基本上只涉及密度波动。某些尺度的引力波可能在微波背景辐射的偏振中留下特有的标志[参看本刊2001年第4期Robert R·Caldwell与Marc Kamionkowski所著《大爆炸的回波》一文]。只要这种标志真的存在,新一代观测设备,例如欧洲空间局的普朗克卫星,就应当能观测到,从而构成一种几乎决定性的检验。

第四项检验与涨落的统计特性有关。暴胀理论认为涨落的分布呈钟形曲线,物理学家称之为高斯曲线。火劫学说的观点也是如此,而前大爆炸学说则允许涨落的分布相对高斯分布有较大的偏离。

对微波背景辐射进行分析并非检验这些理论的唯一手段。前大爆炸学说所预测的过程也应当产生一种分布在某一频率范围上的随机引力波背景。这种背景辐射与微波背景辐射无关,但未来的引力波观测设施应当能探测到它。此外,由于前大爆炸学说及火劫学说均涉及到膨胀子场的变化,而这种场与电磁场是耦合的,因此它们都应该有大尺度的磁场涨落。天文学家或许能在星系及星系磁场中发现这类涨落的踪迹。

那么时间的起点究竟在哪里呢?对于这个问题科学还没有一个明确的答案,但至少两种有希望接受检验的理论较可信地断定宇宙(时间)早在大爆炸之前很久就已经存在了。只要其中任意一个理论是正确的,我们就可以说宇宙过去始终存在,而且即使有朝一日再度坍缩,它也永远不会寿终正寝。

[蒲兴元/译 曾少立/校]

请 登录 发表评论