对早期的前列腺癌进行积极的治疗是风险大呢,还是好处多?这是医生和患者都面临的几个尚未解决的难题之一。

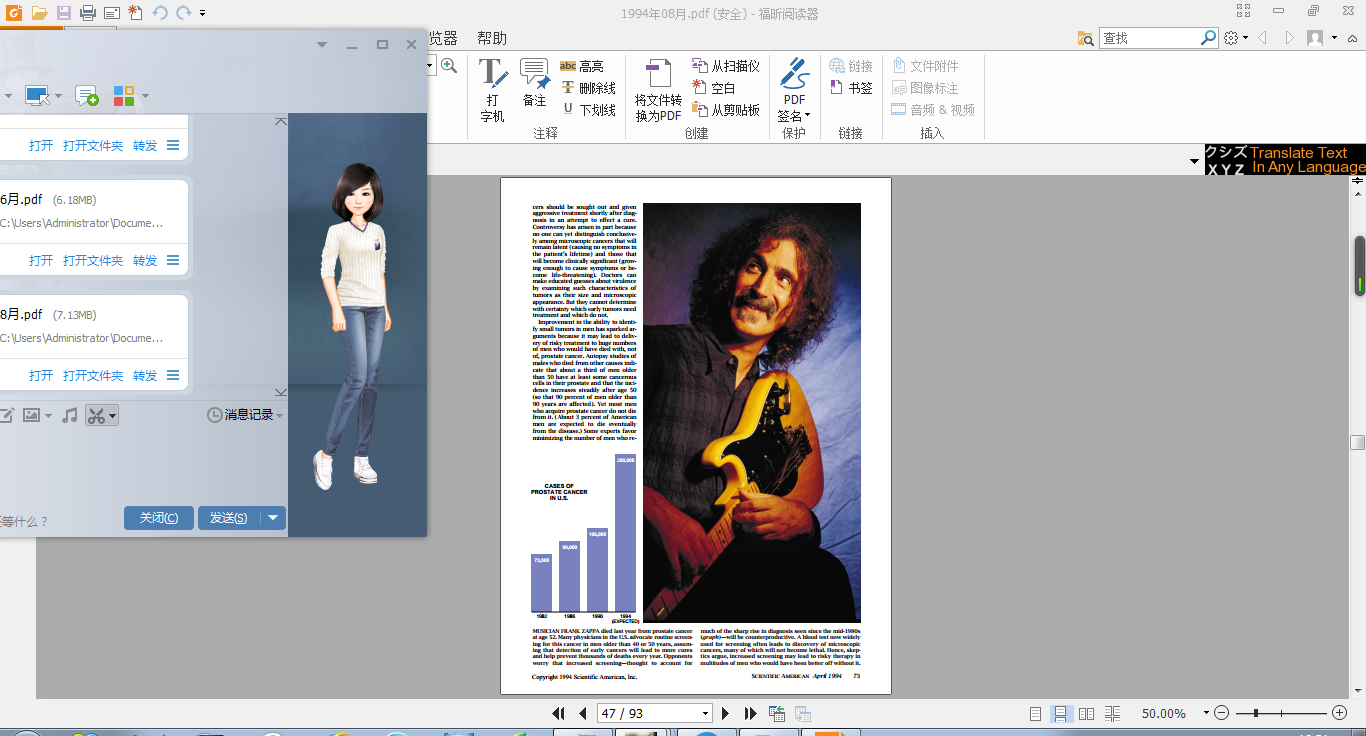

在美国,预计本年度将有20万名美国男子被诊断出患有前列腺癌,其中38,000人将被此症夺去生命。这一数字使前列腺癌成了美国男性中除皮肤癌以外最常见的一种癌症,并成为与癌症有关的第二死因(仅次于肺癌)。最近,音乐家Frank Zappa,戏剧家Joseph Papp以及演员TeUy Savalas和Bill Bix—by等都是因患前列腺癌而丧失了生命。这种癌症不会平静地让人死去。患者在生命的最后几个月里要经受难以忍受的痛苦。

不幸的是,历来对前列腺癌这种随年龄增长而愈益常见的,通常发生在65岁以上老人身上的癌症研究得很少。所以医生们缺少为许多患者制定最佳治疗方案所需的信息。因此,如果某位患者在1994年被诊断为前列腺癌的话,很可能连第一流的专家们在应该对这位患者采取哪种最佳治疗方案的问题上都会各有所见。医生们和制定政策的人的确一直在无休止地争论着应该怎样处理这种癌症(特别是在初发期)以及许多看起来能治得好的病例是否应该治疗等问题。为了明显地降低死亡率和发病率.迫切需要解决这些以及另一些和前列腺癌有关的问题。

只要对现在是怎样诊断和治疗前列腺癌的问题有所了解,就能很好地理解当前正在进行的这场争论。医生们通常是因为在前列腺里发现了结节后才诊断出癌的。(前列腺是帮助精子保持其活力的一种胡桃状结构。)在进行常规体检或因病人自诉突然感觉到排尿不舒服或偶有阳萎而进行检查时,可能会发现这类结节。医生们检查前列腺时把手指伸到直肠里,通过直肠壁触摸到前列腺以检查其大小、轮廓或其质地是否异常。

当肿块促使前列腺压迫其附近的结构时通常会出现上述症状而迫使人们去找医生。前列腺位于膀胱的下面.包围着尿道。尿道是一根管子.来自膀胱的尿通过它流向阴茎而排出体外。例如,当肿瘤压迫臆眈或挤压尿道时,就会在夜间产生异常的尿频现象或尿急感;也可能导致尿等待和尿断续。

在有些情况下,前列腺癌是通过完全不同的途径检查到的——在治疗良性前列腺增生时附带查到的。这种和年龄有关的前列腺肥大症影响着一大半45岁以上的男人,而且还可能(虽然是逐渐地)引发排尿方面的问题(和肿瘤引起的情况相同)。如果症状变得过于严重,外科医生也许会经尿道切除前列腺以减轻其症状。每当做完切除手术,切下的组织都要放在显微镜下检验是否有癌变。偶而会发现这类变化。

验血是检查前列腺癌的第三种方法。这种方法可能在无前列腺异常症状的人身上查到癌。这种验血法是测量一种叫做前列腺特异性抗原(PSA)的糖蛋白水平。PSA是前列腺分泌的多种分子之一。1986年起广泛采用这种验血方法。在大多数情况下,每毫升血中PSA超过4毫微克(10克)时提示可能有癌;超过10毫微克则应该引起特别的注意。大多数用PSA检测法查到的癌仍然是极微小的。

但是高PSA水平决不证明有癌。除癌症以外的其他因素,诸如良性前列腺增生、前列腺炎和对前列腺的机械性压迫都可能使PSA水平升高。相反,许多有前列腺癌的人在诊断时其PSA水平却是正常的。研究人员现在正在想办法克服PSA检查方法的这些缺点。

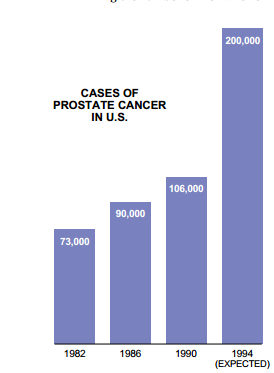

尽管这种验血方法有缺点,但它简便易行,而且比较便宜(30—80美元),因此被普遍用来检查有症状者的前列腺癌。它被应用得如此广泛。以致近来每年被诊断出前列腺癌的人数已直线上升。预计在1994年将有20万人被查出前列腺癌(和1986年相比,翻了一番还多)。

不难看出,病例数的增多加剧了关于是否需要找出癌极微小的患者,并在诊断后立即给予积极的治疗而努力使之痊愈的争论。引起争论的部分原因是至今没有人能够明确地区分哪些极微小的癌将一直保持隐性(在患者一生中都不会引发症状),哪些将在临床上变得明显(逐渐地长大到足以引发症状或威胁生命)。医生们能够检查肿瘤的大小和显微外观等特征井对其致命性作出行家的推测,但是他们不能够确定哪些早期肿瘤需要处理,哪些不需要。

![1505713569765179.png DTY9MH6_4IU}QKBC95VYJ]F.png](/resources/image/20170918/1505713569765179.png)

在男子身上检查前外腺肿瘤的方法越先进,这场争论将越发加剧。检查方法的改进也许会导致对许许多多的人进行风险性的治疗,而这些人则将不是死于前列腺癌,而是死于其并发症。对由于其他原因死亡的男性进行的尸检表明,大约有三分之一的50岁以上的老年男子在其前列腺中都有一些癌细胞,而且在50岁以后发病率剧增(90岁以上的老人中,90%患有此症)。但是大多数得了前列腺癌的男子并非死于此症。(预计美国有3%的男人将最终死于此症。)有些专家倾向于尽可能减少接受不必要治疗的人数;而另一些专家则担心缺少检查和治疗的结果,每年将有成千上万本来可以挽救的人悲惨地死去。

当然,没有谁是根据PSA检查或者是只发现结节后就进行治疗的。检查可能出现的癌通常只是诊断的第—步。在通过直肠检查或发现PSA水平高而表明可能出现癌后,一般都要随之作超声检查。后者往往能确定肿瘤所在的位置,因而有助于下一步的诊断:作前列腺的活组织剖检和用显微镜检查可疑的组织。

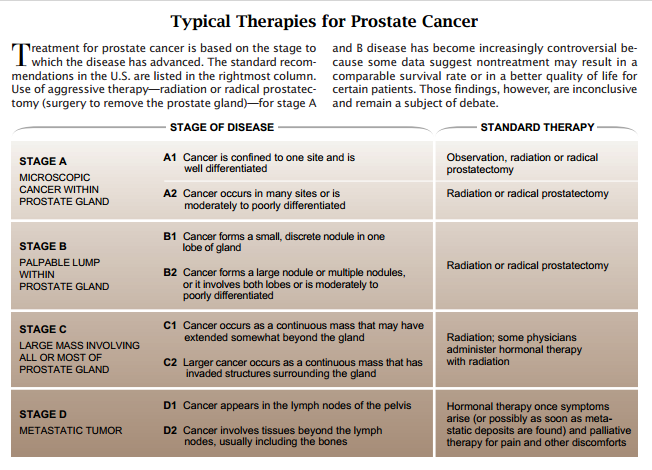

如果显微镜检查肯定有癌,医生就要确定其处于哪个发展阶段。他们之所以这样做是因为当前的治疗方案是依据癌症的发展程度来定的。分类系统有多种多样,但是有一个共同的系统是把肿瘤分为四个以字母标明的阶段。阶段A、B和C包括尚未转移,即还没有在其他组织里引发肿瘤群的癌。阶段D是指肿瘤已经转移。前列腺癌通常首先扩散到直接位于前列腺下游处的淋巴结,然后出现在骨胳或其他器官里。

前三个阶段是按照肿瘤的大小区分的。阶段A的肿瘤极微小:这类肿瘤通常是在作了经尿道的前列腺切除术后查出来的。这个阶段的癌又可细分为两个子阶段。阶段A1的肿瘤局限在前引腺盼一个小区域内,而且是由比较好分辨的组织组成的;也就是说,尽管这些癌细胞有明显的异常(如核增大),但是它们像健康的前列腺细胞一样,大小—律而且密集在一起。阶段A2的癌比较分散,由不太容易分辨的组织构成,或者同时显示这两个特征。前列腺上有多处肿瘤部位或界限不清都意味着癌可能在发展。

阶段B的严性肿瘤已可触摸到(大到足以在作直肠检查时可感到有—个小结),但是很少引起病人的不适感。阶段C的肿瘤已扩散到绝大部分或整个前列腺而使前列腺硬得像石块,前列腺的边缘通常已扩展了周围的结构里。处于阶段C的病人往往是在因排尿方面的症状促使他们去求医后被诊断出来的。

为了把肿瘤分成“阶段”.医生们首先要把取自直肠检查、超声检查和活检的信息和由其他无损伤检查提供的信息综合起来分析。例如,他们也许会对腹部和骨盆作一次CT检查以查明淋巴结里是否有癌。经验告诉我们,这些淋巴结里的癌往往会提示我们机体的其他地方有癌。医生也可能会进行一次专门的扫描以寻找骨倍里是否有转移的癌细胞。他们在掌握了这些临床分析结果后就能确定肿瘤的阶段。

令人遗憾的是,诊断检查不能到此为止,因为有2O一50%最初被确定为阶段A2、B或C的肿瘤在作进一步检查后被发现应列入转移阶段D。(阶段A1的比例无疑要低得多。)查明是否转移是十分重要的,因为对于使用哪种治疗方法来说,转移的恶性肿瘤细胞与不太晚期的肿瘤是不同的。医生仍为了更精确地确定是哪个阶段的肿瘤,可能会进行活检或从骨盆里取出淋巴结。这样就能直接分析该淋巴结组织以确定是否是癌。不幸的是,这种通过外科手术来分阶段的做法,检查不到已经流窜到血液和驻留在骨骼中的癌细胞,因此有些被当作早期癌症治疗的病人实际上已经有了转移的癌。

![1505713585523618.png F(X]4S`YC95A5J{PB9GGO]Q.png](/resources/image/20170918/1505713585523618.png)

现在,美国标准的原始记录(尸体剖检,实验或病案时用)建议大多数处于阶段A或B的患者(除阶段A1的老人以外)立即在以下两种有效的治疗方法中选择一种。这两种治疗方法的疗效看来是相同的。这就是切除前列腺或辐照前列腺以杀死其中的癌细胞。放射疗法往往用于那些经受不住外科手术的人。

医生们进一步指出,放射疗法可用于阶段C,因为外科手术不能彻底消灭已经穿过前列腺边界的肿瘤。教科书中还指出,无论是外科手术,还是放射疗法都不可能治愈转移阶段D的癌症。因此这类晚期癌症的病人比较宜于进行全身治疗以缓和转移性癌细胞的发展,减轻痛苦和缓解其他症状。

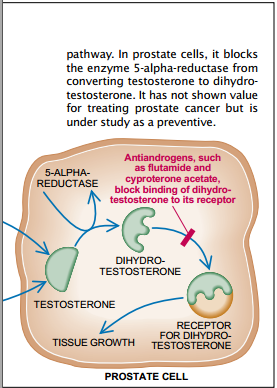

在过去的50年里,医生们曾力图使用激素疗法来抑制晚期癌症的发展。这种疗法所依据的是芝加哥大学的Charles B.Huggins获得诺贝尔奖的一项关于雄激素能明显地加速前列腺癌增长的发现。因此排除这类激素可延迟前列腺癌的增长。可以切除睾丸(两侧睾丸切除术)以降低机体内的雄激紊水平。(95%的主要雄激紊——睾酮是在睾丸里制造的。)也可以用各种药物来降低雄激紊水平。例如使用雌激素干扰雄激紊的作用及合成。遗憾的是,几乎所有的转移性肿瘤都会对激素疗法产生某种程度的抗性并随即迅速发展。病人通常在发现其癌症转移后的2—5年内死亡。

大多数医生基本上同意采用阶段C和D的标准疗法。与此相反专家们在针对阶段A和B的最佳疗法以及对早期癌症进行肿块扫描检查的合理性等问题上,意见越来越不一致了。分歧来自治疗有风险这样一个事实[见图4]。公布的并发定发病率常有变动,但是放射疗法和外科手术都可能导致不可忽视的阳萎以及尿失禁、肠受损乃至极少数死亡。(老年患者比年轻的患者容易得并发症。)

但是,外科手术并发症的发病率是可以降低的,只要做手术的是在进行“不损伤神经的手术”方面富有经验的医疗小组。“不损伤神经的手术”是由约翰·霍浦金斯大学医学院的Pack C.Walsh在80年代初创导的。实施这—手术的外科医生避免切入阴茎勃起所需的,并触及前列腺腺体表面的那两束神经和血管。已经在许多医疗中心里采用的这种方法还能减少流血,并有利于在手术过程中切断的尿道重新和膀胱接通。

支持对小型肿瘤进行扫描和立即予以治疗的人知道为使疾病痊愈而作积极治疗所需的重大风险。他们和反对进行这类治疗的人一样,也苦于没有办法可以把身患无痛感的肿瘤(因而不需要进行手术)的病人和肿瘤可能向严重阶段发展的病人明确地区分开来。但是他们相信,应该让极有希望避免转移性癌症恶性发作的病人有机会试行一次手术。这就是那些无症状的和只在前列腺里有小型肿瘤的病人。他们认为,为了发现这类病人,必须进行筛选试验。

正因为有风险而且费用高,所以甚至主张对早期癌症进行积极治疗的人也对哪些年龄层的人进行筛选和治疗持有不同的看法。有些人要把70岁以上的病人排除在外,其理由是这些病人可能在其肿瘤还没有发展到足以引起严重后果之前就死于其他的疾病。另一些人持比较灵活的看法,认为最好积极地检查并治疗那些年龄70

,但健康状况轻好的病人。

但是,大多数主张对早期癌症进行手术治疗的人(还有某些对手术的有利方面持怀疑态度的人)倾向于对4O—50岁的病人(包括有清晰的微型癌的病人)进行治疗。首要的原因是,有些资料表明年轻人身上的前列腺癌毒力轻强。其次,这类年轻病人身上的肿瘤即使生长缓慢,他们也极有可能一直活下来,直至看到肿瘤发展并转移。

我在哈佛医学院Dana.Farber癌症研究所工作时,有一名患者和积极主张治疗的那些人的意见是一致的。他于72岁高龄时在连续两次(相隔一年)检查中发现PSA略微升高后被诊断为前列腺癌。前列腺的活检表明只有一群癌细胞。又经过多次检查(包括淋巴结的活检)后,确诊并未转移。为了治好癌症,他接受了彻底的前列腺切除手术。手术后基本上平安地康复了。尽管他在手术前是具有一定的性活动能力的,而在我最后一次随访他时,他的性功能并未恢复,但他仍然很满意自己的决定。

但是有人可能认为这位病人根本不需要动手术。反对早期手术的人为之焦虑不安的是在1984—1990年期间进行前列腺切除手术的人几乎增加了6倍。许多手术都是为70岁以上的老人做的。他们指出,还没有证据可以证明对早期癌症进行积极的治疗能防止肿瘤转移而挽救生命。情况确实如此。他们担心这样的治疗只是为了避免也许不可能发生的癌细胞向骨骼的转移,但却会使过多的男子多年丧失性功能、尿失禁或遭受其他的功能性损伤。

![1505713621425588.png I]]5K[WSKCJRL3BSA$F@F}H.png](/resources/image/20170918/1505713621425588.png)

他们还主张,即使治愈了,手术的副作用也往往超过手术赢得的存活时间。如果手术是不受欢迎的,那么也就没有必要去检查无症状的男子以证明其是否有前列腺癌了。

我的另一位患者就是这样的怀疑论者。这是一位51岁的有性功能的商人。他在经过无损伤的检查和外科手术检查表明其前列腺中隐藏着微型癌(阶段A2)后接受了不损伤神经的前列腺切除手术。他在手术后急着想恢复阴茎勃起的功能,因为他知道他这一年龄层中原本有}生能力的人中在经过这类手术后,70%的人在一年内又获得了这一功能。

不幸的是,他的阴茎勃起功能经过18个月后仍未恢复,在极度忧伤的情况下,他尝试着向阴茎注射扩张血管的药物,但是并未如愿。他不听劝告,十分懊丧,以至无心从事原本充满活力的商业活动。他现在正在考虑植入一个阴茎假体。他怀疑接受那次前列腺手术的决定是否正确。

人们经常引用下面第三篇论文作为反对手术治疗局部病患的依据。第一篇论文是瑞典Orebro中心的医院的Jan-Erik Johansson和他的同事在1992年发表的。这个小组随访了223名患者(诊断有病时的平均年龄是72岁)。这些患者都有局部性前列腺癌(基本上是阶段A和B)并且都用“留心观察”的态度对待自己的病。具体说就是这些患者都因为排尿症状或其他不适感而接受了治疗(例如经尿道的切除手术),但是在癌症转移之前均未接受过其他治疗。后来都进行了激素冶疗。10年后,有124名患者死亡,但是其中只有19名(占223名的8.5%)的死因是前列腺癌。这批患者的存活率和通常报导的接受积极治疗者的存活率大致相同。

另一篇倾向于“留心观察”的论文是俄勒冈保健科学大学的Craig Fleming和他在“前列腺病人治疗结果研究小组”(PPORT)的同事们在1993年发表的。这篇论文的作者来自数家医疗中心。他们引用了现有的医学文献中有关治疗结果的数据,试图推测对60岁以上的男子进行治疗的风险程度和好处。他们想了解,在阶段A和B进行治疗后额外赢得的存活时间是否会因手术引起的生命质量下降而被抵消。

PPORT小组成员的结论是,对于肿瘤清晰的患者来说,治疗几乎不会比“留心观察”带来更多的好处。他们还确定。对于肿瘤较不清晰或很不清晰的患者来说,治疗也许是值得的——有些患者可赢得多达3.5年的好时光,但另一些患者却得不到好处。他们还断言。“对于超过75岁(包括75岁)的男子来说,无论是放射性治疗,还是积极地切除前列腺都不可能比‘留心观察’的做法带来更多的好处”。

今年初报导的第三项研究是由芝加哥大学的Gerald W.Chodak和许多合作者完成的。这个研究小组分析了从这样6个临床实验中取得的数据。在这6个试验中得了局部癌(再一次基本上是阶段A或B)的病人都接受了并非立即进行的手术。研究人员发现对这些病人进行积极治疗也许能降低得癌1O年后的死亡率,但是差异很小。此外,该研究小组指出“积极治疗也许于生活的质量相当不利”。

上述研究引发了争议。它们漏洞百出,因此远非结论性的。例如,在瑞典小组的研究中,并非所有的病人都是随机选定的。许多病人都是被专门选出来的,因为这些病人都有清晰的肿瘤。此外,有数量不成比例的受试者是上了年纪而且还身患另一些有生命危险的疾病的。因此,研究的结论不适用于癌不太清晰或很不清晰的病人,年轻的病人或者除身患前列腺癌外其他部位都健康的病人。同样,芝加哥大学的研究对象主要是上了年纪的患者。因此使人怀疑这是否适用于年轻的患者。

Fleming研究小组的结论也有同题。至少在进行“留心观察”的患者中。有些人实际上并非未进行治疗。他们在其病程的早期阶段接受过激素治疗。这样的治疗对阶段A或B的前列赡癌来说并不是标准的疗法,但是并不等于没有治疗。确实有理由认为在前列腺癌病程的早期阶段接受激素治疗可能对病人有好处。此外,只选择了有性活力的男子;与其他人相比,对于这些人来说,阳萎将更为严重地降低其生命的质量。因此,决定把注意力集中到有性活力的男子身上可能是因为偏向于要找到反对治疗的调查结果。由此可见,PPORT小组确定的“留心观察”的好处也许不像他们所说的那样大。事实上,不分清红皂白地解释这一项研究和其他有关研究中的调查结果,也许会导致许多需要治疗的人去选择“留心观察”的做法,从而丧失治愈的机会。

经济上的论据也反对普查和治疗局部的前列腺癌。现在有一千多万美国人被认为身患微型的前列腺癌。如果在—年里这些人都被查出前列腺癌并作治疗(只作放射治疗的费用是8000-I1000美元。而只作外科手术的费用是10000—18000美元)的话,那么这份帐单将是个天文数字。

另一方面,所有这一千万身患微型前列腺癌的男子未必都能被检查出来。例如,也许把检查力量集中在选定的年龄段里,也可能因防止了癌症转移而节省下来的钱最终都会被用量早期前列腺癌的普查和手术的费用所抵销。

也许最重要的是,最近的一些分析意昧着PSA检查法不能立即查出无痛感的肿瘤。因此也就不会在几百万隐患静止的微型癌人的身上诊断出癌症来。特别值得注意的是,由华盛顿大学医学院William Caudona收集的数据表明,用PSA检查法查出的癌症中,96%左右是在Flit或是正在由较不清晰变成很不清晰(这是与癌的毒性程度有关的特征)。这一结果值得更彻底地研究一下,因为它意味着PSA检查法也许总能检查出那些医生已经必须予以重视的癌。

因为没有结论性的论据可以说明“留心观察”是代替治疗的一种安全方法.所以我不能够明确地对有可能治愈的癌症病人说他不适宜作积极的治疗。我也许会考虑对某个身患阶段A1肿瘤的上年纪的病人在确诊其肿瘤已开始活动之前对他进行观察而暂不采取治疗措施。但是我无法证明不对有局部癌症的病人进行治疗是理想的做法。我和我的病人都会担心,癌症将会转移到他们的骨骼里去。

正因为有这种看法,所以许多医生都认为美国癌症学会提出的普查建议在当前是合理的,我就是其中之一。这个学会提出,40岁以上无前列腺癌症状的男子每年作一次直肠检查,5O岁以上的男子还要接受PSA检查,而极可能患有前列腺的男性(如有前列腺癌家族史的男子)则应该在较年轻时作检查。

但是我还应该指出,全国癌症研究所只建议对40岁以上的男子进行直肠检查并且正在对用于普查工作的PSA检查法进行评价。欧洲的许多医生对普查几乎没有兴趣。尽管我原则上倾向于普查,但是我也认为很重要的是必须先把治疗的好处和风险告诉病天,然后再给他作PSA检查。声称谢绝对局部性前列腺癌作积极治疗的病人同时也可能谢绝作PSA检查。

阶段A和B的治疗问题并不是唯一的争论焦点。围绕阶段D的实验疔去是另—个争论比较缓和的问题。我的第三位病人的经历可以最充分地说明这种不一致的意见。这位病人在被发现其前列腺癌已大范围地扩散时是65岁。在那个时候(1987年),标准的治疗方法是切除两侧睾丸,使用激素已烯雌酚(DES)或下丘脑的产物LHRH(促黄体激素释放激素)的类似物。我在几个研究所里的台作者和我最近证明LHRH的类似物和DES—样有效,但会引发较轻微的副作用。

我还能为他提供一种很有希望的实验疗法:把LHRH的类似物和一种正在研究中的抗雄激素——氟硝丁酰胺配合起来使用。尽管普遍都认为配合的激素疗法不会增强疗效,但是初步的证据表明这种实验性配合用法可能会延长存活时间。我还知道怎样得到这种正在研究中的药物和被准许使用它。

我的病人为了自身的形象,不愿意切除睾丸。他寄希望于配合的药物治疗。从1987年4月到1991年中,他的转移性癌几乎全部消失。但是不管他选择何种治疗方法,结果都会丧失性功能。他对性失去了兴趣,和他妻子直接的亲密行为减少了。但是看来他接受了这方面的损失而在其他方面则功能正常,富于生气。事实上,他和妻子的感情更深了。

1991年,他的癌症对激素治疗产生了抗性。在他生命的最后4个月里又得了前列腺癌的许多并发症:难以忍受的骨骼痛、消瘦、肌无力、不能行走以及为了止痛而服用麻醉剂后引起的便秘。他在被确诊为前列腺癌后54个月死去。远远超过他如果接受标准的治疗(根据其旋病程度)可望存活的时间——18—24个月。

这种实验疗法延长了他的存活时间,这是极好的机遇。这种可能性引发了这样一个问题:是不是所有得了晚期前列腺癌的病人都应该接受新的可能有效的治疗方法,就像今天的艾滋病患者往往必须这样做一样!医生、医药公司、管理部门以及同情此类病人的团体都仍在热烈地争论着这个问题。

在我的病案中,配合疗法取得的初步令人鼓舞的资料是后来才得到支持的。现在,这种配合疗法已被政府核准并得到了广泛的使用。但是,初步取得成功的做法不管在何种情况下被最终肯定,总还会发生另一些情况,即某种在开始阶段使人振奋的治疗方法也许后来会被证明是无效的或是有害的。也存在这样的可能性,即由于过早地给病人进行药物治疗,医生们就不再会去作大量的试验,而在这些试验中他们本应随机地选定一些病人,让他们或者接受实验疗法或者接受标准疗法。不进行可能有效的、随机性的试验也许会影响对治疗方法的安全性和疗效的评价工作。

这个问题不容易回答。尽管如此,当人们濒于死亡而又没有适当的治疗方法时,却要等待完美无缺的研究完成后再作处理,那是很不明智的。必须找到某些折衷的办法:管理部门可以灵活些,而医生和病人则要随时注意新的研究信息。与此同时,还必须鼓励医药公司去生产一些可供垂危病人使用的药物,并确保病人能把有关这些药物的疗效和副作用的信息反馈给医药公司。

我的病人拒绝作睾丸切除手术而且在51岁丧失了性功能。这一情况突出了当今所用的治疗方法的缺点。患有乳腺癌的妇女清楚地知道,医疗方法不会特别考虑病人因自身形象和性功能受到损害而感受的心理压力。对那些为了多活几年必须想到将丧失性功能的男子也要像对待了乳腺癌的妇女那样,尽可能给予精神上的支持。

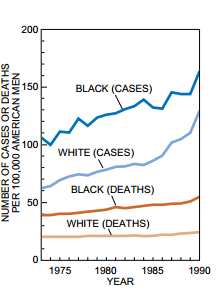

我上文提到的三名患者都是白人。对于黑人来说,还有另一些与治疗有关的问题。美国黑人的前列腺癌发病率也许是世界上最高的,而且在数量上因前列腺癌而死亡的美国黑人可能是美国白人的两倍,在这方面有种种解释,但没有一种被证实。有些迹象表明,大学年龄的黑人血液中的雄激素水平较高,较高的雄激素水平是否可能导致较多的前列腺癌?美国黑人死亡较多(而且较快)的原因,作为整体来说,美国黑人得到的医疗较步,因为他们都在病情发展到晚期后才请医生治疗?或者原因在于这些黑人的前列腺癌的毒性较强而且对治疗的反应性较差?也许对这些黑人试行研究性治疗的机会较少?这些问题都需要回答,而且要快。

很明显,前列腺癌是一个复杂的医学管理问题。遗憾的是,这些问题将一直争论下去,直到收集到解决它们所必要的资料为止。来自政府的和私人的保健基金都应被用来优先研究前列腺癌。在1994年财政年度,全国癌症研究所估计用于前列腺癌研究的预算约为4000万美元,和1991年度的费用相比,大约增加了2600万美元。但是仍然远远满足不了需要。(比较起来,预计将有2500万美元用于乳腺癌的研究。1994年大约将有46000名妇女死于乳腺癌。)

还需要加强对前列腺癌起因的研究,以便开发预防此癌的方法。设法找到只在某些人身上促使静止的前列腺癌迅速增长的各种因子也很重要。了解了这些因子,识别能预示癌症并伴随癌症趋于恶化的各种分子异常状况。这些都可以帮助医生去区别开哪些病人能得益于积极的治疗,哪些病人不能。医生们必须有办法鉴别微型的转移瘤,使他们能针对病情的发展采取最佳的治疗方案。对于延长身患转移性前列腺癌病人的生命来说,设法搞清楚对激素产生抗性的原因也是非常重要的。

还需要扩大临床研究。确定普查前列腺癌是否有意义,积极治疗的好处是否超过风险,前列腺切除术和放射疗法的治疗效果是否相同等问题的唯—途径是进行大量的长期的试验,在这些试验中应该对病情相似的病人随机地给予不同的治疗条件。全国癌症研究所正在开始针对其中某些问题做试验,但是还需要做更多的工作。还需要进行研究以探明对患有转移性前列腺癌的病人,如果其转移瘤尚小,而且还没有引起症状时给予激素治疗,是否能延长其生命。在进行这些研究的同时,还必须更广泛地探索新的治疗方法。

只是在有了足够的经费以后,现在正在进行的这场争论才会平息,而代之以理由充分的共识;而且也只有到了那个时候,才能实现这场普查和治疗前列腺癌战斗的所有参加者的共同目标:大大延长前列腺癌患者的存活时间和改善其生命的质量。

[颂平译 赵褡卿校]

请 登录 发表评论