将美国的经济弊病归咎于国外竞争是没有用的。真正的问题出自国内。

从二战结束到1973年,美国工人的平均实际工资翻了一番多。但从那以后,工人的工资仅上涨了6%。而且仅是那些受过较高教育的工人工资有所提高;蓝领工人的实际收入在1973年以后的大多数年份里都在下降。

为什么工资涨不上去?在—份对商界和政界领导人的调查表中。他们将此主要归咎于美国在日益一体化的世界经济中竞争乏力。这种公众的普遍观念认为国外竞争动摇了美国制造业的基础.带走了昔日强盛的制造业可提供的高薪工作。推而广之,这种观点认为国家实际收入增长缓慢是由美国企业在世界市场上销售量的不稳定引起。由于来自非技术型劳动力资源丰富的第三世界国家的进口额越来越大那些受教育较少的美国工人显然成为国外竞争的最大牺牲者。

许多人认为这种解释颇具说服力,它将美国不可否认的经济困境同全球性竞争这一事实联系起来。实际上,美国如同“世界经济中的一个大公司”(比尔·克林顿总统语),并且同许多大公司一样,它已在新的竞争性挑战面前蹒跚不前。

然而,这种解释听起来有说服力却并不正确。越来越多的事实证明,国际竞争是美国经济问题的关键所在这个流行观点是错误的。实际上,令人吃惊的是,在美国的经济困境中国际因素只扮演了一个小角色。制造业在经济中已退居次要位置,但国际贸易并不是引起这一衰退的主要原因。实际收入增长的减慢几乎都是由国内因素引起的——这一点同大多数职业经济学家所持观点相反。最近的分析资料表明,即使是对受教育较少的美国工人实际工资有所下降这件事,日益扩大的国际贸易也不能对其承担主要责任。

![1505713805686691.png (XLGDFT)W$JL_DX]NHR}PDD.png](/resources/image/20170918/1505713805686691.png)

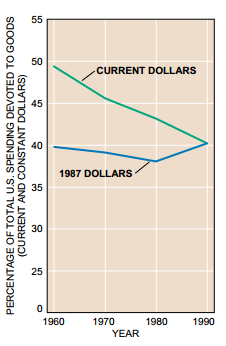

自1950年以来,制造业所雇工人人数占全美国工人人数的比例一直在稳定下降,按附加值计算其产出占全国总产出的份额也在持续下降。(附加值的计算为销售总额减去原材料成本和制造厂家从其它公司买进的成品、半成品成本)。1950年,制造业的产出附加值占国内生产总值(GDP)的29.6%,雇佣的工人数占工人总数的34.2%;1970年,两项比例分别降为25.O%和27.3%,到1990年制造业产出附加值在GDP中所占份额已降为18.4%,其雇用工人数仅占全国工人总数的17.4%。

1970年以前,那些对这种变化趋势忧心忡忡的人们普遍将此归咎于自动化在制造业生产中的迅速兴起。而1970年以后,人们更多地将这种工业衰退归罪于日益增加的进口额;诚然,1970年至1990年间。进口额在制造业对GDP的组成中所占比例由11.4%上升到了38.2%。

进口额增大而工业衰退这一事实本身并不能说明主要责任在于国际竞争。同样在这20年中,制造业出口量也有大幅上升,按附加值计算的出口额从1970年的12.6%上升为1990年的31.0%。面对来自海外的竞争,大量制造业厂家可能会解雇工人,但同时另外的厂家为满足日益扩大的出口市场也会多雇佣工人。

为估计日益增加的国际贸易额对制造业规模的总影响,需估算出同时都有所增加的出口额和进口额的净效果。一美元的出口额等于国内制造业增加一美元的销售额;一美元的进口额大致相当于替代一美元的国内销售额。这样,通过制造业贸易平衡表可大致测算出国际贸易对国内制造业销售额的净影响即出口商品总和与进口商品总和之差。(实际上,一美元的进口额还不能替代一美元的国内销售额,因为一美元的国内销售额中有—部分为服务性销售额或其它非制造业的销售额。贸易平衡表计算的是国际贸易对制造业的最大影响)。

毫无疑问,制造业产值在美国经济中所占份额的下降是由制造业商品贸易连续出现的赤字引起。问题是这种影响究竟有多大呢?1970年时,制造业出口额在GDP中的比例超出进口额比例0.2%,从此以后就一直为赤字,到1986年逆差额占GDP的3.1%,达到顶蜂,不过到1990年时赤字又有所减少.贸易赤字仅占GDP的1.3%。在过去二十年里由于制造业贸易地位下降而带来的赤字额仅占GDP的1.5%,还不及制造业产值占GDP的份额的下降值6.6%的四分之一。

此外,按原值计算的贸易逆差夸大了其对制造业的影响。制造业销售额按贸易额计算,而制造业对GDP的比例却按附加值计算——这就是说,在销售额中减去了从别的部门购买的原材料价值。当用相应价值的进口额替代一美元的制造业国内销售额时,这相应价值还不到一美元.它同一美元的差价为花费在服务部门上的成本,这个差价来被包括在制造业对GDP的组成中。

为测算贸易平衡表对制造业的实际影响,必须修正这种对服务部门的“漏出量”。我们通过对美国商务部公布的有关数据的分析,测出这个漏出值为40%。换言之,即一美元的制造业贸易赤字仅使制造业对GDP的贡献下降60美分。修正值更证实了我们的推断:如果在1970年至1990年中制造业商品贸易是平衡的,制造业部门规模的下降趋势就不会象实际的这样陡,但工业衰退的基本趋势仍会发生。实际上在这二十年中,制造业产值占GDP的比重由25.O%下降为18.4%;如果贸易平衡的话,应从24.9%下降为19.2%,下降率大致为前者的86%。

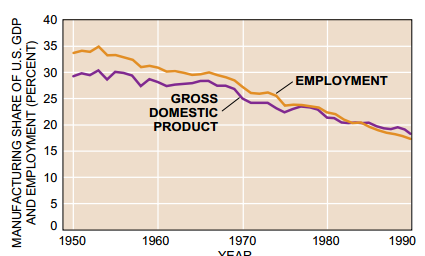

既然国际贸易对制造业在美国经济中重要地位的下降仅起了一个小作用.那么,制造业衰退的缘由是什么呢?直接的答案是国内消费重点已从制造业商品上转移了。在1970年,美国居民总支出的46%用于赡买各项商品(工业品、农产品和矿产品),54%用于支付各项服务和购房。随着人们的开支越来越多地花费在医疗保健、旅游、娱乐、法律服务和快餐等上,到1991年两种比例已分别变为40.7%和59.3%。情况变了,制造业在经济中的重要程度下降就不足为奇了。

尤其,消费者购买商品占总支出的比例小于20年前还有一个简单的原因:商品价格变得相对便宜起来。1970年至1990年,同服务价格相比商品价格下跌22.9%,而同期购买商品和服务的消费结构比例仍基本维持不变。商品变得便宜主要是由于制造业的生产率增长速度大大高于服务业,生产率的提高降低了商品的价格。

毫无疑问,上面提到的普遍观点不折不扣是落伍了。政策制订者们通常将工业雇佣工人数占全部工人人数比例的降低归因于制造业的生产率没能大幅提高而削减了其竞争性造成的。实际上,制造业的萎缩很大程度上正是生产率大幅提高引起的,起码同服务业相比是这样。那种在五十和六十年代广泛流行,认为自动化的兴起会引起产业工人失业的观点比起现在流行的。认为国外竞争会引起制造业工人失业的偏见来说反而更贴近事实真相。

因为来自海外的竞争在美国制造业的这场衰退中扮演了—个小角色,所以它对美国工人收入的停滞不增只能负很小责任。我们的数据分析显示了这部份责任有多小。例如,制造业贸易赤字1990年为730亿美元,按附加值计算赤字可降为420亿美元左右(其余310亿为漏出量~制造商从别的部门赡买的商品和劳务)。假设每个制造业工人按平均附加值约6万美元计算,则420亿美元相当于为美国工人提供约70万个就业机会。实际上,1990年制造业工人平均收入比非制造业工人多5,000美元。假设制造业每失去—个就业机会都是由非制造业部门获得—个就业机会而来这种假设源于从长期看美国失业率并非长期持续上升这一事实则制造业部门因国际竞争而失去的“好工作”相当于工资收入损失35亿美元。1990年美国的国民收入为5.5万亿美元,照此算来,工业衰退中由国际竞争引起的那部分所造成的收入减步在国民收入中所占比例还不到0.07%。

许多观察家不仅担心制造业的衰退会引起工资收入的减少,而且担心美国由于在世界市场上缺乏强有力的竞争而影响其实际收入。但是他们通常都没分清楚生产率增长速度放慢带来的负效应——这即使对没有国际贸易的封闭式经济也是有害的——同生产率增长速度低于其它国家而产生的负作用之间的区别。

为了弄清楚这种区别为何重要,假设世界上每个国家的生产率(每工时产量)都以同样的速度提高——例如,年增长率为3%。这样,假定其它条件不变则所有国家工人实际收入的年增长率也为3%。同样,如果各国生产率年均增长1%,各国工人实际收入年增长也为1%。(生产率提高和工资收入增长之间的关系不受各国生产率绝对水平的限制,只受增长率的影响)。

假设关心的是国际竞争而不是低的生产率增长速度,这就相当于使美国生产率年均增长率降为1%,而世界其它国家仍维持3%的增长率。如果美国实际收入的年增长率也维持为1%的话,即使增长慢于其它国家,也不会出现任何我们所谓的竞争问题。如果其它国家的生产率增长也象美国这样低的话,其实际收入增长率也将同美国一样。

![1505713852399076.png 9SX$5KN~%$SX$RLSEQ})]QA.png](/resources/image/20170918/1505713852399076.png)

其它国家的经济状况好于美国这一事实可能会伤害美国的自尊,但它本身并不会影响美国的生活水平。只有在工资收入增长率低于生产率的增长率的时候,讨论竞争带来的问题才是有意义的。

国外竞争可通过一个熟知的工具一贸易逆差——使国内收入减少。在出口市场上,国外竞争可迫使美国商品相对于国外商品降价,这通常发生在美元贬值使进口商品价格上扬时。这样,实际结果是美国的实际收入会更低,因为它必须低价卖高价买。

在过去二十年里,美国的国际贸易一直在恶化。1970年到1990年,出口价和进口价之比下跌了20多个百分点;换言之,为维持相同数量的进口商品,美国1990年出口的商品必须比1970年多百分之二十几。由于美国1990年进口商品的价值占GDP的11.3%,贸易逆差使国民收入减少了大约两个百分点。

从七十年代到八十年代实际收入增长了约6%,计算表明即使发生贸易额下降对实际收入的影响,实际收入的增长也仅为8%。即使国外竞争带来的后果是显著的,它也绝不是美国工人工资停滞不涨的主要因素。

![1505713909752195.png HYP0EFK1]L8A`S]H)89HEET.png](/resources/image/20170918/1505713909752195.png)

计算贸易对实际收入影响大小的另—个更直接方式是采用一种叫‘空带国民生产总值(GNP)”的测量指标。实际GNP是衡量经济表现的一个传统标准,它可衡量在价格固定条件下的经济产出量。而控制GNP是一相类似的指标,其中的出口值是按进口价格指数折算后得到的。它可估量出在世界市场上,美国经济在能力许可的前提下可购买的商品量和劳务量,其值正好与它自己能产出的商品量和劳务量相对应。如果进口价格涨幅高于出口价格,(例如,美元急剧下跌时出现的情况),控制GNP的增幅就会低于实际GNP的增幅。

在美国工资稳定上涨的1959年至1973年问,每工时中控制GNP的提高速度确实比每工时实际GNP稍快一些——两者年均上涨率之比为1.87%比1.85%。1973年至1990年,由于实际工资增长缓慢,控制GNP的增长速度就比总产出增长速度慢了许多,两者年均增长率之比为0.65%比0.73%。不过,这两对增长率的差别很小,控制GNP增长率大幅下降的主要缘由是每工时实际GNP增长得更慢——而实际GNP增长率的减慢则完全是国内生产率下降所引起。

如果国外竞争既非引起制造业衰退的元凶也非引起工资上涨缓慢的祸首,它还会给广大非熟练工人带来灾难吗?经济学家们现在普遍都赞同这种观点,那就是:全球市场的日益一体化发展压低了文化程度不高的美国工人的实际工资。

这种观念出自国际贸易中的一个熟知概念:要素价格平衡。当一个拥有丰富技术工人的富裕国家(即技术培训费用花费较少的国家)同一个技术工人缺乏,非技术工人众多的贫穷国家进行贸易时,各项工资的比例将趋于相同。富裕国家技术工人的工资会上涨而贫穷国家技术工人工资将下降;富裕国家非技术工人的工资将下降而贫穷国家非技术工人的工资将上涨。

以出口额迅速增长的中国、印度尼西亚等国为例,要素价格平衡使美国技术工人和非技术工人工资差距拉大这种说法听起来似乎有道理。然而令人吃惊的是,这种说法与事实不符。我们已看到,与制造业的衰退和实际收入增长的减慢一样,技术工人与非技术工人工资增长的不均衡在很大程度上同样是由国内因素引起的。

上述结论是建立在从基本逻辑上对要素价格平衡的各种实际事实进行的分析的基础上,该分析首见于Wolfgang F.Stolper与Paul A.Samuelson于1941年发表的一篇论文中。竞争优势原理认为富国同穷国进行贸易时应出口技术密集型产品(因为富国有大量技术工人的竞争优势)而进口劳动密集型产品。这种贸易的结果是富裕国家的生产由劳动密集型部门转向技术密集型部门,正是这种转移扩大了对技术工人的需求和减少了对非技术工人的需求。如果工资可随着不同类型劳动力需求的变化而上下自由浮动(如美国大多数地区那样),技术工人的实际工资就会上涨而非技术工人的实际工资则会下降。在贫穷国家,情况正好相反。

若其它条件不变,工资涨幅的不同会使富裕国家的企业削减所雇技术工人的比例,增大非技术工人比例。这种措施实际上缓和了对技术工人的需求。当这种需求和反需求达到平衡之后,工资差别就会达到刚好能抵销:工业部门在对整个劳动力的总需求中两类工人所占比例发生变化时所导致的影响,使雇佣的两类劳动力(技术型和非技术型)的总数维持不变。

那么,按照Stolper和Samuelson的分析,技术工人相对工资的提高会使全部企业雇佣的技术工人相对于非技术工人的比例下降。实际上,这种下降是在保证工人总数不变的前提下,经济将其重点转移到技术密集型部门所能采用的唯一办法。

上述分析包含两个明确的经验性结论。第一,如果日益发展的国际贸易是带来工资非均衡增长的主要原因,美国大多数企业雇佣的技术工人相对于非技术工人的比例会下降。第二,技术密集型部门就业人数的增长速度应大大快于非技术密集型部门。

近期美国的经济实况打破了上述预言。1979年至1989年,白领工人的实际工资上涨而蓝领工人工资下降。尽管如此,几乎所有企业雇佣的白领工人比例数都有所升高。除此之外,技术密集型部门至多也是傲弱地表现出比那些雇佣蓝领工人很多的部门更快的发展趋势。(虽然经济学家们用了很多不同方法来计算各个产业部门的平均技术水平,但是蓝领工人所占比例数仍同其他一些量值高度相关且容易明确估算。)

由此,事实证明了要素价格平衡并非是增大技术工人和非技术工人工资差距的决定因素。对技术工人需求的增加很大程度上是由各产业部门中需求的改变引起的,而非各产业为适应贸易的需要而在两类工人组成比例上发生的变化引起。没有人能准确地说出美国经济中非技术工人需求减少的原因。技术的进步,尤其是计算机的广泛应用是一个可能因素,但无论如何经济全球化都不是最主要原因。

非技术工人工资下降并非由国际竞争引起这一结论同第三世界制造业出口量迅速增长这一事实似乎难以吻合。实际上,两者也没有相符的必要。虽然一些发展中国家出口额的猛增已引起了广泛关注,但美国购买的进口商品中很大部分仍来知其它发达国家,而这些国家工人的技术和工资报酬同美国工人是相近的。1990年,在美国的贸易伙伴国(接对等的双向贸易确定)中,制造业工人平均工资是美国工人平还不及美国一半的低工资国家的进口额(石油除外)仅占GDP的2.8%。

最后,在同发展中国家的贸易中,它们的低工资竞争优势已开始被它们(美国传统贸易伙伴)国内工资的上涨和技术水平的提高所抵消。事实上,1990年来自低工资国家的进口额同1960年相比相差无几——都占GDP的2.2%左右。因为三十年前日本和多数欧洲国家还属得发展中国家类型。1960年日本的出口商品在劳动密集型部门(如纺织部门)上占有竞争优势。今天日本已成为一个高工资国家,其竞争重担多已落在技术密集型部门,如半导体部门等上。

通过对所谓国外竞争带来经济衰退这种说法的实证分析,可知此种说法站不住脚。自l973年以来,进口已不是美国国民收入停滞不前的主要原因,也不是其工业衰退、低工资工人就业困难的主要原因。当然这并不意味着我认为一切都令人满意。

一些对美国竞争实力敲响警钟的人士似乎认为只可能存在两种情况:要么美国的竞争力下降,要么国家经济运转良好。我们承认目前美国经济变糟了,但认为国际竞争对这种经济的不良表现几乎没有什么责任。

美国经济陷入困境的根源在国内,即使世界市场一体化程度并不象实际的那么高,美国的经济也仍会同样困难。制造业产值占GDP比例的减少是因为人们购买的有关商品相对减少了;制造业雇佣工人的减少是因为企业用机器替代了工人并使留下来的工人工作效率进一步提高;工资停滞不涨是因为各经济部门中生产率的增长速度已经整个变慢;缺乏技术专长的工人生活尤为困苦是因为高技术经济对这种的需求越来越小。而我国同外国的贸易往来在上述任何一方面顶多也只起了一个很小的作用。

我们在推断中所用的数据既不难理解也不难解释,尤其是国际贸易对制造业规模影响极小这一事实是显而易见的。那些自认为充分掌握材料的评论家所持不同观点的流行说明有些看法正在扰乱美国对陷入经济困境原因何在这一问题的正确探讨。

纠正这些错误看法非常重要。改善美国经济状况是一项很艰巨的任务,如果我们从错误的观点出发,认为自己的问题主要是国际竞争引起,那么,完成这项任务就绝对不可能了。

[朱疆译 张昭祥校]

请 登录 发表评论