语言、预见能力、音乐才能以及智能的其它种种标志通过一种增进快速运动的基本官能而互相联系起来。

对大多数观察者来说,智能实质上就是聪明,即能够解决新颖问题的一种多方面的才能。贝特兰•罗素曾讽刺地指出:“美国人研究的动物到处横冲直撞,显示出令人难以置信的精力和劲头,最后则意外地获得了所期望的结果。德国人所观察的动物则是静静地坐着沉思,最后从其内在的意识中演化出答案。”罗素的这番话除了评论1927年时的科学风气外同时也说明了通常对随机的试错法(从直观上看这种方法似乎同智能行为无关)和深入的认识这两者做出的不正确的区别。

预见能力据说也是智能的一个不可缺少的方面,特别是在遇见了那些满脑子都是主意但却毫无战略眼光的极端聪明的人之后。心理学家Jean Piaget强调指出,智能就是我们在不知道该如何行动时所采取的复杂的摸索过程。我个人则倾向于剑桥大学的神经生物学家Horace Barlow表述这个问题的方式。Barlow说,智能就是与做出猜测以发现某种新的基本秩序有关的一切东西。这一设想干脆利落地覆盖了很大一个范围:找到某一问题的解答或某一论证的逻辑,发现一个适当的比拟,创造出令人愉快的和谐或做出机敏的回答,或猜测下一步可能发生什么情况等等可纳入其中。事实上,我们所有人都在反复地预测下面会出现什么情况,甚至在被动地倾听一段讲述或一段旋律时也是如此。这就是为什么一个笑话的精彩之处或一个拙劣模仿的P. D. Q. Bach音乐作品会使你觉得突兀——你本来下意识地预期会出现另外某种情况,因此当结果与预料不同时你就感到意外。

我们永远也不会在关于智能的普遍适用的定义上取得一致意见,因为智能同意识一样,是一个内容广泛的术语。智能和意识都涉及到人类精神生活的较高级的一部分,但它们又常常同比较基本的精神活动——例如我们借以认出一个朋友或系上一根鞋带的精神活动——混淆起来。当然,这类简单的神经机制或许是我们处理逻辑或比喻的能力得以进化出来的基础。

但这是如何出现的呢?这个问題既是一个进化问题,也是一个神经生理学问题。如果我们想要理解我们自己的智能的话,两类答案都是不可少的。它们甚至可能有助于我们认识人工智能或新奇的智能会如何演化。

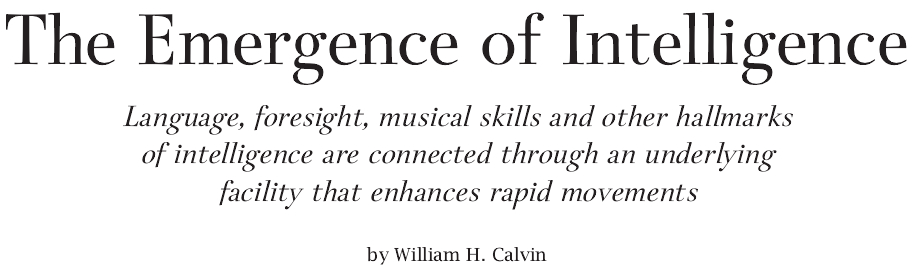

我们的智能是否源于我们拥有的东西比其它动物多这一事实呢?两毫米厚的大脑皮层是大脑中与做出新的联想关系最大的一部分。人类的大脑皮层是高度皱褶的,但如果把它摊平,它的面积将有四张打字纸那样大。黑猩猩的大脑皮层展平后有一张打字纸的大小,猴子的相当于一张明信片,老鼠的则只有一张邮票那样大。

但是纯粹从数量上进行解释是不完整的。我将证明,我们的智能主要是通过改进脑的某种特化(如语言的特化)而出现的。这一特化使人在从猿进化出来的过程中其聪敏程度和预见能力发生了质的飞跃。据我想,如果这一特化涉及到一种为语言、手的动作的协调、音乐及舞蹈等共有的核心官能,则它将拥有更大的解释能力。

智能特别高的人常常显得很“机敏”,并且能同时产生许多设想。事实上,决定一个人智商高低的两个最重要因素就是在一段固定长度的时间中能回答多少个新问题,以及能在何种程度上熟练处理6个精神意象——例如在这类比拟问题中:A与B的关系就如同C(D、E和F)的关系一样。

多方面的才能是智能的另一个特征。大多数动物都是只有很狭隘的专长,特别是在饮食方面:山区的大猩猩每天要吃50磅青叶。相比之下,黑猩猩则常常变换其食物:它吃水果、白蚁、树叶片乃至小猴或小猪——如果它有运气碰巧抓住一只的话。杂食动物的一般行为中有较多的基本动作,因为它们的祖先必须变换其为数众多的不同食物来源。它们也需要更多的感觉样板,即它们随时注意着的食物和捕食者之类东西的精神意象。它们的行为是通过使感觉样板与响应动作相一致而出现的。

有时动物会在游戏时尝试搜索意象与动作的某种新的组合,并在后来发现其用处。许多动物仅在幼年时喜欢玩游戏,一进入成年,就有正经事要做了(它们需要养活一大群小动物)。一个长长的幼年期(如猿类和人类那样)肯定有助于智力的发展。较长的寿命提供发现新行为的大量机会,从而进一步促进了多方面的才能。

社会生活也使个体有机会模仿其它个体的有用处的发现。研究人员曾看见日本的一群猴子模仿一只富有发明才能的母猴把砂子从食物上洗去的方法。此外,社会生活充满了种种需要解决的人际问题(例如社会等级所引起的问题),而这些问题已远远超出了生存和繁殖所遇到的通常的环境挑战。

但是多方面的才能并不总是一种优点,也并不总是越多越好。正如经常坐飞机旅行的人所知道的那样,只携带随身提包的旅客可以一遇到出租车就走,而那些带着三只手提箱的人却得等待他们的行李。另一方面,如果天气变化莫测,以致每个人旅行时都得带着从游泳衣到极地风雪衣的各种服装的话,那么“多面手”的杂家就胜过“单打一”的专家了。行为的多样性和大脑尺寸情况也是一样。

当乌干达的黑猩猩到达一片果树林时,它们常常发现敏捷的本地猴子已经在迅速地摘取树上的可食用水果。黑猩猩们可以转而捕食白蚁,或者大概能抓住一只猴子并吃掉它,但实际上它们的群体受到这种竞争的严重影响,尽管黑猩猩的脑的大小为其食物单一的竞争对手的两倍。

多方面的能力是否是一种优点,取决于时间尺度。对于现代的旅行者和进化中的猿类来说,就是天气变化得有多快以及旅行的时间要持续多久。古气候学家已经发现,地球上的许多地方经历了突然的气候变化,其开始非常急剧(例如一段长十年的干旱),但可持续几个世纪之久。使果树灭绝的气候突变,对许多猴类来说是灾难性的。这种气候突变也会危及食谱较广的动物,但它们可以依赖其它食物生存下来。最终,当食物危机结束,而它们的竞争者没有多少躲过这场灾难幸存下来时,它们将得以繁荣兴旺起来。

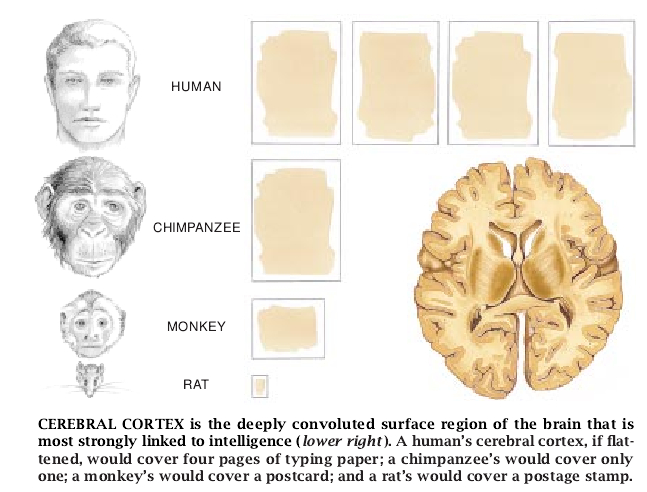

虽然当直立姿势在400万年前被确立时非洲正在变冷并变干燥,但大脑尺寸并没有变化多少。原始人类大脑增大3倍的过程直到250万年前冰期开始时才发生。取自格陵兰的冰芯表明,频繁的急剧冷却情景迭加在更宏伟的冰的增进和消退的有周期性变动上。在几十年的时间内,整片整片的森林由于温度和降雨量的急剧下降而消失了。温暖的降雨在几个世纪之后又同样突然地重新出现。

原始人类的解剖学适应性的进化不可能跟上气候急剧变化的步伐(这些变化是在单个个体的寿命期间内发生的)。但是,这些环境波动可能促进了精神能力的逐渐积累,从而使人的行为具有更大的灵活性。

在冰期中出现的一个新东西是人类的语言能力。对于我们中的大多数人,对语言有关键作用的脑的部位正好在左耳上方。猴类缺乏这—左侧语言区。它们的发声(以及人的简单的情感发声)依靠的是靠近胼胝体——即连接大脑两半球的纤维束——的一个比较原始的语言区。

语言是人类智能的最有界定作用的特征:没有句法——即对口头表达的概念的有序排列——人类将不比黑猩猩聪明多少。为了了解没有句法的生活会是什么样子,我们可以看看一位11岁的聋子男孩Joseph的情形。由于Joseph不能听到口头语言,也从未接触过流利的手势语言,因此他在其童年早期的关键几年中没有机会学到句法。

神经学家Oliver W. Sacks在《看见声音》(Seeing Voices)一书中这样描述Joseph:“Joseph可以看见、区别、分类并使用东西,对于感性的分类或归纳,他没有任何问题。但是,看来除此之外他的能力就极为有限了:他无法在头脑中保持抽象的观念,无法思考、游戏或计划。他看来是完全缺乏想象力的——不能处理意象、假设或可能性,不能进入想象的或比喻的境地……。他像动物或婴幼儿一样,似乎陷入了现在,被局限于刻板的、直接的知觉,尽管是靠一种婴幼儿所不可能有的意识而使他察觉到这种知觉的。”

为了理解为什么人类具有如此高的智能,我们需要了解人类的祖先是如何改造猿类的符号体系并通过发明句法而使其得到增强的。野生黑猩猩使用大约三四十种不同的发音来表达大约三四十种不同的意义。它们可以重复一个发音以加强其意义,但是不会把三个发音连在一起从而使其词汇中增加一个新的单词。

而我们人类也使用大约三四十种发音(称为音素)。但是,只有发音的组合才有意义,我们把无意义的发音串起来,就构成了有意义的单词。还没有任何人解释过我们的祖先是如何越过用一种无意义音素的顺序组合系统来代替“一个声音,一种意义”系统这一障碍的,但是,这一过程大概是由猿进化到人的过程中所取得的最重要进展之一。

此外,人类的语言还使用了音素串的串,例如构成本句的词组。得出词的组合的最简单的方式,例如洋泾滨语言(或我的旅游德语),称为原始母语。原始母语靠单词的结合来传递信息,大概还借助于习惯性的词序(例如英语陈述句中的主语-动词-宾语这样一种词序)。

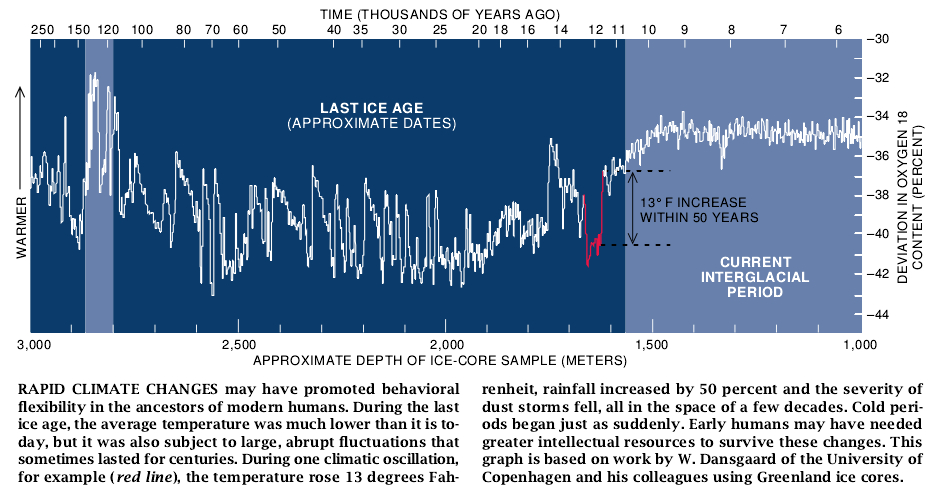

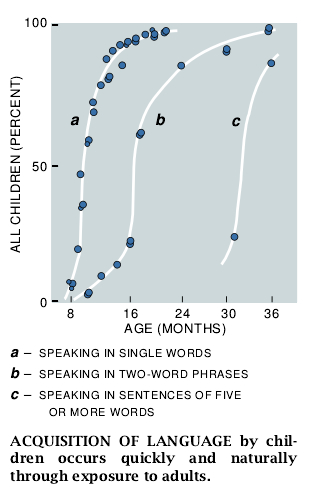

与人类有最近亲缘关系的动物是普通黑猩猩和倭黑猩猩(俾格米黑猩猩);如果有熟练的教员启发,它们的语言理解能力可达到令人吃惊的水平。Kanzi是本领最高的倭黑猩猩,它能弄懂它以前从未听到过的句子(如“到办公室去把那个红球拿回来。”),其理解能力大致相当于一位两岁半的儿童。无论是Kanzi或是儿童都不能独立地造出这类句子,但他们都能显示出理解了这些句子。

有了一年的理解经验后,这个儿童就开始造出一些较滑稽的句子。一首叙述Jack建造的房子的打油诗就是把词组一个套在另一个的里面的突出例子(“这是那个种玉米的农夫/他养了那只在清晨啼叫的公鸡/那公鸡住在Jack建造的房子里”)。但即使是学龄前儿童也知道这首诗中“that”的意义是如何变化的。

句法具有树状的参考规则,这些规则使我们能迅速地表达出谁对谁做了什么,以及事情的时间地点、来龙去脉等等,有时仅用不到100个语音串在一起便可表达。造出并讲出一个独特的句子显示了一个人是否熟练掌握了句法规则,足以避免含糊不清。甚至低智能的儿童也能通过听人说话而不费力地掌握句法,尽管智力正常的聋儿(如Joseph)可能不会成功。

某种与词语句法接近的东西似乎也有助于人类智能的另一个突出特征,即作计划的能力的产生。除了因激素的作用而准备过冬和交配之外,几乎没有什么证据显示动物会为超过几分钟以后的事情作计划。有些黑猩猩用长树枝把白蚁从其巢中掏出来,但正如Jacob Branowski所观察到的那样,没有一只捕食白蚁的黒猩猩“会利用晚上的时间去四处走走,弄到十几根整齐合用的树枝来供第二天之用”。

短期计划在某祌程度上的确存在,而且它似乎使社会智能获得至关重要的提高。在猿类中可看到欺骗行为,但在猴类中则极少看到。一只黑猩猩可能会在某处发出表示她已找到了食物的叫声,然后却静静地穿过茂密的森林绕道跑回她真正找到食物的地方。当其它黑猩猩正费力地穿过灌木丛向着发出叫声的地方行进时,她则安然地独享着食物。

对计划的最困难的反应是对独特局面的反应,它要求人们想象多种不同的情况,就如猎手考虑接近一头鹿的不同路径及未来学家设想某行业在下一个十年中可能出现的三种情景那样。与狼类相比较,人类在这方面有很高的能力——我们可以注意下面这段告诫(有时它被认为是出自英国政治家Edmund Burke):“公共利益要求今天就做那些有智慧和信誉的人希望5至10年后才做的事情。”

人类的计划能力或许源于我们编造比句子更大的合乎句法规则、以串为基础的概念结构的才能。正如作家Karhryn Morton在谈到叙事时所指出的那样:“当婴儿开始说出周围世界的东西、并要求讲述把周围世界的各部分连贯起来的故事时,这就是他将要成为一个人而不再是一个喧闹不已的宠物的最初迹象。一且他认识了其中最初步的某些东西,他就会讲述给自己的玩具熊听,在游戏时把自己的世界观强加给受害者,给自己讲述自己在游戏时做些什么并预期长大了将要做些什么,等等。他将注意其他人的行动,并在出了差错时报告负责的人。他希望在上床时听别人讲故事。”

我们的计划能力是从童年时代的叙事中逐步发展起来的;在我们设想行动路线,设想此路线对其它人的影响并决定是否采取行动时,这一能力构成了伦理选择的主要基础。

句法以这种方法把智能提高到一个新的水平。通过借用句法的思维结构来判断各种可能行动的其它组合方式,我们得以增强自己的计划能力及智能。在某种程度上,我们是通过悄悄地自言自语——根据下一步可能发生的情况构造出叙述、然后运用类似句法的组合规则来判定一种情况是不可能并且危险的、仅仅是不可能的、比较可能的、相当可能的还是符合逻辑的。但我们的思维并不局限于类语言的结构。事实上,当我们感到一组思维上互相关联的东西逐渐变得明晰,但是又苦于找不到适当言辞将其表达出来时,我们会大喊:“Eureka!”(找到了!)

语言和智能的功能是如此之强,以致我们可能会认为进化是自然有利于以言和智能的发展的。但是,正如进化理论家们喜欢证明的那样,化石记录中充满了停滞时期。进化常常循间接的路径发展,而不是通过适应而取得“进步”。为了解释我们的能力之广泛,我们有必要考察一般核心能力的进展。使音乐天才获得相对于不懂乐音的人的进化优势的环境是很难想象的,但是存在着某些多功能的大脑机制,它们在使一项关键功能获得改进时偶尔也会附带地增强其它功能。

我们人类肯定热心于把各种东西连贯成一体,例如通过一定的规则把单词连接成句子,把音符连接成旋律,把步点连接成舞蹈,把叙述连接成游戏等。把各种东西贯穿起来的是不是大脑的一种核心功能,即对语言、讲故事、计划、游戏和伦理都普遍有用的一种功能呢?如果确是如此,那么促进这些才能中任何一项才能的自然选择都可能增强其共有的神经机制。这样,句法造句技巧的改进也将会自动加强其计划能力。这种传递就是达尔文所谓的解剖连续性上的功能性变化,它不同于逐渐的适应。在某种程度上,音乐和舞蹈肯定是更受自然选择作用的顺序行为(如语言)所左右的神经机制的次一级用途。

大脑对弹道运动的计划可能曾促进了语言、音乐和智能的发展,虽然这一设想初看起来似乎不大有可能。弹道运动是四肢的极为迅速的动作,一旦开始,就不可能修改这些动作。用榔头锤打一颗钉子就是一例。猿类只能做一些基本的手臂弹道动作,如敲打、使用棍棒及投掷等,而人类对这些动作则是极为熟练的。这些动作是制造并使用工具和打猎武器的不可分割的组成部分。在某些场合下,打猎和制造工具大概是原始人类基本生存策略的重要的补充。

弹道动作需要多得出人意料的计划工作。缓慢动作有时间让人临场应变:在举杯靠近嘴唇时,如果你觉得酒杯比你所记得的要轻,你可以修改其路径以免它碰到你的鼻子。因此,这种情况不需要一个完整的计划。开始时你的大方向是正确的,然后再调整你的路径,就像月球火箭做的那样。

对于持续时间少于五分之一秒的突然性的四肢动作,由于反应时间太长,因此反馈调节基本上不起什么作用。大脑必须事先确定动作的每一个细节,就好像它在默默地为一台自动弹奏的钢琴打出一卷乐曲那样。

敲击动作需要安排好几十块肌肉的准确的起动顺序。投掷东西的问题则更为复杂——因为存在投掷窗口,即能把投掷物投出后击中目标的一个时间范围。当目标的距离增加一倍后,投掷窗口宽度便只有先前的八分之一了。统计论据表明,计划一次可靠的投掷,需要激活的神经元数目为敲击动作的64倍之多。

如果口的动作是依赖于手的弹道动作所依赖的同一种核心功能来定序的,那么语言能力的增强就可以改进身手的敏捷程度,反之亦然。准确投掷的能力开阔了经常吃到肉食、能够在温带地区的寒冬中生存下去的前景。说话能力则是其附带的好处——由于存在这种联系,似乎可以说是一顿免费午餐。

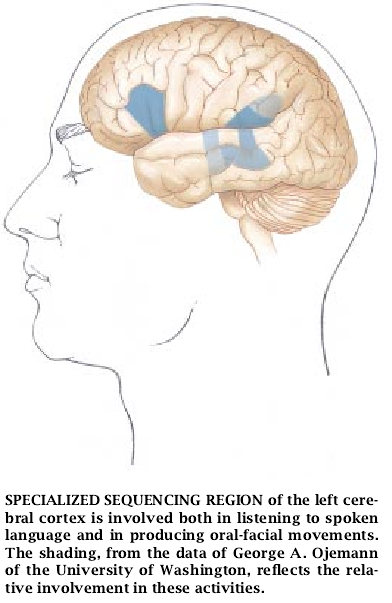

是否真的存在一个动作和语言所共有的定序部位呢?大脑对动作的协调有很大一部分发生在基底神经节或小脑的皮层下区,但是动作的新的组合往往依赖于运动前和额前皮质。两类重要的证据指向定序的皮层特化,而且这两类证据均表明侧面的语言部分与之有很大关系。

西安大略大学的Doreen Kimura发现,因左侧脑部位受损伤而出现语言障碍(失语症)的中风病患者在完成不熟悉的手和手臂动作顺序时也会遇到很大的困难(失用症)。通过用电方法刺激因癫痫而动手术的病人的大脑,华盛顿大学的George A. Ojemann还证明左侧的语言特化部位的中心有一个与倾听声音顺序有关的区域。这个大脑外侧周区域似乎同样与产生口部-面部动作顺序有关——即使是非语言性的动作。

这些发现表明,“语言皮质”——就像人们有时所认为的那样——各部位起着比一度猜想的要普遍得多的功能。语言皮质与各种各样的新的顺序有关,包括手和口部的感觉与动作。

发明顺序及产生独创性行为所遇到的一个大问题是安全问题。即使是只把动作次序简单地颠倒一下也可能有危险,如“跳了再看”那样。不过,我们作类比和建立精神模式的能力可起到某种保护作用。我们人类可以模拟未来的行动路线并除掉毫无意义的东西;正如哲学家Karl Popper所说,这“可以使我们用假说的死亡来代替人的死亡”。创造性——事实上是智能和意识的整个高级部分——就是玩那些在行动前确定性质的精神游戏。为了做这类事情,需要什么样的精神机制呢?

1874年——正好是达尔文发表其《物种起源》后的15年——美国心理学家William James谈到了达尔文式的精神过程。他提出,事实上各种设想、观念等可能以某种方式在大脑中互相“竞争”,只有最好的(即“最适应的”)才能生存下来。正如达尔文式的进化在两百万年的时间中形成了一个更好的大脑一样,大脑中发生的一种类似的达尔文式的过程可能在思维和行动的时间尺度上形成了解决问题的智能办法。

研究人员已经证明,在一个中间的时间尺度(几天)上起作用的达尔文式的过程支配了接种之后所发生的免疫响应。通过持续时间为几周的一系列细胞生成,免疫系统产生出对入侵者越来越适应的防御性抗体分子。从现有的关于物种进化和免疫响应的知识中总结出达尔文式过程的基本特征,我们可以看出,任何“达尔文机”都必定有6个特点。

首先,它必须作用于某种类型的模式。在遗传学中这些模式是DNA碱基串,但是与某一想法相关的大脑活动的模式可能也符合要求。第二,这些模式产生出其拷贝。实际上,可靠地复制的模式就定义了一个单位摸式。第三,模式必须偶尔发生变化,无论是通过突变、复制错误或其组成部分的重组而发生变化。

第四,变异的模式必须相互竞争以占据某一有限的空间(就像早熟禾和蟹草竞争我的后院一样)。第五,变异体繁殖的相对成功率受其环境的影响,这一结果就是达尔文所谓的自然选择。最后一个特点则是下一代模式的构成取决于哪些变异体得以生存来从而被复制。下一代模式将是围绕当前的成功模式扩展开来的变种。新的变异体中有许多将不及它们的父辈那样成功,但有些则将青出于蓝而胜于蓝,超过其父辈。

性和气候方面的变化不列入上述六个基本特征中,但是它们使达尔文式过程——不论是发生在毫秒的时间尺度还是发生在千年的时间尺度上——更加丰富多彩,并使其进行得更快。注意,一个“基本特征”就其本身来说并不是达尔文式的;例如,选择性生存这一特征在流水冲掉砂子却留下卵石的现象中也是存在的。

让我们看看这些原则如何应用于大脑内智能猜测的演化。思想是感觉和记忆的各种组合——在某种程度上,它们是尚未发生的(而且可能永远也不会发生)动作。思想表现为大脑中的时空活动模式,每种模式代表一个客体、行动或抽象。我估计,一个大脑编码最少也要涉及彼此相距不超过1毫米的数百个皮层神经元,这些神经元或者激发,或者保持不活动。

根据心理学家Donald O. Hebb的细胞组装假说,唤起一项记忆就是重构出这样一种活动模式。长期记忆是一些被冻结了的模式,它们等待着建共振信号来唤醒它们,就像一条破烂不堪的公路上的车辙等待着过路的汽车来产生一个时空弹跳模式一样。

某些“大脑车辙”是永久性的,而另一些则是短暂的。短暂记忆只是神经元之间的突触连接强度的暂时性变化,它是最近一次占据一块大脑皮质层的时空模式所遗留下来的;这一“长期强化效应”可能在几分钟内消退。从短期模式化到长期模式化的转变过程尚未被充分了解,但是在强化效应之后,有时可能出现结构上的变化。例如神经元之间的突触连接被加强并变成永久性的,从而使神经活动的模式硬布线于大脑中。

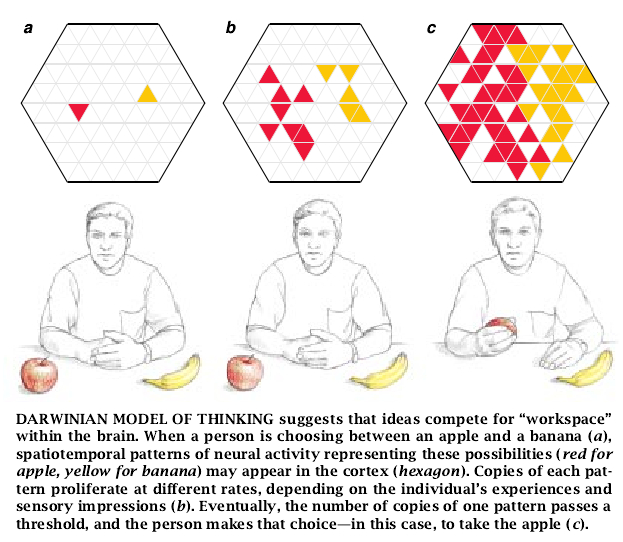

达尔文式的精神模型认为,一项被激活的记忆可以同其它记忆竞争皮质层内的“工作空间”。对思想者现在所处环境的感觉以及对过去环境的记忆可能使竞争向某方倾斜,从而形成一项新出现的想法。

—个活动的大脑编码通过复制自身而从大脑的一部分移向另一部分,就好像传真机在远处的一张纸上重新印出某一图形=样。大脑皮质层也有复制距离不超过1毫米的紧邻区域中的时空模式的电路,但是我们现有的成像技术尚缺乏足够的分辨力,无法看清正在进行的复制过程。反复复制最小的基本模式就可以稳定地占据某一区域,就像一块晶体不断生长或墙纸不断重复一个基本图案一样。

从这些理论分析中得出的图景是一幅镶嵌图,当一个编码的复制比另一个编码取得更大成功时,镶嵌图中的某些斑块不断增强,而其邻近的斑块则减弱。按照我的理论,当你想要决定是从水果盘中取出苹果还是取出香蕉时,“苹果”的大脑编码便可能同“香蕉”的大脑编码发生一场克隆竞争。当一个编码拥有了足以触发动作电路的活性拷贝时,你便会伸手去拿苹果。

但是香蕉的编码也不一定就消失,它们可能以下意识思想的形式潜藏于背景中并发生变化。从你试图想起开始时一直想不出的某人的姓名时,候选的编码可能在随后的半小时中连续不断地复制下去,直至“Jane Smith”这个名字似乎突然地“跳进你的脑海”中,因为你的空间-时间的主旋律的变调最后终于引起了共鸣,使相同的拷贝的数目达到了临界质量。我们的有意识的思维可能仅仅是目前在复制竞争中占了优势的那种模式,还有其它许多变异体在互相竞争,力图占上风,而一当我们随后转移思考的重点时,这些互相竞争的变异体中便有一个抢先占据优势。

达尔文式的过程有可能只是覆盖在认知蛋糕上的糖霜混合物,我们的思维中有很大一部分可能只是例行的或被规则所限定的。但是我们常常以创造性的方式处理新的局面,例如当你决定今天晚餐准备吃什么东西时,你会检查一下冰箱里和厨房壁柜上有些什么食物。你会考虑几种不同方案,注意还有些什么需要到杂货铺中去购买。所有这些都只是在几秒钟的时间内掠过你的头脑,而这可能就是达尔文式的过程在起作用。

在系统发育及其个体发育中,人类的智能首先是解决动作问题,只是在后来才逐渐开始思考更抽象的问题。无需为寻找食物及躲避捕食者而操心的人工智能和地外智能可能不需要运动——因而也就缺乏人类智能中“下面将发生什么”这—特点。或许高等智能也可以通过其它方式来实现,但是出自于动作则是现在已知的智能发生模式。

由于我们对物种长期生存的要求以及进化可能遵循的途径几乎一无所知,所以很难估计髙等智能出现的频繁程度。不过,我们可以探问一下每一物种已具备了多少种智能要素,从而对不同物种的前景作比较。

该物种是否具有范围广泛的动作、观念或其它工具?是否能够容忍有创造性的混淆从而使个体不时可以发明类别?灵长目研究专家、佐治亚州立大学的Duane M. Rumbaugh注意到,小型猴和原猴亚目的猴——如狐猴——常常只能重复教给它们的第一套辨别规则,而较高级的恒河猴和猿类就不同了。

每一个体是否拥有半打以上的精神工作空间,以同时容纳不同的观念?它是否有如此之多的工作空间,以致失去了我们人类所具有的“扔掉”某些观念的倾向(例如当我们创造出“矛盾心理”这样的词以代替整句整句的说明时那样)?个体是否能在其工作空间的观念之间建立起新的关系?这些关系应比“某某是某某”或“某某比某某大”之类的许多动物都能理解的关系更高级。树状关系似乎对语言结构特别重要,我们所拥有的对两种关系进行比较(类比)的能力使我们能灵活自如地运用隐喻空间。

个体能在真实世界中采取行动之前就塑造并放进它们的观念吗?这一过程是否涉及所有6种基本的达尔文式特征以及某些加速因素(使该过程能从髙于最初等水平的起点开始发展的捷径)呢?个体是否能对长远战略和短期策略都进行猜测从而使它们采取能为将来的成功打下有利的基础的行动呢?

黑猩猩和倭黑猩猩可能缺少上述基本要素中的若干要素,但它们都胜过目前这一代人工智能程序。即使是在具有所有基本要素的实体中,由于个体的处理速度、持久性、实现捷径以及在运用类比时寻找适当的抽象程度等方面存在差别,我们仍可预期其智能是相当参差不齐的。

为什么没有更多的物种具有如此复杂的精神状态呢?有一点智能可能是件危险的事。高出猿类水平的智能,必定会始终摇摆于危险的革新和因循守旧——这种守旧性忽视了《穿过镜子》中Red Queen向Alice所说的话:“要想留在原地,你就得尽全力来跑”——这一对孪生的窘境之间。远见是人类特有的一种跑的形式,它对于明智的管理是必不可少的,而哈佛大学的Stephen Jay Gould告诫说,为了长远的生存,我们需要这种管理,“借助被称为‘智能’的这一辉煌的进化事件的威力,我们已经成了地球上生命的连续性的管理者。我们并未要求起这种作用,但是我们也不能回避它。我们可能并不适合于扮演这一角色,但事情就是如此。”

【郭凯声/译 胡天其/校】

请 登录 发表评论