戏称为音响剌猬的蛋白质是长期探寻的支配肢体发育模式的因子之一。

等待是最困难的事情,但是现在终于是敲碎蛋壳的时候了。上一个星期,我们在有一个正在发育的小鸡的蛋壳上切了一个小孔。并且将一些遗传工程细胞插入两个极小的注定要发育成胚胎翅膀的胚芽之中。我们对细胞进行遗传工程处理来制造我们推测在建立翅发育的总模式中是主要决定因子之一的蛋白质。现在是了解真相的时间了,特别的细胞怎样影响肢体的形成呢?

当我们盯着显微镜仔细地检查胚时,我们看到我们最大的希望已经实现了。被移植的细胞导致了一整套新的手指在翅尖上形成。证实我们鉴定了肢体发育中的一个重要因子。

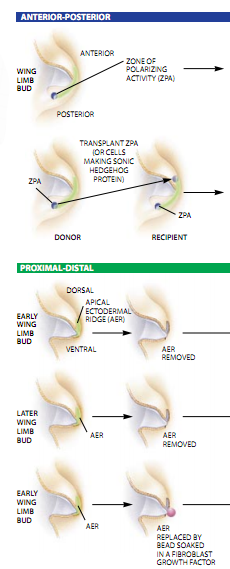

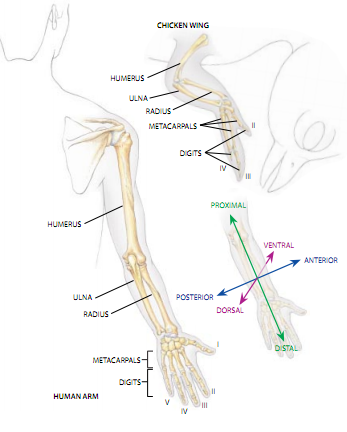

我们在1993年夏天进行的这项试验,部分回答了生物学家们在本世纪初提出的一个问题:正在发育中的肢体中的细胞怎样“分辨”左与右,顶与底,后与前?更特别的是,当你在你的侧面抱住手臂时,什么使手指朝向前(前面的)以形成一个姆指,与什么使手指朝后(后面的)以形成一个小手指?什么确保上臂的骨骼形成时靠近(近侧的)你的身体,而你的手指形成时远远分开(在末端的)?为什么仅仅在你手的底(前侧)面形成起皱的掌面。背面(背侧的)仍然是光滑的?

实验胚胎学家几十年来都在试图回答这些问题,但是直到现在,大部分研究都集中在鉴别适当的肢体发育所必需的细胞上。随着分子生物学技术的来临,科学家们现在能够分析指导肢体形成的特有的基因。奇怪的是,许多基因——和它们制造的蛋白质——与控制果蝇的肢发育的其它基因密切有关。即使脊椎动物与昆虫都被认为是从缺乏肢体的共同的祖先进化来的。

除了满足对生活奇迹的古老的好奇心之外,这样的研究也在帮助研究人员了解胚胎发育过程有时怎样出错和为什么出错导致出生缺陷。而且,它们表明建立发育肢体的后侧与前侧的同一种蛋白质影响一些其它的发育过程,从中央神经系统的形成到能够引起一种类型的皮肤癌的细胞的生长。

最古老的生物学问题之一关心是否所有的有机体都共有指导胚胎发育的类似的因子或过程,与是否各个特殊的有机体或一组有机体以它独有的方式发育。例如,可能似乎明显的是人的胳臂的发育与黑猩猩的胳臂的发育类似,但是人与黑猩猩的胳臂怎样与鸡翅相似呢?哺乳动物的胳臂的发育与蝇翅的形成有任何共同之处吗?

几年来,生物学家们假定,塑造未来的女芭蕾舞演员的正在发育的腿与讨厌的果蝇的正在发育的腿的因子是大不相同的。人们认为这两者之间的任何类似性只不过是趋同进化的结果,在这种进化中,类似的结构是通过完全不同的方式产生的,但是现在出现的两种革命性的想法可以改变那种思想方式。

第一,生物学家们现在知道,相同的或类似的基因设计了从蝇到鼠到人类等动物界广大成员的许多可比结构的发育。例如,由于一类称为同源(异型)框基因,即Hox基因的活动,几乎每种动物在其身体的一端都有一个头,在另一端有一个尾(见本刊l994年第6期William McGinnis与Michael Kuziora“躯体设计的分子建筑师”)。第二,指导发育的一个方面的形成——例如肢的形成的基因,也能够在像神经系统那样不同的一些东西中起作用。似乎是,自然用同一工具箱一次又一次地将非常不同的有机体放在一起。

鸡蛋对研究肢体怎样形成特别有用。自从亚里土多德时代以来,科学家们已经知道,为了观察鸡蛋怎样发育,任何人只需在受精的鸡蛋的壳上开一个孔,100多年来胚胎学家们用外科的方法通过这样的小孔改变鸡的胚胎,用粗石腊(今天或者用透明胶带)密封这些孔并且孵化鸡蛋,直到孵出为止。

通过这些研究,研究人员观察到,肢体最初从沿着正在发育的身体侧面的芽体形成。这些芽体由外层细胞的“外套”即外胚层组成,环绕一个称为中胚层的其它细胞的核心,虽然早期的肢芽不是完全有组织的结构,但是它们都载有形成一个肢所要求的信息;切下一个早期的肢芽并将其移植到胚胎上的另一处,就会导致一个正常的肢在异常位置的生长。

在发育的这些早期阶段,在一个侧芽中的这些细胞没有被“指定”成为一个拇指或一个小手指的一部分——它们正处于成为一个或另一个的过程中。因此,可激励与刺激它们以帮助试验者们了解肢发育的规律。

在每一个肢芽中都有指挥者与跟随者。几年来发育生物学家们已经确定了发育肢的各个轴线——前面的-后面的,近端的-远侧的,与背侧的-腹侧的——是被肢芽中不同位置的不同类型的细胞组织起来的这些细胞称为信号中心。

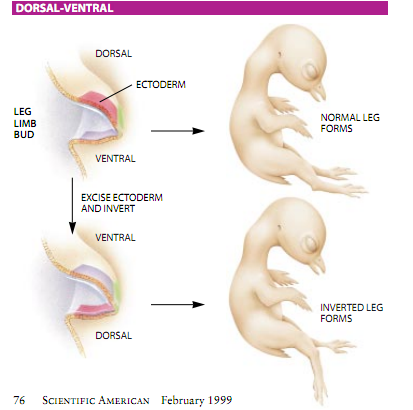

例如,外胚层将仅仅制造成人皮肤的一部分,但是它建立影响肌肉与腱的位置与形成的背侧的—腹侧的轴线。科学家们几年前就知道移动早期的肢芽中的外胚层(使它转180度,然后恢复原状)就会使在一个鸡翅背侧上正常发育的肌肉在腹侧上停止发育,反过来也一样。外胚层通过向最终将形成肌肉与腱的下面的细胞发出化学信号来达到这个目的。

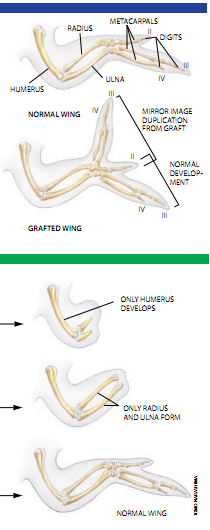

从20世纪40年代后期开始,奥尔巴尼纽约州立大学的小John W. Saunders及其同事观察了在各个发育的鸡的肢芽尖端上的一群特殊的外胚层细胞——他们将其叫做尖端的外胚层脊(AER)——负责建立肢的近端—远侧型式。当他们除去这些细胞的外胚层脊时,只有一个肢的残余部分发育;当他们将附加的一群细胞移植到另外的一个正常肢芽上时,它发育成一个双肢,而且定时的显微手术确定会形成好多肢与第二个肢会在笫一个肢下方多远开始生长,它表明AER对于肢的长出既是必要的又是充分的。而且,因为肢体首先生长近端结构,以后又生长远侧的结构,试验表明,AER调节沿着近端—远侧轴线的发育。

Saunders及其同事也鉴别出了向正在发芽生长的肢的前面—后面的轴线发号施令的笫二群细胞,这些细胞正位于沿着肢芽后缘的外胚层下。当研究人员将这些细胞从一个鸡的肢芽的后而移植到第二个肢芽的前面时,他们发现,这个肢形成了整套的另外的趾——只是方向向后,以致使相当于我们的小手指的鸡的趾面向前方,因为移植细胞不仅诱导前面的细胞形成另外的趾,而且也使它们倒转过来与重新两极分化。Saunders的研究小组将他们采取细胞的区域称为正在进行两极分化活动的区域(ZPA)。

在本世纪70年代中期,目前在杜德大学工作的Cheryll发现,ZPA以一种依赖于浓度的方式工作:移植的细胞越多,复制的趾就越多,这一证据表明ZPA通过分泌一种叫做成形素(它扩散到整个肢芽时就成为较微弱的)的化学信号起作用,(成形素这一思想大约是本世纪之初首次提出的,并在本世纪的60年代后期被现在伦敦大学学院工作的Lewis Wolpert大大发展了)。按照成形素假说,前趾是由离ZPA最远的细胞形成,在那里它们暴露于成形素最低浓度下,而后面的趾则由较靠近ZPA的细胞形成,在那里它们则暴露于较高的成形素浓度下,但是成形素的特性与它究竟怎样起作用仍然是一个谜。

将要出现的形状

分子生物学的来临向研究人员提供了鉴别在如像肢发育这样的胚胎过程中涉及到的基因的手段,一旦一个基因被克隆——即是一旦它的DNA被分离出来——它就成为一个强有力的研究工具。通过读出构成基因的DNA的化学“函件”中的指令,科学家们就能够预测它编码的蛋白质的结构。DNA片断也能够被用作为探针来确定在一个发育的胚胎中,基因在何处才是活性的,何时才被转移。也许最重要的是,一旦基因被克隆,科学家们就能够改变基因的表达,将其转到在那里一般不会起作用的地方,或者将其挡在它一般会起作用的地方。研究人员以这种方法可以开始探测基因在正常发育期间起的作用。

在本世纪80年代与90年代期间,果蝇研究人员发现,构成胚胎果蝇身体计划的各种片断的后面部分产生一种对果蝇发育来说是必不可少的蛋白质,这种蛋白质被命名为“刺猬”,因为具有基因(它为蛋白质编码)突变的果蝇不正常发育,而是看起来像缩拢的,好像受惊的刺猬一样。

为了确定一种类似的蛋白质是否可以在脊椎动物的发育中起作用,我们与哈佛大学的Andrew McMahon和现在谢菲尔德大学的Philip W Ingham领导的研究人员合作,用来自果蝇“剌猬”基因的探针来寻找鼠、鸡和鱼中的类似基因。在我们之间,我们找到了这种基因的三种变型而不是一种,我们以刺猬的3种类型来命名它们:“沙漠刺猬”,这是在北美洲很普遍的一个种;“印度剌猬”,在印度次大陆土生土长的一个种;“音响刺猬”,这是在世界范围的影像的拱形建筑物中都可找到的用于Sega计算机游戏的符号。

我们发现所有3种基因都存在于鼠,鸡与鱼中,但是它们每种在这些有机体的发育中都有不同的作用。例如,“沙漠剌猬”在精子产生中是重要的,因为具有基因突变的雄鼠是不生育的。“印度剌猬”被表达在正在生长的软骨中,它在软骨中对软骨的发育起作用。但是“音响剌猬”有一种真正明显的表达型式,说明它也在其它身体部分的发育中起作用。“音响刺猬”不仅在肢芽的ZPA中是活性的,而且也在其自已右方充当信号中心的正在发育的脊髓区域中起作用。此外,人们知道当它被移植到正在发芽的肢上时,能促进多余趾的生长。

因为其他科学家发现有果蝇刺猬蛋白质被分泌出来。我们推测“音响剌猬”可能是使脊椎动物肢的生长具有某种形式的信号。为了直接检验这一想法,我们将“音响刺猬”基因拼接培养于实验室的胚胎鸡细胞中,使这些细胞产生“音响刺猬”蛋白质,然后将这些细胞植入鸡肢芽的前侧,正如Saunders的实验一样,移植的细胞促进了向后取向的成双的趾的形成。

自从我们的1993年的研究以来,Tickle与McMahon发现,提纯的“音响刺猬”蛋白质具有与拼接基因的细胞相同的效应,证明这种蛋白质在脊椎动物肢的发育期间确实决定着前—后轴线的建立,而且“音响刺猬”就像我们会期望成形素那样起作用:高浓度产生整套额外的次序颠倒的趾,而低浓度导致较少成双的与向后的结构,科学家们正在研究这种浓度效应的分子特性。

90年代初期证明是发育生物学的关键性年代,大约就在我们及合作者们正在将“音响刺猬”鉴定为建立正在发育的肢的前后轴线的化学信号的同一时间,其他人则在分离建立邻近—远侧轴线的AER中的细胞所制造的因子。独立工作的旧金山加州大学的Tickle,Gail R Martin,麦迪逊威斯康星大学的John F Fallon及其同事发现AER制造几种称为成纤维细胞生长因子,这种生长因子告诉正在发芽的肢中的细胞怎样远离身体生长。

Tickle Manin与Fallon确定了,提纯的成纤维细胞生长因子能够替代从驱使肢长出的AER那里移植来的细胞。他们观察到,当他们将其浸泡在这些因子中的小珠固定到其AER已被除去的肢芽尖端时,正常的肢就生了,这样的肢芽通常只发育成几个缩短的肢。

我们现在知道,“音响刺猬”与成纤维细胞生长因子的产生在发育的肢中被协调,使其沿着前—后轴线生长,以便与沿着邻近—远侧轴线的生长并驾齐驱。我们的研究小组与纽约市Memorial Sloan-Kettering癌症中心所进行的研究证明了,从鸡肢芽中除去产生成纤维生长因子的AER就剥夺了肢芽的ZPA制造“音响刺猬”的能力。同样,切除ZPA防止了AER产生成纤维细胞生长因子。但是将成纤维细胞因子加回去则使其不能够制造“音响剌猬”,同样地,重新引入“音响刺猬”促进了成纤维细胞生长因子的产生。

霍普金斯大学医学院的Philip A Beachy与国立儿童保健与人类发育研究所的Heiner Westphal及其同事首先证明了“音响刺猬”是AER与ZPA在鼠中起适当作用所必需的。它们除掉了产生所谓的击倒的鼠的基因,并看到了鼠发育出大大缩短的肢体,这些肢体不能沿着前—后轴线与邻近—远侧轴线二者适当发育。所以“音响刺猬”是正常肢发育所必需的并足以满足其发育。

出生缺陷

击倒鼠表明了“音响刺猬”蛋白质所起的另一个惊人的作用:产生在大脑与脊髓中,例如确定早期的神经细胞是否成为运动原或感觉神经元的模型。除了发育成缩得极小的肢体外,缺乏“音响刺猬”的鼠只有一只眼睛与一个称为前脑无裂畸形的脑部缺乏,在这种缺陷中,前脑不能分成两叶。正常的运动原与感觉神经原发育和两眼与两侧脑的形成取决于在神经管——成人中央神经系统的前躯——与在神经管下面的细胞中的“音响刺猬”的活性。

前脑无裂畸形是前脑中最经常发生的先天的脑异常现象。它可以偶尔发生,但是也可以作为几种罕见的遗传病的一部分在家族中流传。前脑无裂畸形的严重程度在罹病个体中有很大不同:一些人有轻微的先天缺陷,而其他人则有显著的损伤,并伴以头部与面部的骨髂畸形。

费城儿童医院的Maximilian A Muenke,多伦多儿童医院的Stephen W Scherer及其同事报导了使“音响刺猬”失活的突变引起一些前脑无裂畸形的偶尔发生的与遗传的病例。没有“音响剌猬”来正确地指定正在发育的前脑中的背侧—前侧轴线,前脑与眼组织就不能成为两侧结构。

“剌猬”与癌

如像“音响剌猬”这样调节发育的基因对出生缺陷起作用也许并不令人吃惊,但是研究人员最近也发现了基因与癌之问真正令人吃惊的联系。由“音响刺猬”编码的蛋白质通过结合到与皮肤基底细胞癌有关的细胞表面上的相同蛋白质向细胞发出信号。

大部分化学因子通过结合到称为受器的细胞表面蛋白质与敏感细胞相互作用。这些因子结合到它们特有的受器上在细胞内触发了一系列信号,最后导致基因起作用与不起作用。

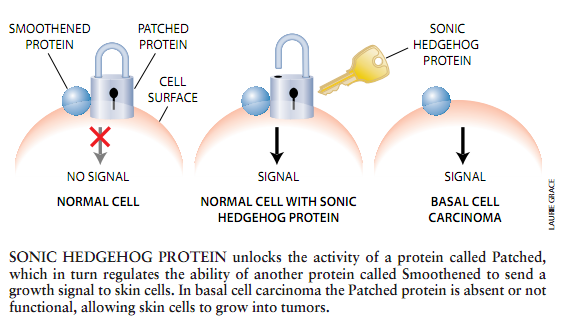

“音响刺猬”结合到它上面去的受体由两个亚单位组成:一个叫做Smoothened,它随时准备将信号发出到细胞中去;另一个叫做Patched,它阻止第一个亚单位发出它的信号。当“音响剌猬”结合到Patched时,它使Patched释放发信号的亚单位Smoothened。但是,在发生阻止其制造功能性的Patched蛋白质的突变的细胞中,发出信号的一半受体的活性是连续不断的,仿佛“音响刺猬”经常浸于细胞中。“音响剌猬”究竟怎样影响正常的皮肤发育——Smoothened发出异常的信号导致基底细胞癌——现正在紧张的研究中。

基底细胞癌是一种表皮和为毛发小囊衬里的皮肤细胞的恶性肿瘤,这种恶性肿瘤常常起因于过度暴露于阳光中的紫外线辐射引起的突变。在1996年,耶鲁大学的Allen E Bale与斯坦福大学的Matthew P Scott分别发现,当毛发一小囊细胞在Patched基因的两个复本(一个由母亲遗传,另一个则由父亲留传下来)中发生突变时,癌就出现了。突变能够发生在出生后该基因的两个复本中,或者个体出生时一个复本中可能有突变,这就使它们高度倾向于发生复合的基底细胞癌,如果以后第二个成为突变了的话。

基底细胞癌在很大程度上是能够治疗的,但时常复发。如果研究人员能够找到小分子来阻止Smoothened的活性,就可以用这些化合物来防止这些癌,因为这样的药物可以直接用于皮肤,而不是口服,它们也许没有系统化学疗法的副作用。

发信号的“音响刺猬”在癌中的作用不应该是意想不到的。分子生物学在几个表明了支配发育与癌的过程共有许多功能性的特性。例如,在胚胎中调节细胞生长与发育的同样的因子,也在成年人中调节细胞生长与发育。当突变产生于为胚胎中的这些因子编码的基因时,出生缺陷就发生了;当它们发生在成年人中时,就可能形成肿瘤。

也许意想不到的是,“音响刺猬”这样的一个因子在一个有机体的形成与机能中能够在多大程度起各种作用。“音响剌猬”似乎是古老的:蝇与脊椎动物二者都感受到了它的多重用途与许多其它的胚胎基因。一旦建立了一条分子信号通道,自然界就能找到一些方法在许多其它的调定中利用它。生命的交响乐队的重复的主旋律之一可能就是“音响刺猬”的声音。

【胡天其/译 冉隆华/校】

请 登录 发表评论