脑脊髄膜炎常为一致死性疾病,在许多发展中国家仍然常见。对本病新的认识使人们很快就能预测和控制其流行。

到1988年4月中旬,在乍得首都恩贾梅纳发生的脑脊髓膜炎的流行达到了最严重的程度。2月中旬先有少数零星病例发生,4周内几乎每天有150例病人收入该市的中心医院。当病床满员后,病人只得在院子内到处搭设的大军用帐篷里接受治疗。尽管卫生部和外国志愿机构尽了最大努力,本病还是迅速蔓延。药品的短缺加重了原本因无尽疲劳而感到精疲力竭的医务工作者的负担。虽然当时正进行大规模的疫苗接种(这一措施最终将制止本病的流行),但这个国家的本来就脆弱的医疗卫生系统仍每天都有可能进一步瘫痪。

到这一灾难结束时,按照官方统计有4500人患了脑脊髓膜炎。然而成百甚至上千的人还尚未统计在内。像许多非洲国家一样,在乍得,较大城市以外的人们通常是享受不到医疗的。从住地到最近的卫生所需要步行一天以上才能到达的那些脑脊髓膜炎患者通常是无法接受抗生素治疗的。许多人死亡或留下了永久性脑损害。

在乍得因本病流行造成的混乱和悲惨景况表明了通常称为脑脊髓膜炎球菌脑膜炎的流行的特征。本病的特点是发生极为迅速,因此引起了医学专家的极大关注。健康人先是有发热和不适感,类似于流行性感冒。数小时内其症状转为剧烈头痛、颈强直、畏光。如未获得治疗,病人可陷入昏迷,最终成为致死性休克型。目前虽然本病在美国罕见,爆发流行仍影响着绝大多数发展中国家。数周内整个国家可受侵袭。

为什么会发生这样的流行呢?是什么原因使得像脑膜炎这样的疾病会数年潜伏于人群中,而后突然爆发呢?这种可能致死的疾病有许多谜仍未解开,然而它特有的流行病学提供了关于脑脊髓膜炎流行原因以及如何预防本病的某些线素。此种疾病包括可能与环境改变,独特的免疫类型以及其它感染疾病的并发有关的发生周期。深入的医学研究以及新的生物学技术的运用已开始揭开这一致死性疾病的某些奥秘。

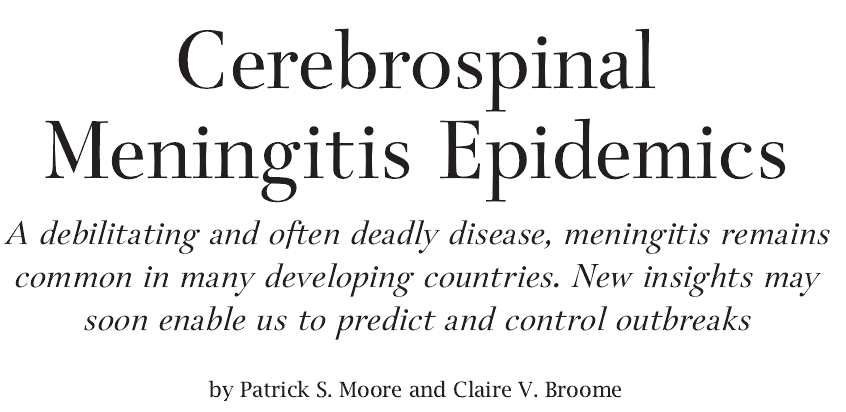

引起脑膜炎球菌脑膜炎的细菌称为脑膜炎奈瑟菌或脑膜炎双球菌,是引起淋病的细菌的近亲。与淋病不同的是,脑膜炎球菌常移生于喉粘膜以内,很容易通过呼吸道分泌物传播。这种细菌很常见,故可以认为这是正常人口腔菌丛的一部分——在任何时候,都有1~10%的健康人携带有脑膜炎双球菌。很可能,我们中的大多数人在一生中的某些时候曾经是带菌者。

正常时喉上皮对细菌入侵起作屏障作用,但偶尔移生与入侵间的平衡被扰乱。这种失衡引起致死性疾病。当细菌侵入血流、穿透脑脊膜——包括脑和脊髓的膜——从而进入浸泡着中枢神经系统的脑脊液时,脑膜炎便开始了。这种液体对其后导致脑脊炎的细菌的迅速生长起着培养基作用。

典型症状(包括发热、颈强直、头痛和昏迷)系炎症所致。30%的病人,当脑膜炎球菌经循环系统扩散开来时,可导致严重的感染性休克。这种休克以低血压(尤其是在四肢)为其特征。这一反应可能是由于细菌释放的内毒素所致。内毒素可刺激产生蛋白质产物(如肿瘤坏死因子-α),这些因子又增加了血管的通透性。这种变化常可使致命的血压下降加剧。发生脑膜炎球菌感染性休克而未死亡的病人可出现皮肤和肢端受损。脑膜炎球菌脑膜炎如未获得治疗通常致死,及时应用抗生素治疗死亡率可减少到10%。脑脊髓膜炎存活者可遗留诸如耳聋、瘫痪、智力迟缓这些神经系统问題。

自二次世界大战以来,美国和大多数其它工业化国家尚未发生脑脊髓膜炎流行。虽然许多人携带有这种细菌,美国每年每10万人中,地方性脑膜炎球菌脑膜炎发生不足3例。可是,致病力特别强的流行仍出现在发展中国家。1989年埃塞俄比亚流行此病时有4万多病例得到证实。突发成百甚至上千病例给这些发展中国家的原本就很脆弱的医疗体系造成过重负担。

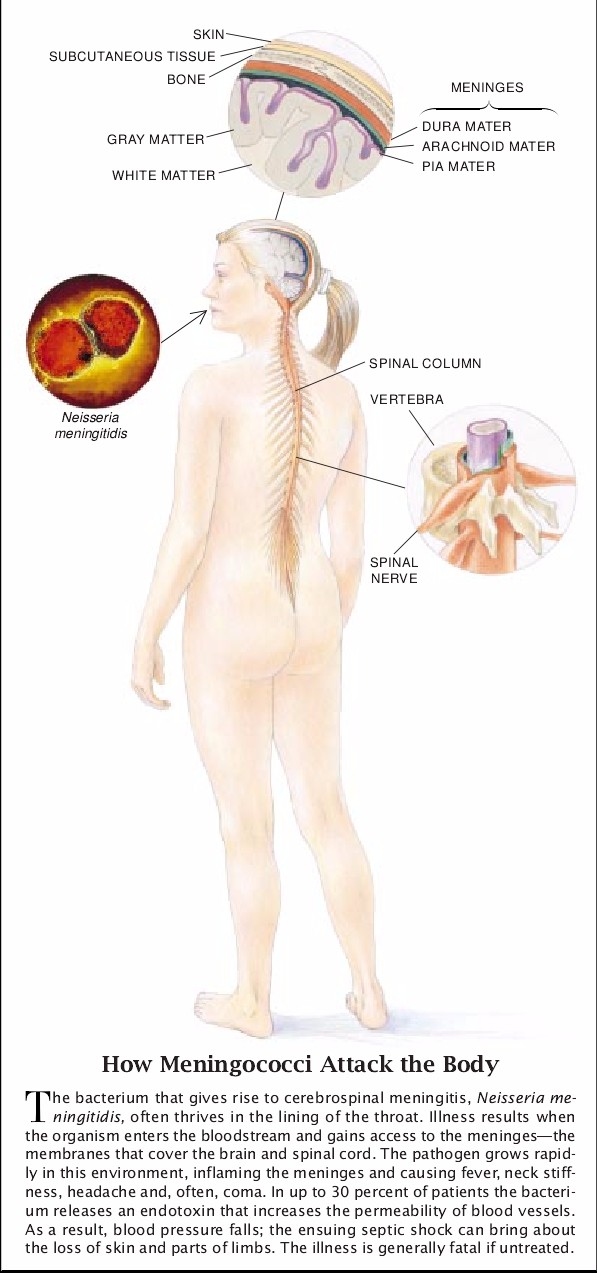

因为爆发常无法预测,且不常见,对这一流行过程本身进行研究相当困难。非洲国家中,位于撒哈拉沙漠南部的辽阔地城形成“脑膜炎地带”。这一区域包括从西非的冈比亚跨越非洲大陆延伸至埃赛俄比亚的若干杂草丛生的热带大草原。数十年来,流行病学家就已知道这一区域流行特别多见,每隔5~12年发生一次,每次流行波通常要持续若干年。

在一年的尺度上,脑膜炎发生率显示出第二种年度性的周期:旱季时病例最多。随着雨季到来病例则消失。即使在流行髙峰期,雨季时发生率也降至基线水平,随着下一次旱季的到来,发病数又再次升高。因此,情况看来是,当细菌循环于易感人群中时,在旱季的某些事件将决定是否会发生流行。

多年来,脑膜炎球菌脑膜炎这些神秘的特征就引起了流行病学家的关注。与地方病不同的是流行的高危因素影响着整个人群,而不仅是散在的个体。因为流行的危险随时间而变,引起流行的因素也必定变化。例如,美国出生的人中若补体系统(一组由抗体激活破坏细菌的血蛋白)有罕见的遗传因子缺乏,则对脑膜炎球菌脑膜炎特别易感。因为这种疾病在美国罕见,所以发生的病例中有一大部分可能是由于这种遗传因子缺乏所致,然而,具有这种基因的人的数目基本保持不变,所以它不可能成为流行的主要原因。的确,在尼日利亚和冈比亚所进行的研究已证实补体缺乏的病人在流行期间不常遇到。

另外的宿主因素(如抗脑膜炎球菌的抗体水平)与补体缺乏不同,它们在人群中可能随时间而变。人群中抗细菌的总免疫水平称群体免疫性(群体免疫是从早期家畜研究得来的术语)。人群中群体免疫力降低可能是非洲脑膜炎这种周期型发生的原因之一。

六十年代后期,Irving Goldschneider和Emil C. Gotschlich以及他们的同事在Walter Reed陆军研究所进行的细致研究显示出宿主防御脑膜炎球菌的重要性。七十年代疫苗问世以前,部队新兵易患脑脊髓膜炎。当新兵进入基本训练时,Walter Reed研究组从成千的士兵中抽取血液,然后在训练期间随访他们。当士兵发病时,就对他们储存的血清进行杀死脑膜炎球菌能力的试验,并与值康新兵的血清的抗脑膜炎球菌的活性进行比较。

研究者们发现,发病前其血清中抗脑膜炎球菌活性低的士兵患此病的可能性较大。因为绝大多数成人有抗脑膜炎球菌的保护性抗体活性,这一发现似乎是异乎寻常的。很明显,一个人要获得抗体必须接触细菌。然而对士兵的研究表明,没有抗体的人中,那些接触脑膜炎球菌的人其发病机会髙。绝大多数人当其首次接触脑膜炎球菌后是获得保护性抗体而不是发病,这一现象的原因尚不明确。

对这个奇异现象的回答可能在于构成人体正常口腔菌丛一部分的非致病菌。与脑膜炎奈瑟菌密切有关的Lactamica奈瑟菌就是这种细菌。康涅狄格大学的Ronald Gold和Martha L. Lepow与Walter Reed研究人员一道证明,患Lactamica奈瑟菌喉部感染的幼儿常产生抗体,这种抗体也有保护性抗脑膜炎球菌的作用。由一类非致病菌引起的感染似乎有对抗另外一种毒力更强的菌株入侵的保护性作用。这种型式可解释士兵所发生的情况。任何一个士兵如缺乏从儿童期的奈瑟菌感染获得的交叉保护性抗体就会特别易感,因为来自全国各地的脑膜炎球菌菌株在军营同伴中迅速扩散。

为了确定是脑膜炎双球菌的哪种成分实际上产生了保护性免疫反应,目前正在进行深入的研究。一种脑膜炎球菌抗原——即刺激免疫反应的一种分子——是包绕细菌的荚膜多糖。脑膜炎球菌菌株具有不同的荚膜多糖抗原,至少人们已发现有13种称为血清型的多糖型。血清型A脑膜炎奈瑟菌与侵袭非洲和拉丁美洲的周期性大流行有关。

另外的血清型少有可能引起流行,虽然它们是引起美国绝大多数脑脊髄膜炎病的主要原因。从一特殊多糖制备的疫苗对于抵抗相应的血淸型是非常有效的,但它们不能提供交叉性保护作用。不幸的是,美国最为常见的血清型B多糖不会产生持久的免疫反应。

在旧金山加利福尼亚大学由J. Mcleod Griffiss和Robert E. Mandrell等所进行的工作与Wendell D. Zollinger和他在Waller Reed研究所的研究小组进行的工作揭示,除多糖外的抗原也起重要免疫作用。因为抗多糖的保护不是交叉保护,从Lactamica奈瑟菌感染来的广泛免疫可能是由其它抗原引起的。亊实上,Lactamica奈瑟菌可能完全不具有荚膜多糖。可能是其它的细菌成分——例如外膜蛋白和膜连接低聚糖脂(为Lactamica奈瑟菌和脑膜炎奈瑟菌所共有)——产生免疫作用。

这种免疫机制可以解释非洲脑膜炎的间隔5〜12年流行,流行时脑膜炎球菌感染高发率可导致普遍的自然免疫,这种自然免疫其后可保护人群若干年。随着易感儿童出生以及抗体自然消失而导致的免疫力下降,人群会再次发生流行病。

然而,免疫丧失不能完全解释脑脊髓膜炎地带该病神秘的发病型式。疾病的季节性表明环境因素也是关键性的。关于这些因素,已知的很大一部分亊实来自于英国医学研究会实验室的以Brian M. Greenwood为首的研究小组在冈比亚和尼日利亚所进行的研究,该研究组一直积极设法揭开该病流行病学以及设计新的疫苗和控制疾病的方案。Greenwood和他的同事发现脑膜炎球菌全年均发生传播,虽然仅在旱季本病发生率升高。

而且,雨季后(雨季期间没有病例发生),在某些村庄能检测出高抗体水平,从而揭示脑膜炎球菌普遍及人群,但是提高了免疫力而不引起发病。因此,非洲脑膜炎的季节性特点不是旱季时传染加剧的结果。相反,高温与低湿度似乎使人群在受到感染后更易发生此病。旱季时喉粘膜层干燥可能增加深层组织脑膜炎球菌移生。

除了气候以外,病毒性上呼吸道感染也可能影响咽的粘膜,使其更易受细菌入侵。例如病毒感染后可发生细菌性肺炎。在疾病控制和预防中心(CDC)的脑脊髓膜炎和特殊致病菌研究部,我们的研究组在八十年代中期开始的一系列流行发生期间对这一可能性发生了兴趣。

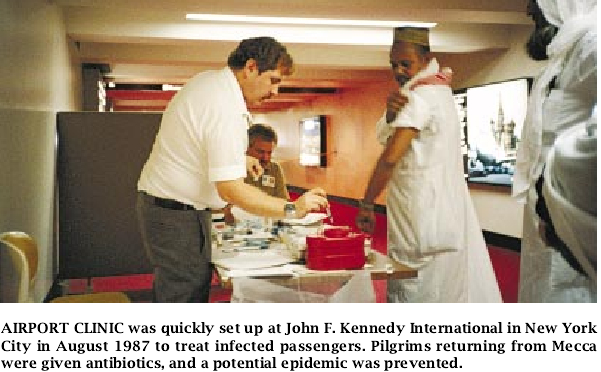

1987年8月,我们通过与纽约市公共卫生当局联系,得知有2人从沙特阿拉伯分别乘飞机返回时感染了脑脊髓膜炎。过去几周,CDC已经得到报告,到麦加的穆斯林朝圣者中,突然爆发脑膜炎球菌膜炎,但当时尚不淸楚一次流行已经发生了(1987年麦加爆发本病期间至少有10000例病例)。另一流行病学家Lee H. Harrison和微生物学家Gloria W. Ajello与我们中的一人(Moore)前往肯尼迪国际机场对乘飞机抵达的朝圣者进行检疫。

我们在机场候机大厅建立了一个流水作业线式的诊疗所以发放预防性抗生素。受检的有550名旅客。从麦加返回的人中,11%携带有血清型A脑膜炎球菌——在美国是非常罕见的菌株。携带者较未携带病菌者更可能患感冒症状,如发热和喉痛。但是因为我们仅能检查脑膜炎球菌携带者而非脑膜炎病人,证据是间接的。所需的下一步骤是直接检査脑膜炎球菌脑膜炎病人的上呼吸道感染。

在乍得流行本病时,我们曾有机会调查这个问题。1988年4月的一天早晨,我们接到了哈佛国际发展机构的Theo Lippeveld打来的电话。Lippeveld报告说,在脑膜炎地带中心有500000人口的一个城市恩贾梅纳发生了严重的血清型A脑膜炎球菌流行病。在P. Matchock Yankalbe领导下,卫生部与法国政府派遣的一组医生和马赛的Merieux机构通力合作来控制流行。

乍得政府批准进行调査,所以—个CDC小组来到了恩贾梅纳,与这里的中心医院医生合作研究。

为了寻找呼吸道感染,我们仔细地将脑脊髓膜炎病人与同样年龄、性别、居住区的健康人进行对照。我们收集了鼻部洗液,然后送到CDC的John Hierholzer那里,由他进行处理和培养成百人鼻洗液的艰巨工作。结果是惊人的。整个说来,脑脊髓膜炎病人比其对照组有上呼吸道感染病原体的可能性大23倍。他们不仅更可能有这种病毒,而且大部分人还被称为Mycoplasma Hominis(人支原体属)的小的细胞的细菌感染。

这些发现揭示了脑脊髓膜炎流行季节特性的另一个原因。或许免疫力低下和呼吸道感染一起构成了人群的危险因素。为了阐明呼吸道感染与脑膜炎球菌相互作用的机制,尚需进一步研究。然而,埃默里大学的David S. Stephens和犹他大学的Zell A. McGee在实验室中已证明在类似条件下脑膜炎球菌被咽上皮细胞吞噬。可想而知,呼吸道感染可刺激这一摄取过程。呼吸道感染可直接损害粘膜或抑制这里的免疫细胞。

在工业化国家,呼吸道感染同样伴有脑膜炎球菌疾病,这与在感冒病毒常见的冬季中此疾病最为普遍的事实相符合。英国格洛斯特公共卫生医学局的Keith A. V. Cartwright,Dennis M. Jones和James M. Stuart及他们的同事近来注意到流感感染与脑膜炎球菌疾病有类似的关系。法国卫生总局的Bruno Hubert和他的同事发现了相似的关系。这一研究可导致预测这些国家流行发生的新方法。具有讽刺意义的是,为什么上呼吸道感染具有季节性仍难以捉摸。

当我们在乍得进行研究时,卫生部控制住了流行。在哈佛小组中心医院的医务人员和外来志愿者的合作下,流行病最终被控制。许多政府(包括美国和法国政府)在疾病流行期间提供了援助。整个恩贾梅纳人群中几乎有1%的人感染了脑膜炎(某些人群,如学生和士兵,感染率可高达10%)。如无适当控制措施,发病率会更高。这是一个很好的例子,说明当流行爆发时,需要国际援助。

假如抗体、气候、呼吸道感染对形成流行是重要的,那么病菌本身起的作用是什么呢?分子流行病学这一新领域可帮助我们回答这个问题。借助分子生物学的技术——如像DNA序列分析和酶电泳——流行病学家现在能阐明由单一菌株即克隆引起的疾病爆发。这些技术早已能追踪许多细菌或病毒致病体,且对证实佛罗里达的一牙科医生把人体免疫缺陷病毒传播给他的各个病人这一病例是特别有用的。

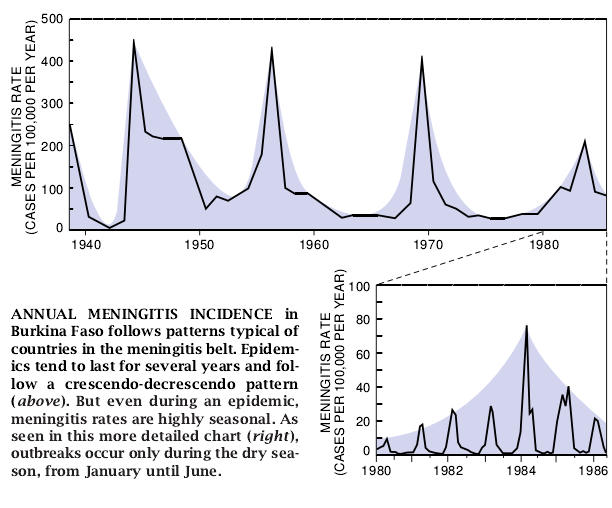

就像生物学家能够运用逐渐积累起来的突变追踪两个物种之间的进化分类那样,流行病学家能分析寻找突变,以在相同微生物的两个菌株经过人群传播时把它们区别开来。为追踪血清型A脑膜炎球菌,检查不同菌株间遗传关系的称为多聚酶电泳的间接方法已被广泛应用。

这一看来简单但却很有用的方法依赖于找出改变细菌酶的氨基酸序列的突变。一般来说,这些突变不影响酶的化学活性,否则该菌株将迅速消亡。但轻微突变仍可能引起不同带电性质的氨基酸进入酶中,这种酶然后通常能用电泳加以检测。把从二个不同菌株形成的细胞质置于凝胶中,并通电流,假如有不同氨基酸序列,则酶以不同速度通过凝胶移动。

假如两种血清型A脑膜炎球菌菌株不久前互相分异,突变将已经在任何既定的酶中积聚起来的可能性是很小的。从两种菌株来的酶的电泳对比可能是相似的。两种菌株分异越大,菌株之间电泳性质不同的酶也越多。从许多菌株来的酶能运用称为聚点分析的统计方法比较,这一过程能证实菌株间的相对遗传分异。每一组相同菌株代表了一个单一克隆,其中所有的个体分离物是密切相关的,且可能是从单一的、较近的原始细胞衍化而来的。研究者能检测菌株并构成不同克隆的家系。

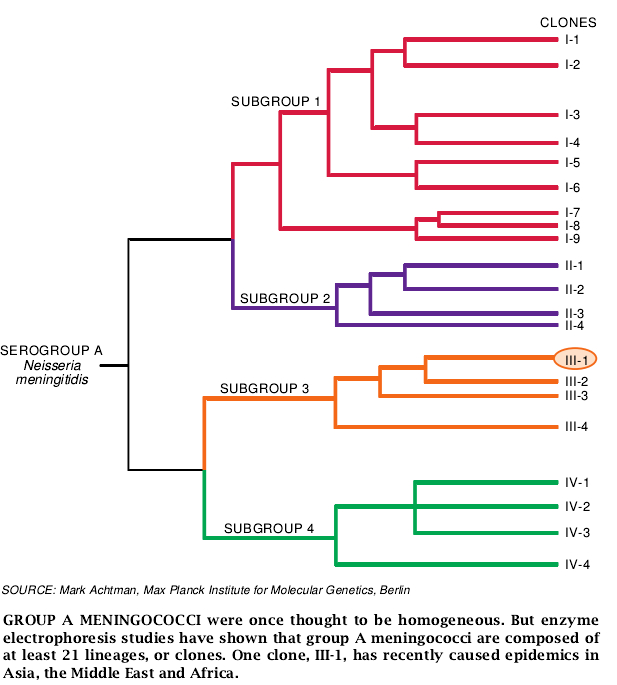

柏林马克斯▪普朗克分于遗传学研究所的Mark Achtman,Tom Olyhoek和Brian A. Crowe在一个雄心勃勃的计划中,运用这种技术研究423个血清型A脑膜炎双球菌菌株。他们的分析使他们得以勾画出了这一血清型的人群遗传学,菌株能分成4个亚型,这些亚型又可分成总共21个不同的克隆体。虽然这种家系还远未充全搞情楚(许多在发展中国家引起流行的菌株未保存下来,第5种亚型近来已被发现),但它为比较不同菌株流行的可能性提供了一个框架。

脑膜炎双球菌株在既定人群中传播时逐渐地发生分异的假设是合理的。研究已显示在流行的情况下存在各种菌株。假如所有菌株毒力相同,流行的发生就仅与宿主和环境因素的改变有关,那么流行会倾向于是多克隆的,因为每一株都同样可能引起疾病。然而情況并非如此。柏林研究组以及冈比亚的Musa Hassan King和Greenwood已发现流行通常是单一克隆引起的。这样充满毒力可能也起重要作用。

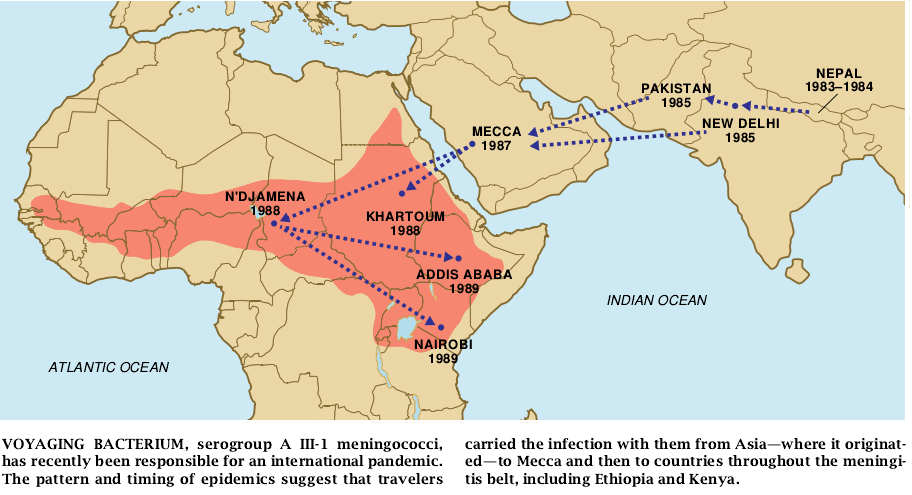

在脑脊髓膜炎和特殊致病菌研究部的实验直的Michael Reeves的帮助下,在南亚、非洲和中东流行期间储存于CDC的菌株被用于研究克隆毒力的证据,发现了一令人感兴趣的关系。过去一直认为每次流行为一孤立的事件,一旦比较菌株,这种联系就显而易见了。Achtman的研究组较早就已确定,早在八十年代,一个Ⅲ-1克隆在中国和尼泊尔引起本病的流行。储存在CDC的菌株的电泳型证实在中国、尼泊尔、沙特阿拉伯和乍得所发生的一系列流行均为相同的克隆所致。

Ⅲ-1克逢最初是六十年代在中国出现的。1984年尼泊尔和西藏之间的公路开通后不久,第二次大流行就袭击了尼泊尔的加德满都谷地。1985年,菌株传播至印度北部和巴基斯坦,引起再次流行。看来它直到1981年夏天在南亚仍保持平静。1987年夏,Ⅲ-1随穆斯林朝圣者传播到麦加,调查麦加流行的沙特阿拉伯和CDC流行病学家证实,此次流行开始于这些也有最高感染率的朝圣者之中。当朝圣结束后,Ⅲ-1携带者返家。正是这批人返回美国导致了我们在肯尼迪机场进行的那次调查。

不幸的是,许多从脑膜炎地带国家来的穆斯林朝圣者也是Ⅲ-1携带者。毫不奇怪,在1988年的流行期,爆发流行同时在乍得和苏丹发生。其后Ⅲ-1流行扩散至整个东非,影响埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚和乌干达。官方的公共卫生部门关注Ⅲ-1同样会在其它脑膜炎地带国家流行的可能性。去年在多哥发生了脑膜炎流行,但仍然需了解这种流行是否由Ⅲ-1株引起。

虽然Ⅲ-1引起了数十万起脑膜炎病例,但似乎不是唯一致病力强的菌株。既然进行脑膜炎球菌菌株克隆分析是可能的,已弄清其它克隆引起了非洲和亚洲类似的流行。然而,这些发现揭示,在适当条件下一潜在流行克隆的引入能引起发病。对这一过程有两种解释,流行性克隆在人群中传播时随机地扩散,或者是逃避群体免疫而生存下来。通过与流感流行作类比,有人假设,这种流行可能是由于被称为抗原转换的现象所引起的。虽然所有的血清型A脑膜炎球菌具有相同的多糖,但各克隆其它暴露于表面的抗原是不同的。一旦对共有抗原的免疫衰退,具有相当不同的表面抗原的新克隆可能逃避免疫监视并发生流行。监视疾病模式的流行病学家就将随着新克隆取代较老的克隆而看到一“抗原转移”。

假如脑膜炎球菌发生抗原转移,则在非洲所见的疾病周期将是免疫丧失所需时间和新克隆进入人群所花的平均时间相结合的结果。它也可能与环境有关,因为单靠新克隆的引入不足以导致一次流行。假如雨季时细菌侵入人群,那它可能提高免疫力而不引起疾病。虽然流行所需的精确条件仍不清楚,显而易见。假如旱季时菌株侵入免疫力低下的人群,就有发生流行的很大危险性。

因此,与宿主、环境机体有关的各因素的结合,似乎是造成本病的独特的流行病学的原因。这些特征刚刚开始为人们所认识。流行可能不是一致的,或许其它的机制也可能解释脑脊髓膜炎流行的某一些或全部特征。例如,为什么Ⅲ-1菌株不在美国引起流行?自四十年代以来这个国家一直未发生过流行,因此看起来抗Ⅲ-1的免疫力会是低的。任何感冒患者都知道,在美国上呼吸道感染是屡见不鲜的,而且没有人知道为什么在工业化国家幼年感染奈瑟菌对保护人群是如此的成功,而在非洲国家就似乎没有同样的作用呢?没有明确界定的社会经济因素似乎使得工业化国家具有抵抗力。虽然抗原转移的假说是有吸引力的,但为了确定它的可靠性,还需要在非洲进行长期研究。

人们希望新的进展能减少脑膜炎球菌流行的威胁。现有的脑膜炎球菌疫苗基于包括细菌的荚膜多糖,对在常规接种程序中被接种的儿童无效。这些疫苗所产生的保护作用对儿童是短暂的,而且,在非流行期接种后,再次流行时无保护作用。

用化学方法把荚膜多糖连接到蛋白载体上并制造一共轭疫苗的新技术可以克服这一问题。—种蛋白多糖共轭疫苗(对抗另一种引起脑膜炎的细菌Hemophilus influenzas)对儿童已取得明显成功。受世界卫生组织委托,关于生产和试验类似的抗A型脑膜炎球菌的蛋白多糖共轭疫苗的研究工作已在进行。这些疫苗另一令人振奋的特征是能够减少健康人对病原菌的携带。这一特征能够阻止病原菌的传播,保护个体免受疾病。

这些认识和其它研究结果可提供易发生流行的髙危人群的疫苗接种和保护所需的工具。然而生产新的疫苗面临政治、经济以及科学上的问题。对某些发展中国家,每年每人医疗保健预算不足5美元,因此迫切需要疫苗生产和购置的创造性方法。人们希望生产商、国际援助机构与发展中国家一道来克服这些问题。

目前早期发现即将来临的流行是至关重要的。虽然目前的疫苗不产生长期免疫性,但可用于流行时的紧急处理。正在制定一些方法,以按照一定人群的病例数来指导接种。新的克隆也可起到早期预报系统的作用。荷兰国立公共卫生研究所的Jan T. Poolman已采用单克隆抗体来检测血淸A脑膜炎球菌克隆。他的研究提供了一简单而迅速的追踪克隆的方法。

Ⅲ-1的传播显示全球村是如何相互联系的。我们能够清除美国到麦加的朝圣者中仅仅一小部分人携带的Ⅲ-1菌株。所幸的是,社会经济因素可能防止了这些菌株引起美国和欧洲的爆发流行,对其它疾病(如艾滋病),我们一直还没有那样的运气。对旅游者进行检查和检疫从未起过作用,很显然,将来也不会起作用。只有通过建立监视系统和加强公共卫生体系(尤其是在医疗资源缺乏的国家),我们才能保护发达国家的人民。

【刘长安/译 李文/校】

请 登录 发表评论