分子生物学正在并不那平静地由一门学科演变成一种实业。它能否经受得住这样的转型呢?

从1973年起,当斯坦福大学的Stanley N. Cohen和加利福尼亚大学旧金山分校的Herbert W. Boyer发明了使基因工程成为实用技术从而开创了生物技术工业后,生物学已经不是原来的生物学了。Cohen和Boyer发明了一种简便的方法,借此可以把不同有机体的功能性基因移植到细菌体内从而使其大量增殖。他们的成就开辟了研究人员们梦寐以求的广阔前景。

以前只是在实验室里从动物或植物组织中提取的蛋白质,现在却可以利用细菌这种小工厂随意地制造了。与此同时,研究人员还学会了怎样大量制造可用来精细地探测细胞过程的纯抗体和生物化学物质。看来,生命这本书一下子就被打开了。Boyer也因此而开始驾驶着他的“保时捷”跑车奔驰在海湾区(旧金山高级住宅区)一带了。

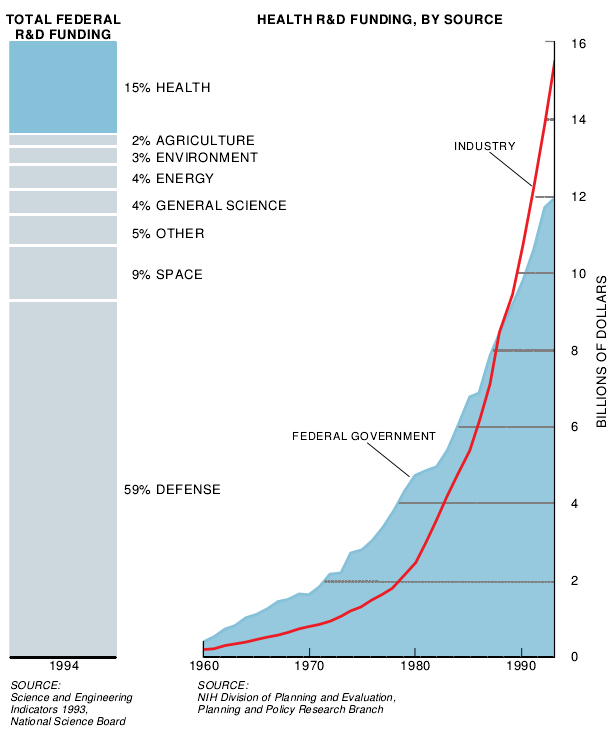

随之而兴起的生物技术高潮不仅大量转换了实验室里使用的技术,而且从根本上改变了生物学研究的经济环境和文化。去年,各公司执行了国家级健康研究任务的一半,而从50年代起一直是生物医学研究的主要资助者的国家健康研究所则只资助了这项研究的32%。向国家健康研究所申请研究经费的年青研究人员已减到1985年的一半。1994年,作为股票市场上最不稳定部分之一的生物技术公司拥有综合资产410亿美元,——据Ernst Young的估计——比1992年少了70亿美元。但是对一种历时不到20年的实业来说,这一资产额仍然是相当可观的。

上述变化是好事吗?生物科学的私营化迫使该学科的研究人员和行政管理人员面对这样一个问题。在生物学的未来发展中传统的研究机构(大学和联邦实验室)应该起什么作用?具有讽刺意味的是,正是在这些研究机构里做出了许许多多的突破性发现,而生物技术实业就是在此基础上发展起来的。有些老资格的科学家甚至迫切想知道传统形式的研究能否经受得住企业家的冲击。人们经常称之为基因工程之父的斯坦福的Paul Berg就是其中的一位。他担心急于开发利润高的药物可能会妨碍为形成新设想所需的不受拘束的研究工作。另一些人则担心出于保护独有信息的想法会减少大学里如此被人珍惜的公开的学术讲演。政府-大学-实业研究协商组织(研究这三者间相互关系的一个组织)的主席Richard F. Celeste说:“自由交流是人人关心的问题”。

不管想出什么办法来解决这些问題,肯定不是倒拨时钟(即倒退的做法)。当前正在不断涌现的一些技术的效能是如此之大,成功后的物质报酬又如此之髙,因此有一半的新发现都被看成是一种商业上的机遇。自从Cohen和Boyer把改组基因由复杂的技能变成适合在髙中课堂里进行的实验后的20年里,许多生物学家都使自己变成了企业家。致力于利用这种新技术的公司像培养皿里的细胞那样的日益增多:目前在美国大约有1300家生物技术公司,而且大多数主要的农资公司和医药公司都已经在这个新兴的领域里大显身手。几十年来对生物医学的资助都是以联邦政府为主,而在5年前,实业界的资助却起过了政府。1993年,尽管明显地紧缩了用于新投资项目的资金,但是生物技术工业仍然向研究工作提供了57亿美元的资助,比上一年增加14%。

私营部分的资助正在填补由于社会给与生物学以及其他基础性研究的资助既不可靠且又随意而形成的空白。国家健康研究所在第二次世界大战后的几十年里大大地扩充了。1945-1965年,经费增加了150倍,即按通货膨胀率,以1988年的美元计算,也已从2600万美元增加到了40亿美元。这相当于每年的实际增长率是令人眼花缭乱的28%。这一时期中,在贝塞斯达(马里兰州)占地312英亩的国家健康研究所无可争辩地成了世界上第一流的医学研究中心。

重要的是国家健康研究所拨给所外的研究经费,这项经费约占其预算的四分之三。全国各大学里几代年青的研究人员都依靠该所为研究健康的及有病的细胞和机体所提供经费。由国家健康研究所资助的本所的和依靠大学进行的研究一般都被理解为其本质是基础性的,不受商业影响。

但是,国家健康研究所在70年代的和80年代发展缓慢。尽管预算以美元计算一直在增长,但是螺旋式上升的研究费用减弱了它的影响。国家健康研究所利用专门的生物医学研究和发展指数来测定其费用的增长率。这一指数的上升速度比日用品价格要快得多。在过去的10年里,把研究费用的通货膨胀率考虑在内后国家健康研究所的预算一直在以比较适中的年增长率3.9%增长。

但是,从70年代初以来,寻求资助的研究人员的数量一直在急剧地增加。1972年,国家健康研究所审查了8596项经费申请,1992年的申请项目是20142。现在,甚至老资格的研究人员也没有信心去争取国家健康研究所的资助了。1993年,由36岁以下的科学家们提出的经费申请中,只有22%得到了资助,而1985年是33%。

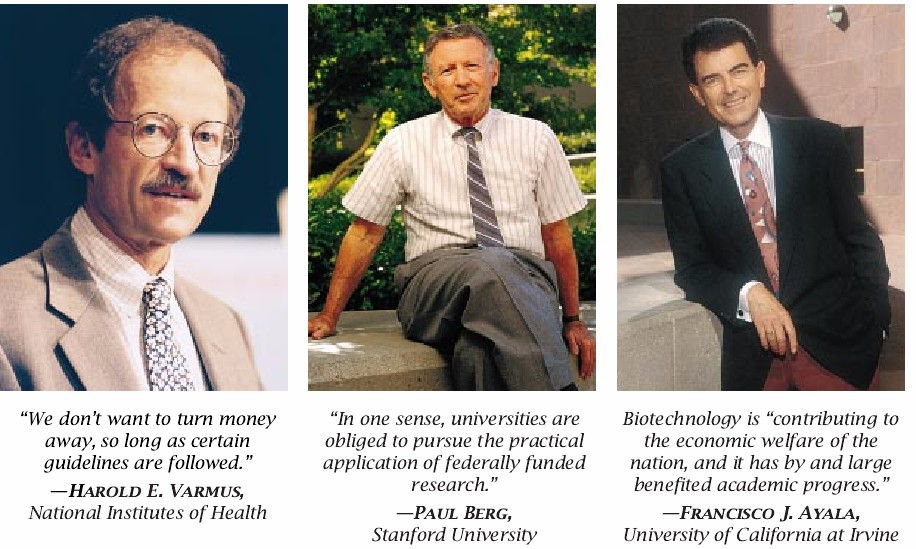

更使人担忧的是1985-1993年间申请经费的年青(36岁以下)研究人员的数量令人吃吃惊地减少了54%。这一趋势令人困感。病毒学家、诺贝尔奖获得者、国家健康研究所所长Harold E. Varmus说:“对此,我们至今还不明白。”这些年青人都到哪里去了呢?有些人可能被雇去参加大型的研究项目了。另一些人可能已流向实业部门或大学为实业部门资助的科学研究项目工作。事实上,大学已经不一定在联邦资助下进行基础研究,而开始求助于私营部门了。

Celeste说:“大学正在期待着追加联邦资助。人们一直在关注我们是怎样议定研究合同的”。尽管高科技公司通常都在其内部进行大量的研究,但是大学里和在医学院里进行的健康研究项目中约有7%是由实业界资助的。

1980年,国会通过了鼓励大专院校的研究机构和联邦实验室利用技术转让创收的法令后,经济环境开始有了明显的变化。卡特总统在那一年批准的《Bayh-Dole Act》法令是一个重要的里程碑,这项法令赋予大学的权利是它们在联邦资助的研究中做出的发明可以拿去申请专利和特许商业公司利用这些发明。1986年的“联邦技术转让法令”又进了一步,这项法令允许公司可以通过“合作研究和发展协议”与国家健康研究所以及其他研究机构的政府科学家形成合伙关系。

发展经济和提高学术水平一样,立即成了大学任务的一部分。自40年以来一直在为冷战服务的政府实验室,现在也期望插手到另一场战斗——国家的实业竞争中去。

大学兴致勃勃地接受私营企业的合约。从1969年起,所有授予大学的专利中有四分之一是在1991-1992年得到资助的,而健康和生物医学尤其具有代表性。有些大学一直在取得企业大量的经济资助。Cohen-Boyer专利(人们公认这是一个突出的例子)自从1980年公布以来已经获得专利权税大约1亿美元。这项利益由斯坦福大学和加尼福尼亚大学分享。大多数大学的专利远没有这项专利值钱。麻省理工大学(普遍认为她是技术特许的介导者)的收入中不到2%来自专利权税。但这方面的收入有希望继续不断地得到。

实业界对研究的资助可能意味着企业要为研究机构支付数以百万计的美元。一些批评者,如“国家大学公共利益联谊会”执行主席Leonard Minsky嘲笑大学这种处理其与实业界关系的做法。他愤慨地说:“大学像地狱里一样腐败,大多数大学在任何时候都有二、三桩腐败的交易”。

许多人会认为这是夸大其词,但是对受资助研究的合理性所表示的担心则溢于言表。两年前,当时任国家健康研究所所长的Bernadine Healy批评加利福尼亚州L. Jolla的Scripps研究所和瑞典Sandoz制药公司之间达成的一项研究协议时,引起了轰动。这项协议条款规定Sandoz公司以为期10年,每年资助3000万美元换取Scripps大部分研究发明的“优先权”,即在生产许可上有优先的选择权。Healy认为提出的这一协议可能压制Scripps研究人员的学术自由。

实际上,许多研究管理人员确实发现所达成的这项Scripps-Sandoz交易的确有些麻烦。国家健康研究所进行的调查断定,允准Sandoz公司拥有的这项特权非比寻常。重新协商这项合同的结果是:Sandoz公司每年将向Scripps研究所提供2000万美元,以换得对该研究所47%研究项目的优先权。Scripps研究所每年可从国家健康研究所大约获得7千万美元。

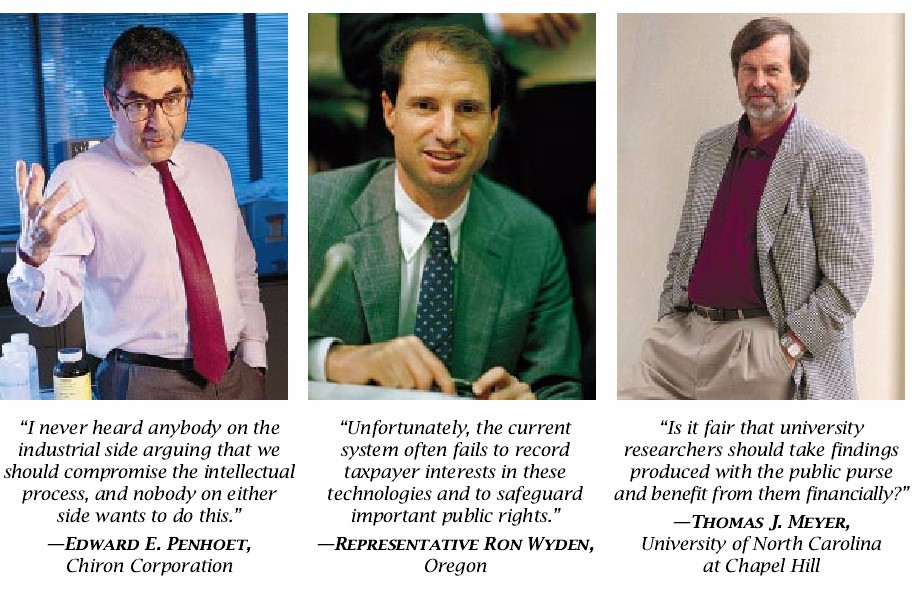

位于加利福尼亚州Emeryville的Chiron公司的总裁兼主管Edward E. Penhoet最近担任了国家健康研究所一个小组的主席之一,这个小组专门研究在Scripps-Sandoz事件启发下签订的资助研究协议。该小组毫无敌意地发表他们的建议,供已经获得国家健康研究所赞助而同时又想再接受公司资助的研究单位(或人员)“参考”。这个小组的报告阐明:“受资助者必须保证资助研究协议保护研究人员选择课题的自由……确定他们希望参加资助研究活动的类型并在学术会议上和通过出版物或其他途径交流其研究成果。”

Penboet指出,Scripps-Sandoz协议之非同一般是在于这项协议使Sandoz得以甚至在Scripps的研究发明尚未做出之前即已几乎完全拥有了这些发明的所有权。他指出,Bavh-Dole Act法令是旨在鼓励已有发明的特许化。

密切关系,但不能影响研究

Scripps-Sandoz协议也许是一个例外,但是和实业界有密切联系的大学比比皆是。华盛顿大学就是人们很熟悉的一个例子:它在过去的10年里从Monsanto公司得到了近1亿美元用于生物学研究。由Monsanto公司和该大学的代表组成的一个委员会从系内成员提出的建议中选择课题。Monsanto公司对由它资助的研究项目中产生的可申请专利的发明有优先权。事实上,这家公司决定从开发合作中只采纳两种设想,从而使投资是否值得成了问题。Monsanto公司最初愿意为“蓝天”研究提供经费,但现在正集中在特定的领域。它还决定把它的资助减少到每年5000万美元。

这样的联系是很敏感的。签订了由Glaxo公司资助的许多研究合同的北卡罗来纳大学在今年初遇到了麻烦,因为据在罗利出版的《News and Observer》报导,这所大学的校长持有Glaxo的股份,而Glaxo公司的游说者则被选为大学董事会的董事长。许多大学都劝阻其高级行政人员不要在资助他们研究的公司里拥有股份。

波士顿大学因为向医学院的一位成员创办的Seragen生物技术公司投资6800万美元而受到了批评。波士顿大学在Seragen拥有54%的股份,相当于大学所得资助的19%。Seragen公司由于资助大学的研究而获得了信任票。

波士顿大学的校长John R. Silber说,在Seragen公司进行投资是慎重的而且是从正常的业务经费中抽调出来的。Silber解释道:“我们每年要在得不到回报的医学研究上花费700万美元。我根本看不到任何理由可以说明为什么我们要扔掉这些钱”。另外有些人没有被说服。加尼福尼亚大学洛杉矶分校校长的特别助理Albert A. Barber说:“当大学在新兴的公司里有了显著的地位后,学校的利益冲突变会严重恶化”。危险之一是实业界的资助很难保证是稳定的经费来源。明尼阿波利斯Dorsey&Whitney法律事务所负责知识产权的律师Nelson G. Dong指出:“绝大多数由学抆创立的新兴公司——和另一些新兴公司一样——都没有成功”。

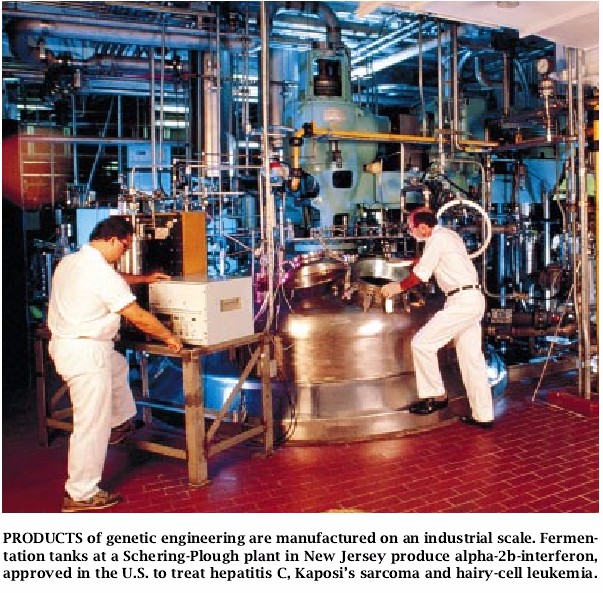

但是,如果算一下总账,那么就可以看出大学和实业界联合给社会带来的好处是巨大的,人胰岛素、干扰素以及乙型肝炎疫苗等在一定程度上都是基于大学的研究而产生的。总的说来,生物技术公司已经向市场提供了大约30种新的医药产品——使人类以及开发了这些药品的科学家,有时乃至投资者都得益匪浅。农业生物技术进展较慢,但是它的第一批产品(Monsanto公司的牛生长激素和Calgene公司的基因工程番茄)已经上市。

与此同时,大学内日益增多的公司已经引起了文化冲突。Dong指出,得到实业界资助的学者们和他们的同行相比可能有更多的钱可用来添置设备和雇用人员。他们会引起别人的妒忌、猜疑和误解,Dong嘲弄似地说:“大学里得到实业界资助的那些人有时感觉到他们必须穿上克服拉(Kevlar,是一种合成纤维,除其他用途外,还常被用来织成防弹背心)织的、纽扣扣得紧紧的衬杉”。

人们对大学院系和私营企业之间的关系在数量上几乎不了解。但是在80年代进行的调査指出,在生物学企业化的早期就已经大量发展这种关系了。1985年哈佛大学进行的一项调査发现,在被调査的40所大学里的800个生物技术院系中有47%都在为实业界进行咨询服务。8%持有利用其研究成果的私人贸易公司的股票。30%获得实业界资助的院系都说他们对研究课题的选择取决于其成果是否有商业效应。只有7%没有得到实业界资助的院系也作这样的考虑。完全出于学术上的探奇心理而进行研究的院系也不过就是这么多。

美国教育部的Linda J. Zimbler在1987年进行的一项调查发现,全日制健康科学院系中有教学任务的成员每人每年因从事咨询工作或有资助的研究可从实业界得到88000多美元。Zimbler指出,这是一个小小的例子。

从80年代以来,随着生物技术公司的不断增多,有商业关系的院系数肯定也增多。这种关系不仅数量多,而且形式也多。有些公司通过几乎不附带其他条件的赠礼来资助以大学为基地的研究。另一些公司则付给院系工资。比较普遍的做法是公司通过规定研究内容的合同来资助研究者。公司从大学取得专利技术的许可使用权并和院系的发明者保持咨询关系的做法也不少见。

公司,特别是小型的、缺乏现款的公司都用股票来酬报大专院校的。此外,有些大学的院系也许会从亊由几家不同的公司支付费用的研究。例如,北卡罗来纳大学Chapel Hill分校主管研究生学习和研究的副校长Thomas Meyer说:“正在北卡罗来纳大学进行的研究得到了40-50家不同的公司(包括10家大公司在内)的资助。

兼顾两个方面

这样的安排必然会引起关于一位学者怎样(或者能否)兼顾两个方面的问题。由于在基因工程的基础研究中取得成就而得以分享1980年度诺贝尔化学奖的Berg担心,新近在大学推行的技术转让会迫使大专院校去进行只可能实际应用的研究。Berg指出,《Bayh-Dole Act》法令意味着“从某种意义上来说,大学有责任为联邦资助的研究寻找实际用途。”

他认为,必须解决的重要问题是“应该怎样放开手脚地去做到这一点”?Berg说,“如果为大学审批特许证的官员经常到研究实验室去询问关于什么样的研究成果是新的并准备通过申请特许以出售其发明等问题的话,我担心这样做会使大学里的基础研究偏离正道”。“年青人将被迫去做可给大学创收的工作。”

由Berg指导的、设立在斯坦福的研究中心确实接受了实业界的一些资助。但是Berg力图使人相信,研究人员选择课题时可以不考虑他的研究是否由商业资助者Smithkline Beecham公司感兴趣的范围之内。

另一位诺贝尔奖获得者、麻省理工学院生物系的系主任Phillip A. Sharp指出,愈来愈强调实际应用“从某些方面来说是正常的”。但如果大学要开始根据院系教员创收量的多少来聘用教员,那么他就不能表示赞同了。他说,“我不希望发生这种情况——这将是很不幸的,而且这将会改变大学的文化环境。”Sharp坚持认为,只要政府坚持大力支持国家健康研究所的做法,生物医学将继续提供产品以改善人们的健康。

接下来是保密问题,大学通常是学者们箱要相互信任而且自由地、无拘无束地交流学术思想的地方。而商业利益则相反地必然要求对尚未取得专利的某项发明严守秘密。Celeste承认“这就需要认真地保持基础研究的公开性”。“这将使大学和工业界面临一些难题。”

并非所有的人都像Berg和Celeste一样地担心。加利福尼亚大学欧文分校的生物学家、总统科技顾问委员会成员之一Francisco J. Ayala说,他过去常常担心实业界的影响,但是他的想法已经改变。他说:“我认为生物技术发展的现状非常好”。生物技术“正在为国家的经济利益做出贡献,而且总的说来已经给学术上的进展带来了好处,利远大于可能产生的弊。”

国家科学院院长Bruce M. Alberts承认,如果实业界给大专院校资助意味着有些学生因此而不能讨论他们所作的研究,他会感到担忧的。他指出,“交流是教育的一部分”。但是Alberts相信学术界的交流正在遭到破坏。他认为:“总的来说,交流工作一直在进行。”Sharp还肯定,科学正在新的经济条件下兴旺发达。他坚决认为:“真正的科学还在前进,而且人们也正在讨论这个问题。第一流的人物不会让它受干扰的”。

实验生物学学会嫌合会的前主席、芝加哥大学的病理学家Frank W. Fitch对此有同感。他推测,确实存在保密问题。这可能是因为有些科学家闭口不谈他们最好的设想,以便能够抢先争取到资助并且因最先发表这些设想而得以出名。他断言:“科学界一直混有这样的败类”。

实业界的巨头们不敢鼓励这类行为。他们认为,压制学术环境中必不可少的公开交流是不符合他们利益的。Penhoet说:“我们不阻止科学家们公开发表他们的设想,即使这样的后果是不利于Chiron公司的。这是不可想象的。这是人们设立的一个假想的对手,我从未听说过有人会这样。”

他指出,发表的自由却是以能否使有价值的设想取得专利为依据的。Chiron公司和其他公司一起确实要求大学里被受他们资助的研究人员在发表其研究报告之前先让公司审阅其初稿,以便从中检出可申请专利的设想。Penhoet说,通常至多推迟1-2个月。根据Alberts的看法,这不会使人太担心,“公布信息不同于和同事交谈”。

对于某些大专院校的企业家来说比较麻烦的问题是所承担义务方面的冲突。许多大学都有这样的规定,即各院系每星期至多只能花一天时间去从事不属于大学的业务。Leroy E. Hood说:“要在每个人都得到公平待遇的前提下简单地安排时间是件使人头痛的事”。Hood现在是华盛顿大学第一流的分子生物学家。他在接受实业界大量资助的同时也协助解决几家公司的经费问题。

研究生的管理对于有实业界资助的院系来说又是一个棘手的问题。Alberts仍然是加利福尼亚大学旧金山分校生物化学和生物物理实验室的主任。这个实验室从一开始就一直站在生物技术革命的前沿。Alberts说这所学校(与其它一些大学一样)曾经设立过一个系委员会以确定和实业界有关系的教授是否使用了学生和大学的研究经费。

最后一个使人担心的问题是得到经济资助的研究人员自己并未意识到的倾向性可能影响临床研究乃至接受治疗的病人。这种担心产生于1987年,当时国会调查了由Genentech公司制造的一种化解心脏病患者凝血块的药物的临床试验,这神药叫做“组织血纤维蛋白溶酶原活化剂”。来自纽约州的众议员,已故的Ted Weiss指出,进行这项试验的研究人员中有半数以上持有Genentech公司的股票。这使国家健康研究所陷入了窘迫的境地。Weiss指出,科研项目管理人的经济利益促使他们不实事求是地以实验数据为依据而是夸大这种药物的疗效。

80年代中期,在哈佛的马萨诸塞眼耳科医院发生了一起更为露骨的滥用职权的事。情况是这样的:那里的研究人员Scheffer C. G. Tseng,当知道他试验的由Spectra Pharmaceutical Services公司制造的一种实验性软膏在治疗眼睛干涸方面并无疗效后就抛售了他在该公司的那部分股票,从而赚了一大笔钱。由哈佛进行的调査发现了几桩违反协议的事。

如果在一开始就……

正是Weiss对大专院校和实业界之间关系的关心,促使国家健康研究所在1989年提出了旨在保证其研究经费不致起经济利益冲突的一些条例。但是这些建议掀起了轩然大波。国家健康研究所收到751封抱怨的信,并被迫收回了其建议。这些被废弃的条例原本要求接受资助者向政府公开其本人乃至家庭,甚至其商业伙伴的一切经济收益。

国家健康研究所在今年六月公布了修订后的建议。新的办法将要求研究人员向他们所在的研究机构公开说明,在他们那项由国家健康研究所资助的研究的“直接和明显”影响下的“有效经济利益”指的是什么。有实效的经济利益可能是股票或者价值超过5000美元的任何形式的报酬或价值超过公司所有权5%的投资。

这些条例使研究机构在如何处理这一层次的一切冲突有了广泛的自主权。管理人员可以监督研究项目以保证(例如)不致因经济利益而使项目偏离本题或要求某个研究人员放弃会招致麻烦的股票。除国家健康研究所的条例外还同时公布了相类似的适用于接受国家科学基金会资助的研究人员的条例。食品和药物管理局可望不久也将制定出类似的条例。

和1989年那次“流产”的计划相比,国家健康研究所这次新创议比较受欢迎。Fitch宣称:“这是一个重要的条例,总的说来,我们是赞同的”。这个条例是1993年制定的、用来管理“公众健康管理局”(国家健康研究所是它的下属研究机构)的法令所要求的。国会仍然非常关心研究工作中的各种矛盾。俄勒冈州众议陕议员Ron Wyden的助手,提倡保持研究工作中正派作风的Steven C. Jenning说:“我们正在努力保护公众的利益。”Wyden最近参加了一次听证会,他在会上指责国家健康研究所未能保证通过联邦资助的研究开发出的产品以“合理的”价格出售给公众。

并非所有的人都欢迎国家健康研究所的这种解决经济冲突的办法。潜在的困难之一是关于大学究竟应该怎样正确判定某种股票可能直接受到研究人员课题的影响。得克萨斯州达拉斯Gardere&Wynne法律事务所的合伙人,生物技术工业组织法律委员会的主席之一Martin L. McGregor说,他希望这些条倒应该很明确,这样大学就能够确信他们的证明书事后不会受到抨击。McGregor抱怨说:“实际经济冲突的界限过宽。一旦有什么事出了问题,潜在的投资者就会转向别处。如果你定的条例使研究成果更难商品化,那么社会对这个领域的资助就白费了”。

但是,生物医学研究事业的资助者和国家健康研究所共同决定公开化是照顾利益冲突的最好办法。1984年,《New England Journal of Medicine》杂志要求凡在该刊发表文章的研究人员都必须公开其在可受其研究成果影响的公司中的任何经济利益。《Science》和《Nature》一类的科学杂志也随之仿效这种做法。《Scientific American》也要求投稿者注明有关的私营部门的利益。许多大学早已在实施类似国家健康研究所主张的那些条例。

相当不清楚的是这样做能不能满足对生物制品企业提出的所有相互矛盾的要求呢?学术一旦开始进入商界,其矛盾从某种意义上来说是不可避免的,因为在这种情况下,大学要同时努力做两件不同的事,既要保护学术成果,又要宣传这些成果。国家健康研究所的条例认识到大学由于需要在对抗的利益间取得“平衡”而所起新作用中固有的两面性。为“政府-大学-实业界研究协商会议”研究技术转让和利益冲突问题的Barber说:“你为控制利益冲突所作的一切,最终都会抑制技术转让”。

Barber相信经济上的困窘更应该受到关心。他指出:“问题在于这种利益冲突几乎是一个贬义词。人们把它等同于科学研究中的正当的作法和不正之风的冲突,不过,麻烦的事例是极少极少的”。尽管如此,他认为国家健康研究所责成研究机构去监督其雇员的利益是做了一件正确的事。

北卡罗内纳大学的Meyer感到大伤脑筋的事是如何使他的研究部门在促进经济发展的同时又要保证传统的学术价值。他说:“我们必须面对愈益多样化的方案和方法以便在公众眼里维持大学的正派形象并且尽我们所能保持最髙的道德标准”。但是与此同时,“这些使研究商业化的任务是实实在在的”。正如Meyer所认为的,主要的左右为难之处在于“大学的研究人员必须利用在社会资助下取得的研究成果并以此获得经济利益的做法是正当的吗?把某些成果尽快地推上市场的最好方法是以利润为动力”。

华盛顿大学的一位大学企业家Hood把这个难题倒转过来了。他说:“我们科学家的主要责任不仅要发现什么,而且一有可能,就要把这些发现用于社会”。“你可以把知识转化成某种仪器或技术或专利,也可以把知识转化成一种建立公司的行为。我们对社会负有责任,因为社会为科学付出了代价。这是科学家们要认真对待的责任。”

当然,人人都想看到新药或其他新东西从实验室走向市场。使某些观察者感到忧虑的一个可能会出现的问题是急于商业化会使不能立即取得经济效益的基础研究难以进行。Hood不故步自封。他指责科学家们“没有把足够的时间用于基础科学而应该感到内疚”。使他烦恼的是政府和实业界一样,对于他们应该为哪—类科学研究承担费用的眼光愈来愈窄了。因此他怀疑,实业界对生物学研究承担的费用是否还会像近几年那样继续增长。

Hood警告说:“实业界的资助愈来愈变得注重短期效应了,而且非常,非常注重实效”。与此相反,科学中的大跃进通常出现在优秀的科学家得以遵循其想象力进行研究的时候。Varmus指出,大学里由实业界资助的许多研究项目实质上都是基础性的。但是他承认,“你必须去关心这件事。”

【颂平/译 刘义思/校】

请 登录 发表评论