天文学家在过去十年间已经发现了1000多个“低表面亮度”的星系,这在很大程度上改变了我们关于星系怎样演化及宇宙中质量如何分布的观点。

在整个人类历史中,人们常常通过凝视夜空来找寻可以帮助他们了解宇宙——其大小、结构及演化——的线索。随着观测工具的日益先进,我们对宇宙的概念也日益清晰。例如,在第一次世界大战末,加利福尼亚州威尔逊山天文台组装的一台巨大的望远镜使天文学家Edwin Habble(哈勃)确信宇宙比我们自己的星系要大得多。哈勃发现宇宙拥有无数个像我们银河系这样大的星系。每个星系都有数百亿或数千亿颗恒星。

从那以后,天文学家逐渐推算出有数亿个(即使不是十亿个或更多的话)可见的星系。他们还发现星系通常是以集团的形式即星系团的形式存在,每个星系团有数百个星系。同样,星系团还可聚集成所谓的超星系团。有些超星系团的外形如丝状,在空间中延伸达数亿光年,使其成为已知最大的结构。

几十年来天文学家已经知道星系以三种基本形式存在:椭圆形、旋涡形和不规则形。椭圆星系是椭球状的星系,其中心处光强最高。旋涡星系(包括我们银河系)在其中心处都有一个明显的凸起,这种凸起部分很象是一个微型椭圆星系。在凸起周围是一个由浅蓝色的年轻恒星组成的螺旋形盘。而不规则星系的质量较小,并且从其名称看不属于任何别的类型。

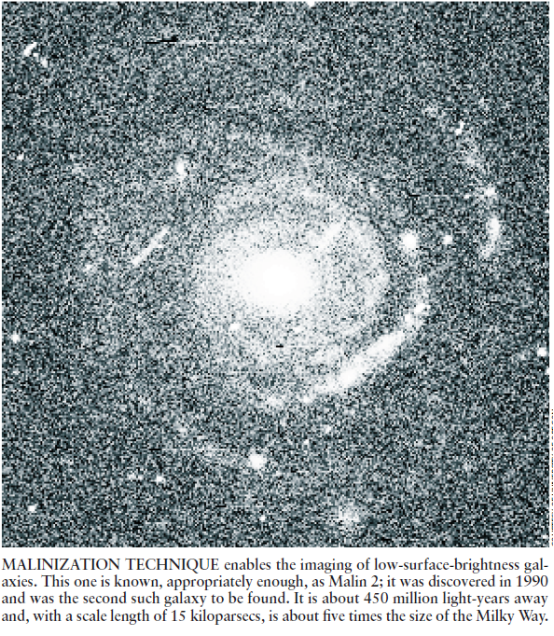

自从哈勃在大约74年前首次提出星系的分类以来星系的分类系统几乎没有发生过什么变化,仅有一些次要的改进。然而,技术的进步已经使天文学家发现位于银河系之外的、非常难于观测到的天体的能力大为提高。在过去十年间我的同事和我已经采用一种英-澳天文台的天文学家David CT. Malin发明的增强照片对比度的巧妙方法以及基于改进了的电荷耦合器件(CCD)的电子成像系统。

运用这些技术我们发现,宇宙除了拥有其它类型的星系外,还拥有一些由于其非常弥散因而直到二十世纪八十年代中晚期仍基本上未引起注意的星系。这些星系的一般形状与通常的旋祸星系相同,甚至其拥有的恒星数目也大致相同。但是,比较而言这些弥散星系要大得多,因而每单位体积内的恒星也要少得多。例如,一个通常的旋涡星系的旋臂是恒星形成的温床,并且其中通常散布着发射出更多淡蓝色光的年轻恒星。在弥散星系中,旋臂含有多得多的气体和少得多的螺旋结构。显然这些表面亮度低的星系正如人们所知道的那样从气体转化为恒星需要花长得多的时间,结果是星系演化的速度要慢三倍到四倍;宇宙的确是不那么老,还不足以使这些星系充分演化。

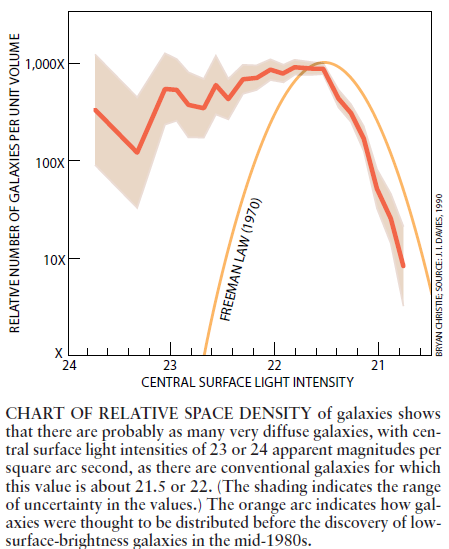

我们在过去十年的研究证明这些星系的数目出乎意外地与其它所有星系的总和可能一样多。换句话说,占宇宙的总星系数一半的星系都被人们忽略了。

尽管这些星系的数目可能是令人惊奇的,但仍然远不足以弄清当今宇宙学的一个中心难题:也就是宇宙的“短缺质量”问题。几十年来,天文学家已经意识到宇宙的已知物质还不能解释大尺度的物理特征。最终天文学家推测宇宙中至少有90%的质量一定是所谓的暗物质,由于它们不发光因而无法观测到。

尽管表面亮度低的星系在数目上和质量上还不足以满足宇宙学家长期寻找的暗物质的需耍,但是它们可以解决另一个长期存在的涉及星系重子质量的宇宙学难题。重子一般是指质子或中子等亚原子粒子。重子是恒星——因而也是星系——光度的根源。但是在宇宙中通过光谱测定的氦量表明重子的数量比现存于已知星系族中的数量要多得多。这些短缺的重子可能存在于星系际空间,也可能存在于一种未知的、难于观测到的星系族中——例如表面亮度低的星系中。对这些星系的更进一步的了解不仅可以解决这个难题而且还可能使我们大大地改变现有的关于星系形成和演化的观点。

一位被证明是正确的天文学家

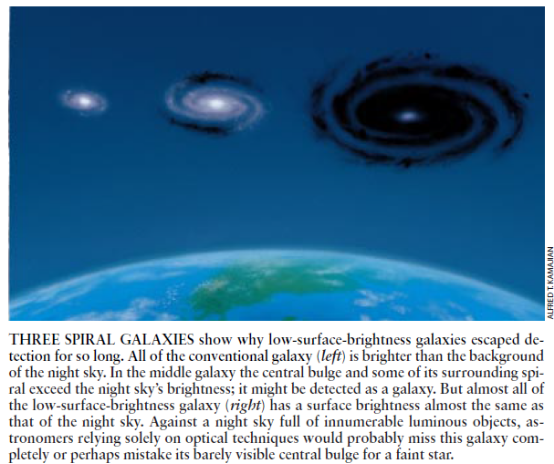

表面亮度低的星系只是到最近才开始动摇河外天文学界的,尽管这种最初的震动在20年前就已被人们感觉到了。现在在加迪夫威尔士大学工作的天文学家Michael Disney早在1976年就意识到通过光学望远镜观测到的星系目录表有可能存在着严重的偏差。 Disney指出,天文学家只是将那些最显眼的星系编进了目录表,这些星系因为相对于夜空背景具有高衬度而较易观测到。Disney坚持认为,毫无疑问这些星系只是普通星系族的代表,然而天文学家那时无法观测到非常弥散的星系以证实Disney的推测。因此,在大约十年左右的时间内天文学界都没有考虑将Disney的理论用于实际,而最多只是将其看成是一族无关紧要的河外天体。

庆幸的是Disney的理论最终得到了证明。1988年我的同事和我偶然地发现了一个非常巨大的表面亮度低的盘星系,这也是迄今为止观测到的质量最大的(和光度最大的)盘星系。作为河外星系,它相对来说较近—只有八亿光年远。如果这个星系与仙女座旋涡星系一样近(二百三十万光年远〕,那它就会在地球上空形成一个整整20°的弧——为满月视宽度的20倍。

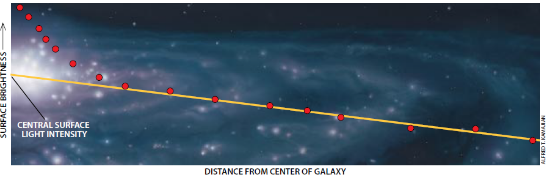

为什么一个质量这样大而且这样近的天体躲避了我们这么多年?答案在于星系特征的某种背景以及天文学家测定这些特征的方法,如前所述,旋涡星系有两个主要部分:一个中心凸起和一个有旋臂的周围圆盘。盘通常以一种特定的型式发射光,在这种型式下光强随着距星系中心径向距离的增大呈指数下降。

这一特征为天文学家提供了一种测定星系大小的方便方法。一个旋涡星系的标长(scale length,这是天文学家喜爱采用的大小指标〕是指从星系中心到盘中表面亮度减弱至e(自然对数的底)的倒数处这一距离的量度。(e这个数通常用来表征呈指数下降的自然系统。)标长的单位通常用千秒差距来表示,秒差距是表天文距离的一个单位,大约等于3.26光年,即3.0857×1010米。我们银河系(它是一个中等大小的星系)的标民为3千秒差距。

天文学家用于表征星系的另一个关键参数是中心表面光强,它是星系中心的淡蓝色光的量度,是星系中心恒星密集度的一个指标参见图三。在本文表达中的“表面”一词表示在天空二维平面上看到的三维星系这一情况;因此,星系的亮度是投射在这种二维“表面”上的。

中心表面光强的单位是以每平方弧秒的视星等来表示的,星等标度将天体的亮度用数字大小来分成等级。在这一标度中,天体发光越少,其数字星等值就越高。

这一标度值也是对数的5星等的差位相当于亮度差达100倍。一个典型旋涡星系的中心表面光强(在光谱的蓝色部分)可能大约为每平方弧秒21.5星等。在本文中,我们把表面亮度低的星系定义为中心表面光强至少为每平方弧秒23星等的星系。(记住,星等数越高,天体的光度就越低。)将每平方弧秒23星等的这个值加以透视,它大约等于在无月黑暗夜晚在一个良好的天文观测点处看到的背景夜空的亮度,此亮度是在4000到5000埃之间的淡蓝色光谱处测定的。

简单总结一下,标长和中心表面光强一起就可以使我们得知一个星系的总质量和光度。天文学家的标准星系表通常是根据从标长和中心表面光强推导出的直径或光度来将星系排列成表的。然而,随着低表面亮度星系的发现得到证实,星系类型的完整范围尚在确定之中。因此,标长和中心表面光强的总范围迄今还不知道。这些参数的范围是山星系形成过程所决定的,而此过程仍是一个谜。这一事实强调了发现这些星系的重要性——它们已经大大扩展了这些参数的已有范围。当总范围被最终查明时,就将有充分的理山对星系形成的物理理论加以限制,因为这些理论必须与观测到的标长和表面光强范围相一致。

最初的曙光

1983年,天文学家汇集了第一批值得注意的证据,表明存在着这样的星系,这些星系的中心表面光强大大低于通常以为是最暗星系的中心表面光强。现在在俄克拉荷马大学工作的William J. Romanishin和他的合作者Stephen E. Strom和Karen M. Strom(现在阿默斯特马萨诸塞大学工作)揭示出这些证据,并从“Uppsala General Gatalogue of Galaxies(“乌普萨拉星系总表”)中进行仔细搜查。

实际上由Romanishin和Strom夫妇汇集的这些星系样本中很少有符合前述标准的低表面亮度星系——即中心表面光强低于23的星系。但是他们的调查确实证明存在这样一类星系;即它们含有大量的气体和其它不寻常的特性。

读了他们的研究结果,我开始怀疑星系在宇宙中分布情况的流行观点有偏差。这种分布情况可以看作是己知宇宙的一种三维图,它表示出用各种方法观测到的所有星系、它们的类型和相互位置。星系的位置是通过根据快速退行的天体测定出星系的光学红移——即光或射电发射频率的多普勒减小——而获得的。然而,低表面亮度星系太弥散了,以致不能用光谱学来测定其红移。

1984年初期,华盛顿卡内基研究所的天文学家Allan R.Sandage公布了他在智利拉斯卡帕纳斯天文台进行的对室女星系团中星系的照相巡天的某些首批结果。Sandage发现了一些非常弥散的矮星系的生动实例。

我和我的在加州理工学院的博士后同事Ghris D. Impey两人开始猜测Sandage的巡天漏掉了表面亮度更低的星系,并且我们决定从事一项搜寻它的工作。我们要寻找的星系是如此的弥散以至于它们逃过了无数别的天文学家的注意。这意味着我们需要耐心而且首先需要卓越的技术。从杂志论文中我们发现澳大利亚天文学家Malin已经发明了一种增强照片对比度的方法,这种方法使他能够找到围绕普通星系的低表面亮度壳层和其它潮汐碎屑。毫无疑问这种技术可以用于寻找表面亮度非常低的所有星系。Malin声称每当他将这一技术用于底片时,他都会在各处找到这些“昏暗的小东西”。的确,这一说法激起了我们的好奇心。

Malin的技术(“malinization ”)是将同一图象的多张玻璃底片重叠在一起并通过叠层将底片照亮来提高摄影图象的对比度。出现在远离光源的叠层端的照片对比度就更大。叠层中的底片越多,得到的对比度就越大。这一系统只有在图象必须很精确地对准时才能有效,Malin的突破就在于他找到了一种达到这种精度的方法。

Malin同意应用他的技术来拍摄室女星系团的某些选定的一平方度的区域。使用乌普萨拉星系总表、Sandage的巡天结果和Malin的处理技术,我们汇编了一个低表面亮度天体表用于使用电荷耦合器件的连续成象和通过红移分析的距离测定工作。我们的努力是根据我们的一类稀有发现突然将常规科研项目转化为某种更重要得多且更加激发起兴趣的事业时的计划进行的。

到1986年2月我们开始进入该计划的第二阶段,也就是要用拉斯卡帕纳斯天文台的254厘米(100英寸)望远镜来得出Malin的室女座天区的数字图象,尤其是那些我们曾在第一阶段证认出的天体值得予以不同的注意。结果查明这些星系的大多数都是结构很不明显的弥散斑点。但是这些天体也有一个看来具有一种非常模糊的旋涡结构与一个点状中心区相连。在一次照相巡天中,这个中心是作为一颗暗星观察到的,没有伴随与之成协的星云,这种情况就像我们对一个星系所期侍的那样。

尽管相当暗,但是这一不寻常天体的中心对光谱学来说仍然足够明亮,即或有点勉强的话。1986年5月Jeremy Mould和我在加利福尼亚帕洛马山天文台应用508厘米(200英寸)望远镜测定了该天体的光谱。我们惊奇地发现这一天体的光谱显示出一些发射线,也就是在某些特定波长处出现光能的尖“峰”。只有某些人们所熟知的星系内的物理过程,诸如恒星形成和导致气体电离的其它过程才会出现发射线,而我们还从未在我们在帕洛马山天文台所观测到的星系内看到过这些过程。

在望远镜处基于这些发射线的红移分析所作的一些快速运算表明该天体比室女星系团要远24倍。难以置信的是,该天体在我们的CCD帧图上的角大小大约是2.5弧分。迅速换算表明,如果该天体是一个星系且它又的确比室女星系团要远24倍的话,那它的大小就约为银河系大小的20倍(根据标长来衡量)——这是迄今发现的最大的星系。

这种可能性似乎太过于离奇以至于我和Mould用6瓶装的一箱Foster啤酒打赌我们正在检测的光谱是来自远在室女星系团后面的星系所发出的,并是透过该星系团内一个更近得多的矮星系后得到的。现在在国立澳大利亚大学工作的Mould接受了这个打赌。

1986年10月我来到阿雷西博,这是在波多黎各的一个射电天文台,我为赢得这些啤酒而进行测定工作。我的计划是要把天文台的中心观测频率调到室女星系团的平均红移值处。一些星系含有相当大量的某些气体(例如氢)。而这些气体发射的射频波也以同光一样的方式发生红移。如果我的关于室女星系团内的前景矮星系的假说是正确的,那么通过调节来自室女星系团的红移了的气体发射线的频率,我就能检测到从我假设的前景矮星系的气体所发出的信号。但是我设有发现这种信号。

在我提出我整个职业生涯中最好的观点之前我受到了短暂的挫折。在帕洛马山我们从室女星系团接收到的信号只红移了8.3 %。尽管阿雷西博是一台射电望远镜而不是光学望远镜,但是这一红移应仍适用于来自该天体的任何射电频率的辐射,直到分配给我们的在阿雷西博天线上工作的时间结束之前两天,我把观测频率调到21.1厘米——原子氢发射线的射频波长——红移为8.3%。十分钟后一个巨大的信号报答了我。

发现了最大的已知星系

原子氢大约占许多星系质量的10%并且集中在旋涡星系的旋臂中。因此其发射线常常用于分析确定一个遥远的天体是否是一个星系。我在阿雷西博接收到的21.1厘米信号确实就是一个自转盘星系的信号。我输掉了赌但发现了Malin1是一个确实巨大并且非常弥散的盘星系。Malin1的中心表面光强是每平方弧秒26.5星等——大约只有通常的典型旋涡星系亮度的百分之一。这是存在有低表面亮度星系的第一个直接的证据。

基于这些结果,Impey和我开始着手第三次新的巡天,希望能够描绘出这种先前不曾发现的明显星系族的范围和性质。首次巡天主要依靠James M.Schombert的好心,那时他还是一名加州理工学院的博士后研究人员。Schombert加入到这次新的帕洛马巡天并且有机会看到这次巡天的照片,他让我们检查这些照片看是否有大小超过一弧分的弥散星系的存在。

第二次巡天运用了malinization技术,开始用于天炉星系团上。在这次巡天中,我们可以检测出中,表面光强低到每平方弧秒27星等的星系——大约只比背景夜空的亮度高2 %。最后一次巡天是由英国剑桥的皇家格林威治天文台的Micheal J.Irwin完成的,这次巡天运用了自动技术来扫描照相底片。

作为这次巡天的结果,我们发现了总数大约达到1000个的我们认为是低表面亮度星系的天体。这些星系的种类多样并且包括了非常小的,气体含量很少的矮星系和大约十几个极大的、像Malin1那样气体含量丰富的天体。(虽然在Malin1发现之后的十年间,Malinl仍然是已知最大的星系。)一般来说,这些星系的自然大小、自转速度和质量都落在通常的旋涡星系的同样范围内。但是低表面亮度星系族中有少量星系是相当巨大的,其标长超过15千秒差距。

我们发现在一些呈系团中——或许在整个宇宙中——低表面亮度星系的数目似乎比通常星系的数目要多得多。而且,如果质量与光度的比值随着表面亮度的降低而增大他就是说,如果在不那么可见的星系中有着更多的质量,那么这些弥散星系就蕴含着宇宙中大量的——或许是绝大多数的——重子质量。

这些巡天中最令人吃惊的结果是来自于现在在华盛顿卡内基研究所工作的Stacy S.McGrangh所作的最新分析。McGangh发现如果将星系的空间密度作为其中心表面光强的函数作图的话,那么这种图就会在数据的极限处发生平滑现象(参见图5)。换句话说,似乎具有中心表面光强为每平方弧秒27星等的非常弥散的星系与通常的星系刚好一样多,而通常星系的中心表面光强为21——或23.5,或22,或20等等。这一事实意味着:所有星系中有高达50%的星系是中心表面光强比每平方弧秒22星等还暗的旋涡星系。

令人感兴趣的是,低表面亮度星系在几个方面都与用CCD对很远很远的星系巡天时发现的数目庞大的蓝色暗星系相似。这两种类型的星系都有相同的特点,如颜色、光度、平均表面亮度和成团的规模等。很可能这些蓝色暗星系是恒星形成初期时的低表面亮度星系。在距离较近的地方(由于这些天体处于不那么遥远的过去,在这些地方它们成为可见的了),这些天体的表面亮度减弱得不多,足以使我们观测到它们。如果这些蓝色暗星系确实是年轻的低表面亮度星系,那么这些低表面亮度星系的空间密度肯定比现在认为的要大。

这种观点得到了对低表面亮度星系颜色的研究成果的支持,这些星系通常都很蓝。这种是恒星形成的典型标记的浅蓝色还很难理解。它通常表明一个星系还没有度过它早期的形成阶段,这一事实与这些天体的低密度是相一致的。因此,似乎大多数的低表面亮度星系都是相当晚才坍缩而它们的最早的恒星也形成得相当晚。

其它几个发现对我们关于星系如何演化的观点也有着令人感兴趣的含义。例如,低表面亮度星系和通常星系的中性氢的数量往往相似,但是低表面亮度星系的氢气密度较低。这一资料和其它资料支持了如下观点,那就是在广泛出现的恒星形成之前自转的气体盘必须达到一个最小即临界的表面气体密度。而且,低表面亮度旋涡星系的分子气体也相对不足。

总的来看,这些观测结果表明在弥散星系表面的中性氢气密度不足以使氢气转化成巨大的分子云,而在通常星系中,这些分子云随后碎裂形成大质量恒星。似乎低表面亮度旋祸星系是在一条平行的演化道路上进行的,在这条道路上在低密度的中性氢气云中只形成一些小恒星。由于低表面亮度星系缺少大质量恒星,因此这种星系是以相当低的速度产生较重元索(指原子序数大于12的元素)。通常,一个星系的质量越大,其含有的重元素也就越多。低表面亮度星系(不管其质量多大)的重元素如此缺乏表明,这些弥散星系属于宇宙中演化得最不好的天体并且它们在几十亿年的历程中几乎没有什么演化。

刚好在过去的十年间,一个全新的星系族为我们研究星系的演化和宇宙中物质的分布提供了一个独一无二的窗口。在今后的几年里我们将对天空中最黑暗地方民广阔区域进行CCD巡天以更精确地寻找这些星系。在这些新的巡天中。我们将会发现一些中心表面光强为每平方弧秒27星等的星系。随着数据的积累,我们将能定星系空间密度(该密度为星系中心表面光强的函数)是否会随着中心表面光强变化1/100而仍保持平坦。

当然,所有这些可能的发现及其对我们理解星系演化和宇宙结构的含意可能仅仅是推测。但就是现在,只要一想起天文学中仍有可能得到新的发现而宇宙仍未被完全了解,就是令人高兴的。

〔堪虹 译 郭凯声 校〕

请 登录 发表评论