在过去的50多年里,发展中国家人民的卫生条件和生活条件都已有了很大改进。埃及和印度连同其它国家的平均估计寿命已从约40岁增至66岁。曾经每年杀死数百万人的天花已被完全根除。而婴儿的死亡率已从活产的约28%降至10%。平均净收入已翻了一番有余,能够获得安全供水的农村家庭百分率已从10%以下几乎增至60%。

遗憾的是,在物质福利方面的这种惊人的进步却伴有心理健康方面的衰退。在北美和西欧以外的许多地区,精神分裂症、痴呆和其它形式的精神病在增多。例如,精神分裂症—最令人虚弱的精神病之一,患者的思想和情绪有时被妄想分离或歪曲——到2000年在低收入社会中预计会折磨着2440万人,比1985年受折磨的人数增加45%。

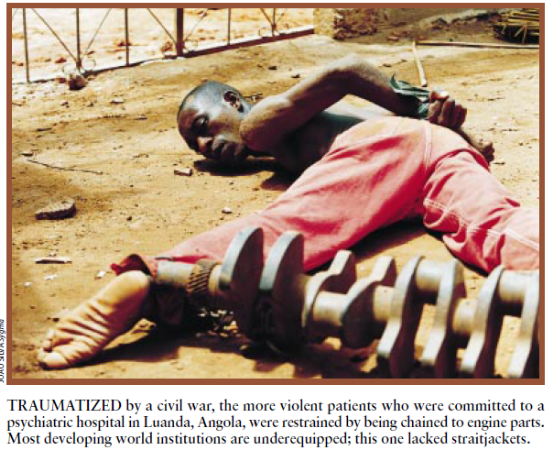

引起精神病这种流行增加背后的原因是一系列的人口因素和社会因素。不可避免地,更好的身体健康意味着有更多的人正活到使某些精神障碍特别是痴呆的危险增大的年龄。此外,由于寿命的延长使得人口增多。这意味着患各种精神障碍病的绝对人数会更大。加上经济和工业的大发展使某些人受益,这也引起了很大的社会变化。迅速的都市化、混乱的现代化和经济的重新组合已为许多发展中国家带来了骚乱。暴力、毒品和酒精的滥用及自杀比例的增大已伴随着文化习俗、社会规则、传统行为及家庭作用的瓦解。

许多研究己发现,对于低收入社会来说精神疾病是保健负担中急剧增大的一部分。据世界卫生组织(WHO)报导,抑郁和焦虑性紊乱是全球丧失能力的主要原因。联合国的这个机构估计这种疾病是造成全世界所有求医者中约四分之一的人之原因。有自杀企图和早老性痴呆以及其它痴呆症也引起很大的负担、其次是癫痛、精神病、药物依赖和创伤后压力引起的失调。

WHO研究还发现,平均各地的一般保健医生有一半以上的时间未能完全诊断出精神健康失调。更令人沮丧的是,甚至当一个精神病病例被正确地诊断出来了但医生往往开出的药物处方不是恰当地治疗这种疾病的。

四个持久的说法

对于这些惊人的趋势,精神病学行业中总体上在做些什么呢?它似乎始终坚持过时的理论和实践,这些理论和实践很不适合于低收入国家和非工业化世界。目前的趋势是轻视在一种特殊文化背景下发现的症状之独特性,而代之以去寻找精神病的表现,这些表现在文化上是独立的,因而认为与一种疾病的生物学基础是更为密切相关的。然而,在忽视症状的巨大多样性时,精神病科学本身正在摒弃一个庞大的数据库。此外正当它是最需要数据库的时候,这种损失似乎的确阻碍了进步。

发展中国家在改善心理健康保健方面的进步受到坚持几种说法的阻碍。其中三种说法已成为精神病学的核心,而第四种说法当前在某些国际卫生专家中流行。第一种说法,各地的精神病形式都表现相似程度的流行。第二种说法可以描写为过分依赖于称作致病二分法的一个原则,这个原则认为生物学是造成一种不适的基础结构的重要原因,而文化信仰决定着一个人所体验到的特定方式。第三种说法主张各种异常的、特定文化的失调(其生物学基础是不确定的)仅发生在西方世界以外的国外地区。第四个说法(许多开始低估了心理健康问题的国际卫生专家支持这种说法)认为,对冶疗精神病是无能为力。

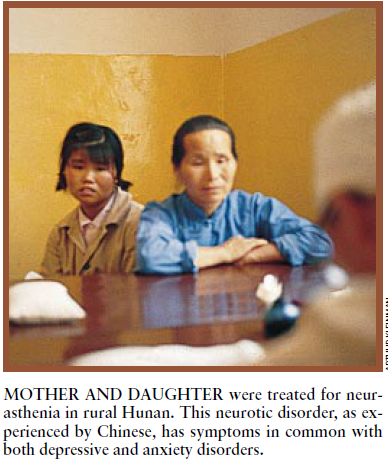

第一种说法在先前相当矛盾的错误观念中有其根源,这一较早的说法集中在不受“现代”世界迫切要求阻碍的“高贵野人”的概念上——这是19世纪人类学的奠基石。但是,早在五十年代,精神病人类学家和文化精神病学家的研究驳斥了不发达国家的心理健康问题是不重要的这一观念。哈佛公共卫生学院社会精神病学现在的荣誉教授Alexandcr Leighton,WHO前副总干事T. A. Lambo以及他们的同事发现,在尼日利亚的约鲁巴人部落里抑郁症的比例比新斯科舍一个县的人中高。在后来的一项研究中,现存在WHO的John Orley和伦敦皇家学院的精神病学家John Wing发现,生活在乌干达农村地区的妇女患抑郁症的比例较高,并比伦敦郊区的妇女遭受更严重形式的抑郁症。在过去20多年里对中国和中国台湾省乡村和都市人群的大规模调查显示出普遍存在着神经精神失调。最后许多研究已发现,全世界的人都受到精神分裂症的损害。

心理健康行业的主流最终承认,精神病在各地都会发生。遗憾的是,它以一种说法代替了另一种说法。在八十年代对精神病现象的生物学解释是占优势的;主导的理论认为,各种类型的精神病在地球上的分布占大致是均匀的。这种观点继续存在,尽管许多人类学和流行病研究的结果表明,精神失调症的发生和症状从一种文化背景到另一种文化背景以及还随阶级、性别和其它变量而有显著的变化。例如一次又一次的研究已证实了社会经济状况与心理健康和身体健康之间的相关性。

也广泛的记录了性别的差异。WHO在14国家(一些工业化国家,一些欠工业化国家)所作的研究发现,总体上妇女患抑郁症的比例几乎为男人比例的两倍。但在智利的圣地亚哥,妇女患抑郁症的危险几乎为男人危险的5倍。1982年对中国12个区38000多人所作的调查发现有相当大的性别差异。这项研究发现,不仅妇女患神经失调(主要为神经衰弱、分裂性神经官能症和抑郁性神经官能症)为男人的9倍。而且妇女中精神分裂症的流行率要高75%。

这后一种发现令人迷惑,如果人们把精神分裂症看作仅以生物学为基础的话,它可能表明这种失调比一般所认为的有更强的文化成分或环境成分,或者它可以直接对研究所采用的方式表示怀疑(虽然本研究被看作严格的,而且还没有对其提出批评)。使得这种神秘色彩加深的是,在中国台湾省的妇女中尚未发现精神分裂症的危险有所增大。

在许多国家中与抑郁症和滥用物质有关的自杀率都得到了报道,但准确度各异,自杀率有时被用作社会健康状况的一个指标。经过法国社会学家Emile Durkheim的研究,在本世纪到来前后已建立了自杀率与社会剧变之间的联系。最近两位台湾藉精神病学家高雄医学院的Mian - Yoon Chang和台湾中央研究院的Tai - Ann Cheng已揭示,自二战结束以来台湾的自杀率已有很大变化。这两位研究人员发现,从大陆大规模的迁移和过去的农村经济的迅速工业化伴随有最高的自杀率。这个自杀率现在是稳定的,可是有趣的是,在农村地区的自杀率比城市里的高。在这个海岛的本地居民中自杀率也是最高的,这些本地居民由于社会变迁而引起了最多的迁徒。

中国农村妇女中自杀最为常见。在其它地方是男人自杀的危险最大。根据世界银行的数据,在北京回龙观精神病医院工作的一位哈佛大学精神病学家Michael Philips指出,中国的自杀人数不少,但中国的抑郁症患者一般仅为西方国家的三分之一至五分之一。在中国的滥用物质也要少得多。在中国农村,遇到麻烦的妇女似乎总是把自杀作为解脱痛苦的正统方法。

国家与国家之间在一种特定精神病的最常见形式方面也已发现了很大的变化。这些结果也几乎不可能与今天强调所有精神病的基础生物学共社性相一致。例如,精神分裂症有包括类妄想狂(其特征是想到受迫害〕和紧张症(其标志为僵住症或昏迷这样的不动)在内的几种形式。另一种形式被称作青春型精神分裂症,它的突出特征包括感情迟钝和语言及行为的杂乱无章。这些失调类型的相对比例从一个地区到另一个地区的变化很大,其原因尚不完全清楚。

WHO的Norman Sartorius, Assen Jablensky及他们的同事近来发现,在发达国家类妄想狂精神分例症比一般国家的约多50 %。另一方面,在发展中国家的患者中常常诊断出6倍多的紧张症亚类。(实际上,一度在西方国家十分普遍的这种亚类几乎已从那里消失。)在发达国家的患者中往往发现4倍之多的青春型精神分裂症。我们的研究人员已注意到,即使在工业国家也存在着变化;例如青春型精神分裂症亚型在日本的住院病人中是常见的,但现在在美国却罕见。

研究人员如何解释这些失调症状的惊人差异?这个问题把我们带到我们的第二个说法。在精神病学家和精神病流行病学家探索均一性时,他们已创立了一个致病性的摸式,其中生物学决定着精神病类型的原因和结构。而文化因素至多只不过形成一种失调的“内容”。例如对类妄想狂精神分裂症,单独以生物学就能解释患者有妄想这一事实。然而文化信仰决定着各种特异性——迫害者(从受害者的眼光来看)是否是中央情报局、妖魔鬼怪或外层空间生物。

过份的好模式

这个模式并非没有用,它已使得精神病学家把范围很广的精神病症状分类为更加可操作的和连贯系统的诊断类别。遗憾的是,现代精神病学已把这种模式推向了这样的极端,以至它对认识焦虑性失调和特别是东西方工业国家以外的抑郁症方面是无能为力的。在发达的西方世界,抑郁症的症状往往有精神状态——有绝望、悲哀、认为生活是无意义的感觉—和身体两方面的陈诉。在一般的卫生保健中,患者强调身体上的症状,而在精神病医院中,他们强调精神病学的陈诉。在非西方社会和着重传统的种族集团中,那里的趋势是主要强调身体上的陈诉(如头痛、疲劳、头昏)、而精神上的症状少有陈诉。

现代精神病学把对身体方面的陈诉看作仅仅掩盖“真实的”生物学基础的情绪疾病的症状。然而缺乏能够使我们结论性地鉴别一种特定疾病的明显的生物学标记,我们怎么能够确保侵袭尼口利亚一位约鲁巴部落人的这种疾病与侵袭纽约市一位律师或新斯斜舍一位渔夫的失调是同一种病呢?此外,谁会说出实际上是什么东西构成了抑郁症的基础:情绪或情绪与身体方面的结合陈诉而没有清楚的器质性的原因?

除这些问题之外,包括器质性的精神失调、滥用物质、抑郁症、躁狂-抑郁症(双极失调)、各种焦虑失调和精神分裂症在内的几种病几乎都肯定是全球性的。但是(回到第三种说法)有数百种之多的其它疾病似乎是与特定文化相关的地区性病变形式。一份标准参考文献,美国情神病学协会出版的《精神失调诊断和统计手册》似乎在其第四版的附录中承认了这一事实。然而该附录以及其深奥综合征的简略描写只不过是对文化精神病学家和精神病人类学家的一种讨好。

该附录列举了美国之外的杀人狂(以对人和物采取狂乱的暴力行为来区别的一种病)和拉塔病(在受到突然的惊吓时重复几个单词和动作)。所有这些疾病均独特地存在于非西方世界中。精神病学研究人员不太愿意承认的是,厌食nervosa多重人格紊乱、慢性疲劳综合征以及也许还有旷野恐怖症可能是与西方(包括西化的亚州精英)文化相结合的综合征。也许手册所列数百种病中有四分之三实际上在北美是独特的或最显著的。

第四种也是最后一种说法来自精神病学之外。它争辩说,对于治疗精神病来说没有太多的工作可作,即使它们是普遍的和成本很高的也是如此。事实上,有益的药物和治疗法正在加速普及,特别是对全球均散布有的疾病更是如此。我们有对抑郁症和焦虑症有效的药物。对于许多患者来说,精神分裂症已用抗精神病药物和精神社会干预法相结合成功地得到治疗(家庭治疗或职业或社会技能培训)。

在过去20年里,中国的心理健康医生也已开展了精神病康复的一些令人印象深刻的计划,对于他们有效地、人道主义地护理患严重精神失调者的能力是值得注意的。这些计划是特别重要的,因为它们似乎可应用于其它护理不周的人群。通过防止与出生有关的创伤、感染和营养缺乏,可以减少如精神发育迟缓和癫痫等其它几种病的发生。

一个被忽视的机会

通过精神病学依靠“硬”科学的努力,以及因此把它的状况提高到其它医学学科的水平的过程中,精神病学家已狭隘地集中在精神失调的生物学基础上,而同时轻视如文化状况和社会经济状况这种“软”变量的重要性。但是对这些变化的研究是科学的奠基石,而精神病之症状、后果和流行的多样性提供了一个很大的机会去研究人类文化和环境如何形成精神失调的形式、分布和表现。迄今这一机会一直被忽视了。此外,鉴于精神病给全球人类带来的苦难,这种漠不关心酿成了患病人数不断增多的悲剧。

当然,明智地看待文化和精神病之间的关系本身将不足以改善这些疾病的症状。在发展中国家的心理保健受到了包括不能在更多人身上推广小型的局部计划这种种麻烦的挫折。此外面对着极端贫困和有限资金的低收入国家被迫试图控制如疟疾和腹泻这种疾病,而不是在心理健康治疗这种“奢侈”的项目上去投资。虽然这是可理解的,但它是不可接受的。仅对抑郁症来说,在初步护理阶段不能识别和治疗患者的代价是很大的——抑郁症会引起比关节炎、糖尿病、高血压所有说法中最具损伤性的说法:编纂有几乎仅仅来自北美和欧洲病例的一个知识库能够有效地应用于生活在亚洲、非洲和南美洲以及北美和欧洲移民团体中占世界人口80% 的人中。建立文化变量作为心理健康研究的一个支柱的需求出自以经验为基础的现实,即悲痛、疾病和治疗—无论它们的生物学根源是什么——是经历文化和社会过程(它们使得症状和后果不同)的内涵的。然后,精神病学的下一个挑战是提出能更好地解释精神病的社会经济、文化和生物方面之间相互关系的一种观点。

(刘义思 译 王世德 校〕

请 登录 发表评论