黑洞一贯名声不佳,它是人类所知的最强大的破坏者,其巨大引力使得任何闯入它附近的物质都有去无回。

然而黑洞并非万能的。

因此,在过去10年中发现黑洞活动与恒星形成有密切关系时,研究人员不免大吃一惊。

如今AGN与恒星突增的关系已成为一个革命性的研究领域。借助于哈勃太空望远镜传回的精美图像,天文学家正在整合星系核心发生的复杂过程。哈勃望远镜观测不到的区域,由钱德拉x射线卫星代劳。现在理论家急于想弄清所有这些观测结果背后隐藏的奥秘。这项研究涉及到天文学的某些最根本问题:暗黑的早期宇宙是如何诞生无数的恒星而变得一片光明的?超大质最黑洞是否需要借助外力才会变得如此庞大?黑洞除了大肆破坏以外,是否也起着某种创造性作用?

![1506054379676242.png L]ZUT[5GEJVG$DU~@{(ENK4.png](/resources/image/20170922/1506054379676242.png)

![1506054366733527.png OX7MS5])M2E4$O{YC6YY5H9.png](/resources/image/20170922/1506054366733527.png)

活跃的星系

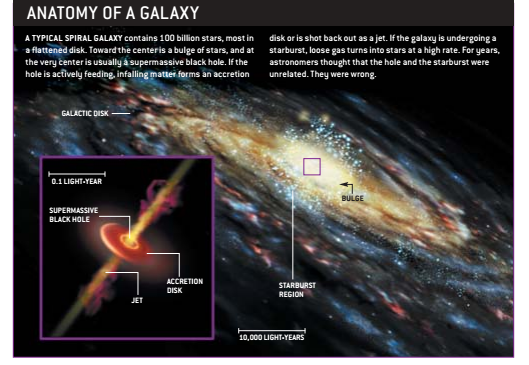

AGN与恒星突增都属于宇宙最壮观的现象。AGN是位于星系中央的光源,体积不大但却异常明亮,类星体是其最极端的例子。AGN的功率相当于太阳的10至1000亿倍,亮度足以超过星系中其余天体亮度之总和。天文学家认为AGN的能量源于超大质量黑洞。这些黑洞在到太阳直径1000倍的空间区域内聚集了100万到10亿个太阳质量。沿螺旋形轨道接近黑洞的物质就像坠落的石头一样不断加速,并在与其他物质碰撞时释放出能量。在这一过程中它发射出所有各波段上的辐射,包括射频波红外线、可见光、紫外线、x射线和伽玛射线等。

与AGN相比,发生恒星突增的星系的亮度也示弱,这些星系是气体快速凝聚成恒星的场所,恒星形成的速率相当于每年新增1000个太阳,比银河系目前的恒星形成速率快1000倍。有的恒星突增仅限于星系中心附近的较小区域,大小不过数百光年,还有一些则发生在大得多的区域内,可达数万光年。恒星突增常常出现在那些正在经历(或不久前曾经历)与邻近星系密近会合(或合并)的星系中。两个星系之间的潮汐力搅动了气体,使其向内坍落,从而使星际气体云坍缩并形成恒星的过程大大加速。恒星突增通常持续约1000万年左右,直到气体逐渐耗尽。

同AGN相仿,恒星突增星系发出的辐射包括各个波段,其中很大一部分是已经形成的恒星所发出的光。恒星突增往往有特别明亮的红外辐射源,是在星际尘埃被吸收后又重新发出星光的过程中产生的。恒星突增也产生大量x射线,它们来自大质量恒星,特别是当这类恒星死亡之时。大质量恒星临死之际会有一番惊天大表演:剧烈的超新星爆发直接发出大量x射线,把无数能够辐射x射线的碎屑抛入周围空间,同时还留下一颗中子星或一个较小的黑洞以逐渐吞食其伴星的物质并发出x射线。恒星周围的星际气体在被这些恒星活动加热之后也会发射X射线。

AGN与恒星突增之间存在着某种联系的设想,并非源自某项惊人的重大发现,而是在一段比较长的时间里逐步发展起来的。在天文学家激烈争论AGN的能量来自何方的时代,这一设想就有萌芽。现在几乎所有的天文学家都认定AGN的能量来源于超大质量黑洞,但就在十多年前,这一点并不是十分清楚。剑桥大学的Terlevich和欧洲南方天文台的MeInick等人曾认为,AGN就是某种类型的恒星突增。通过当时的望远镜观测,一团紧密聚集的年轻恒星和超新星遗迹看起来与超大质量黑洞没有什么两样。

关联的理由

这种看法直到1980年代后期才被人们抛弃,因为在多个波段上进行观测的新型高分辨率望远镜开始揭示出AGN是尺度非常小的结构,其直径最大只有几光年,小的甚至只能以光分计,完全不可能容纳恒星突增这种过程,星团的各个恒星也会很快互相合并,迟早都要坍缩成黑洞。此外,AGN通常都伴有高速运动的物质喷流,而黑洞天生就会产生这种喷流,但恒星突增却不会[参看本刊1991年第3期《星系中心的黑洞》一文]。

虽然AGN和恒星突增被证明是截然不同的两类现象,但上述分析与讨论已经让天文学家作好了思想准备,他们认识到AGN与恒星突增存在着某种关联[参看本刊1996年第6期巨大的星系爆炸》一文]。现在我们已经掌握了若干条重要的观测证据,表明AGN与恒星突增的确有关联,而且这种关联变化多端,令人费解,显示它对宇宙存在普遍的影响。

第一项证据是,望远镜已经观测到近邻星系中AGN就在恒星突增区域的旁边,这也是最直接的证据。这类观测是比较棘手的,因为星系中心密布着大量气体与尘埃,挡住了我们的视线。因为x射线能够穿过稠密的气体,所以这正是x射线天文学可以大显身手的地方。虽然目前x射线望远镜的分辨率赶不上哈勃望远镜,但它们摄下的尘埃密布星系中心的图像常常比哈勃望远镜的图像更清晰。

第二方面的证据来自于约翰霍普金斯大学的Heckman等人不久前对将近23000个AGN进行的巡天观测。他们不是详查每个星系的图像来寻找AGN的蛛丝蚂迹,而是根据某些特定谱线的强度来推断AGN或恒星突增的存在。他们把高度电离的氧作为AGN存在的指标,而把强烈的氢吸收作为恒星突增的指标。这项巡天研究得出的主要结论是,有高能AGN存在的星系,其年轻恒星的数量比不含AGN的类似星系要多得多。AGN发出的功率越大,那么它所在的星系不久前经历过显著的恒星突增的可能性也越大。一言以蔽之,这项研究证明了AGN号恒星突增之间的关联并非空穴来风。

第三,AGN星系并非唯一拥有超大质量黑洞的星系,天文学家在不活跃星系的核心也探测到了超大质量黑洞,看来超大黑洞可谓无处不在。在绝大部分时间里,这些超大黑洞不露痕迹,观测不到,只有当连续不断的物质大量卷进时,它们才产生AGN。美国德州大学奥斯汀分校的Kormendy、密歇根大学安娜堡分校的Richstone以及其他研究人员证明了这些黑洞的质量与星系中心的恒星总质量之间存在某种关联:黑洞质量约为恒星总质量的0.1%。同样的关联对于绝大多数(但非全部)AGN星系也成立。因此存在某种过程,把星系中央的黑洞与恒星的形成联系了起来,而始终存在的差异又表明研究人员还没有完全了解这种联系。

在距地球仅2.4万光年的银河系的中心,可能就有一个AGN与恒星突增相关联的实例。恒星与气体围绕着银河系中心的快速运动表明,银河系中心存在着一团密集的物质,质量相当于260万个太阳质量,而来自这一区域的射频辐射及x射线辐射则表明这团物质是一个超大质量黑洞——它不是一个真正活动的黑洞,但偶尔也确实会吞食物质。有些天文学家猜测它的活动好比是一个微型的AGN,它吞吃周围物质的速率只及真正的AGN的千万分之一。虽然目前它并没有恒星突增相伴,但它的近邻区域却有一些明亮星团,这些星团可能就是几百万年前发生的一次恒星突增过程遗留下来的。

另外两方面的证据则来自时间的回溯。观测者注意到,当宇宙年龄仅为现今年龄的十分之一时,AGN与恒星形成之间的关联曾经更为密切。当时更常见的有两类星系,即超亮红外星系(ULIRG)和射电星系,它们看来要么是星系形成早期阶段的星系,要么是处于星系合并过程的星系。它们的核心有大量稠密的冷气体,质量达数十亿个太阳质量。这些星系中都是AGN与密集的恒星突增过程并存。还有一条历史线索则涉及遥远而明亮的AGN,具体地说就是类星体。类星体常存在于形态混乱的星系中,星系的形状不规则,颜色也与众不同,表明它们正在以很高的速率合并和形成恒星。

最后一条证据来自x射线背景辐射。这种辐射类似于宇宙微波背景辐射,但知名度远不及后者。对这种背景辐射的研究,揭示了一批光学望远镜观测不到的AGN。它们之所以能避开光学望远镜的观测,有一个很自然的解释:它们都伴有恒星突增的过程,而恒星的大量形成使星系内充满了尘埃[参看本刊2002年第6期《天文学家能把星星数完吗?》一文]。

鸡与蛋孰先孰后?

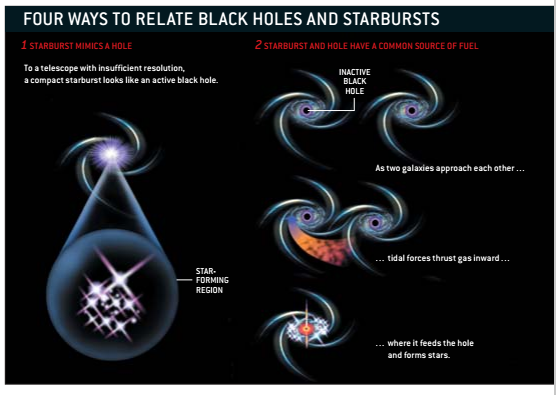

AGN与恒星突增的关联,可能有以下4种主要形式:恒星突增与AGN本来就是同一件事;某个第3过程既产生AGN,也引发恒星突增;AGN引发恒星突增;恒星突增产生AGN。

第一种情况,是“AGN不过是某种类型的恒星突增”这一较早说法的翻版。虽然对大多数AGN而言,这一看法证明是错误的,但某些AGN或许仍然可以用它来解释释,可以设想弱AGN能够由极强的恒星活动而不是超大质量黑洞产生。这些恒星活动可能发生在极小的区域中,以致望远镜把它误认为黑洞。对这种可能性,天文学家至今众说纷坛,未有定论。

第二种情况是,AGN与恒星突增的“关联”是一种巧合。某些过程可能为AGN与恒星突增的出现同时创造了条件。例如,星系的合并可以把气体推向新形成天体的中央,从而诱发恒星突增,而这些气体同时又提供了供黑洞吞食的物质,从而形成AGN。值得注意的是,理论预测一个黑洞发展到超大质量约需1000万年左右,与恒星突增的典型持续时间相仿,也与两个星系完成合并所需要的时间相仿。

然而,大多数研究者倾向于后面那两种看法,认为AGN与恒星突增是有因果联系的。其中,第三种见解一反天文学家先前的预期,认为现存的超大质量黑洞对所在星系有巨大的影响,或许是黑洞把物质拖向星系的中央,从而使恒星得以形成。巴黎天文台的Combes赞同这一模型。她声称,一旦黑洞形成,气体自然就会流向星系的核心,为AGN提供燃料,越聚越多的气体使恒星突增成为可能。这一理论看起来非常有道理:许多有AGN的近邻星系其核心内也包含着多尘埃的结构,它们可能就是从星系外围被吸向中心的物质。但另一方面,这些结构并不是全都具有理论预计的形状。

恒星突增也可能不是物质向内流进黑洞,而是黑洞能量向外流动所引起的。当超大质量黑洞开始吞食物质并形成AGN时,激波和喷流可能席卷整个星系。气体沿着激波前锋聚集并凝聚成恒星。钱德拉卫星对半人马座A星系(其恒星形成速率极高)的观测表明,大约1000万年以前那里曾有过一次大规模的AGN爆发,该星系的外围有一圈直径约2.5万光年的环状x射线辐射带。这次爆发与恒星形成的时期相合,而且x射线环也与年轻恒星所在的弧形区域重迭。

这种先有黑洞的观点,给我们有意义的启示。黑洞(而非恒星)可能是黑暗的早期宇宙中最先出现的“灯塔”。此外,有些天文学家认为太阳是在一次恒星突增期间诞生的如果这些恒星突增由银河系中的AGN触发,那么我们人类的崛起就应该归功于黑洞了。

恒星老于黑洞

但是,先有恒星突增的观点,在理论上和经验上,都有最强力的支持。AGN与恒星突增的这种关联,从正常的恒星演化过程中可以顺理成章地导出。恒星突增形成了密集的星团,在这些星团内,恒星的碰撞习以为常[参看本刊2003年第1期《恒星碰撞大奇观》一文]。星团中的大质量恒星很快就寿终正寝,变成中子星或质量与恒星相当的黑洞,随后这些天体便聚集起来。经过数千万到数亿年的时间,它们将打造出一个更庞大的黑洞。

另一种情况是,大黑洞也可能起源于与太阳相仿的一批轻量级恒星。轻量级恒星通常不会直接变成黑洞,在稠密的星团中,它们可能经历一个愈演愈烈的合并过程,互相碰撞并形成一些大质量恒星,然后大质量恒星进一步合并,成为质量相当于太阳几百倍到几千倍的超级恒星,超级恒星接着坍缩成具有类似质量的黑洞。此过程可能历时1亿年左右,远远短于星系的寿命,其演化速度足以解释最早的一批类星体。无沦黑洞是怎样形成的,一旦形成之后,它们便倾向于跑到星系的中心。若干黑洞可能相互合并,形成一个超大质量黑洞。天文学家对星系NGC6240的观测结果支持了这种观点。该星系的两个超大质量黑洞正在彼此围绕对方旋转,迟早要合并到一起[见上图]。超大质量黑洞可以通过吞食周围的物质不断变大。甚至在星系遥远区域形成的星团可能都要向黑洞奉送物质供它吞食。这些星团与星系其余部分的动力学相互作用和引力相互作用产生了星系尺度上的摩擦,这些摩擦使星团逐渐丧失动能和角动量,沿着螺旋形路径不断向星系内部移动,最终在潮汐力的作用下土崩瓦解。这一过程,在长达数十亿年的时间里,可以把相当于数千万个太阳的物质送进星系中央的黑洞里。星系盘受到的各种扰动(例如相互作用或合并)也可以通过类似的方式把燃料注入黑洞中。

![1506054534925419.png 4ZMD5S0S]RBK1BR8K4GNKTX.png](/resources/image/20170922/1506054534925419.png)

中量级黑洞与谜底

“先有恒星突增”这一模型,预测存在着一类全新的黑洞,质量介于恒星级黑洞与超大质量黑洞之间。过去10年来,天文学家发现了这类中等黑洞存在的旁证,即所谓超亮x射线源。这些x射线源位于几个近邻星系中,它们发射的功率相当干中子星或恒星级黑洞的x射线功率的10倍乃至数百倍。它们有可能就是中子星,只不过辐射方向正好对着地球,因而在天文学家看来辐射就显得异常之强。但是越来越多的证据表明,这些x射线源其实是质量可达太阳质量数百倍的黑洞。

2002年,美国巴尔的摩空间望远镜科学研究所的P.vander Marel和加州大学洛杉矶分校的Rich分别领导两个天文学家团队,在两个稠密星团(ML5与M31GI)的核心发现了中等质量黑洞存在的迹象。这些星团内的恒星运动非常快,因此需要有质量分别为2000和2万个太阳质量的天体,才能把它们约束在星团内。这些天体不一定就是大黑洞,也可能是一批中子星或小黑洞,但即便如此,这些较小的天体最终也将互相合并,从而形成一个较大的黑洞。

美国航空航天局戈达德空间飞行中心的Strohmayer和Mushotzky不久前发现,位于恒星突增星M82核心附近的一个超亮x射线源在以约18秒的周期忽明忽暗地闪烁。它的闪烁速率太慢,而且很不规则,因此不可能来自中子星的表面,但是它又相当强烈,因此也不可能来自围绕中子星运动的物质。如是它是来自于黑洞周围作轨道运动的物质,那么该黑洞的质量可能是太阳质量的数千倍。哈佛—史密森天体物理学研究中心的Miller等人在旋涡星系NGC1313中发现了两个比恒星级黑洞冷的超亮x射线源。理论预测,黑洞的质量越大,其附近的温度就越低,因此星系NGCl3l3中的黑洞质量必定大于恒星级黑洞。

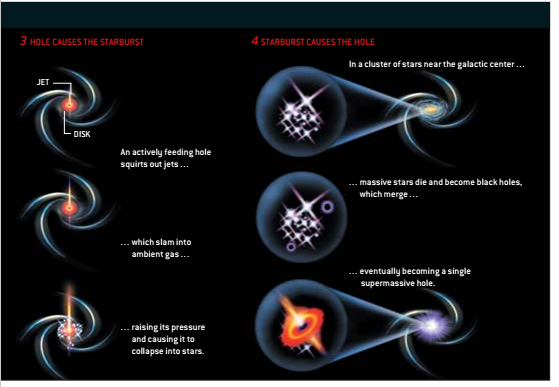

这些待定的中量级黑洞并不位于星系的中央,因此难以认定它们是否会在AGN恒星突增的关系上插上一杠,但是我对近邻恒星突增星系NGC253的研究,提供了某些直接线索。1995年前,天文学家一直认为该星系辐射的高能x射线起源于同恒星突增有关的炽热气体。而就在那一年,我从它们x射线能谱中发现了黑洞存在的迹象,但是直到2001年,我与同事才通过钱德拉卫星获得了该星系的x射线图[见上图]。

我们在NGC253的内部区域(大小约为3000千光年)发现了5个超亮x射线源。其中一个正好位于该星系的中心,亮度相当于中子星或恒星级黑洞的100倍,这表明它的质量相当于太阳质量的100倍。它有可能是一个正在发展为成熟的AGN的黑洞。这一过程中的各事件可能按如下次序发生:首先是星系中心的附近出现恒星突增,在恒星突增期间诞生大质量恒星坍缩并合并,形成轻量级黑洞接下来这些黑洞沿螺旋形路径向星系中央移动并合并,成为超大质量黑洞的胚胎。随着恒星突增活动的逐渐减弱,超大质量黑洞开始发威,AGN就出场了。

研究恒星突增活动对超大质量黑洞获得燃料发生长过程的影响,我们将得以洞悉威力最强大的AGN诞生的奥秘。天文学家一直在纳闷,为何早期宇宙中类星体的威力比今天的AGN强大得多。现在看来原因很简单:早期宇宙中恒星形成的活动更频繁,而这就触发了更强烈的AGN。

当然,实际情况可能比一类活动触发另一类活动这样一种简单的模式更复杂。星系可能反复经历AGN和恒星突增阶段。当这两个阶段重迭时,天文学家便可以同时观测到这两种现象。AGN与恒星突增甚至可能同步演化。现在的观测还不能区分到底是先有AGN还是先有恒星突增,还是两者一同出现。这个引人入胜的问题,在下一代望远镜问世之时,将会迎刃而解。

美国航空航天局计划在今年把“空间红外望远镜设备”(Space Infrared Telescope Facility)送入太空,这台望远镜将有助于揭示最早的星系中AGN与恒星突增的关联。科学家根据红外、可见光及x射线等各方面的数据,可以确定究竟是AGN还是恒星突增左右着星系形成期间的活动,这样就能够分辨孰先孰后。还有一项重要的任务是找出更多的与NGC253相似的近邻星系。

AGN与恒星突增的关联,可能是宇宙中极端的隔代关联。黑洞是老年恒星死亡后的遗骸聚集而成的,恒星突增却标志着生机勃勃的新一代恒星的崛起。宇宙或许正是靠了老一辈和新生代的协同工作,才得以打造出无数星系,包括我们人类的银河。

[邹伟/译 周松/校]

请 登录 发表评论