![1506057321482970.png OAB89VA0(ON}SH$][6G7W71.png](/resources/image/20170922/1506057321482970.png)

太空时代以来,尽管已经有来自36个国家的航天员进入过太空地球轨道,但他们乘坐的都是美国或俄罗斯的载人航天器。中国在自己的载人航天发展计划中,学习并采用了由俄罗斯和美国首先开发的一些技术。“神舟”五号的很多特征都为太空专家所熟悉。乍一看,它就像是比俄罗斯“联盟”号(Soyuz)飞船稍大的翻版。但是,中国航天局自行研制了其中一些关键系统,而且“神舟”五号在某些方面的技术要优于“联盟”号。

“神舟”五号的首次载人飞行具有深远的外交意义。除了提高中国的国际威望之外,中国希望这项计划能促进本国航空航天、计算机和电子工业的进步。首次行动的成功,使中国将有可能在地球轨道建立自己的空间站。不出十年,中国在太空领域的作为可能远远超过俄罗斯和欧洲航天局。而且,如果中国成为继美国之后最重要的太空力量,那么,全新的“太空竞赛”也许就近在咫尺了。

“神舟”五号的秘密

中国的太空雄心要追溯到l970年,当时,“长征”号运载火箭将中国首颗人造卫星送入地球轨道。这颗直径l米的卫星在绕地球运行时,播放着爱国歌曲“东方红”。l990年代初期,江泽民主席批准了中国载人航天工程启动,这项决策引发了声势浩大的研制高潮,很多方面不亚于美国NASA在l960年代开展的“阿波罗”登月计划。在酒泉,这个中国三个火箭卫星发射中心之中最老、最大的发射中心,一座新的火箭组装大楼和发射台按时建成,并且已经于l999年首次完成了无人“神舟”号飞船的飞行。尽管监督计划实施的中国空间技术研究院,在诸如航天员的训练等很多方面采取保密措施,中国媒体还是刊登了载人飞船的许多技术细节。

“神舟”五号包括三个舱。航天员将呆在咖啡杯形状的返回舱中(按照NASA的说法,叫做指挥舱)。这里有座椅(起飞时航天员可以水平躺在上面)、控制板等等。与返回舱前端相连的是筒型加压的轨道舱,这里为航天员提供额外的工作空间。返回舱后端是圆柱形的推进舱,火箭引擎和电力系统就安装在这里,它还配备了一对总面积为24平方米的太阳能帆板。

运载火箭的正式名称是“长征”二号F型火箭,还有一个富于诗意的名字叫“神箭”。它是“长征”二号E型(由中国军用导弹发展而来的液体运载火箭)的升级,具有运载载人飞船的可靠性。与同系列运载较重负荷的其他运载火箭类似,它在原先4个主引擎的基础上,又增加了4个捆绑式火箭助推器。所有的火箭都使用液体四氧化二氮和偏二甲肼作为推进剂,而不是NASA航天飞机的主引擎所使用的液氢燃料,它虽然更有效但也更麻烦。“神箭”的发射推力为60.4万千克力,介于“联盟”号的标准助推器(41.1万千克力)和“土星”lB型运载火箭(74万千克力)之间,后者运载过几艘“阿波罗”航天飞机进入地球轨道。

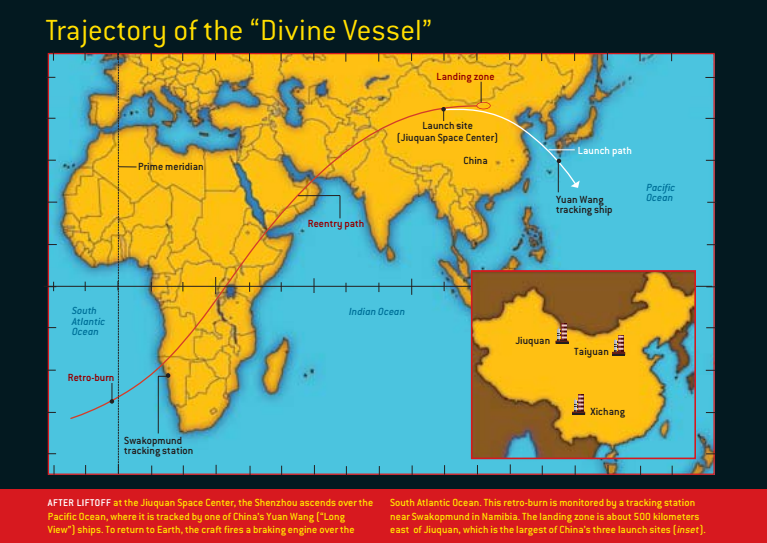

“神舟”五号的飞行路径与前四艘无人飞船相同。在起飞之后,火箭朝东飞行,经过位于青岛(这里有新建的测控站)的中国海岸线,然后以最大5倍于重力的加速度飞越黄海。飞船一过日本九州岛南部,就联络上大型测控船,并很快达到大约每秒8公里的轨道速度。“神舟”五号轨道倾角大约为42度,比起国际空间站的52度轨道倾角,更靠近赤道。

为返回地球,“神舟”首先要抛弃轨道舱。接着,推进舱将启动一台小型制动引擎,以便将载人飞船的速度降低到大约每秒200米。这时,地球重力可以将飞船拉到高层大气层,而空气阻力使它的速度进一步降低。由于预定着陆场位于酒泉卫星发射中心东部约500公里处的内蒙古四子王旗,飞船还在半个世界之外的南大西洋上空时,制动引擎点火。减速之后,推进舱和返回舱分离,推进舱在大气中焚毁,而返回舱底部配备防热大底,它可以抵挡返回大气层时的高温,保护航天员不受伤害。

“神舟”五号的着陆程序沿用了“联盟”号和“阿波罗”号飞船的模式。经过较大负加速度的减速之后,返回舱在低层大气中自由落下,在距离地面10公里高处张开漏斗形减速伞,接着打开更大的主降落伞,然后抛弃沉重的防热大底。通过触发返回舱底部的一组制动火箭,减缓它在大草原的落地撞击。在着陆场守候的搜索救援队立即奔向着陆点,接回航天员。

![1506057376170035.png ]4$8IU[CP_AP5`JZFZ]L%YH.png](/resources/image/20170922/1506057376170035.png)

“联盟”号的翻版吗?

第一艘试验无人飞船“神舟”一号于1999年l1月20日发射,在轨道中飞行了不到一天的时间。在此后的三次飞行中(分别于2001年1月10日、2002年3月25日和2002年12月30日发射),每次飞船都在轨道上运行了一周时间,以便测试更多、更为精密的仪器设备。据报道,“神舟”二号还搭载了猴子、狗和兔子以测试飞船的生命支持系统。据称,“神舟”四号已经具备了载人能力,具有搭载3个人所需的全部装备。事实上,据报道,航天员在返回舱内参加了倒数计秒,仅仅在起飞前数小时才离开飞船。

由于“神州”在外观上与“联盟”号类似,许多观察家得出结论,认为中国的载人飞船是一家复制品,只不过做了少量改动。英国《简氏航空指南》(Jane’s Space Directory)的编辑David Baker认为:“神舟’在相当程度上就是一艘‘联盟’号,可以说它是现货供应的。”但是,《中国航天计划:从概念到未来能力》的作者Brian Harvey批判了这种观点。在谈到低技术太空船和广泛模仿别国设计问题时,Harvey说,“对于中国的航天计划,存在很多误解。它很大程度上反映了西方传统偏见,认为中国不可能掌握这种技术。我认为,应该去看看这些年来中国实施他们计划的方式,缓慢、耐心、谨慎、有纪律性地推进,仔细挑选技术方案,他们的确借鉴了别国技术,但只是在很有限的范围内。”

大多数中立派专家都同意这种观点。有些报告表明,尽管中国曾经想购买一架功能齐全的“联盟”号飞船以供研究,但俄罗斯的开价太高,这项交易只得作罢。中国购买的航天飞船是精简版,缺少很多关键系统。另外,中国至少获得过一架在太空初期坠落在其境内的无人“联盟”系列飞船。“神舟”五号的三舱设计是一种合理安排,这种设计40多年前由美国和苏联的研究小组独立开发。

中国完全仿制的一个例子是航天服。中国政府没有隐藏这些技术引用。

中国在提到对接系统时尤其坦诚。

“长征”号的征程

“长征”运载火箭的发展也反映出中国的策略,它源于以前科研及商业用途的火箭,但已进行了相当的改进。据“长征”2F运载火箭的总设计师刘竹生称,它的可靠性达到97%,也就是说,每100次发射只可能出现三次失败。(未经改进的长征运载火箭的可靠性为91%。)而且,万一发射出现事故,“神舟”可以与火箭助推器分离。刘竹生去年1月在接受新华社记者采访时,介绍了一种新的故障诊断系统,用来监视助推器的状态,而且在必要时,可以启动备用装置或者启动逃逸系统。他说,逃逸系统可以保证航天员逃生的成功率为99.7%。

l960年代初期,NASA牵引火箭计划中为发射“水星”号开发了逃逸系统,后来又被“阿波罗”号和“联盟”号太空飞船的设计者们所采用,“神舟”五号的逃逸系统也是以此为基础。“神舟”前端逃逸塔上安装了一组固体推进剂火箭,万一发生事故,可以使飞船脱离助推器,然后,借助降落伞着陆。从起飞前l5分钟到起飞后160秒(此时飞船已经到达距离地面ll0公里的高空),固体推进剂火箭都处在准备状态。

在接受人民日报社采访时,运载火箭系统总指挥黄春平向记者展示了助推器的模型。它的有效载荷整流罩上有4个栅格翼,环绕着“神舟”号,用来保持“神舟”号逃离助推器时的稳定。他解释说:“这是逃逸系统中最困难的部分,我们曾经咨询俄罗斯专家,但是他们要价1000万美元,最终是依靠自己的力量解决了。”这以后的大多数“神舟”系统,都是沿用这种模式:研究前人工作,然后独立设计实际飞行器。

Astronauts还是Taikonauts?

中国的确在训练航天员上接受过俄罗斯的帮助。作为两国1996年合作协议的一部分,两名中国军方飞行员(吴杰和李金龙)在位于莫斯科外卫星城的加加林航天员训练中心接受训练。据报道,他们负责中国候选飞行员的训练计划。后来,中国又挑选了另外l2名飞行员,组成中国第一支航天员小组。去年1月,香港报纸提名成龙为首次载人飞行的首选人。

中国航天员都是受过大学教育的年轻喷气机飞行员,拥有超过1000小时的飞行经验。和“联盟”号一样,“神舟”的座舱空间很有限,因此对身材有要求:航天员都要低于l70厘米,体重不超过65公斤。对于中国航天员的称呼仍然争论不休:一位中国太空爱好者发明了“taikonaut”这个词,源自“太空”的汉语拼音“taikong”,而中国官方和报纸更喜欢用“航天员”。

在“神舟”任务的准备过程中,中国大力改善了用于航天研究和训练的设施。北京西北郊唐家岭的航天城里新建成了航天员训练中心,拥有压力舱、飞行模拟器、离心机和着陆冲击塔,并配有航天员教室和医疗设施。这里的空间技术研制试验中心配备了飞船设备厅、航天环境模拟器(包括世界第五大真空室)和振动测试设备。“神舟”五号的指挥控制中心也坐落在这里。

除此之外,中国还拥有4艘用来跟踪火箭和飞船的远洋船。这些“远望”号测量船部署在太平洋上来监测军方的导弹发射试验,在印度洋上来指挥卫星进入同步轨道。这次,它们被派遣到南大西洋、印度洋和南太平洋,以支援“神舟”五号的飞行。俄罗斯曾经使用过类似的舰队,但是由于预算制约,不得不在1990年代将其舍弃。中国没有购买俄罗斯的测量船,而是自己建造。

“神舟”五号返回地球经过南大西洋上空时,需要执行一些关键的地面控制,因此中国在2000年与非洲纳米比亚签订了协议,在斯瓦科普蒙德附近建造了一个陆地测控站。工程于2001年初动工,年底完成。5名工作人员常驻于此,在执行任务期间,职员人数将增加到20名。该测控站位于“神舟”返回轨道的正下方,由于飞船与国际空间站的轨道倾角不同,纳米比亚基地不能跟踪从国际空间站返回的飞行。这些安排表明:尽管“神舟”与空间站的对接系统相吻合,但中国近期还没有兴趣访问它。

中国的目标

1999年“神舟”号无人试验飞船首航成功,大大激发了中国人的民族自豪感。《人民日报》赞美其为“航天史上的里程碑,震撼世界!”

而且,中国将航天技术视为迅速追上西方国家和日本技术水平的关键。尽管还远远不能挑战美国在航天领域的地位,但中国有着更切合实际的目标。

中国航天计划的萌芽开始让欧洲航天局(ESA)黯然失色,他们在发射无人商业卫星领域处于世界领先水平,但从来没有将航天员送入地球轨道。ESA各成员国政客们觉醒了,开始追加航天研究预算。航天专家兼作家Harvey认为:在未来五年内,中国将可以挑战欧洲的年发射率(大约每年发射l0次)。他还指出:“欧洲的发射主要用于商业和科研,而中国将主要集中在气象和侦察卫星等应用和载人计划方面。”2001年,已退休的欧洲航天局科学计划前主任Roger-Maurice Bonnet称,欧洲政府必须做出政治决策,投入更多经费来维持欧洲在航天研究领域世界第二的地位(仅次于美国)。他警告说:否则,中国将在l0年内超过欧洲。

许多航天专家都认为中国有追赶欧洲和俄罗斯的想法是完全可能的。Joan Johnson-Freese说:“中国当然有推动其航天计划的政治决心。”他曾为亚太安全研究中心的专家,目前在美国海军军事学院工作。“(中国)认识到美国和前苏联在1960年代竞相发展航天技术,给提高国家在国内外声望方面带来了各种好处,也正是由于技术、工业、经济的利益促使欧洲随后进入了太空。”

中国航天官员已经为首次载人“神舟”行动安排好后续计划,足以见证其决心。中国航天科技集团公司总经理张庆伟今年1月份告诉《人民日报》的记者:“轨道舱可留在轨道上数个月,继续进行空间科学探测和技术试验,为今后我国载人航天工程建设实施第二步——飞船和空间飞行器交会对接的突破奠定基础。”观察家们普遍将这句话理解为:在不久的将来,“神舟”号载人飞船将与以前留在太空的无人轨道舱汇合并对接。

一旦具备这种能力,中国将会进行“神舟”与小型空间站实验室的对接。前面提到《嘹望》杂志2002年的那篇文章描述了这一发展计划:“载人航天获得成功之后,中国将立即发射一座试验舱,可供航天员短期停留。”其他报道描述试验舱为:“允许人类短期停留的实验室”。接下来,将会把一个可供长期停留的空间站送入地球轨道。去年1月,一些未透露姓名的官员向新华社记者提供了更多背景资料:“中国下一步将努力在载人飞船和航天器的对接技术上实现突破,并发射空间实验室。在这之后,还将建立一个长期载人空间站,解决与大范围空间科学试验和应用技术相关的问题,并为人类和平开发外空间做出贡献。”

专门研究俄罗斯和中国技术的英国航天顾问Phillip S.Clark预计,在未来两年之内,中国可能要发射一座l2至l4吨重的小型实验室。他还预测,在2006或2007年,中国将会把更大的空间站送入轨道,它相当于1970年代和1980年代俄罗斯发射的“礼炮”号空间站。最后,他相信,中国将开始研究在轨组装与130吨重的饿罗斯“和平”号结构类似的空间站。

此外,中国已经加速布署通信、气象、导航以及航天研究用无人卫星。中国官方也在讨论到2010年时,实现小型遥控飞行器的登月计划。有些西方媒体曾报道,中国还想将航天员送上月球,但这来自非官方消息,也可能因为翻译有误。一次载人登月飞行要比“神舟”计划昂贵许多倍,但回报却不见得高很多。

根据Harvey等航天专家的观点,将航天员送入地球轨道已经足以让世界对中国刮目相看。“这会让人产生中国已经成为太空超级力量的感觉,”他说。“如果中国发射自己的‘礼炮’号空间站,全世界尤其是亚洲地区将为之震惊。”中国航天计划的目标与美国、俄罗斯或欧洲存在明显不同。从已经建好的硬件设备和基础设施来判断,在可以预见的将来,中国显然打算走一条自己的道路来发展航天事业。

[柯江华/译 杨光/校 戚发轫/审]

请 登录 发表评论