分娩的艰难可能已经挑战了人类及其远祖长达几百万年。这意味着现代人类在分娩时需要寻求助产的习俗是有其古老根源的。

在树梢上分娩并不是现在的人类常采用的分娩方式,但这正是SophiaPedro在2000年3月那场肆虐陌上比克南部的洪水高峰期间不得已采取的方式。Pedro在一棵高树上生活了4天后被救,凶猛的洪水夺去了那一地区700多人的生命。她分娩后的那一天,全世界的电视和报纸都播报了Pedro和她的新生儿被救援直升机从树上救起的感人特写镜头。

在树梢上分娩对人类来说是不寻常的,但对其他灵长类动物却挺平常。几百万年以来,灵长类一直把自己隐藏在耐梢或灌木丛中分娩。人类是唯一在分娩时寻求助产的灵长类。那么从什么时候和为什么我们的女性祖先放弃了无需帮助和独立的分娩方式呢?答案就在于分娩的艰难和风险。

许多女性从推挤胎儿经过产道的经验得知生孩子不是一件轻松的事情。这是我们为我们的大脑袋和智慧付出的代价,人类有一个相对于其身体比例奇大的头。对这一学科有较深研究的人都知道,由于人类直立行走的原因,其骨盆开口的大小即胎儿必须经过的地方受到限制。但直到最近人类学家才意识到,人类胎儿通过产道所作的复杂的扭转至少10万年来一直困扰着人类和他们的祖先。化石研究结果还表明,同最接近人类的灵长类亲缘和几乎所有其他哺乳动物相比,人类骨盆开口的大小及骨骼结构决定了人类母亲在分娩过程中需要寻求帮助。的确,这种寻求助产的习俗在我们最早的祖先河姆人出现的时候就已经形成了,而且可能要追溯到500万年前,那是我们的祖先刚开始直立行走。

紧密的挤压

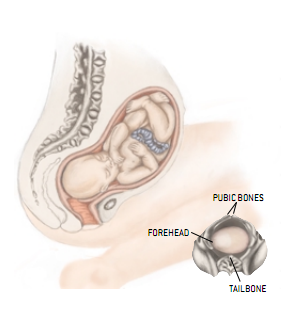

要验证助产的习俗已有数千年历史这一观点,我们首先以科学家熟知的灵长类胎儿通过其母亲产道的方式作为切入点。胎儿的头部基本上是个椭圆形,从前额到后脑最长,从右耳到左耳最短。巧合的是,产道即胎儿从子宫到达外界必经的骨盆的开口也是椭圆形的。对许多灵长类来说,分娩的挑战是胎儿脑袋的大小接近这个开口的大小。

对人类来说,这样紧密的挤压因产道的截面不是固定的形状而显得十分复杂。产道的入口即胎儿由此开始其行程之处,从左侧至右侧相对于母亲的身体来说是最宽的。然而产道的宽、窄方位在中途发生了90度的转变,这个椭圆的长轴转变为从母体的前方伸至她的后背。这就是说人类胎儿在通过产道时必须经过一系列的旋转,即其身体最大尺寸的两个部分头和肩膀必须调整得与产道的最大尺寸一致(如上图所示)。

为了设身处地地了解母亲的生产过程,设想你即将临盆。当胎儿进入产道时,他极可能头朝下,面向你的一侧。然而在经过中途那个旋弯时,他必须把脸朝向你的背部,他的后脑部抵着你的耻骨。这时,他的双肩朝向你身体的左右两侧。当胎儿还在你体内时,他仍然面朝后,但随后他将把头稍微转向一侧,这样的旋转帮助胎儿的肩转位,使他们同时还能适合母体耻骨和尾骨之间的空间。母体的产道与胎儿尺寸大小具有严密的一致性。人类女性的平均骨盆开口,最大直径是13厘米,最小是10厘米,而胎儿头颅从前到后的平均长度是10厘米,双肩跨度是12厘米。对绝大多数母亲和胎儿来说,该横截面形状变化着的产道的产程造成了人类分娩的困难和风险。

如果我们向上追溯很久以前的人类祖先、可以看到分娩并不这样困难。尽管人类与猿在遗传学上关系较紧密,但猴类或许能更好地代表人类以前灵长类的分娩模式。支持这一观点的理由是:人类发现了可能是最早的灵长类化石Proconsul(普罗猿),它约有2500万年的历史,比知道的最早的原始人类南方古猿还要早。这种无尾的动物外观像猿,但它的骨骼表明,他行动更像猴。它的骨盆也更像猴的。典型的现代猴婴的头部直径是其母亲产道直径的98%。这种情况比黑猩猩更接近人类,黑猩猩的产道相对较宽。

尽管猴婴在产出时受到挤压,但它比人类胎儿遇到的挑战要小。与现代人旋转的产道相比,猴的产道形状从入口到出口横截面保持一致。这个椭圆形最长的直径与身体的前后同向,该椭圆最宽的部分抵着母亲的背猴婴的头先入产道,它宽大的脑后部抵着母亲宽大骨盆的后侧和尾骨。这就是说猴婴面朝前从产道产出,换言之,脸与母亲的朝向一致。

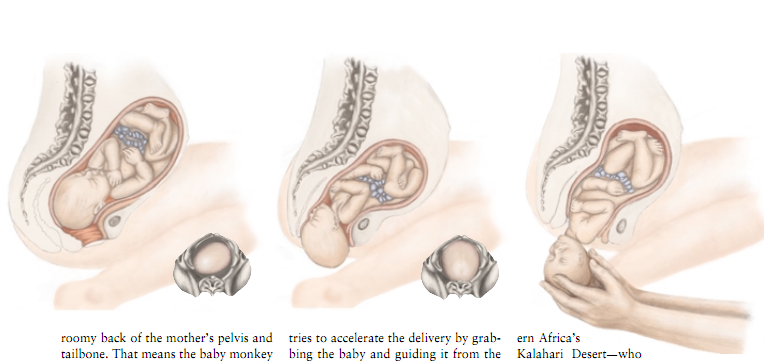

通过对猴分娩过程的直接观察可以看到其猴婴面朝前产出有一大优势。猴分娩时用后腿蹲着或四肢蜷缩在地。当胎儿被产出时,母亲向下够引导胎儿从产道产出并朝向她的乳房。在许多实例中,母猴还擦去其胎儿口、鼻上的粘液以帮助它呼吸顺畅。猴婴有能力参与自己的产出,它们的手一旦获得自由,它们就能抓住其母亲的身体并把自己拖出来。

如果人类胎儿也面朝前产出,他们的母亲就可能度过一个轻松得多的产时。而使原始人类能直立行走的人类骨盆的进化和演变迫使大多数人类胎儿后脑部抵着母亲的耻骨,即与母亲面对背(产科医生称为“枕前位”的姿势)从产道产出为此,正在分娩的人类母亲,无论蹲、坐或仰卧,当胎儿露出时往下够引导她们的胎儿是困难的。这还大大限制了人类母亲清洁其婴儿呼吸道,除去绕着胎儿脖颈的脐带或把婴儿抱到胸前的能力。如果她试图通过把持引导胎儿加速它从产道产出,她很可能会笨拙地背离胎儿自然弯曲的脊柱,这样拖拉新生儿很可能损伤新生儿的脊柱、神经和肌肉。

对当代人来说,应对这种挑战的方法是在分娩时寻求帮助。这个帮手可以是专职技术人员、助产士或一个熟悉分娩过程的家庭成员,他(她)能帮助人类母亲做母猴分娩时自己能做的一切事情。即使是简单的助产方式也能减少人类历史上母、婴的死亡率。

助产

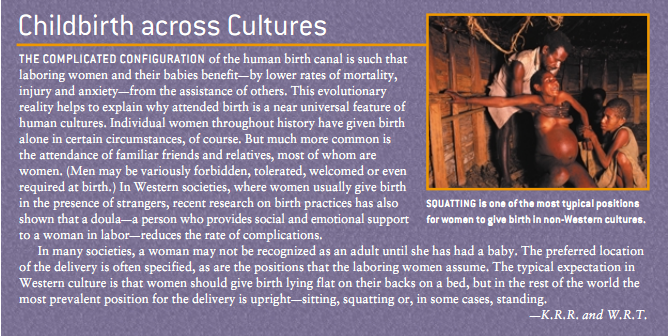

当然,我们的祖先及今日的妇女确有独自分娩成功的。许多小说情节描述了在旷野中独自分娩的强壮的农妇,或许以美国女作家赛珍珠(Pearl S.Buck)的小说《大地》(The Good Earth)中的描写最为著名。这种描述给人们造成一种假象,误以为分娩是很轻松的。但是研究世界各地分娩文化的人类学家指出,这些理解被高度传奇化,实际上人类分娩很少是轻松的,而且不受关注的也少见。今天几乎所有社会中的妇女分娩时都需要助产。即使在视独自分娩为一种文化理念的南非卡拉哈里沙漠,妇女通常也尽量不采用独自分娩,除非她们生过几个孩子,有其母亲、姊妹或其他妇女在场。所以,尽管有极罕见的例外,助产几乎是人类文化中的一个普遍习俗(请参考下页方框内的内容)。

由于人类分娩存在一定的困难和风险,可以认为助产术并不是当代人特有的,相反,它在我们的祖先就已经深深地扎根了。我们对整个人类进化阶段分娩过程的分析得知:助产的习俗可能早在500万年前就出现了,那时双足站立的出现首先压缩了骨盆的形状和大小,改变了产道。

虽然骨盆已变成化石了,但助产术这样复杂的行为方式却一直延续至今。对于人类,胎儿头颅与母亲产道这种紧密配合意味着可以重现分娩机制,如果我们知道两者相对大小的话。根据人类多个时间段的化石记录,对骨盆的剖析现在已经相当清楚,而且,通过对成人颅骨大小的广泛了解,我们能够估计出胎儿大脑和颅骨的大小。但是,从化石记录来看,直到大约10万年前人类开始掩埋尸体的时候,婴儿脆弱的颅骨才有保存下来的可能。通过掌握颅骨和骨盆的大小及形状,可以帮助我们和其他研究人员弄清婴儿出生时脸相对于它们的母亲究竟是朝前还是朝后,继而分析出分娩可能遇到的挑战。

用双腿行走

现代人的直立行走和增大的大脑制约了其分娩方式,首次出现不同于灵长类的分娩方式是缘于双足站立。这种独特的行走方式出现在大约400万年前早期人类的祖先南方古猿中(参看本刊1999年2月号C. Owen Lovejoy所著的《人类行走的进化》”一文)。尽管南方古猿的姿势是直立的,但它不比四足站立高多少;而它们的大脑也不比现存黑猩猩的大多少。最新的证据对若干南方古猿种是产生智人河姆的推论提出了质疑。但弄清它们中任意一种的分娩方式还是很重要的,因为无论如何,两条腿行走的姿势可能同样限制了相似种类动物的骨盆和产道的最大尺寸。

关于这一时期女性骨盆的结构是通过两具完整的化石适当了解到的。人类学家在南非Transvaal地区的一个叫做Sterkfontein的场址挖掘出第一具化石(称为Sts14)并推断有250万年的历史)。第二具化石是众所周知的露丝(Lucy),这具化石是在埃塞俄比亚哈德地区发现的,被认为有整整300万年的历史。根据这些标本和新生儿头颅大小的估计,肯特州立大学的C.Owen Lovejoy和路易斯安那州立大学的Robert G.Tague在20世纪80年代中期推论,早期原始人类的分娩与已知现存的任何灵长类种类都不同。

南方古猿产道的形状是个扁平的椭圆形,其产道的出口和入口的最大直径从身体的左侧指向右侧。这种形状决定了其分娩方式不同于猴、猿和现代人。胎儿的头不必在产道内旋转,但我们认为,为了能让肩膀顺利通过,胎儿的头部露出时还是需要有一定的旋转。换句话说,如果胎儿的头面对母亲身体的一侧进入产道,它的肩膀肯定与母亲从腹部至背部的方向一致,这种开始姿势意味着胎儿的肩膀可能还得横转挤压通过产道。

这一简单的旋转就绪南方古猿分娩带来了其他已知的灵长类所不曾经历的困难。胎儿肩膀在产道中的不同取向,决定了其头部是面朝还是背朝母亲从产道露出。因为南方古猿的产道是一个形状不变的匀称的开口,所以胎儿能轻松地把它的肩膀转向朝前或朝后,这意味着胎儿以较顺利的方式即面朝前产出的机会约为50%。如果胎儿面朝后脱出,那它的南方古猿母亲可能像现代人类母亲一样需要某种帮助。

不断增大的脑袋

如果单是双足站立,还不至于导致母亲分娩困难需要得到帮助,原始人类增大的脑袋在这方面肯定起了作用。对南方古猿尤其是早期智人河姆人来说,最明显的进化结果莫过于成人和婴儿脑袋的增大。早期智人的骨盆化石保留下来的极其罕见,而保存最好的样本,肯尼亚150万年前的Nariokotome化石,是一个被称为图尔卡那湖的男该。据研究人员估计,这个男孩长到成年,其脑袋很可能是南方古猿的2倍,但只是现代人脑袋的2/3。

通过碎片重组再造这个男孩的骨盆,约翰霍普金斯大学的Christopher B. Ruff和宾夕法尼亚州立大学的Man Walker估计,这个男孩看来已经达到了他的成年期。根据更近期的原始人类的一些种族的男性和女性骨盆之间可预测的差异,他们还能推断出那些种族的女性的外形,并能估计其产道的形状。其形状实际上是一个与南方古猿相似的扁平的椭圆。根据这些再造物,研究人员确定出图尔卡那湖男孩的家族可能具有类似南方古猿的分娩机制。

最近几年,研究人员一直在验证基于Ruff和Walker主张的一个重要假设,即早期智人骨盆的结构可能限制了人类大脑的发展,直到产道扩大到足以使更大的胎儿头部通过这种论断暗示,根据进化的观点,更大的脑袋和更宽大的骨盆相关。具有这两个特征的个体更成功地生出传递这种特征的后代。在助产伴随下,骨盆结构的这些变化可能使人类脑袋的大小大为增加,这发生在200万年—10万年前。

横跨过去30万年人类进化史的化石,支持了脑袋大小的增大与骨盆结构变化之间存在关联这一观点。在过去20年中,科学家们挖掘出了3个古代智人骨盆:西班牙sierra Atapuerca的Sima de los Huesos的一个男性(20多万年前);中国金牛山的一个女性(28万年前)和以色列的一个男性Kebara Neandertal(约6万年前),它也是一个古代智人。这些样本都具有曲折的骨盆开口这一现代人的特征,这提示它们的大脑袋胎儿很可能得在产道内旋转头和肩,因此得面部背向母亲产出,这是人类母亲安全生产后代面临的一个重大挑战。

大脑袋胎儿,直立行走特有的骨盆和胎儿面朝后产出的旋转分娩这三重挑战并不仅仅是当代人仅有的情况。鉴于这一原因,我们认为,很久以前就有分娩时寻求助产的习俗,因为助产能帮助克服这三重挑战带来的困难。无论如何母亲不愿独自生产,因为她们预知分娩可能带来的风险,而疼痛,恐惧和焦虑更驱使她们希望寻求保护和安全。

精神病学家曾提出,正在经历疾病和伤痛的个体寻求同伴的保护,这是很自然的选择。这可以给予他们更多的存活机会(参看本刊1999年第2月号Randolph M.Nesse和George C.Williams所著的“进化与疾病的起源”一文)。这些幸存者的后代也会在经历疼痛与发生疾病时体验这些情绪。设身处地地想一下就可以知道,妇女在分娩时流露出的这些恐惧、焦虑等情绪是毫不奇怪的。

现代妇女在分娩时有着双重的需求:既有身体上的渴望帮助又有情感上的渴望关怀。当Sophia Pedro在波涛汹涌洪水包围的树上分娩时,她幸运地得到了这两方面的帮助。在她被直升飞机救起几个月后的一次采访中,她告诉记者,也在那棵树上的她的婆婆在她的分娩过程中帮助了她。人类在分娩时渴望帮助和人类的发展史一样悠远留长。

【李燕燕/译 李爱珺/校】

请 登录 发表评论