尽管受到禁猎的法律保护,但白鲟要想存活还须努力战胜工业污染的威胁。

1535年,法国探险家雅克·卡蒂尔在第二次赴美洲探险的旅途中,在两名印第安人的引导下,沿圣劳伦斯河逆流而上。在萨格奈河河口那边,逆风和潮流把他的行程耽误了一整天。那天夜里,卡蒂尔被迫停泊在河中一个地势低洼的岛屿附近。第二天早上,他看到自己的船周围围着几只体大躯白的海豚,不禁吃了一惊。两名印第安人向导告诉他,这种海豚名叫Adothuys”,味道鲜美。事实上,这种海豚就是白鲟,一种已在圣劳伦斯河中生存了数万年之久的北极动物。

这些体小有齿的白鲟最初是在冰期结束后不久,由大西洋进入圣劳伦斯河的。气候转暖时,大西洋水位上涨,使北美洲东部沿海大片地区被水淹没。海水溅泼着圣劳伦斯湾那边的大片陆地,几乎远至北美洲五大湖以及纽约州和佛蒙特州。多种海豹和鲸类动物冒险进入称为“尚普兰”的这一内海。随着时间的推移,这片陆地再次出露,盆地干涸,圣劳伦斯河脱颖而出。

白鲟和其它鲸类继续尽可能地沿圣劳伦斯湾和圣劳伦斯河上溯,但其生存不久以后就受到了人类的干扰。大约8500年以前,游牧部落从北美洲西南部来到圣劳伦斯河河边,并聚集在白鲟夏天经过的海岸附近。游牧部落的人在这里建起季节性的住所,其残迹如今和他们捕获的海豹和白鲟的骨胳一起,埋在禾草和泥土的下面。

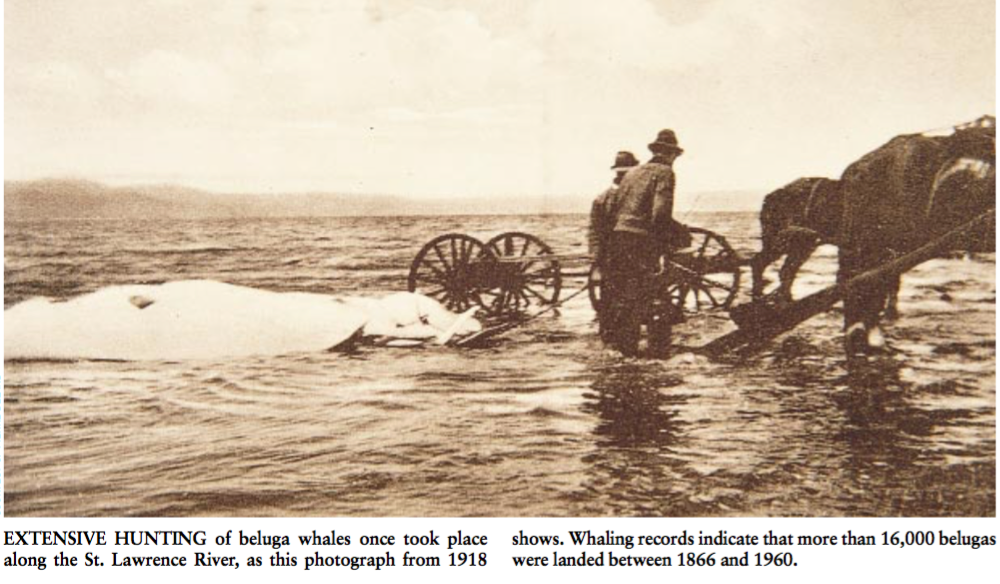

17世纪初年,巴斯克族水手在萨格奈附近上岸,以猎捕鲸类或许还有白鲟。18 世纪时,毛皮商和殖民者继巴斯克族水手之后来到这里,对于他们来说,捕鱼可以提供可观的收人。法国国王的代理人将猎捕白鲟的特许权授予一些捕猎者,他们一般采用固定式鱼梁捕鱼。这种臣大的鱼网利用落潮的势头在圣劳伦斯河广阔的泥滩上拦截白鲟。1721年时,圣劳伦斯河两岸就已设有15道鱼粱。

就某些地区而言,猎捕白鲟成了一种生活方式,白鲟则成了口头传说的主题。其中一个传说这样说道,在一天之内捕捉到100余只白鲟后,一个村庄在圣劳伦斯河附近的一个谷仓举行了一次聚会。朗姆酒、威士忌酒和葡萄酒使与会者兴高采烈,欢笑声和乐曲声在海滩上随风飘荡,正在上涨的潮水开始拍打着海滩上死去的白鲟。午夜前后,一个狂欢者看见一些无皮无肉的手试图抓住跳舞的人。逃离谷仓的人惊愕地发现,潮水又夺去了他们捕到的白鲟。骑着白鲟的人的鬼魂从月光照耀下的波涛之中升起。白鲟的眼睛彖燃烧的红炭一样发光,它们的鼻孔在游进黑暗中时喷射出一道道火焰,在黑暗的水面上留下自热的光痕。

没有人知道在19世纪初年以前究竟有多少头白鲟被捕杀。不过,据估计,1866年至1960年这一期间,约有16,200头白鲟(即平均每年有172头)被捕杀。按照这一年捕获量推算,在20世纪之交前后,白鲟的数量应在5,000头至10,000头,当白鲟捕获量日益稀少,对白鲟产物的需求减少之时,圣劳伦斯河的白鲟几乎被人遗忘了。人们如今认为,到本世纪70年代,存活的白鲟只剩下500头了。

1979年,加拿大政府对白鲟进行了禁止捕猎的全面保护。尽管采取了上述措施,但白鲟的数量至今仍然未能恢复。圣劳伦斯河的白鲟如今仍然只有500头。其数量为何未能回升一直是一个谜。一些海洋生物学家将其归因于小种群的繁殖率低或水电工程导致的白鲟生存环境恶化。然而,在过去的10多年时间里,笔者及其同事揭示了另一个原因。

污染的受害者

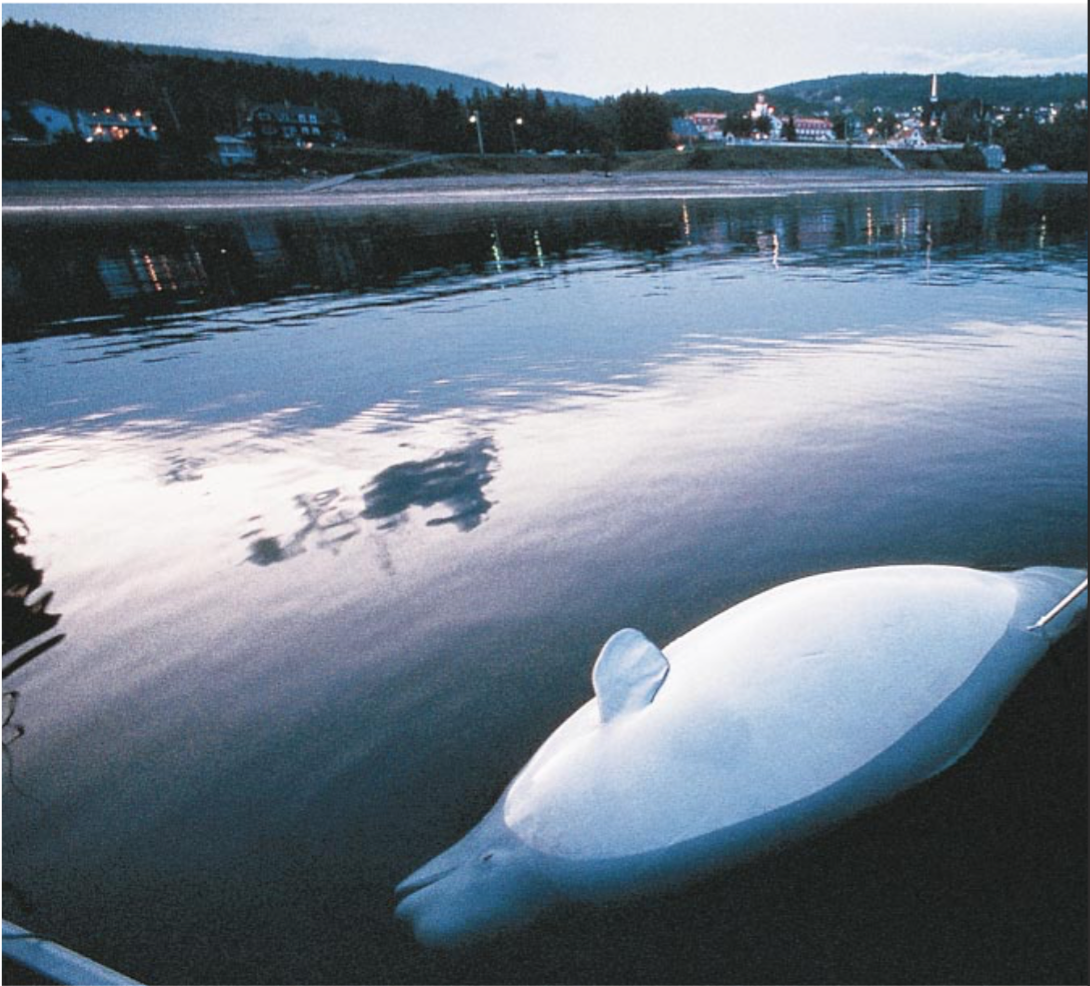

笔者对白鲟的研究始于1982年秋季,那时笔者和当地的一名兽医丹尼尔·马蒂诺一起,去查看了一头被冲上圣劳伦斯河岸滩的已死亡的白鲟。这头白鲟的体型较小,但在傍晚阳光下的浅黑色卵石河床的映衬下,显得轮廓分明。它看起来象塑料一样光滑,并且比拍岸浪花上的白色泡沫还要白。马蒂诺提议说:“我们来把它剖开吧。”此后的化验结果表明,这头白鲟很有可能是死于肾功能衰竭。组织取样则显示出,这头白鲟已被汞、铅以及多氯联苯、滴滴涕、灭蚁灵和其它农药严重污染。在同一季节的晚些时候发现的另外两头死白鲟受到同样的毒害。

从某种意义上讲,这一发现并不是什么新东西。许多科学家都已证明过别处的港海豹和鼠海豚体内的多氯联苯和滴滴涕的高含量。这类称作“有机卤素”的化合物在类脂内极易溶解。由于它们在动物体内不能分解,便在脂肪组织中蓄积起来。这类化合物沿食物链上传,最终在顶极食肉动物体内达到最高含量。已有大量文献描述过与有机卤素有关的各种疾病,其中包括肝脏损害、胃糜烂、皮肤和腺体损害和激素失衡。然而.在本世纪80年代初期时,大多数专家都认为有机卤素对海生哺乳动物没有什么威胁。

由于对采取了保护措施后圣劳伦斯河的白鲟数量仍然很少这一点难以理解,我们继续进行自己的研究。在此后15年左右的时间里,我们在蒙特利尔大学兽医学系记录了179例死亡的白鲟并对其中的73具尸体作了剖检研究。此后的分析进一步证明圣劳伦斯河的整个白鲟种群受到一系列化合物的严重污染。显著的病理学研究结果令人震惊。有40%的白鲟患有肿瘤,其中14例属于恶性肿瘤,占了有史以来报道过的所有鲸目动物恶性肿瘤病例的一半以上。此外,这些白鲟的胃溃疡发病率也很高,其中包括3例穿孔溃疡,这种疾病以前在鲸目动物中从未有过报道。由于乳腺感染、坏死或患有肿瘤,45%的雌白鲟产奶量很小。甲状腺损害和肾上腺损害也很常见。许多白鲟似乎还患有免疫力损害——患机会致病菌感染和原生动物感染的多得不成比例,其余的白鲟则患有多系统疾病,并且有几头还失去了牙齿。我们所研究的一头白鲟竟然是真正的雌雄同体动物。

相比之下,北极的其它几种白鲟则未显现上述任何一种疾病。而圣劳伦斯河的其它几种鲸类和海豹同样未见患有这些疾病。然而,后面两组动物体内确实含有与白鲟相同的有毒物质,只不过其含量比白鲟要少。北极白鲟体内的多氯联苯最大含量仅约为百万分之五,而圣劳伦斯河的白鲟的多氯联苯最大含量则比其高100倍之多。圣劳伦斯河的白鲟大部分组织的多氯联苯含量超过50ppm,按照加拿大的法规,这些白鲟本身已成了有毒废物。我们还发现,多氯联苯并非如预期那样仅限于体内的脂肪。在其它组织的类脂中也发现了少量的多氯联苯,在这些组织中,多氯联苯或许更容易对关键器官造成损害

有机卤素的毒害作用

尽管有了我们的研究结果,但许多海洋生物学家仍然坚持说,毒物并非导致白鲟病亡的罪魁祸首。他们认为,纵然我们观察到的白鲟的疾病和损害与已知的有毒化台物的作用相同,我们也没能证明其中的因果关系。而要证明这一点,我们就得找出一种特定的化合物及其导致患病的机制。于是,我们把注意力转向最严重的疾病——癌症。白鲟的癌症发病率高达人类的两倍,比马和猫都要高,并且只比狗略低一点。若是我们把对比局限在鲸类最经常患癌症的器官即胃肠道器官上,那么白鲟的癌症发病率就还要惊人,只比澳大利亚和新西兰的绵羊低。澳大利亚和新西兰的绵羊癌症高发病率被归因于用致癌的除草剂处理牧场。

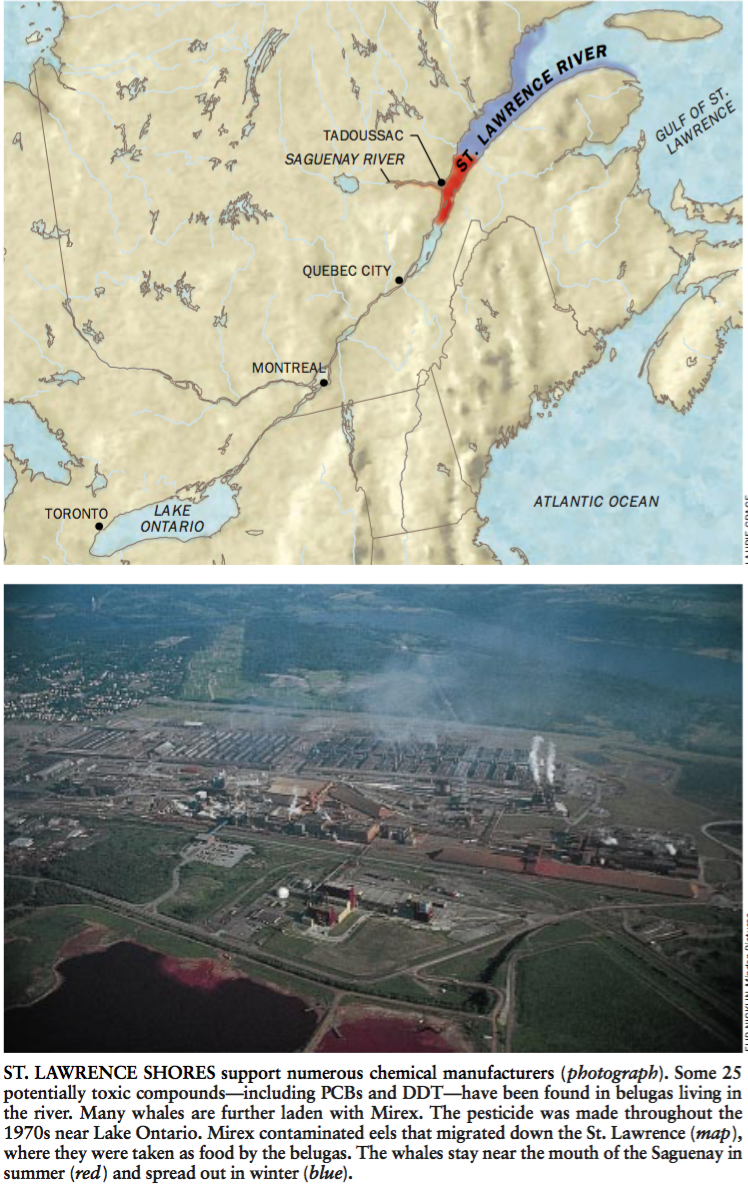

我们认为,我们发现了可以说是同一类的情况。萨格奈河的沉积物含有许多致癌作用极强的物质苯井芘,这类毒物蓄积在无脊椎动物体内。数十年来,世界上最大的制铝企业之一一直在向萨格奈河释放苯井芘。

我们得以证实苯井芘存在于圣劳伦斯河白鲟体内这一点,但却无法断定苯井芘是如何进入白鲟体内的。然而,在有齿鲸类动物中,圣劳伦斯河白鲟其独特之处在于,除了摄食鱼类以外,它们还要用嘴掘取沉积物中的底栖无脊椎动物为食。于是,我们似乎有理由认为,苯井芘就是以这样一种途径进入圣劳伦斯河白鲟体内各系统,并导致其癌症高发病率乃至最终促使其总的数量降低的。

当然,工业界的官员不同意我们的观点,而公正地说,圣劳伦斯河白鲟的癌症数据又令人困惑。患癌症的包括多种器官——胃、肠、膀胱、涎腺、肝、卵巢和乳腺。而接触一种特定的致癌物通常只损害一种特定的组织。因此,似乎很有可能还有其它一些有毒物质在起作用。我们首先注意到的是有机卤素——圣劳伦斯河白鲟体内量最大的化合物。尽管有机卤素没有直接的致癌作用,但有证据可以表明,有机卤素可以破坏某些基因的表达。此外,就许多动物而言,有机卤素可以阻碍杀伤性T细胞的活性,而这类免疫细胞通常起着杀灭恶性肿瘤细胞的作用。

此外,在胚胎期、胎儿期和出生后初期将有机卤索给予实验动物时,这类化台物会引起神经系统、内分泌系统和生殖系统的损害,并且会进一步阻碍所需要的免疫蛋白质和免疫细胞的生成。看来有机卤素很有可能对白鲟产生了这类毒害作用,这样就能解释为何圣劳伦斯河的白鲟易患各种癌症以及其它多种类型的疾病。而从我们的取样中观察到的某些损害看来确实是起因于免疫缺损。

病理学家西尔万·德吉斯(Sylvain De Guise)加入了一个由蒙特利尔的魁北克大学的米歇尔·福尼埃(Michel Fournier)主持的一个研究小组,在此之前,德吉斯已剖检过我们发现的数十具圣劳伦斯河白鲟的尸体。当时,该小组正在分析从动物活体采集的血样,以计数存在的免疫细胞的类型并检验这些细胞是否具有正常的功能。我们决定采用相同的方法,以研究从受污染的白鲟采集到的血样,从而找到血浆中的有机卤索的含量同免疫细胞的数量与应答之间的某种联系。

首先,我们需要描述白鲟血液的免疫细胞,井调整这些检验使之适合于白鲟的细胞。为了做到这一点,我们采用了养在芝加哥的谢德水族馆中的北极白鲟的血样以及我们暂时限制在其天然生境中的野生白鲟的血样。然后,我们修改了我们的分析方法,以测定白鲟血浆中的微量毒物。利用北极白鲟的培养物,我们发现,其免疫细胞在接触到实验室条件下的有机卤素时,会发生一些变化。而荷兰最近的一项研究也发现,捕获的海豹在被饲以自然条件下受到污染的鱼类时,其免疫功能也会受到抑制。这些鱼类体内的这类化合物的含量与圣劳伦斯河的鱼类相似。我们希望在不远的将来,通过采集一些圣劳伦斯河的活白鲟样品进行研究,获得一个确切的答案。

我们特别注意确定能使有机卤素产生毒害作用的最低含量。圣劳伦斯这一生态系统的所有鲸类动物和海豹都不同程度地带有有机卤紊,但并非所有的这些动物都象白鲟那样深受其害。我们知道,体型较大的动物一般说来毒物含量较低。例如,体型最小的鲸类动物鼠海豚体内毒物含量就最高,而体型最大的鲸类动物蓝鲸的体内毒物含量就最低。其原因在于,与体型较大的鲸类动物相比,体型较小的鲸类动物需要用更多的食物来维持其单位体重。此外,鼠海豚所摄食的鱼类居于有机卤紊累积的食物链高层,而蓝鲸所摄食的浮游生物则是处于食物链的底层。

事实上,白鲟体内所含毒物远远多于其体型标志的水平,这一点我们最初感到非常费解。在知道一磅鲸脂的化学物质标准含量之后,我们估算出包含500头白鲟的整个种群的每种化学物质的总含量。在考虑到它们在15年的时间内摄取的食物总量的情况下,我们的模型表明,当地鱼类的毒物含量太低,无法解释我们发现于白鲟体内的毒物的总含量之高。因此,白鲟体内的毒物极有可能还有另一个来源。

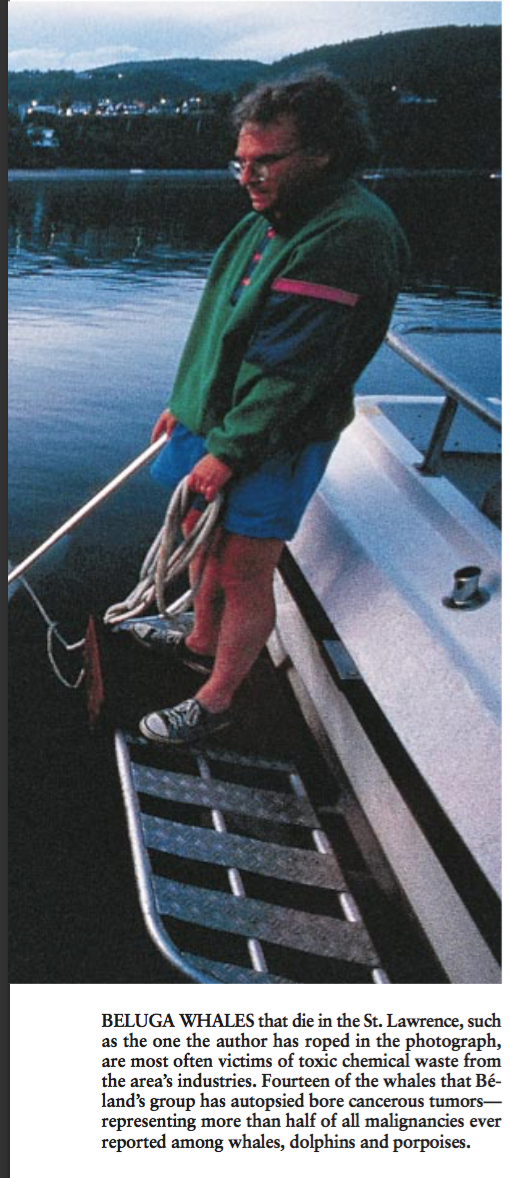

通过对一种特殊的化合物“灭蚁灵”的研究,我们发现了这一来源。80年代初期,我们惊奇地在加拿大东部的鲸类动物中发现了这种杀虫剂,它是用来杀灭美国南部的火蚁的。一项跟踪研究表明在白鲟体内测得的所有灭蚁灵都是由安大略湖附近纽约州境内的一个化工厂生产的。灭蚁灵渗入安大略湖中,而湖里的美洲鳗又将它积蓄在自己的机体组织中。每年10月,成年美洲鳗迁徙到大西洋中去繁殖时都要沿圣劳伦斯河往下游穿过白鲟的栖息地

再回到我们的模型上时,我们发现,在15年的时间内只要白鲟每年都有1O天以美洲鳗为食,它们所摄取的灭蚁灵数量上就可以达到我们在其组织中测到的水平。这一模型还表明,美洲鳗体内的其它一些化学物质(如多氯联苯和滴滴涕)也可以使白鲟体内发现的有机卤素总含量的一半得到解释。在这个时候我感到自己象一个幼稚的侦探一样,试图通过任意搜查公路上的车辆来弄清包裹是怎样从一个城市跑到另一个城市去的。在偶然发现一辆邮车之前,我一直一无所获。

到80年代末期时,在北美五大湖动物区系体内测得的有机卤素吉量显著降低了。然而我们在白鲟体内却未发现这类毒物的类似减少。起初我们推测或许白鲟体内的毒物减少要在一定的延迟期之后才会出现,因为无论从地理的角度还是从食物链的角度讲它们毕竟都远离五大湖。然而最终我们发现了另一个可能的解释,而它并未为未来显示出什么好兆头。

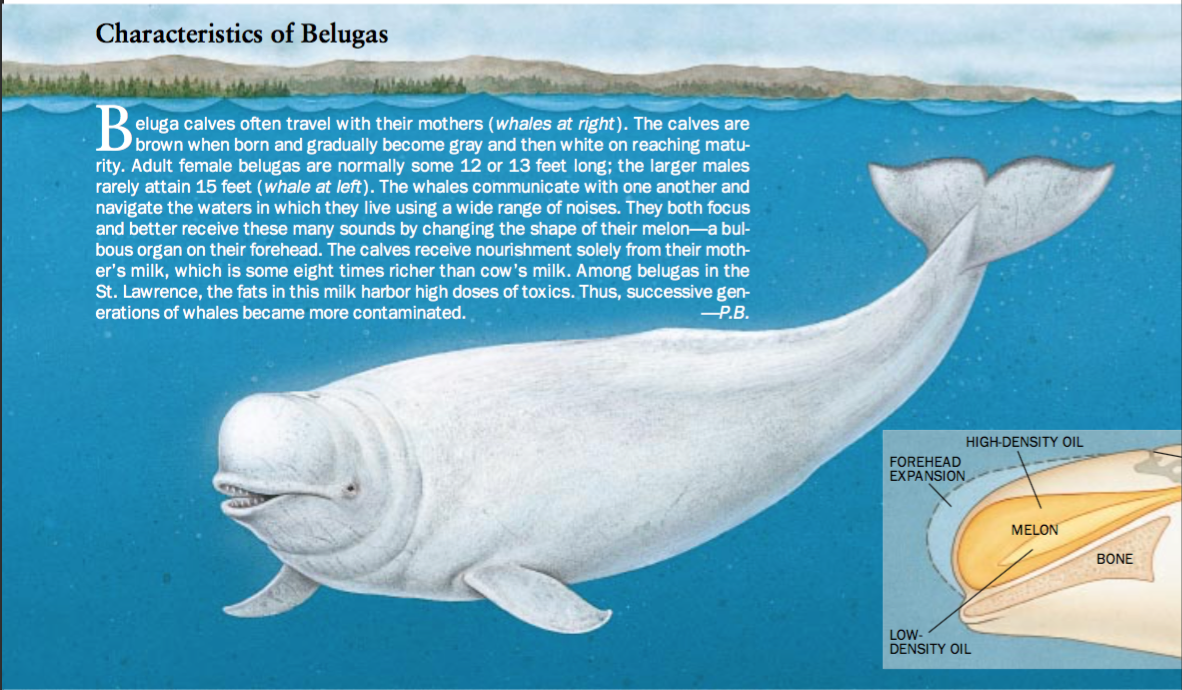

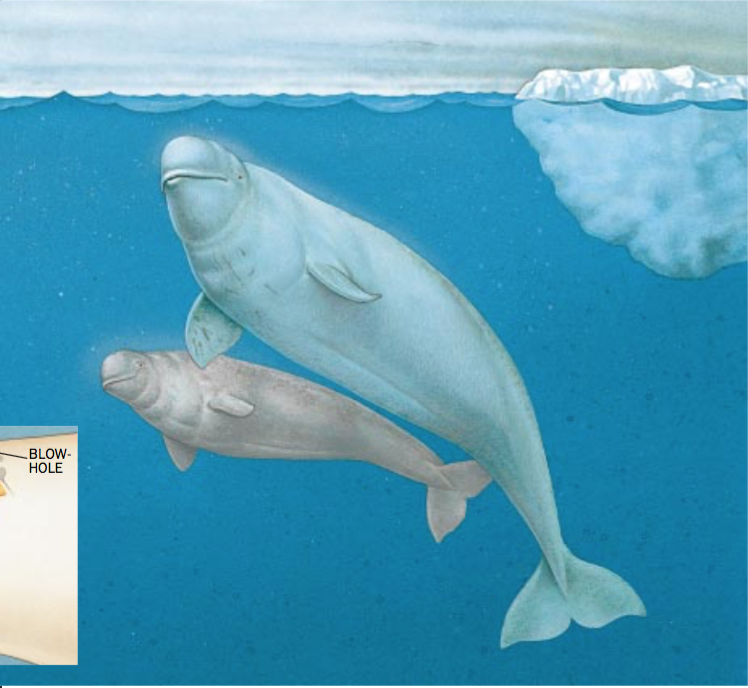

鲸脂占白鲟的体重高达40%,而且鲸脂中约有85%是脂肪组织,而这里正是有机卤素集中之处。我们发现,年幼白鲟的有机卤素含量时常高于年长的白鲟。这与通常认为有机卤素随动物一生的立场而日积月累的推测相矛盾。我们还发现,雌白鲟体内的有机卤素含量始终比雄白鲟要低。我们因偶然发现分娩后不久即将死去的几头雌白鲟而得以证实了上述推测。这些雌白鲟当时仍在产奶,而奶汁的脂肪含量约35%,经过检测得知,奶汁脂肪平均含有10ppm的多氯联苯,以及其他一些毒物。

圣劳伦斯河的毒性传代物

上述乳汁中的毒物含量仅仅约为通常在雌白鲟鲸脂中发现的数量的1/3。可是,其含量仍然高得惊人——按照人类的标准,任何东西只要多氯联苯含量在2ppm以上,就被认为是不宜于消费的。上述事实还意味着,上述毒物被母白鲟迅速地传给了幼白鲟。幼白鲟通过每日摄取约4千克乳汁,便在一年之内由出生时的约50千克,长到150千克。假设母白鲟的鲸脂多氯联苯含量为30ppm(许多成年雌白鲟的多氯联苯含量比这还要高两倍以上),其乳汁脂肪的多氯联苯含量为10ppm,大约有70%的多氯联苯正在传给幼白鲟,那么在一年的时间内,母白鲟就要传给幼自鲟约3.8克多氯联苯,即幼白鲟鲸脂的多氯联苯古量达到60ppm,也就是说,两倍于母白鲟的多氯联苯含量。与此同时,母白鲟每天要摄食10千克鱼,从而补充自身体内的多氯联苯含量。

白鲟的乳汁提供了解释。乳白鲟所摄取的食物其毒物含量比其母亲的食物要高得多。以生态学的观点来看,幼白鲟是在食物链的较高层次上摄食,在这一层次上,毒物受到了进一步的集中。毒物最初是在本世纪30年代和40年代初次进入圣劳伦斯河生态系统的。我们手中有一份50年代初期的白鲟鲸脂取样,其多氯联苯含量为5ppm。我们现在知道,每一批新的幼白鲟均是以高于其母亲的鲸脂毒物含量开始其生涯的。此后,它们每年所摄食的鱼类其毒物含量也是越来越高。因此,每一代新的白鲟开始其生涯时都是处于比其前一代较为不利的地位。

这一推断应适用于所有的捕食性水生哺乳动物,而是否适用则在某种程度上取决于它们有关脂肪储备和哺乳的策略。脂质是要储备和传给下一代的宝贵物质,尤其是在寒冷的海域。然而在脂肪古有非生物可降解的毒物的情况下,这种传代物就会象坏基因一样有害。从理论上讲,幼白鲟应显示出更为显著的圣劳伦斯河毒物引起的中毒象。然而遗憾的是,找们几乎没有找到年龄在一岁以内的幼白鲟

事实上,我们认为,如今产下幼白鲟并不多。雌白鲟或许还有雄白鲟的繁殖力可能并不象预期的那样强。它们在子宫内接触的毒物有可能阻碍其生殖系统的发育。而它们在成年时摄取的毒物则有可能破坏为生殖所必需的激素循环。几年以前就有研究证明,被捕获后饲在自然条件下受到污染的鱼类的海豹丧失了生育能力。这些海豹体内的维生素A及其前体的含量很低,而这些物质都是生长发育、繁殖和抗感染所必需的。

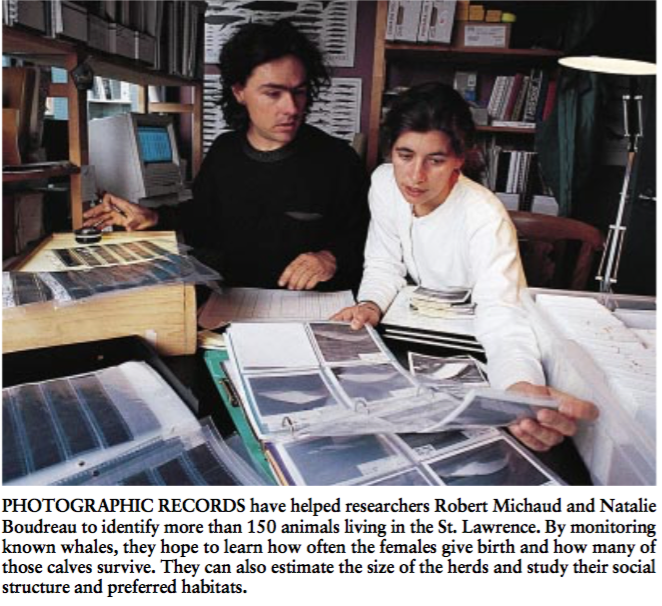

对于一个种群的存活来说,幼体的出生和成熟显然是关键所在。圣劳伦斯国立生态毒理学研究所的罗伯特·米肖和丹尼尔·利佛布弗利(Daniel Lefebvre)每年都要在圣劳伦斯河花几个月的时问观察白鲟的生活。他们在野外进行调查,估计种群的规模,确定白鲟偏爱的生境。他们还从一只小船上开展研究,计算幼白鲟所占比例。他们通过照片发现了150余头白鲟。其中有几头是带着各种年龄的幼白鲟游历的雌白鲟。人们希望在未来的几年里还能看见它们,从而使我们能够知道雌白鲟多长时间产一胎,有多少幼白鲟得以存活。此外,通过跟踪已知的白鲟,我们可以研究白鲟种群的社会结构,而通过皮肤活组织检查,还可以估计出白鲟社会群体内的遗传相关度。

迄今为止,我们还未获得任何明确的答案,然而,所有的证据都表明,圣劳伦斯河白鲟的数量之所以未能回升,是因为它们长期接触多种有毒物质的复杂混合物。我们已从各个角度研究了这一问题,并且打算继续从各个角度进一步研究这个问题。在世界上任何地方研究鲸类动物都需要大量投入精力。在圣劳伦斯河,这方面的研究也需要强烈的爱好、勇气与某种程度的远离尘世的毅力。由于我们对许多白鲟都有单独的认识与接触,行进于它们之问就有点象是串亲戚。我们没有象雅克·卡蒂尔的时代那样,发现自己在外国的水域中被密密麻麻的白鲟群所包围。来迎接我们的只是小群小群的白鲟。我们认识到,其中的每一头白鲟对于未来是多么的重要。我们可以和它们共度光阴,因为我们面前并没有等待人们去发现的新大陆,只有我们熟悉的世界在期待着我们去认识,去保护。这是一个全新的课题,没有人给我们充当向导,一切要靠我们自己去探索。

请 登录 发表评论