科学家终究会弄清月球形成的细节

如果你在一个天体物理学家的鸡尾酒会上不知说点什么好,不妨试着问一句:“角动量情况如何呢?”无论谈的是什么话题,大家肯定都会认为你有学问。在天体物理学的几乎所有领域,从星系的形成到恒星的形成,都存在一个“角动量问题”。宇宙中的所有天体似乎都不是以其应有的速率自转和公转。

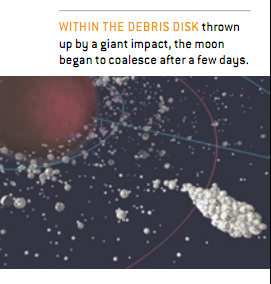

月球也不例外。如果能够把月球绕地球旋转的轨道角动量变成地球的自转角动量的话,地球大概就会飞出轨道。除了冥王星的一颗隐秘卫星外,其他行星的卫星都不具备如此巨大的角动量。月球如此巨大的角动量是让行星科学家相信它起源于另一颗行星撞击早期地球的一个原因,这颗行星绝非游荡的小行星,而是火星一样的庞然大物。

不巧的是,研究人员遇到了麻烦——这个“大碰撞模型”与早先的理论存在不可调和的矛盾。位于美国科罗拉多州Boulder的西南研究所的Robin M.Canup说:“将足够多的物质推入月球轨道以形成月球看来需要一系列相当苛刻的碰撞条件。”但是她和加州大学的Erik Asphaug所做的一项新研究也许可以打破这一僵局。

虽然“大碰撞模型”在20世纪80年代中期占据了统治地位,但它的成型是一个逐渐演变的过程。曾有人进行过模拟,试图整合月球的角动量与其他3个基本物理量——地球质量,月球质量和月球的铁含量。上述4个物理量的量值取决于3个基本的碰撞参数:撞击行星的质量、早期地球的质量和撞击角度。这4个物理量和3个参数是解决矛盾的关键。为了解释月球铁含量低的现象,碰撞不应该是轻擦碰撞(大角度碰撞),否则会有较多的铁从撞击行星溅入月球轨道;其次,为了解释月球的巨大角动量,需要一个大质量的撞击行星来补偿碰撞的小角度;再次,为了解释月球的质量,需要调整早期地球的质量。最后,你或许会发现原来把月球的质量弄错了。

1997年,大碰撞理论的创始人之一、美国亚利桑那大学的Alastair G.W.Cameron得出的月球质量比现在的值要小三分之一还多。他提出是由于小行星的持续撞击最终补偿了月球的质量。但没有几个人认同这一观点,因为小行星的碰撞会带来过量的铁。

Canup和Asphaug认为是模拟方法有问题。模拟计算依据一项称作光滑质点流体动力学的技术,这项技术将月球分成若干小块,再对每一小块进行物理学计算。先前的做法是分成3000小块,而把月球的铁质内核单独作一块处理。即使是很小的计算误差,也会引起铁含量的巨大失真,计算机只能通过调小碰撞角度来予以补偿,结果造成撞击行星的质量偏大而早期地球的质量偏小。Canup和Asphaug改分成30000小块,得出的撞击行星的质量要小得多,所有物理量(质量、铁含量和角动量)都能吻合。

鉴于月球科学的曲折历史,还没有人敢说该摸型是完善的。Cameron认为Canup和Asphaug的模型中模拟撞击的时间不够长;而东京工业大学的月球模型研究者井田茂则认为,如果进一步分块计算结果可能还会发生大的变化。

嘿,也许下次鸡尾酒会你该问另一个问题了。

释疑解惑:月球的形成

l 为什么撞击产生的碎片没有落回地球?

研究人员认为,这是由于地球受破坏后的引力不平衡以及蒸汽状碎片内部的压力梯度造成的。

l 月球的运行轨道为何是倾斜的?

撞击产生的碎片最初就像土星环一样环绕着地球的赤道。2000年有研究人员提出,由于与剩余碎片的引力相互作用,初生的月球很快就挣脱地球,在其后很长一段时间,太阳的引力进一步调整了月球的轨道。

l 为什么我们只有一个月球?

环绕地球的巨大碎片晕足以形成一个月球家族,就像木星拥有多个卫星一样。然而近来的研究发现,我们的月球曾经有过的那些姐妹们有的被合并,有的逃出了地球的引力区。木星的卫星族之所以能够摆脱这样的命运,是因为木星系统中导致其卫星轨道变化的潮汐转矩较弱。

【柯江华/译 曾少立/校】

请 登录 发表评论