今天,“精神分裂症”这个词,会让人想起Nash和Yates这些名字。Nash是奥斯卡获奖影片《美丽心灵》(A Beautiful Mind)的主人公,他显露出了数学天赋,因为他的前期工作,他最终获得了诺贝尔奖。Nash年轻时深受脑病的折磨,为此丢掉了学术职业,挣扎数年才康复。Yates是一位有5个孩子的母亲,同时患了抑郁症和精神分裂症,她因为要“把孩子们从魔鬼那里救出来”而将孩子溺死在浴缸里,现正在坐监。

Nash和Yates的经历在某些方面具有代表性,而在其他方面却不具代表性。全球约有1%的人罹患精神分裂症,其中多数人在整个成年期劳动能力会在很大程度上持续丧失,而不是都像Nash那样成为天才。许多人甚至在有症状以前就显示出智力低于平均水平,疾病出现后IQ值会进一步下降,尤其是青壮年时期发病的患者。不幸的是,他们当中只有很少的人曾经获得有酬劳的工作。与Yates相比,只有不到一半的人会结婚生子。15%的精神分裂症患者住在州或县精神病院里,另有15%由于轻微犯罪和居无定所而被收监。他们中有约60%生活贫困,每20人中就有1人无家可归。由于社会施予的援助较少,许多精神分裂症患者成了暴力犯罪的受害者而不是加害者。

我们拥有治疗精神分裂症的药物,但这其中的问题很多。今天,主要的抗精神病药是所谓的安定药,它只能使20%患者的全部症状消失,有幸对这种治疗有效的患者只要继续治疗,往往效果会较好,然而,随着时间的过去,太多的人通常会由于药物的副作用、自认为已经“正常”或得不到精神护理等原因,而中途放弃药物洽疗。2/3的患者使用抗精神病药后,症状一定程度上会有所减缓,但终生不得断根,而余下的患者疗效就更差了。

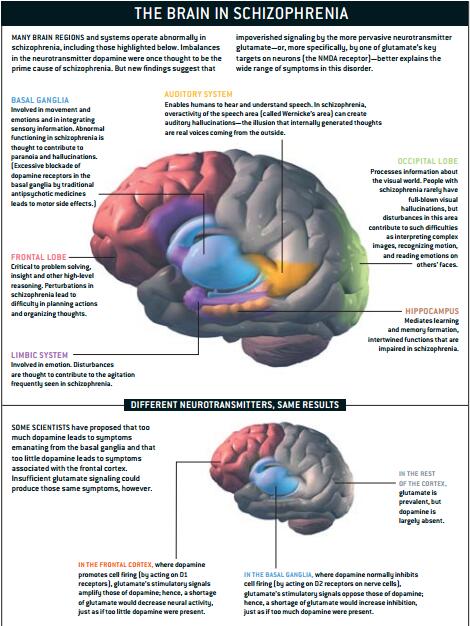

治疗药物系列的不完善,仅仅是妨碍有效治疗这种不幸疾病的一个因素。另一个因素就是用以指导药物治疗的理论。脑细胞(神经元)间通过释放能够兴奋或抑制其他神经元的化学物质(神经递质)来进行交流。几十年来,精神分裂症的发病理论集中于一种单一的神经递质:多巴胺。可是,在过去的几年里,已经很清楚多巴胺水平的紊乱只占发病机制的一部分,还存在许多其他方面的异常。人们尤其怀疑的是大脑缺乏神经递质谷氨酸。现在科学家认识到,精神分裂症实际上影响大脑的各个部分,而不是像多巴胺一样,仅在一些孤立的脑区有重要功能,实际上,谷氨酸在大脑的各个部分都发挥着关键的作用。因此,研究人员正在寻找能够纠正这种潜在的谷氨酸缺乏的治疗方法。

症状的多样性

为了开发更好的治疗方法,研究人员需要弄明白精神分裂症是怎样发生的,这意味着他们需要对其表现出来的各种症状作出解释。大多数精神分裂症的症状可以分成“阳性”、“阴性”和“认知”三类。阳性症状一般指病人出现反常行为,阴性症状一般指病人正常行为的减少,而认知症状指的是交谈时不能保持逻辑性和连贯性、不能集中注意力以及不能进行抽象思维。

人们最熟悉阳性症状,尤其是兴奋、妄想(如感到有阴谋在算计自己)和幻觉,通常是感到有人在说话。这种命令性幻听,就如同有一个声音在告诉患者,让他伤害自己或他人,这是一个特别不祥的信号:他们很难抵制得了,很可能轻率地做出暴力行为。

阴性症状和认知症状不太引人注意,但却更有害。这些症状包括一组被称为4A的症状:内向性(对他人和环境失去兴趣)、情感衰退、反应迟钝(表现为面部表情冷漠少变化)以及联系松弛性认知困难。患者组织思维没有清晰的逻辑性,经常将词语杂乱地组成无意义的句子或短语。其他常见的症状包括缺乏主动性、沉默寡言,与人难以建立友善的关系和动作缓慢等。冷漠特别容易造成病人与家人的矛盾,家人可能将此视为惰性而不是疾病症状。

通过旨在探查脑损伤的专用纸笔(pencil-and-paper)测试,显示精神分裂症患者普遍存在脑功能紊乱。实际上,患者的所有大脑活动,从基本的感觉到最复杂的思维,都受到了一定程度的影响,某些功能如形成暂时或持久记忆的能力以及解决复杂问题的能力,更易被损伤。患者也显示出对解决日常生活问题的困难,例如,该如何描述一位朋友,或者室内灯光熄灭之后该怎么做等等。难以处理这些常见的问题表明这类患者难以独立生活。总之,精神分裂症会剥夺人们在社会上生存所需要的素质:人格、社会技能和智慧。

多巴胺理论

1950年以来,因为偶然发现一类称为吩噻嗪的药物能够控制精神分裂症的阳性症状,于是人们将病因重点放在了多巴胺相关性异常方面。随后的研究表明,这些药物通过特异性地阻断一组化学分子的功能而发挥作用。这些分子称为多巴胺D2受体(现在发现5种多巴胺受体,分别为D1、D2、D3、D4、D5——审校者注),存在于某些神经细胞的表面,可向细胞内部传递多巴胺信号。同时,由新近获得诺贝尔奖的Carlsson牵头的研究揭示,安非他明会刺激脑中的多巴胺分泌。我们知道,安非他明可以诱发习惯性滥用者的幻觉和错觉。这两个发现一起促成了“多巴胺理论”。这个理论认为,精神分裂症大多数症状都来源于多巴胺在重要脑区的过度释放,如在被认为是控制情感的大脑边缘系统和被认为是控制抽象推理的大脑额叶。

40年之后,这个理论有力的方面和局限性变得清晰了。对于一些患者特别是阳性症状突出的患者是很有效的,它与症状吻合并能很好地指导治疗。少数人只表现出部分的阳性症状,如果他们坚持药物治疗的话,常常能很好地生活、工作、生儿育女并且认知力随着时间下降也不多。

然而,对于许多人来说,这个理论不是很合适。这些人的症状是逐渐出现的,不引人注意并且阴性症状掩盖了阳性症状。患者变得孤僻,常年不与人来往,认知能力较差,即使用现在上市的最好药物来治疗,其病情改善仍很缓慢。

这些观察资料促使一些研究学者对多巴胺假说加以修改。例如,一种修改意见提出,阴性症状和认知症状可能根源于某些大脑区域(如额叶)多巴胺水平升高。由于额叶多巴胺受体主要是D1型(而不是D2型),研究人员已经开始寻找能刺激D1受体而抑制D2受体的药物,但迄今未获成功。

在1980年代末,研究人员开始认识到,一些药品如氯氮平与传统治疗药物如氯丙嗪或氟哌啶醇相比,较少有肌强直和其他神经方面的副作用,对于治疗持续性的阳性和阴性症状比较有效。氯氮平是一种非典型安定药,抑制多巴胺受体的能力较传统药要弱,但能较强烈地影响其他多种神经递质的活性。由于这些发现,开发和广泛采用了集中具有氯氮平作用的较新的非典型安定药(不幸的是,现在这些药被证明能够引起糖尿病和其他一些意外料不到的副作用)。根据这些发现,人们提议多巴胺并不是精神分裂症中唯一导致功能紊乱的神经递质。其他一些神经递质同样可引发功能紊乱。

以多巴胺为重点的理论,还存在另外一些疑问。多巴胺失衡不能解释为什么对有的患者疗效极佳,而有的则没有明显的反应。这个理论也不能解释,为什么阳性症状反应比阴性症状或认知症状反应要好。最后,尽管研究了几十年,多巴胺研究人员仍然需要阐明,为什么合成多巴胺的酶或者与多巴胺结合的受体并没有表现出足够的变化来解释观察到的一系列症状。

与天使粉的关联

如果多巴胺理论不能很好地解释精神分裂症,那么是哪个环节有缺陷呢?一个关键的线索来自于另一个滥用药物:PCP(苯环己哌啶)也就是俗称的天使粉。安非他明仅模拟精神分裂症的阳性症状,而天使粉诱发的症状,与精神分裂症的各种表现相类似:阴性症状和认知症状,有时也为阳性症状。这些反应不仅见于天使粉滥用者,同样也见于短时、小剂量服用的个体和在戒毒过程中服用克他命(具有类似PCP作用的一种麻醉药)的个体。

在1960年代,这些研究第一次将天使粉的作用与精神分裂症症状对应起来,例如研究显示,使用天使粉的人表现出与精神分裂症患者相同的谚语理解障碍。最近在更多关于克他命的研究中,已经出现了更受瞩目的类似于精神分裂症的症状。特別是在克他命服药期间,正常人也会出现抽象思维、学习知识、改变策略和信息暂时记忆等障碍,以及如精神分裂症所见的全身运动系统动作迟缓和说话逐渐变少。在服用天使粉或克他命的人当中,甚至出现了喃喃自语。而在与人交谈时,他们经常离题,而且连比带划。在正常志愿者中,天使粉和克他命很少会引发类似精神分裂症的幻觉,但可加重患有精神分裂症者的这些症状。

天使粉和克他命诱发类似精神分裂症的广泛症状的能力,表明它们复制了精神分裂症患者脑内某些重要的分子功能障碍。从分子水平讲,这些药物损伤了大脑兴奋型神经递质谷氨酸信号传导系统的功能。更准确地说,它们阻断了我们所说的一种谷氨酸受体NMDA的作用。总而言之,这种受体在脑发育、学习、记忆和神经中枢处理信息中起着关键作用,同时也参与调节多巴胺释放,阻断NMDA受体后,会产生精神分裂症中典型的多巴胺功能障碍。因此,NMDA受体自身功能紊乱,不但能解释精神分裂症中的阴性症状和认知症状,同样也能从阳性症状的本质解释多巴胺功能的异常。

在正常人的大脑信息处理过程中,除了强化神经元之间的联系外,NMDA受体放大神经系统信号,如同老式收音机中的晶体管将微弱的无线电波信号放大为洪亮的声音。通过选择性放大关键的神经系统信号,NMDA受体帮助大脑对其中的某些信息产生应答,却忽略另一些信息,由此使人精神集中和注意力提髙。通常,人们对于不常听到的声音比对频繁听到的声音反应更为强烈,对于听见的声音比自己说话时发出的声音反应要更敏感。而精神分裂症患者就与正常人有很大的差别,表明依赖于NMDA受体的脑电网络状态不良。

如果NMDA受体活性降低促使精神分裂症的症状发生,那么又是什么引起NMDA受体活性降低呢?一些研究报告显示,虽然编码受体的基因看来没受影响,但精神分裂症患者NMDA受体较少。如果NMDA受体完整并且数量适宜,那问题就可能出在谷氨酸释放存在缺陷或者有化含物累积损伤了NMDA受体的活性。

这些观点,每一种都有支持的证据。例如,精神分裂症患者尸检显示,不但谷氨酸水平低下,同时有两种化合物水平升高(NAAG和犬尿氨酸),它们可以削弱NMDA受体的活性。并且,血中髙半胱氨酸水平也升髙。高半胱氨酸与犬尿氨酸一样会阻断脑内的NMDA受体。总之,精神分裂症发病的类型和症状的种类提示,能够破坏NMDA受体功能的化学物质可能在患者脑内积聚(虽然还没有定论)。这些完全不同的机制,归根结底都在解释为什么NMDA受体的传导功能会减弱。

新的治疗前景

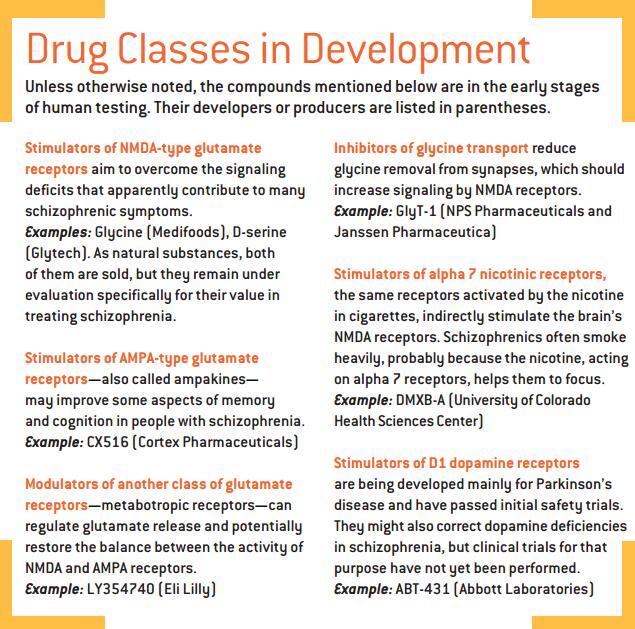

在精神分裂症中,不论是什么原因引起NMDA信号传递的失败,对该病的新认识(以及对患者的初步研究)给我们提供了希望:药物可以治好该病。这是因为W研究显示,目前视为治疗该病的最有效药物之一的氯氮平,能够逆转天使粉在动物身上引起的行为反应,而这一点是以往的安定药所不能解决的。此外,用刺激NMDA受体的已知药物进行的短期试验,已经获得了鼓舞人心的结果。除了进一步增强了谷氨酸假说的证据之外,还使长期的临床试验能够着手进行。如果在人范围临床实验中证明有效,这些激活NMDA受体的药物将成为第一个专门针对精神分裂症阴性症状和认知症状的全新药物。

笔者已经进行了一些这方面的研究。当我们和同事将甘氨酸和D-丝氨酸同常规药物一起给予患者时,患者阴性症状和认知症状减退了30-40%,阳性症状也有某些改善。最初用于治疗结核病的药物D-环丝氨酸,恰巧会与NMDA受体发生交叉反应,故给予患者这种药物,也会产生类似的疗效。基于这些发现,美国国家精神卫生研究所已在4家医院组织了涉及多个研究中心的临床试验,以确定D-环丝氨酸和甘氨酸在治疗精神分裂症方面的疗效,预计年内就会有结果。D-丝氨酸在美国尚未获得使用许可,而有的国家正在进行试验,并已取得令人鼓舞的初步结果。这些药物在与最新一代非典型安定药共同使用时也有效疗,这就使人们对开发一种能够控制所有3种主要症状的治疗方案寄予希望。

目前尚无一种在试药物具备商业化属性,例如存在治疗所需的剂量太大的问题,因此,我们和其他人正在探索替代途径。能够减慢甘氨酸从脑神经突触迁移的物质(所谓甘氨酸转运抑制剂)也许能够使甘氨酸较长时间地存在于突触中,因而可増强对NMDA受体的刺激。直接激活“AMPA-型”谷氨酸受体的药物也正在积极研究中;同时,也有人对能够防止脑内甘氨酸和D-丝氨酸功能减弱的药剂提出了建议。

多途径征服病魔

除了脑内信号传导系统外,对减轻精神分裂症感兴趣的科学家还在考虑其他引起或防止这种疾病发生的因素。例如应用基因芯片研究死者脑组织,同时比较了上万个患有和不患有精神分裂症者的基因活性。目前已经确定,对神经突触信号传导有重大作用的许多基因,在精神分裂症患者脑内是不太活跃的,但人们仍不清楚这一信息对于该病的发展和治疗究竟有何作用。

最近,精神分裂症基因的研究获得了有趣的结果。遗传对于精神分裂症发病的作用一直存在着争议。如果这个病仅仅是由基因遗传所引起,精神分裂症患者的同卵双胞胎也应该患此症,因为二人基因组成是相同的。然而,事实上双胞胎中一人患病而另一人也患病的几率只有大约50%,并且仅有10%的嫡系亲属(父母、子女或兄弟姐妹)患病,尽管嫡系亲属的基因平均有50%与患病者相同。这一差异表明,遗传因素能够强烈地使人对精神分裂症易感,但是环境因素却可以促使易感者发病或者不发病。出生前感染、营养不良、出生合并症和脑损伤等,均在促使易感者发病的可疑影响因素之列。

在过去的几年中,已经确定了几个能提高精神分裂症易感性的基因。有趣的是,其中一个是编码参与多巴胺代谢的一种酶(苯磷二酚-O-转甲基酶),尤其出现在额叶皮质中。称为反结合素〔Dysbindin)和神经调节素(Neuregulin)的蛋白编码基因,似乎会影响脑内NMDA受体的数量。参与D-丝氨酸分解的酶的基因(D-氨基酸氧化酶)可能以多种形式存在,其中活性最高者可以使精神分裂症的发病危险性提高5倍。其他的基因可能引发一些与精神分裂症相关的特性,但自身不致病。由于参与精神分裂症发病的每一个基因只能轻微提高发病的危险性,因此对基因的研究必须涉及数量庞大的人群,而所研究基因的作用还会经常出现相互矛盾的结果。另一方面,多个精神分裂易感基因的存在可能有助于解释患者中症状的多样性。有些结果显示对多巴胺受体旁路产生的影响最大,而另一些结果则表明有其他神经递质旁路的显著参与。

最后,科学家正在通过活体大脑成像和比较死者大脑来寻找线索。总体上说,精神分裂症患者的大脑比年龄相近、性别相同的未患病者要小。这一差异曾被认为仅仅表现在某些脑区如大脑额叶上,但最近的研究揭示在多区存在这种差异性:精神分裂症患者在执行任务时,大脑出现异常水平的反应,不仅激活额叶,同时其他脑区如控制听觉和视觉处理的脑区也被激活。近期研究得到的最重要发现,也许就是了解到精神分裂症不是由一个脑区引发的。正如同正常行为需要整个大脑协调,精神分裂症大脑功能的破坏,应当看作各脑区内部以及不同脑区之间的某些微妙作用发生了障碍。

由于精神分裂症的症状范围广泛,许多研究者相信由多种因素才可能导致这类症候群。现金内科医生诊断精神分裂症的根据,也许可以证明它是由一群具有相似症状和交叉症状的多种疾病组成的症候群。不过,如果研究者更加准确地识别出该症候群的神经病学基础,应该能够逐渐成熟地开发针对每个患者个体的治疗方法,调整其脑内的神经信号传导。

[赵树君/译 周松/校 张志文/审]

请 登录 发表评论