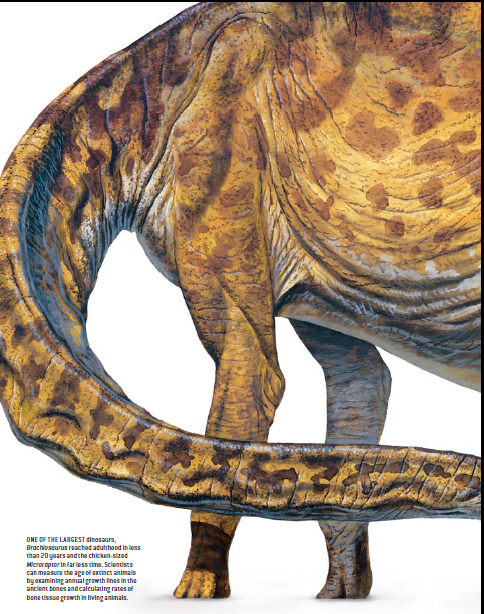

大多数人都可以悠闲地站在做成标本的霸王龙(Tyrannosaurusrex)的颌线下面,或者是在腕龙(Brachiosaurus)的肋骨骨架下面自由行走,而不必担心撞到自己的头。霸王龙的个头跟最大的非洲象相当,而腕龙则与其他的大型蜥脚类亚目动物相仿,远远大于现今地球上生存的任何一种陆地动物。我们对恐龙那令人望而生畏的巨大个头早就习为常,以至于几乎忘了想一想恐龙究竟是如何长得加此庞大的。恐龙长到这样大要花多长时间,而它们的寿命又有多长呢?恐龙的生长方式是否有助于我们了解其机体的运作机制昵?

直到不久前,我们还没有任何办法确定恐龙的年龄。古生物学家一般认为,由于恐龙属于爬行动物,它们的生长过程或许与现今的爬行动物大同小异,也就是说它们可能生长得相当慢。根据这一想法,大个头的恐龙必定会达到非常老的年龄,不过到底有多老就没有人知道了,因为现今没有任何爬行动物能长到接近恐龙的个头。

这一观点可以追溯到英国古生物学家Richard Owen爵士。当他在1842年提出恐龙超目(Dinosauria)这一名称时,实际上是给一群体型非常庞大而又十分罕见的爬行动物命名,这类动物的数量极少,人们对它的了解也很贫乏。据Owen说,这些爬行动物不仅硕大无比,而且与19世纪初人们就已经知道的海生蛇颈龙和鱼龙不同,它们是陆地动物。这类动物有5块椎骨(脊骨)与髋部相连,而不是像现今行动物那样只有两块椎骨连接髋部。而且它们的四肢位于身体下方,不是向两侧伸展开来。Owen接着指出,尽管有这样一些差异,恐龙骨骼的关键特征——包括骨骼形状,关节以及附着的肌肉等——仍然表明它们应属于爬行动物。因此恐龙必定具备爬行类动物的生理学特性,也就是说它们通常是“冷血”动物,代谢相当缓慢。这种观点就此变成了根深蒂固的传统见解;直到1960年代,人们仍把恐龙描绘成懒散笨拙的动物,它们生活在一个巨型动物纵横天下、叱咤风云的温室般的舒适世界里,肯定要经过很长时间才能缓慢地长成庞大的体型。

但是恐龙年龄的证据(也是其生长情况的证据)其实是一直摆在那里的,只不过因为藏在恐龙骨骼内而不被人所知罢了。虽然古生物学家早就知道恐龙的骨骼中有所谓“生长纹”(类似于树木的年轮),但只是到20世纪后半叶他们才开始借助于这些生长纹和骨骼内的其他结构来弄清恐龙这类已经灭绝的动物究竟是如何生长的。

骨骼泄露天机

同树木中的年轮一样,恐龙骨骼中的生长纹也是一种与年龄有关的现象。但是解读生长纹可不像解读年轮那样简单。一棵树的树干内差不多记录了这棵树的整个生长过程。把树砍倒后,就可以从树干中心到树皮一圈圈地数出它究竟有多少年轮。只有树干的外圈在长出新的木质,而内圈实际上都是死木。反观骨骼的中心却是一个相当活跃的地方。在长骨(如股骨和胫骨)的中心处,有一类“成骨细胞”分解现有的骨质,使其中的营养物得以吸收利用。这一中心(称为骨髓腔)也是制造红血球的工厂。

为了完成这些任务,整个骨骼在其一生中一直不停地生长并发生变化。一块骨骼在生长时,新的组织积聚在骨骼外侧;对于较长的骨骼,生长也发生在骨干的两端。与此同时,在骨髓腔内,成骨细胞吞食着早先积聚起来的骨质,其他细胞也在忙于沿着骨髓腔的周边制造次生骨组织,或者侵入骨骼剩余部分的皮层(外层)以重新塑造它。

骨骼中心处发生的这类活动常常会破坏动物生命最初阶段中生长过程的记录。因此,我们很难像数树木的年轮那样,一剖开恐龙的骨骼就找到其生长过程的完整记录。由于这一原因,我们通过几种方法来重构骨骼的早期生长史。一种方法是利用年轻个体的骨骼来填补早期生长记录的空白。这些较年轻的骨骼含有在老年骨骼中已遭到破坏的组织。考察这些骨骼并统计生长纹的数目,我们便可大致估计出较老骨骼中已经被抹掉的生长年份。如果找不到较年轻的个体,我们可以考察保存下来的生长纹之间的距离,从而推算出生长纹的数目。

最近我们对最著名的恐龙霸王龙进行了这种推算。美国蒙大拿州立大学落基山博物馆收藏有10多个这类巨型食肉动物的标本,其中7个标本的后肢骨骼保存得相当完好,人们可以获得这些骨骼的切片,能够放在显微镜下仔细观察。

霸王龙后肢骨骼的显微切片显示,它们只有4到8条保存完好的生长纹。靠近骨骼中心的其他一些生长纹则被次生骨组织的生长抹掉了。更令人吃惊的是,这些恐龙的骨髓腔非常大,以致原生骨皮层有三分之二都被次生骨组织吞食掉了。我们还注意到,在有些恐龙中,接近骨骼最外层表面的生长纹之间的距离突然变得非常小。这种现象以前在其他恐龙上也看到过,侧如以植物为食的鸭嘴龙(Maiasaura)就是如此。它标志着恐龙快速生长期的结束,实际上也就是恐龙到此时个头已经完全长成了。

根据我们的推算,可以估计出霸王龙完全长成要花15~18年。成年后的霸王龙髋高为3米,长11米,重5~8吨。(令人高兴的是,我们的这些估计值同佛罗里达州立大学的Gregory M.Erickson及其同事们的估计值不谋而合。该研究小组差不多在同一时间完成了他们的推算。)这样的生长速度看起来很快,实际上也的确如此,至少对爬行动物来说。事实证明,恐龙的生长速度远远快于其他任何爬行动物,不论是现存的还是已经灭绝的。

例如,Erickson和依阿华大学的Christopher A.Brochu绘出了巨型鳄鱼——恐鳄(Deinosuchus),这种鳄鱼生活在约7500万年到8000万年以前的白垩纪时期,。据估计这类庞大的爬行动物可以长到10~11米。Erickson和Brochu在考察了恐鳄颈部鳞甲的生长纹后,确定它们需要将近50年的时间才能达到这一长度,相当于霸王龙长到同样大小所需时间的3倍。用非洲象与霸王龙作比较则更为贴近一些。非洲象长到霸王龙那样重(5~6.5吨)需要25~35年,因此霸王龙长到成年的速度甚至比象还快。

进一步的研究提示,霸王龙井非恐龙中与众不同的另类角色——事实上相对于它的个头而言,它的生长速度与其他大型恐龙相比还是稍慢的。目前在南非开普敦大学的Anusuya Chinsamy—Turan发现,素食恐龙巨椎龙(Massospondylus)长到2~3米要用1 5年。Erickson和莫斯科古生物研究所的Tatanya A.Tumanova发现,体型较小的鹦鹉嘴龙(Psitta—cosaurus)在1 3~15岁时长成。而我们则推算出慈母龙(Maiasaura)在7~8岁进入成年,此时它的体长为7米。然而,巨型蜥脚类动物(雷龙类)胜过了其他所有恐龙:德国波恩大学的Martin Sander发现,詹尼斯龙(Janenschia)在11岁左右就达到成年,尽管此后它仍会有相当程度的生长。巴黎大学七分校的Frederique Rimblot-Baly和她的同事们测定,拉伯龙(Lapparentosaurus)在2O岁之前完全长成。而明尼苏达科学博物馆的Kristina Curry.Rogers则发现,迷惑龙{Apatosaurus)(人们更熟悉的名字是雷龙Brontosaurus)在8~10岁时进入成年、每年生长近5.5吨。

骨骼内的奥秘

为何恐龙的生长过程更接近于大象而不是巨型鳄鱼呢?这对于恐龙的其他生物学特性意味着什么呢?为了回答这些问题,我们必须深入恐龙骨骼内部,仔细考察一番恐龙骨骼所塑造的是什么样的组织。

典型的恐龙长骨内的组织主要是一种名叫纤维 - 板层(fibro - lamellar)的组织,它的结构呈现高度的纤维化即“编织”特征,并且围绕着一种富含血管且组织松散的骨胶原纤维基质而形成。这是在大型鸟类和大型哺乳动物骨骼中占主导地位的那类组织,而在一般的爬行动物骨骼中不常见(大型鸟类和哺乳动物比通常的爬行动物更快地达到成年)。与恐龙不同,鳄鱼骨骼主要由板层-带状组织(lamellar—zonal tissue)构成。鳄鱼骨骼结构紧凑、矿物质含量很高,它的纤维组织得较为规则,而血管则比恐龙骨骼内的血管稀疏得多,也小得多。此外,与恐龙骨骼的生长纹相比,鳄鱼骨骼的生长纹排列得更紧密,这是鳄鱼骨骼长得比恐龙慢的又一个证据。

意大利都灵大学的Rodolfo Amprino在1940年代就意识到,不论是在哪个部位上,也不论是在生长过程中的什么时候,骨骼中所形成的组织类型主要取决于当时当地组织生长得有多快。纤维一板层组织不论形成于哪个部位,也不论形成于何时,都表明当时的局部生长速度较高,而板层-带状组织的出现则说明骨骼生长较慢。依靠这种生长摸式,动物可以在不同的时期制造不同的骨骼组织。动物一生中是哪种组织占主导地位,为我们了解其生长速度提供了最有力的启示。

以恐龙为一方,以鳄鱼和其他爬行动物为另一方,这两大类爬行动物的区别之一在于恐龙在生长到成体个头的整个过程中一直不停地积累纤维-板层组织,而其他行动物的骨骼很快就变成板层-带状组织了。据此我们推断,恐龙直到成年都一直保持着较快的生长速度,因为我们找不到其他任何站得住脚的理由来解释为何纤维-板层组织在恐龙骨骼内如此长期而广泛地存在。

Erickson、Rogers以及斯坦福大学的Scott A.Yerby通过另一种方法来评估恐龙的生长速率。他们利用恐龙体重的估计值绘制出恐龙体重随时间的增长图,从而推导各种恐龙的生长曲线,并把这些生长曲线与其他各类脊椎动物的生长曲线做比较。由此他们发现,所有恐龙比所有现存的爬行动物都生长得更快,许多恐龙的生长速度与现存的有袋目动物的生长速度不相上下,而最大的恐龙的生长速度则与那些很快发育成熟的鸟类及大型哺乳动物的生长速度差不多。我们自己以恐龙身长为指标所作的研究证实了上述以体重为指标的研究结果。

在某种意义上可以说,这样的发现并不出人意料。美国加州大学洛杉矶分校的Ted J.Case多年前就已经揭示,在任何脊椎动物种属内(鱼、两栖动物等等),较大物种的生长速率绝对比较小的物种快。因此,虽然较大的物种长到成年需要较长的时间,但它们是通过更快速的生长来达到成年的。出人意料的是恐龙的生长竞有如此之快。

我们很想知道恐龙在其进化过程中的什么时候获得了这种快速生长的属性,因此我们把估计的恐龙生长速度绘在一张支系图(cladogram)上,该图汇集了所有各部分骨骼的数百种互不相关的特性。我们加进了翼龙(Pterosaurs)、鳄鱼及其已灭绝的亲缘物种以及蜥蜴的估计生长速度(翼龙是一类会飞的爬行动物,与恐龙有很近的亲缘关系,其生长过程与恐龙非常相似。)我们把鸟列入恐龙中,因为鸟是从恐龙进化来的,应该和恐龙放在一起。

为了给估计恐龙生长速度提供更多的参考资料,我们考察了现存的鸟类(现今鸟类骨骼中的组织类型与恐龙的相同)。巴黎大学七分校的Jacques Castanet及其同事在野鸭身上注射可使正在生长的骨骼染色的溶液,不同的时间注射不同的颜色,他们测定了受试野鸭的周生长率。以这些结果作为校准数据,我们确定了恐龙与翼龙的生速度毫无例外要比其他爬行动物快得多。不过我们也发现各种恐龙与翼龙存在相当大的差异,这一差异可以从Castanet对于鸟类所获得的结果看出来:长得比较慢的动物,都是个头较小的动物,正好符合Ted Case模式的预测。

爬行动物中的另类

研究恐龙的骨骼对于我们了解恐龙某些主要特征的进化有极大的启示。在2.3亿年前的三叠纪早期,恐龙、翼龙及其近亲动物的祖先同鳄鱼及其近亲动物的祖先在进化过程中分道扬镳。恐龙家族很快就形成了生长速度较快的特性,并一直保持下去:此特性把恐龙同其他爬行动物区分开来了。在接近三叠纪末期时,鳄鱼的许多近亲动物以及其他具有较典型的爬行动物骨骼结构的古老动物趋于灭绝,而恐龙和翼龙却发展到独霸天下的黄金时代,这恐怕同它们的高速生长有一定的关系。

恐龙的高生长速度使人们对其代谢特性有了更明确的认识。代谢率越高——也就是说用于建造及分解骨骼和其他组织的能量越多——组织就生长得越快。因此,如果发现了某类动物持续地快速生长(甚至到幼年期后期和成年期早期仍保待快速生长)的证据,那就意味着该动物的基础代谢率较高。由于恐龙的生长方式与现存的爬行动物不同,而与鸟类及哺乳动物非常相似,因此它们的基础代谢率或许更接近于鸟类和哺乳动物而不是现今的爬行动物。这一结论提示我们,恐龙总的说来应该是温血动物而不是冷血动物,而且前者的可能性要比后者大得多,但是我们很难搞清详情了,比如恐龙的体温有多高,体温的变动幅度有多大,恐龙能够从周围空气中获取多少热量(或者需要把多少热量散发到空气中)等等。很显然,许多问题依然悬而未决。恐龙说不定比我们以前所设想的更不寻常——它与现今的任何动物都不完全相似,而且肯定不同于传统的爬行动物。如果有人能发现一种重达5吨的现存鸟类.那么这些问题中有很大一部分将会迎刃而解。

请 登录 发表评论