阿波罗计划的科学遗产

G.Jeffrey Taylor

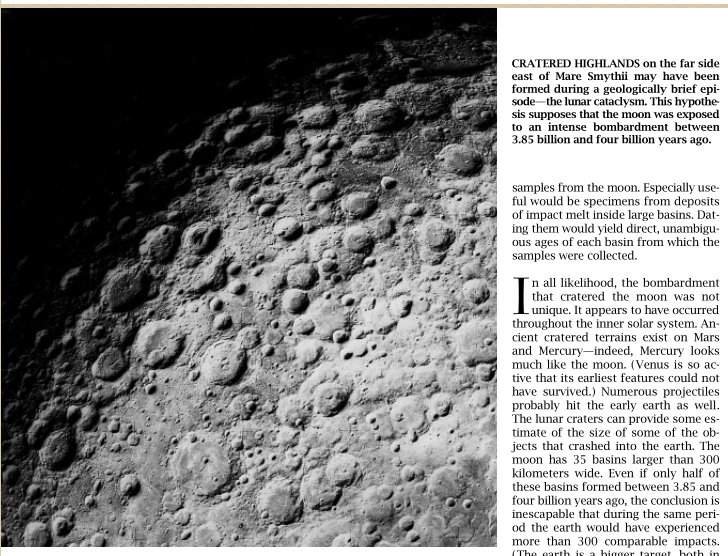

Mare Smythii东边较远处的陨坑高地很可能是地质变化中一个小小的插曲——于月球灾难中形成。

这个设想的前提是月球处于38.5亿到40亿年前宇宙空间的陨石强烈轰炸中。

取回的月岩有助于解决有关月球起源、组成、甚至影响地球生命的早期环境等问题。

在月球表面时,他们不只是在收集干燥、深色的碎石、松土,他们还在做吋间旅行,“阿波罗11号”穿越380000公里的太空旅行将他们带回到了数十亿年前。Armstrong、Aldrin以及后来的10位宇航员带回了蕴含着月球和地球的迷人历史的样品。这些岩石反映出月球动荡且惊人的起源、组成及其年龄。安装在月面的仪器使地球物理学家得以重建这颗卫星的内部结构和活动。没有阿波罗计划,就不会有这些发现。

通过到月球旅行,我们还可以认识地球。火山作用、褶皱作用、断层作用、造山运动、风化作用和冰川作用已抹去或改变了地球古老历史中的大部分。幸运的是,月球并没有这些高能的地质引擎。它在最初十亿年间很活泼,形成一系列令人感兴趣的复杂产物,但是还没有剧烈到完全消除原先发生的一切。通过将月球的环形山、熔岩流和火山岩屑与地球上的相应形成物进行比较,研究人员就可以研究检验在地球上形成这些特征的机制的理论模式。

当然,阿波罗任务并没有立即改变我们对这个最近的近邻天体的见解。要花几年的时间来分析月岩样品,然后以实验研究结果为基础形成合理的理论。各次登月共从六个着陆点取回了382公斤的月球物质。这些岩石暴露于空气中就会很快氧化,因此它们被保存在位于休斯顿的国家航空航天局林登·约翰逊空间中心的一个干燥、充氮的容器中。

这些样品所解决的第一批问题之中有关于月球的年龄。同位素年龄测定表明,月球是在地球于45亿年前形成的同时形成的。

这些研究还表明,月球直到距今约20亿年时地质活动仍然活跃。其它重大的问题则要花更长的吋间来解答。

事实上,研究人员们一直到1984年,即最后一次阿波罗任务飞行之后的12年,也未就月球起源的理论达成一致意见。意见的一致出现于我与图森行星科学研究所的William K.Hartmann和现在在华盛顿大学工作的Roger Phillips所组织的一次学术会议上出现的。这次会议是在大夏夷岛上的科纳举行的。由于科学家们顽强地坚持其观点,因此我们当中没有谁认为会有一个关于月球起源的假说能从其它假说中脱颖而出成为主要的候选者。当然我们中谁也没有想到会议后最受宠的竟不是三个经典假说之一。这些假说中的每一个都具有某些人认为是致命的缺陷。而每一个假说又都有热情的支持者。众多的科学家如此辛勤地试图修正其偏爱的想法,以适应日益增多的事实,这是人们拥有持久性和想象力的实证。在科纳,许多不牢靠的想法像纸做的房子一样倒塌了。

在这次会议中,最少受到青睐的经典假说是捕获说。捕获假说的本来型式认为地球抓住了从太阳系别处旋离而来的已完全形成的月球。原则上说,这种捕获是可能的,但可能性不大。一个在地球附近经过的物体多半会与地球相撞;或者会产生引力增强,从而大大改变它的轨道,以至永远不会再次与地球相遇。月球轨道和地球轨道,刚好产生捕获的可能性很小,以至于除了少数科学家外,所有的人都拒绝接受这一观点。

阿波罗飞行任务有助于埋葬这一理论。月球样品表明月球和地球具有近似数量的各种氧同位素,这说明其性质很类似。如果月球在太阳系内的别处形成,那它很可能会具有与地球不同的氧同位素组成。

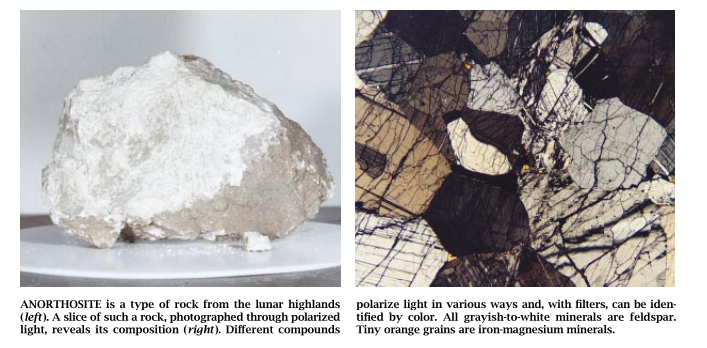

![1506312511834781.png ]U[IH~X]H_(447}QJ_YA_Y1.png](/resources/image/20170925/1506312511834781.png)

提出的第二种经典的月球成因观点是分裂假说D这一理论具有长期而光荣的历史。査理.达尔文10个孩子中的第二个儿子乔治•达尔.文最先提出这一理论。他主张地球在其形成一个核心之后的一段时间里,一度自转得非常快。它在赤道部分隆起得如此之高以至最终有一小块被拋出,成为月球。这一模式可很好解释天文学家们在100多年前推导出的月球的一个关键特征。根据月球的轨道特征和大小,研究人员们计算出月球的密度肯定比地球小。密度低意味着月球一定只有—个小的金属核,如果它真正含有—个金属核的话。分裂观点可以解释如下事实:一个分裂出的月球主要是由地球的地幔组成的(地幔是地亮和地核之间的各层)。

后来的计算表明,地球必须每2.5小时自转一次才能通过离心作用抛出形成月球的物质。一日的时间这样短是这一假说的主要问题之一:没有人能想象地球最初怎样才能自转得如此之快。将行星的形成推述为尘埃团聚的那些模型指出地球最终会自转得相当慢。即使不是完全停止自转的话,就是把能补充角动量的事件——最值得注意的是,大到几百公里宽的星子的撞击——包括在内,也无助于事。计算机模拟表明,对于每一个与地球相撞以增强其顺时针自转的物体来说,另一次撞击就会使地球呈反时针自转。即使有一种赋予地球以足够角动量的机理,分裂假说的鼓吹者也必须找出一种能消除大部分自转能的方法。今天的地-月系统几乎没有促使这两个天体彼此分开所需的动量。然而,这些计算结果为人们留下了足够的思考余地,以避免分裂假说仅仅基于动力学的理由而被低估。

阿波罗计划提供了一次新的检验。如果月球如此从地球分裂出来的话,那么它就应该具有与靠近地表(特別是地壳和地幔)的地球岩石物质完全相同的成分。月球和球确实具有相同的氧同位素组成这表明这两个天体在某种程度上说是有联系的。但是这种组成的相似性就到此为止。关键性的数据来自阿波罗15号和16号所取得的月球样品、一个留下的月震检波器网络以及光谱研究结果。这些数据使研究人员得出了月球和地球具有不同化学成分的结论:例如,月球有比地球的地幔要少得多的挥发性物质——容易完全蒸发的物质——月球完全没有任何含水矿物:它是干透了的。它也缺乏其它类型的挥发性元素,从像钾和钠这样的普通元素到铋和铊这样更稀有的化学元素3科学家们还发现月球较之地球更富含不挥发物质。

这些被称作难熔材料的元素与挥发物相反:它们要在高温下才蒸发。看来,像铝、钙、钍和稀土元素这样的难熔材料在月球中的浓度要比地球的约高50%。另一些反对分裂假说的破坏性证据来自于氧化铁与氧化镁的比值。月球中这两种化合物的比值看来要比地球的地壳和地幔中的此比值高约10%。

尽管有上述证据,伹还是没有使分裂假说的支持者屈服。他们提出一些分离挥发物并富集难熔物的模式;他们将氧化铁与氧化镁比值的误差范围扩大到足以宣称这两个天体是难以区别但是阿波罗计划得出的成果最终使大多数研究人员相信,分裂模型未能通过组成上的检验。

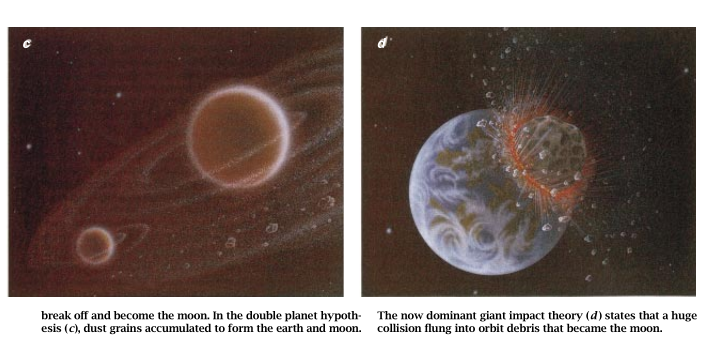

第三种经典观点是双行星假说,根据这一假说,月球和地球是从一个气体尘埃云中同时形成的。这样,形成月球的原料是来自于围绕地球轨道上运行的一个物质环。随着地球的生长,这个环和其中的月球胚胎也逐渐长大。这种假说在解释为什么月球有一个与地核相比如此之小的金属核时总是遇到麻烦。Richard J.Greenberg和Stuart J.Weidenschilling以及他们在行星科学研究所和亚利桑那大学的某些同事在科纳会议之前的一年时间内解决了这一问题,他们认为这一绕轨道运行的物质环起着一个成分过滤器的作用。入射物体的石质部分很易破碎并加入到环中;金属部分则通过环而成为地球的一部分。

大部分争论集中在这一过程的功效上,而且许多研究人员对入射物体是否会分离成核、幔两部分表示怀疑。尽管双行星假说解释了地球和月球在氧同位素组成方面的相似性,但是它无法解释挥发物与难熔物之间的不同情况。最重要的是,它碰上了角动量问题。也就是说,它无法解释地球的自转周期是怎样达到24小时的,这比根据简单的吸积模型所预言的要快,以及无法解释这个环怎样才能达到足够快的圆周运动以使其留在轨道上。

当我们筹备科纳会议时.我不知道那些支持上述有致命缺陷的想法的人会产生什么新的观点。尽管的确提出了某些改正,但是我们全都对给予一个长期被忽略的想法一一大撞击理论——的热情接受表示惊奇。在我们中间最感到惊奇的人是这次会议的一位共同组织者Hartmann,并且他还是这一见解的发明者之一。经过反复考虑之后,在支持这一想法的人中达成了明显一致的意见,认为一个巨大的轰击体与生长着的地球相撞就会撞出形成月球的质。当然,持怀疑态度的顽固分子和其他拼命墨守一种过时想法的人仍然存在,但是关于月球起源的大撞击理论已使大多数参与月球起源研究的人着迷。

这一想法并不真正是全新的。就像一个在担当多年的小角色之后“一夜成功的演员一样,大撞击理论长期以来也只是一个小角色。HEirtmann和他的同事Donald R.

Davis于1975年提出撞击理论。他们那时正在研究行星由更小的天体团聚而成的作用并且注意到有许多大的天体曾在地球附近漫游。少数天体可能有火星那样大。Hartmann和Davis提出的假说认为地球曾与这样的一个有着火星大小的天体相撞过。结果,一些碎屑被抛射到轨道中,提供了形成月球的原料。在一年之后,当哈佛-史密松天体物理中心的Alastair G.W.Cameron以及加利福尼亚州帕萨迪纳喷气推进实验室的William R.Ward试图解决角动量问题时,分别独立地提出了同样的想法。他们还提出了这一机制的详细细节,根据此机制物质可以到达轨道上而不会回落到地球上。

Hartmann和Davis的这一研究成果已在此之前的几乎三十年就由哈佛大学的已故地质学家Reginald A.Daly先期考虑过了。月球科学的两位杰出的先驱者,密歇根州大急流城的Oliver机器公司的RalphB.Baldwin和加利福尼亚州门洛帕克美囯地质调查局的Don E.Wilhelms发现,Daly在1946年就已提出月球是由于地球与一颗行星大小的天体的偶然相撞而形成的.尽管Daly的分析含有错误,但是大撞击的想法被淸楚地陈述在一篇富有洞察力但又完全被忽略的文章中:即使Daly的这一著述被广泛传阅,它的价值也会被低估,因为这篇文章发表在科学家们意识到撞击是一个重要的行星过程之前[参看Gunther S.Stent所著“科学发现中的早熟性和独特性”(Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery)—文;《科学美国人》杂志1972年十二月号]。

尽管大撞击假说在科纳会议上宣布之前一直不引人注目,但是从1984年那次会议以来没有任何东西动摇过其作为主导理论的坚固地位。它还简单地解释了许多观测结果,月球在其中心缺乏金属铁是因为撞击体的核落到了地球上,所以月球是由这两个天体的硅酸盐部分形成的。在地球和月球之间存在着氧化铁与氧化镁比值的不同是因为月球主要是由撞击天体形成的。(人们假定轰击体所含的氧化铁比地球少。)

月球是干燥的,这是由于在碰撞期间产生的数不清的热量:高温使所存的水和其它挥发物蒸发。在月球成分中存在难熔物,这是由于它们在受热之后就很快凝聚因而加入到了月球中。地球和月球之所以会出现相同的氧同位素组成是因为撞击体和地球是在演变中的太阳系的同一区域内形成的。最后,这一假说解释了那个最困难的问题:地-月体系的角动量问题。轰击体一定撞击到地球的偏心部分,远离地球的中心轴。这种类型的爆裂会使地球的自转加速到现在的值。

大撞击理论最具诱惑力的方面是这种碰撞是行星形成过程的一个自然结论,不需要求助于不寻常的或是为这一目的而专门安排的环境。这种巨大的灾变并不是不可能的。的确,行星科学家们现在已求助于用巨大的撞击来解释水星的组成和天王星的巨大倾斜。如果没有这场发生在太阳系早期历史中的巨大事件,天空中就不会有月球。地球既不会像它现在这样自转得如此快,也不会有这样强的潮汐。几日就会有现在一年这么长,就像金星上现在的情况一样。如果那样,我们就很可能不会在地球上注意这些情况了。

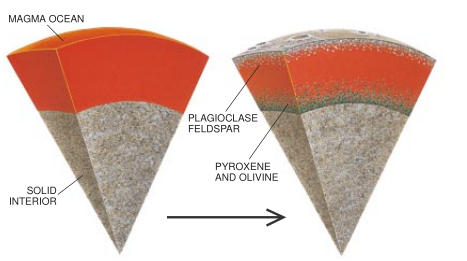

除了解决月球的起源问题外,阿波罗样品还使研究人员能够推断这颗卫星的构造和演化。从月球的特征看来,月球似乎已被内部过程在相当程度上再造,虽然再造程度比地球上的要小得多。几百公里深的巨大岩浆体促进了这些事件,这一岩浆体显然曾包围着月球并且有助于形成月壳和月幔。自从阿波罗11号带回第一批样品之后,这种岩浆洋理论就已作为月球科学的一个主要原则而起着支配作用。

表土样品含有一小部白石和卵石,它们主要由称为斜长石的硅酸钙铝所组成。某些称为斜长岩的岩石基本上由斜长石组成。哈佛·史密松天体物理中心的John A.Wood和芝加哥大学的Joseph V.Smith各自独立地提出,这些出现在阿波罗11号所采表土中的异常颗粒是由远处高地区域(月球的浅色区域)受撞击产生的碎屑被拋到月海区的。因此,他们论证道,高地(也可译为“月陆”——校注)一定是富含长石的岩石占优势。这一大胆的推测得到了一些高地区着陆的阿波罗16号和其他飞行器的证实。由沿轨道运行的阿波罗15号和阿波罗16号的指令舱所进行的遥远化学测定结果以及由我的同事夏威夷大学的B.Raymond Hawke及其助手所进行的对这些高地的望远镜观察结果也提供了关键性的证据。

但是这一推论对Wood和Smith来说还不够。他们想知道为什么高地会如此富含斜长石。这种物质可能聚集在岩浆顶部,就像冰块浮在一杯水中一样。在地球上这类事件发生在称之为层状侵入体的大岩浆体中;这种构造是当致密的矿物下沉而较轻的矿物上升时形成的。Wood和Smith认为漂浮在岩浆“海”中的长石,最终形成了月亮。由硅酸铁和硅酸镁组成的重矿物——橄榄石和辉石则下沉形成月幔。而且,这两位研究人员论证道,如果所有的高地都富含长石,那么岩浆肯定是无处不在地包围着月球。因此,曾经诞生过岩浆洋,这是一个在阿波罗飞行任务之前还无法想象的观点。

对岩浆洋槪念的进一步支持来自于一个似乎不连续的岩群——月海玄武岩。这些岩石富含橄榄石和辉石,它们是在岩浆洋中下沉的重物质,月海玄武岩在距今三十亿年前以前熔岩的形式喷出到月面上。最重要的是,这些玄武岩缺少一种被称作铕的示踪元素。然而,来自于高地的斜长石则富含这种元素。事实上,高地中铕的富集量大约与月海玄武岩中的亏损量相等。这些发现支持了下述推测,即月海和高地都是由岩浆形成的。在它们的形成过程中,富含长石的高地只是比月海玄武岩抓取了更多的铕。

岩浆洋的存在引起了一个问题。它是怎样首先形成的呢?特别是熔化行星物质所必需的能量是从哪儿来的呢?核的形成过程可能会提供某些能量:金属铁的下沉要释放热量。导致月球形成的猛烈撞击提供了更多的能量。地球物理学家

研究了这个问题并且得出结论:是大撞击导致了大量熔融物们已经详细质的生成。熔融作用是如此之剧烈以至高达轰击体和地球的65%都变成了岩浆。

岩浆洋概念现在也被用于其它行星。它正在改变着科学家们考察太阳系的演化和早期历史的思路。在实验室中,实验人员试图确定在岩浆中是如何形成矿物以及一些示踪元素是怎样在岩浆和结晶物质之间分配的。另一领域的研究人员研究了发生在45亿年前地球上的岩浆洋中可能存在过的一些过程(那时起地球的地质活动已经消除了所有关于岩浆洋的证据)。我一直在整理某些小行星、特别是那些形成有铁核的小行星在它们历史的早期也诞生过岩浆洋的证据。之所以进行这些研究工作是因为大胆而富有创造性的科学家们认为在一块月球碳灰色松土堆内的几十个小白石具有特别重要的意义。

尽管这些证据令人信服,但是某些研究人员仍然对岩浆洋理论表示怀疑:他们举出存在有月球高高地缺乏长石的例子。该证明要求在围绕高地月壳的轨道上对月球进行一次全面观测。克莱门廷(Clementine)号探测器(国际部用以检验先进传感器的一项任务)最近已完成了它利用光谱方法绘制月球图的任务(国家航空航天局已不再安排进行探测飞行的任务)。克莱门廷号探测器上的传感器所得到的信息可以提供能査明月亮中斜长石含量的关键性数据。

在发生大撞击和由岩浆洋引起的构造形成作用之后,月球经其演化过程中的另一个阶段:冲击成坑作用。这一重要的地质过程事实上仍然影响着各行星。它的重要性并不总是被人意识到。在太空时代以前,许多科学家声称是火山作用形成了月坑和月穴。但是随着阿波罗飞行任务的进行,对冲击过程及冲击产物的了解大为增强。地质学家们证实地球上的许多环形构造是由于与地外天体相碰撞形成的。他们研究这些构造的目的是为了査明这类构造的关键特征。另一些研究人员则在实验室中使用能以每秒几公里的速率推动轰击体的高速枪来产生冲击坑,这些轰击体猛烈撞击在靶子上。

第一位对月坑的冲击成因收集有力证据的人是著名地质学家Grove K.Gilbert,他从基础填图到水文地质均有贡献。1893年他发表了一篇名叫“月球的脸”的经典文章,这篇文章是第一次对地球卫星所进行的地质研究文章。Gilbert正确地将月海证认为广阔的熔岩平原。他还描述了月坑并且解释了它们为什么不可能是火山成因的理由。就像Daly的关于月球起源的那篇文章一样,这篇文章也被人遗忘了数十年。事实上,直到本世纪四十年代初期冲击成坑的观点才重新引起人们的注意,当时Baldwin开始研究月球。具有讽刺意味的是,Baldwin是在1948年收到Daly的一封信后才得知Gilbert的重要研究成果的。

高地尤其受到猛烈的冲击,高地岩石表明了这一点。大多数的样品都已被冲击波所熔化、混合、压碎和压缩。这些被称作角砾岩的岩石就象M.C.Escher的版画那样复杂:高地角砾岩的年龄出人意料。1974年加州理工学院的Fouad Tera,Dimitri A.Papanastassiou和Gerald J.Wasserburg指出,对高地的年龄有两种明显对立的描述。第一种是在44亿年左右,Tera和他的同事们把它看成是月球初始分异的结束时期(基本上是岩浆洋终止结晶的时候)。第二种描述认为高地年龄大约为39亿年。他们推论,这第二种年龄代表了已完全消除任何先前冲击证据的猛烈冲击的时代;这些强烈撞击11再造”了月表岩石的年龄。他们把这一强烈撞击轰炸的时期称作月球的灾变”时期。这—观点主张月球上的大多数盆地和大月坑都是在一个狭窄的吋间间隔内,即从大约距今38.5亿年到40亿年之间形成的。的确,在测定过年龄的样品中,实际上所有来自阿波罗飞行计划和苏联自动操纵的“月球”20号飞行任务中月岩的年龄都是在距今35.5亿年到39.5亿年的范围内。

一些人不喜欢灾变观点。Baldwin争辨说现有的表观年龄群集现象是一种假象。实际上这些数据受到了广泛分布的喷射碎屑的污染,特别是来自形成雨海盆地的、数量巨大的碎屑的污染。雨海盆地是一个相当于“月中人”右眼处1300公里宽的凹坑。Baldwin还论证道,一些大盆地的隆起部分已逐渐下沉,这表明它们是在39.5亿年前形成的,也许早至43亿年前。Hartmann认为39亿年左右的年龄群集代表了行星吸积过程所留下的数目逐渐减少的轰击体的最后一期撞击作用。来自这一时期之前样品很少是因为他称之为“石壁”(stonewall)的缘故;当较古老的岩石由于若干次撞击而受到再加热时,它们的年龄就不断地被再造为39亿年。因此,只有最后的那些撞击事件被记录下来。Hartmann和Baldwin的证据说服了大多数研究人员。所以一次灾变——在距今38.5亿年到40亿年之间的撞击率的急剧增大——的可能性被排除了或至少是可以忽视的。

突变理论的被忽略持续了十多年,一直到休斯顿月球和行星研究所的Graham Ryder在1990年热情地重新提起这一观点为止。Ryder指出三点。一点是岩石的年龄并不容易再造。最近进行的有关撞击对年龄影响的研究工作表明,其年龄受到影响的唯一的一类物质是那些在撞击过程中熔化的物质,或许,还有撞击靶内的少量的其它岩石。大多数岩石被粉碎和被四散抛射但是并未受到显著加热。

Ryder还对Hartmann的石壁观点提出了异议。他对在阿波罗14号标本中发现的熔岩流样品很注意。这些岩石的年龄从39亿年到43亿年。它们表明,样品的年龄即使因样品处于月表最易受到破坏的位置但仍有可能被保存下来。

Ryder的第三个主要论点对所有样品都反映了巨大的雨海盆地的年龄这一看法提出了挑战。的确,大多数研究人员现在感到这—观点很可能太简单化了。高地含有许多在撞击中被熔化了的、具有不同化学组成的岩群,这一事实表明发生过若干次撞击;这些岩石的年龄也在38.5亿年到39.5亿年之间。

然而,适合于测定年龄的事件确切数目这一问题仍然存在。同样还存在着一次灾变包含多次撞击的问题。表现在灾变假说和石壁想法中的不同观点部分是由于从两个方面在观察月球。Ryder支持灾难假说是因为他有些相信月球样品所告诉我们的东西。Hartmann更关心行星是如何吸积而成的,因而更喜欢石壁理论。要使这两种看法一致需要更多的月球样品,特别有用的是那些来自大盆地内的撞击熔融沉淀物的标本。对这些标本进行年龄测定将会得出这些样品所在的每个盆地的直接而明确的年龄。

十之八九,形成月坑的冲击作用并不是独一无二的。看来在整个内太阳系内都发生过冲击作用。古老的受冲击成坑作用的区域存在于火星和水星上。的确,水星很像月球。(金星非常活动以至于其最早的特征不可能幸存下来。)大量的轰击体很可能也击中过早期的地球。月坑可以提供对某些撞击地球的天体大小的某种估计。月球有35个盆地的大小超过300公里宽。即使这些盆地只有一半是形成于距今38.5亿年到40亿年之间,那也会不避免地得出如下结论,即在同一时期地球经历了300多次类似的撞击。(地球是一个更大的目标,不论从截面积和质量来说都是这样,因此它必然受到大约20倍那么多的轰击体的撞击。在这些撞击中,有15次到20次是巨大的撞击,形成直径大于2500公里的盆地。这样的大小,与最大的月球盆地相等,大约是横跨美国大陆距离的一半。

这些撞击可能有若干戏剧性的后果。—个受到影响的特征可能是地球的地质情况。大的撞击可以改变地幔内的任一对流型式,而这些对流型式可能是受早期板块构造所驱动的。大的撞击还会迅速从地幔中挖出炽热物质,这些炽热岩石被带向地表,可能会立即熔化,形成大量的岩浆。残留的冲击坑可能会聚积沉积物。这些物质可能是从冲击坑边缘较高的地方侵蚀来的或是从中心山峰上侵蚀而来。沉积作用可能会导致最初一批大陆的形成。

生命在这段吋间内可能经历了一个成长的困难时期。那些最为剧烈的事件可使地球上所有的液态水被汽化。生命在任何地方幸存下来似乎是不大可能的。因此生命可能是被迫再次开始的。事实上,加利福尼亚州莫费特菲尔德的国家航空航天局埃姆斯研究研究中心的Christopher R Chyba认为,碰撞率在距今大约35亿年时稳定下来之前就已发生过若干次灭菌事件。只有从那时起生命才得以在地球上永久地站住脚:的确,强有力的证据表明生物是在距今36亿年才出现的,即只是在撞击减退之后大约2亿年时才出现的。最新的研究工作表明,自复制分子可以很快地发育出来,因此2亿年的时期对于生物出现来说是一个合理的时间范围。

大撞击还可用来解释地球上的大规模物种灭绝事件。撞击假说在白垩纪-第三纪边界处得到了特别好的显示,撞击导致距今六千五百万年时半数生存物种的灭绝,其中包括恐龙。主要方面的证据来自于白垩纪_第三纪边界层中铱的全球富集以及存在着受冲击形态的石英和长石。由亚利桑那大学的Alan R.Hildebrand和月球与行星研究所的VirgilL.“Buck”Sharpton领头的研究小组已识别出这次可能撞击的地点。被称作Chicxulub的撞击坑完全被形成尤卡坦半岛的沉识物所遮蔽。该撞击坑最初是由墨西哥国家石油公司(Pemex)在1981年进行重力测量和钻探活动时发现的。这个构造的直径有300公里而且有六千五百万年的年龄。

某些科学家提出,这样的大规模灭绝并不是偶然事件,而实际上是呈周期性发生的。通过观察地球上的特征来证实这一假说是不可能的。除了化石记录的不确定性外,地球上的撞击坑很少能准确进行年龄测定。由于没有正确的历史记录,要找出其周期性是枉费心机的。

月球的表面可以保存这样的证据。它拥有许多在过去六亿年期间内形成的月坑国家航空航天局约翰逊太空中心的Friedrich Horz估计这些月坑中有5000个的直径大于5公里。即使在一个局部区域内,比如说在一个半径为100公里的区域内,也有500个月坑直径超过1公里,但是准确的年龄测定则需要样品。

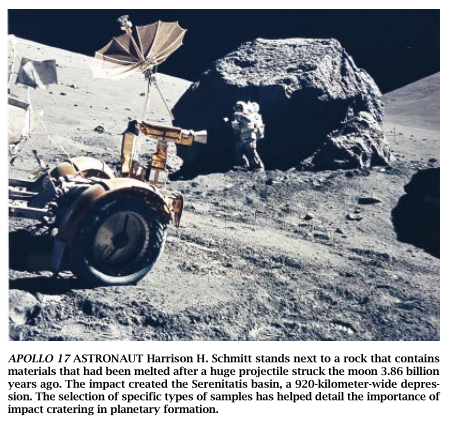

![1506312575818518.jpg )43_KHO)Z(CE$4653R}Y]VW.jpg](/resources/image/20170925/1506312575818518.jpg)

的确,为了填补有关地球起源及其早期历史的缺失资料,我们必须返回月球D起源的问题似乎已经解决,但是其细节仍然是粗略的。岩浆洋的存在并未使每个人感到满意。我们需要确定月球的整个组成,而这可以通过在轨道上进行光谱测定和在月表上进行月震研究来完成。更多的来自月球高地关键地带的样品可以使我们探索发生在复杂岩浆洋体内部的过程。没有来自月坑内可鉴别的冲击沉积物的样品,就不可能研究对月球的撞击史。而且,新的飞行任务不会像阿波罗计划那样昂贵和复杂。自动探测器可以为我们完成这一任务。

当然,美国和世界可以判定他们负担不起将大量的轨道和月面飞行器送到月球的费用。在这种情况下,我们将永远不可能了解有关月球和地球的形成、早期演化和撞击史的详细情况。只有通过继承阿波罗的遗产我们才能希望完成我们对太阳系中我们所居住地方的了解。

[肖波 译;石实 校]

请 登录 发表评论