经过一年后,一颗彗星分崩离析并撞入木星的图象仍使天文学迷们感到迷惑。

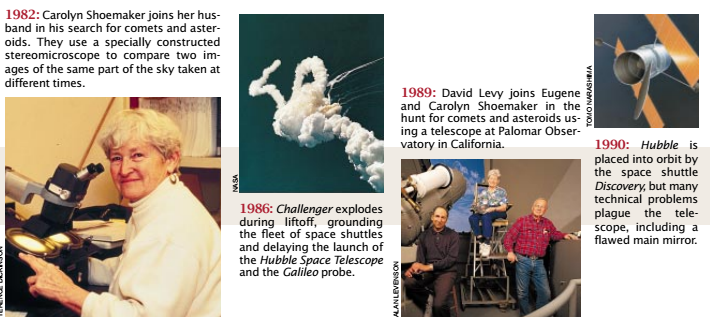

1993年5月22日,我们正在加利福尼亚州帕洛玛山天文台小口径施密特望远镜的圆穹下工作,狭小的房间里乱七八糟地堆放着论文、书刊和一台计算机。 Carolyn躬身坐在她的立体显微镜前。自从她在十余年前开始和她丈夫Gene一起搜寻小行星和彗星这些小小的天空漫游者以来,她一直用这台仪器寻找照片上的彗星和小行星。

Gene的专业生涯中有相当大一部分时间花在査找这类天体上。他进行的研究工作证明了亚利桑那州弗拉格斯达夫东面沙淇中的巨大地坑由一颗很小的小行星撞击地球后形成的。后来他研究了月球上的环绕太阳系外行星的卫星上的环形山,以及澳大利亚内地的远古撞击的痕迹。更近一些时候,他与Carolyn—道一直忙于系统地寻找那些可能撞上的小行星。

那—天,David紧盯着他的计算机,检查其电子邮件看是否有新发现的小行星需要加到观察日程中去。他白天是作家和讲师,晚上则是业余天文学家,已累计发现了21颗彗星,其中8颗是用他家后院中的望远镜发现的。我们三人自从1989年开始合作以来,已经发现了13颗。尽管合起来有了这样多的经验,1993年5月的发现仍然完全出乎我们以及科学界中的其他人——的意料。

David的电子邮件把惊人的消息从国际天文学联合会的天文学电报中传送出去(这个机构相当于为天文学家们服务的电信机构)。我们两个发现的一颗彗星将于1994年7月与木星相撞。在把其专业生涯用在考察小行星以及形成撞击坑的天体之后,Gene有可能真正看到一次撞击了。

撞击的影响

任何人即使只用最小的望远镜观察月球,都知道月球表面遍布撞击坑。它本身可能就是一次碰撞的残余物所形成的。在地球尚年轻时,可能有一个如火星大小的天体撞上了地球, 使其熔化并把一股碎片抛入了轨道中,这些碎片最终聚集而形成了月球[见《科学》1994年11期“阿波罗计划的科学遗产”一文]。月球的地质构造是静止的,也没有水和空气,因此它得以把它那遍布陨石坑的表面形态无限期地保持下去。侵蚀作用和沉积物的堆积不断地使地球的表面趋于平滑,因此地球的表面几乎看不到什么撞击坑,尽管地球所受的撞击曾比月球频繁得多。例如, 在39亿年到46亿年前的地球形成时期,彗星就曾有很多陨石落在地球上,给它带来了碳、氢、氮和氧——使生命得以演化出来的关键元素。

这类撞击也曾使生命消失。6500万年前,一颗比哈雷彗星稍大的天体撞上了现今的墨西哥尤卡坦半岛海岸。这次撞击造成了一个直径170公里的撞击坑,并把碎片抛散到全世界。当无数的微型弹道抛射体落回地球时,天空就满是陨石,而大气变得赤热。火焰在地球表面到处燃起,但这一全球地狱很快就继之以持久的黑暗,因为进人大气层的灰尘遮挡了阳光。然后,持续好多个月的全球变冷又让位于持续若干个世纪的温室效应,这是因为在撞击期间从靶岩中释放出了大量二氧化碳。许多物种灭绝了。

这一远古时代的灾变表明,来自空间的抛射体的确可能对地球产生显著的影响。我们在帕洛玛山天文台的研究计划是旨在评估这类行星际入侵者与行星及其卫星相撞的频率的若干项研究计划之一。但是, 我们并未指望在不久的将来就目击到这样一次大规模的碰撞。

—个幸运的发现

我们发现苏梅克-列维9彗星的过程开始时是相当平淡无奇的。当时我们几乎不能想象我们即将作出这一辈子中最重要的几项观察。1993年3月23日,—个暴风雨即将来临的暗黑的夜晚,我们正在帕洛玛山天文台的四台定期使用的望远镜中最小一台的周围从事着例行工作(这台望远镜有一个26英寸反射镜和一个18英寸校正透镜,用于广阔天区的巡天观测。)同我们在一起进行此项观察的是来自尼斯大学的天文学家Philippe Bendjoya。云层逐渐布满天空。尽管阴云还没有把天空遮得严严实实,我们知道它会使胶片上的暗淡的恒星、 小行星、可能还有彗星模糊不清。于是我们停止了正常的观察程序,转而决定使用我们知道已经被部分曝光了的某些胶卷。(在天气恶劣的情况下看来应当使用这种有问题的胶卷。)我们观察的标准视场之一包括木星,这一视场当时没有受到云层遮挡。我们在云层填满这一空隙之前拍了三张照片一一一张是木星的,两张是邻近天区的。在那个夜晚的晚些时候,云层又短暂地露出了空隙,于是我们得以给木星视场又拍了一张照片。

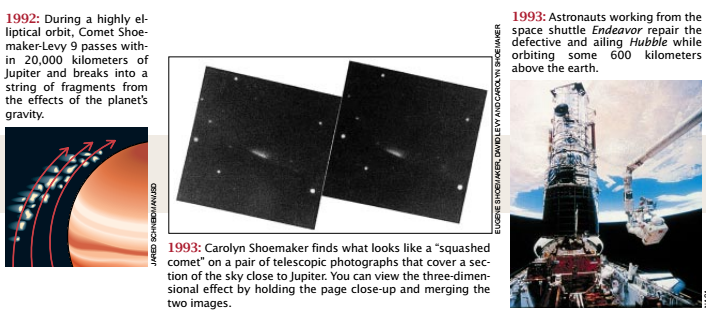

两天后,Carolyn开始扫描在那个多云的夜晚摄取的照片。她使用立体显微镜寻找小行星或彗星相对于背景恒星位置的稍许变化所造成的三维效果。忽然她在椅子上一下挺身坐直并宣布说我:“不知道这是什么,不过它看起来像一个压扁了的彗星。”Carolyn并没有夸张。这个天体看起来真的像一个被人踩了的彗星。典型的彗里有一个由冰、 岩石物质和有机化合物组成的直径几公里的核。当彗星飞近太阳时,这些冰就从固体直接转化为气体并释放出尘埃形成一个散射光的晕圈, 称为彗发。而后太阳辐射压就把这些物质吹成长长的彗尾。然而,我们发现的这颗新彗星不是只有一个彗发和彗尾,而是有一个若干彗发聚集成的条形物,拖着一根向北延伸的复合彗尾。最奇异的观测结果是,条形物的每一端都有一条细如铅笔的光线。

我们这项奇怪的发现必须用性能更好的望远镜来证实。我们与我们在亚利桑那大学的同事James V.Scotti进行了接触,他那天晚上正用亚利桑那州基特峰天文台上的“空间监视”(Spacewatch)望远镜进行观测。Jim同意拍摄该彗星的高分辨率电视图象。他当时惊呆了。“至少有5个分开的彗核挨着排在一起,”Scotti在电话上描述图象时向我们解释说,“但这些彗核之间有彗星物质。我猜想当天空放晴时我会看见更多的彗核。”

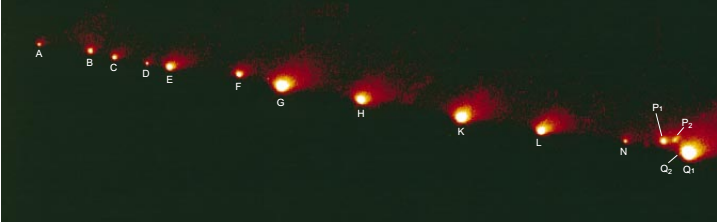

我们立刻把这个新奇的彗星向设在哈佛-史密森天体物理中心的天文电报中央局的局长Brian G.Marsden 作了通报,Scotti随后也报吿了他的观察结果。 Marsden的办公室第二天就宣布了这一发现。由于对这一天体的描述实在太不寻常,世界各地的天文学家立刻就开始考察这个天体,斯坦福大学的Jane Luu和夏威夷大学的David Jewitt使用Jewitt学会的88英寸反射镜获得了一幅非常精彩的图象。他们写道,他们随后分辨出了 21个排成一列的独立彗核,“就像串在一条线上的珍珠一样。”

按照一项从两个多世纪以前法国的彗星搜寻者Charles Messier 那个时代延续至今的传统,这颗彗星由其发现者的名字命名。由于这是我们发现的沿短周期轨道绕太阳运行的一系列彗星的第9颗,于是它得了这样一个正式名称:“苏梅克-列维9周期彗星”,我们把它简称为S-L9。

密近交会

至1993年4月中旬,Marsden, 日本的Syuichi Nakano和加利福尼亚州帕萨迪纳喷气推进实验室的Donald K.Yeomans 已确定,我们发现的这颗彗星实际上是在绕木星的轨道上运行。他们还确定,在我们发现这颗彗星大约8个月前,它在距离木星极近的地方经过。这样的近距离说明了为什么会有多块碎片。

1992年7月7 日, 苏梅克-列维9彗星到了距木星云层顶部2万公里以内的地方。当它绕着这个巨大的行星作U字形转弯时,由于它的距木星最近的部分发生的偏折比较远的部分更急剧,这颗彗星就四分五裂了。轨道路径的差别是由于彗星近侧和远侧之间受木星引力作用的强度的减少而引起的。这颗彗星所受的应力作用是极弱的,但它仍然很容易使彗星分裂。这一情况表明,原始的天体只不过是一堆依靠彼此间的微弱引力作用维系在一起的碎片。

虽然天文学家早些时候曾证明,过去曾有彗星绕木星作短时期的轨道运动,但是苏梅克-列维9却是人们亲眼看见的第一颗绕木星作轨道运动的彗星。事实上木星不是有了一个、而是有了21个微小的新卫星。但是这些刚刚才到手的卫星不会延续很久。经过进一步的计算后,Marsden宣布这颗四分五裂的彗星将在1994年7月撞上木星。

天文学家和行星科学家们立刻想知道这些碰撞将会带来什么结果。在碰撞期间他们将会看到壮观的烟火吗?抑或这一事件只不过是宇宙的嘶鸣声?例如,亚利桑那大学的H. Jay Melosh认为,这些彗星将在深深地穿入木星大气层后才爆炸,以致木星实际上是吞吃了这些彗星而几乎不留一丝痕迹。相反,加州理工学院的Thomas J. Amens和Toshiko Tanaka、国家航空航天局艾姆斯研究中心的Kevin Zahnle和芝加哥大学的Mordecai Mark MacLow都认为每个彗核将会在木星大气层中挖出一条“火焰隧道”,然后爆炸并发出一个壮观的火球穿过这一新挖出的腔回到空间。桑迪亚国家实验室的David A. Crawford和 Mark B .Boslough 认为,一个巨大的热气体羽状柱将主要从隧道的上面部分喷发出来。

但即使大部分预言是正确的,天文学界会看到这些景象吗?答案取决于彗核将撞在木星的何处。早期的计算不那么令人鼓舞:计算结果预测彗星将撞在木星夜间一侧上的远处,这样木星星体将遮住这些彗星使之不能从地球上看见。木星必须向东转动至少1小时后才有可能从地球上看见撞击的残余。自然界安排了历史上最大规模的碰撞表演,而我们的座位却似乎正好在一根柱子的后面。

到1993年夏秋之际,我们接受了这一评估。此时木星和太阳在天空中是如此接近,以致无法对苏梅克-列维9彗星作进一步观察。但是在12月初,当木星在黎明前升起时,Scotti获得了观察这些彗星碎片的新位置。根据他的测量又得到了一项发现:彗星将在更接近面向地球一侧的位置上与木星相撞。

全球观测热

当“碰撞周”在1994年夏来临时,已经很淸楚,这一碰撞事件极不寻常。因此值得动用尽可能多的望远镜进行观测。同样不寻常的是天文学家的好运气:这些事件留给天文学家整整14个月的时间,使之能协调他们的计划。将要瞄准木星的大型望远镜的名单上,为首的是哈勃太空望远镜,它的不久前矫正过的光学装置已获得了这些彗核的高度清晰的图象。对于由巴尔的摩太空望远镜科学研究所的Harold A. Weaver率领的一个研究小组,哈物望远镜的宽场行星摄象机将在彗核接近木星时跟踪观测它们。以麻省理工学院的Heidi B.Hammel为首的一个研究小组用哈勃望远镜在首次碰撞的前一天拍下了整个木星的详细图象,以便为这一周内随后得到的图象进行对比。哈勃望远镜还将收集爆炸期间释放出的元素和气体的光谱特征。当然,这是假定在碰撞点转动到从地球上能够现测时仍有些东西可以被看见。

但是,即使这些发生在夜间一侧的碰撞从地球上不能看见时,仍然有另外一种办法来观测它们。伽利略空间探测器当时正在向着木星飞行,它所处的位置使它的摄像机和其它仪器能够直接观测碰撞点。喷气推进实验室的控制人员发出了指令,要这个空间探测器收集并发回其中若干次碰撞的资料。

世界上许多大望远镜都将在记录这些碰撞及其相关现象方面发挥重要的作用。这些碰撞将在持续几乎6天的一段时间中发生;因此,需要有分布在全球的多台望远镜。帕洛玛山久负盛名的5米望远镜,在西班牙、智利、夏威夷和澳大利亚等地的其它大望远镜,以及许多较小的望远镜都参加了这项观测工作。从澳大利亚墨尔本起飞的美国航空和航天局Kuiper机载天文台获得了关键性的分光测量结果。此外,若干射电天文学家小组还测量了彗木碰撞对木星磁层的影响。

利用凯克天文台装在夏威夷冒纳凯阿山上的巨大的10米望运镜,伯克利加利福尼亚大学的ImkedePater及其同事计划在被冷甲烷气体吸收的光的波长上记录红外图象。由于木星富含甲烷的大气层吸收这些波长,因此,采用仅让“甲烷波带”中的光通过的滤光器就可以使木星的表面变暗,从而突出在木星大气层高处或在木星大气层之上所发生的情况。Imke和其他人推想,这些测量结果将具有很高的灵敏度,足以辨认出彗木碰撞留下的斑块,可能还会辨认出碰撞柱本身。南极红外探测者望远镜(SPIREZ)已被准备好进行类似的观测。

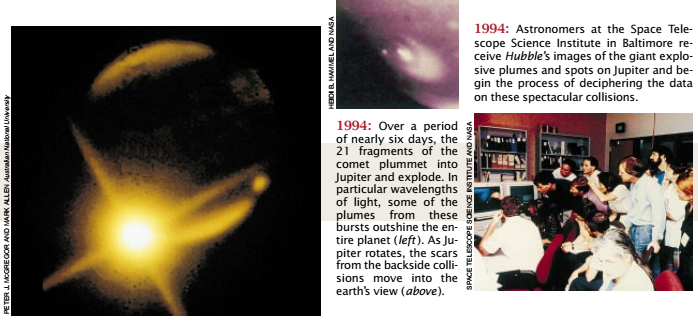

1994年7月16日:表演时间

在等待了14个月之后,第一条消息令人大为兴奋:西班牙卡拉尔·阿尔托天文台记录到了第一次碰撞(彗核A)造成的一个坍缩羽状柱的红外特征。这一检测得到了设在智利的欧洲南方天文台的证实。这一碰撞不仅可检测出来,而且十分壮观。正如我们即将发现的那样,这一羽状柱冲到木星云层之上3千公里的高度上。但即使有了这条消息。等待着来自哈勃望远镜的首批数据的天文学家们仍然非常紧张。哈勃望远镜所用的滤光器和检测器与西班牙天文台不同,人人都想知道这只功能强大的“太空之眼”会记录下什么东西。

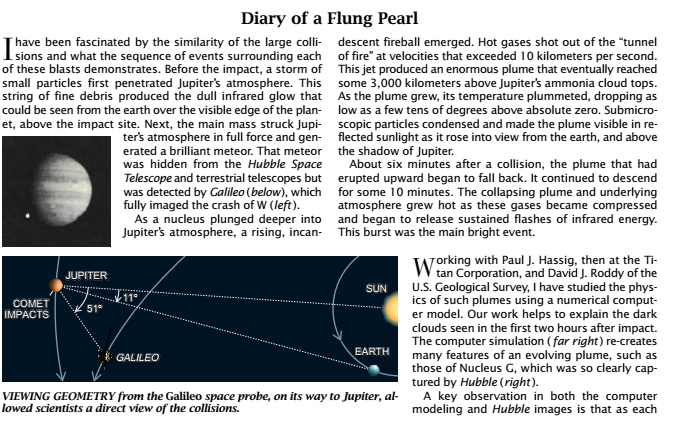

在首批图象发送回地面后不久,哈勃望远镜彗星项目小组的全体成员围在太空望远镜科学研究所的一台视频监视器旁。头几张图象没有显示出有明显的扰动,于是人们越发焦虑不安。但随后一个斑块出现在木星的边缘上,房间中的所有人又松了口气。下一张图象显示出羽状柱在木星之上升起并发亮。这一焰火看起来很清楚,彗星小组的成员们发出一阵欢呼。

到这魔术般的第一天来临时,已经很清楚,周密的计划使科学家们获益甚丰。分布在地面和空间的国际天文台网就像一个交响乐团那样密切配合,而Mareden的频繁的电子信息便起着指挥的作用。它们

使观测者得以知道其他每个人正在干什么。从而可以根据出现的图象及时修改自己的计划。

遭到轰击的行星

从一开始,这些彗星的表演就令人着迷。随着木星的自转,彗核A 留下的一个大斑块就看得见了。这个大斑块由三个截然不同的部分组成:一个中央条纹,一个不断扩张的环和一个奇特的新月形外云层。在光谱的可见波段,这些标志看起来非常暗,但在甲烷吸收带的红外波段,这一斑块在暗黑的木星背景衬托下就显得很明亮了。整个斑块有地球那样大。几个小时后,彗核B撞上了木星,但其效果完全不同。虽然 彗核B比彗核A明亮。但从碰撞点升起的羽状柱却要小得多,仅仅世界上最大的望远镜(即口径10米的凯克望远镜)才能比较容易地将其录下来。彗核B可能是由许多在初次分裂后的某个时候又从彗核C分出的大小如同房屋的一群亚核所组成的。在木星上的观测者可以看见一场非常巨大的流星暴雨,但从地球上观测则几乎什么都看不见。

彗核C和彗核E撞击木星的效果与彗核A大致相同。两天后,人们焦急地期待着彗核G——它的彗发较明亮,其质量可能也比较大——完成其最终的下降。哈勃望远镜获得了一幅清晰的木星图像,但那个夜晚冒纳凯阿天文台的所有大望远镜都因起雾和下小雨而关闭了。然而妙不可言的是,就在碰撞发生前 一分钟,冒纳凯阿上空的云层分开了。人们急急忙忙地打开了天文台的圆顶,使望远镜得以拍下了撞击的图像.仅仅10分钟后,更大的雾和雨迫使这些望远镜不得不重新关闭。非常幸运的是望远镜获得了碰撞的图象:彗核G撞击木星的能量非常大,以致坍缩的羽状柱在红外甲烷波段上比整个木星还要亮得多。彗核G留下的印痕与早些时候彗核A, C和E的大规模撞击留下的印痕相同,但要大得多。巨大的能量脉冲在澳大利亚和南极被清楚地记录下来。

到此时,哈勃望远镜已发现彗核A,E和G的碰撞中,内部的暗核云与外部的暗新月状云之间的透明区域中有不断扩大的环。还发现这些环以每秒450米的速度向外扩张。解释这些特征的任务落到了加州理工学院的 Andrew P.Ingersoll 的肩上。在彗木碰撞发生的那一周过后不久,Ingersoll意识到这些环向外运动的速度并没有快到能成为声波;它们并不是如他最初所想的那样是“来自羽状柱的轰鸣”但是这些波的速度对于所有的碰撞是相同的。最后,Ingersoll和 Hiroo Kanamori——也在加州理工学院——发现,产生的是一种“惯性-引力”波,有点像把一块石头扔进池塘时所形成的波。

随着彗木碰撞周的持续,彗核L留下了最大的斑块,它也有一个中心核和外部的新月状云层。到此时,全世界的业余天文学家已发现,木星上的这些暗黑特征是如此之大,其密度是如此之高,以致用小望 远镜也能看见它们。彗核H,K和L的前面有一长串粒子,它们进入木星大气层后产生了上升的红外发光,之后才是彗核主体到达木星大气层。当彗核W——即最后一个彗核——飞速撞人木星时,伽利略空间探测器拍下了这一碰撞形成的明亮流星和炽热的上升羽状柱的一系列迷人“快照”。哈勃望远镜对这同一次碰撞拍下的一系列图象的最终一张是羽状柱正好坍缩到早些时侯由彗核K形成的斑块顶上的图象。

评论仍在继续

尽管对这戏剧性的一幕进行了许多观测,重要的问题仍未被完全解答。彗核有多大?彗核基本上是由一大堆较小物体构成的呢,抑或是一些较大的单块碎片?当它们撞上木星时释放出多大的能量?多种多样的效果以及极其大量的数据——数据之多超过了天文学史上其它任何一次亊件的数据——使这些问题不可能通过简单的分析来解决。正如在彗木碰撞之前进行的科学讨论和召开的会议上强调了有必要协调各项观测一样,在彗木碰撞后召开的会议把重点放在比较数据以检查何种设想与其符合得最好。

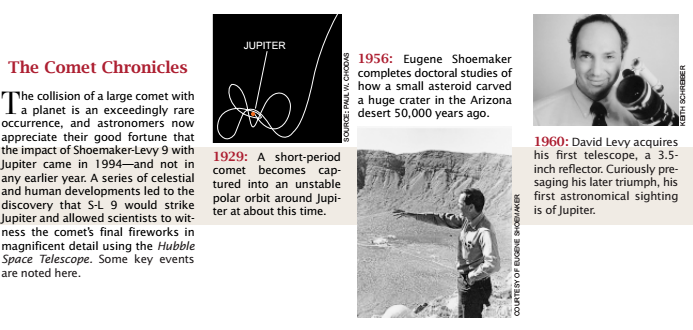

苏梅克-列维9彗星可能是从海王星轨道之外的外太阳系开始其漫游旅程的。与木星的一系列密近交会逐渐使其轨道周期从每几千年绕太阳—圈到每十年绕太阳一圈。喷气推进实验室的Paul W.Chodas所进行的最新轨道计算表明,大约是在1929年左右(那一年没有联系的撞碰冲击了地球的股票市场),该彗星缓慢地接近木星,于是被木星捕获而成为它的卫星。然而, 由此产生的周期为两年的绕木星轨道是不稳定的。有几圈循着狭长的椭圆形轨道,而另外几圈却是近于圆形的轨道。1992年,当轨道是高度椭圆形的时候,彗星从距木星极近的地方经过,从而四分五裂了。

这一初步的分解使彗星物质分散成长长的一堆碎片。航空航天局艾姆斯研究中心的Erik I.Asphaug 和亚利桑那大学的Willy Benz已证明,松敢的碎块串然后可能在各碎片间相互的引力作用下聚集成一组截然不同的彗核。我们猜测,碎裂彗星的较大聚结块存在于某些彗核中,但另外一些彗核中则没有。

在主要的碎裂发生之后,另外—些彗核从早些时候形成的彗核中分裂出来。这后面一个分裂过程是如何发生的人们尚不了解。大概是内部旳气体压力使大块物质断裂, 也可能是在大堆碎块中行进的碎片间的碰撞力把它们撞得四分五裂。在整串碎片中,最大的单个彗核的直径可能不大于1、2公里。这些彗核还等不到再绕木星转一圈就撞到了 木星的侧面上。当它们撞上木星时,规模最大的碰撞每一次所释放出来的能量大概等于数十万颗大型氢弹同时爆炸。

在碰撞发生后的若干个月里,木星上遗留下来的巨大暗斑逐渐扩大,融合,然后慢慢消退。但是当本 文付印时——已经是彗木碰撞后几乎一年了——甚至用小望远镜也仍然能看见沿着碰撞点组成的线有一条暗淡的黑斑。这种暗云以前在木星上从未看到过,人们必定在惊叹这样一种戏剧性的事件必定是何等的罕见。

碰撞发生频度与碰撞所涉及的天体尺寸有关。我们仍不能肯定这颗彗星在分裂前有多大。但在作了若干合理的假设后,我们可以估计出如象苏梅克-列维9这样的一串彗核撞上行星的机会大概数千年还不到一次。因此,我们觉得,生活在这个时代、发现这颗彗星接近木星并亲眼看到它在一片眩目的光辉中走向毁灭,实在是太幸运了。

请 登录 发表评论