人类总想知道生命的意义。据作者所见,生命没有比永远维持DNA的存在更高的目的。

在Richnrcl Dawkins的关于进化论和自然选择的许多书中,他不是从单个有机体的观点(查尔斯·达尔文是用这种观点)而是用称之为“基因的眼光"(the gene's eye view)来研究这些课题的。他声称,迄今仍活着的生物的基因是“利已的”基因,通过使它们的寄主(Dawkins叫作“生存机器”)生活到足以进行繁殖,以确保它们自己的继续存在。Dawkins主张,生命的复杂性可以用基因之间为生存而进行的异乎寻常的竞争来解释,而不是用宇宙中任何巨大的目的来解释。

在Dawkins新近出版的书“从伊甸园流出的河流:达尔文式的生命观”(River Out of Eden: A Darwian View of Life)中,他解释了基因努力复制自己有可能说明生命的某些里要秘诀,包括“生命怎样开始?”和“我们为什么是在这里?”以下这篇文章是从“从伊甸园流出的河流”(1995 年Basic Books 版)的一章改编而成的。

查尔斯·达尔文曾写道:“我不相信慈祥、全能的上帝曾有意创造有特别的企图、要在活毛虫体内取食的姬蜂。”姬蜂这种令人毛骨悚然的习性是与其它黄蜂类如法国的自然学家Jean Henri Fabre研究的掘土蜂所共有。

Fabre曾报道,雌掘土蜂产卵于毛虫(或蝗虫、蜜蜂)体内之前,小心操纵它的蝥针以刺人捕获物中枢神经系统的各个神经节,使之麻醉却不杀死它。以这种方式来保持肉的新鲜以供逐渐成长的幼虫享用。尚不知道这仲麻痹是否作为一般的麻醉剂作用或它是否像箭毒一样只是“冻结”牺牲者移动的能力。如果是后者,捕获物可能知道自己正被从里面活活吃掉却不能动弹其肌肉以作任何反抗。这听起来很野蛮残酷,但正如我们将要认识到的那样,自然不是残忍的,只是无情地冷漠罢了。这一课是人类最难学会的课程之一。我们不能接受既不友善也不邪恶,既不残忍也不仁慈,只是麻木不仁这样的事实:冷漠地对待所有的苦难,没有任何目的。

我们人类一心想着目的。我们发现很难考虑任何事物而不想知道它是“为”什么,它的动机是什么或它背后可能的目的是什么。认清目的的愿望在任何地方都是生活在被机器、文艺作品、工具和其它设计出来的人造品所包围的动物之本能愿望 ——一个动物以及它的清醒的思维是受它自己的目的和目标所支配。

虽然一辆汽车、一个罐头开启器、一把螺丝刀和一把音叉都合理地证明“它是为什么?”的问题是正确的,但是有可能构成一个问题的这一事实不能使得如此做是合理的或切合实际的。有许多事物,你都可以问“它的温度是多少?”或“它是什么颜色?”但你不可以问比如说嫉妒或祈祷的温度问题或颜色问题。同样地,你问自行车的挡泥板或卡里巴水坝“为什么?”是恰当的,但当问到砾石、灾祸、埃佛勒斯山或宇宙时,起码你没有权利认定这个问题值得回答。问题可能就是不恰当的,但想出这些问题是真诚的。

一方面在汽车的风挡刮水器和罐头开启器之间,另一方面在岩石和宇宙之间的某些地方存在有活的生物。活体及其器官是与岩石不同的物体,关于它们似乎全都有文字记载的用途。当然,活体的表观目的已众所周知地控制着从托马斯·阿奎纳斯到威廉·佩利这些神学家的推理。例如,18世纪英格兰的神学家佩利主张,如果像表一样比较简单的物体需要生产表的工人,那么远为复杂的活的生物肯定必须由神设计。现代 “科学”的神造主义者也支持这种“设计的理论”。

对翅、眼、喙、筑巢本能等其它与生命有关的事物都陚予有意设计的强烈错觉的真实过程,现在已被很好地认识。它是达尔文的自然选择。达尔文意识到,由于有机体的祖先具有允许它们及其后代兴旺繁衍的特性. 所以活的有机体至今仍然存在。而适应性较小的个体由于后代极少或完全没有后代而消亡。我们对进化论的认识在过去的一个半世纪中令人吃惊地有了发展。在达尔文之前,即使已抛弃了对岩石、河流和日食提“为什么”问题的受过教育的人仍无保留地接受了在关系到活的生物的地方提出“为什么”问题的合理性,现在只有科盲才接受这种合理性。但“只是”隐瞒着令人不愉快的事实,即我们仍然在谈论世界上绝大多数的种群。

设计猎豹

达尔文认为,自然选择有利于最适合生存和繁殖的那个体。这种论等于说,自然选择有利于通过许多世代而复制的那些基因。虽然这两种表述方法是类似的,但“基因的眼光”有几个优点,即当我们考虑两个技术概念时它变得很清楚:反向设计和有用的功能。反向设计是一种推理的技术,它按下述方式起作用:你是一个面对着你所发现的但不能理解的一种膺象的工程师。你作这种研究假设:它是为某种目的而设计的。为了估计出某个物体能把什么问题解决得好,你解剖并分析这个物体:“如果我曾想生产一部如此运转的机器,我会像这样生产吗?或者这个物体最好是解释为设计用来这样运转的机器?”

计算尺这种直到最近都作为工程师的高尚职业的法宝,到了电子时代却如青铜时代的遗物一样被废弃了。发现计算尺并为此而感到惊奇的未来的建筑学家可能会注意到,用它来划直线或在面包上涂奶油是很方便的。但只是作为直边或奶油刀不需要在中间有滑动的尺。此外,精确的对数刻度被排得太过于仔细了,不像是偶然错刻的。它将被考古学家所理解,在电子计算机前的时代,这种模式将构成一种快速乘、除的精巧手段。计算尺的秘密将通过使智能的、经济的设计之假设而进行反向设计所解开。

“有用功能”不是工程师的技术 术语而是经济学家的。它表示“功能被增至最大”。经济计划人员和社会工程师在力求亊物最佳化时更喜欢建筑师和自然科学工程师。功利主义者力求“最大数量的最大快乐”。其它的人则公然以牺牲公众的幸福为代价而增加他们自己的快乐。如果你反向设计一个国家之政府的行为,你可能得出结论,被最佳化的是职业和全体人的幸福。对于另一个国家,有用的功能可能原来是总统的持续权力,某个统治家族的财富、苏丹的妻妾之多少,中东的稳定性或石油价格的维持。这一点是可以想像有一个以上的有用功能。个体、公司或政府是在力争实现什么并非总是明显的。

让我们回到活体上来,并试图发掘它们的有用功能。可能有许多功能,但最终将会弄清它们均减少到一种功能。生动地表示我们的任务的一个好的方式是设想活的生物是由上帝造物主创造的,同时试图由反向设计弄清,工程师们正要设法达到最大的是上帝的有用功能。

对于某些事物来说,猎豹具有设计完美的各种象征,而且反向设计猎豹并了解它们的有用功能应该是相当容易的。它们似乎被设计得很好以杀死瞪羚。如果上帝设计猎豹的目的是最大限度地消灭瞪羚,那么猎豹的牙齿、爪、眼、鼻、腿部肌肉,脊柱和脑全都是精确地如我们所希望的那样。相反地,如果我们反向设计瞪羚,我们将同样发现对于精确地相反的目的:瞪羚的生存和猎豹之饿死的令人佩服的设计证据。似乎猎豹是由一位神设计的,瞪羚由另一位与其相竞争的神设计的。换句话说,如果只有一个造物主,他创造虎和羔羊,猎豹和瞪羚,那么他在玩什么游戏呢?他是一位欣赏旁观者作流血运动的虐待狂?他是试图避免非洲的哺乳动物数量过多?他是在策划以促进戴维·阿顿巴勒的电视收视率?这些全都是可理解的有用功能,这些功能也许原木就足是真实的。当然,实际上它们全都彻底的错了。

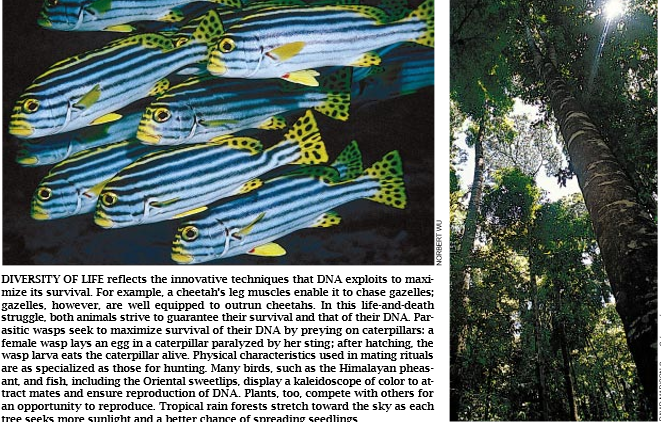

在自然世界中被增至最大的生命的真正有用的功能是DNA的存在。但DNA不是自由漂浮的:它是被储存在活体内,在处置它时必须把它作大多数本领的杠杆。在猎豹体内发现的基因序列是通过造就这些活体去杀死瞪羚而使基因序列的存在达到最大。在瞪羚体内发现的序列由于促成相反的结果而增加了它们存在的机会。但相同的有用功能——DNA的存在——解释猎豹和瞪羚两者的“目的”。

一旦认识到了这个原理,可解释许多现象(换句话说是谜团)——其中有雄性动物引诱磁性物动的有力的、代价高昂的和往往是有趣的斗争,包括它们在“美观”上的投资。交配仪式常常相似于(幸好现在不时兴)世界小姐(Miss World)的选美大会,不过是雄性动物炫耀英姿的舞台。这种模式在“莱克”(lek)看得最清楚。“莱克”是雄鸟用来在雌鸟面前卖弄自己的一块地方。有莱克(lekking)行为的鸟种的雄鸟常常佩有稀奇古怪的装饰,它们用同样惊人的点头或上蹿下跳,并发出怪声怪气的噪声来卖弄风骚。当然“稀奇古怪”和“惊人”的说法是反应主观价值的判断。大概进行莱克的雄性黑松鸡,虽然伴随软木塞爆裂般的噪音进行他们的趾高气扬的舞蹈,但对自己所属种的雌鸟似乎不足为奇,事情本来就是如此。”在有的情况下,雌鸟的美学观点恰好与我们的相一致,孔雀或极乐鸟是这种结果。

美观的功能

歌鸲的歌声、萤火虫的闪光和热带礁鱼(reef fish)五颜六色的鳞都是使审美学的美观达到最高境界,但美观不是为了人类享乐,或者说只是附带的为人类享乐。如果我们欣赏这景象,那它是一种附带产物。使雄性引诱雌性的基因自动地传递给后代。只有一种有用功能能使这种美观有意义:在生命世界各个冷僻的角落正在努力地最佳化的数量,在任何情况下都是你正试图要解释的决定着特征的DNA的存在。

这种力量也能解释神秘的过剩。例如,孔雀因如此重和不方便的裝饰而劳累,以致它将大大妨碍它们 作有用功的努力——如果它们想作有用功的话,不过大体上说,他们并不想。雄性歌鸟用有危险数量的时间和精力唱歌。这肯定会危及它们,不仅是因为它会吸引捕食动物,而且还因为它损耗了能量和花去了本来应该花在补充其能量的时间。鹪鹩生物学的一位学生声称,他的一只野生雄鹪鹩简直自个儿唱到死。在本质上对这个物种带来长期幸福或甚至对一个特定雄性的个体生存的任何有用功能,都要减少歌唱的时间、展示自己的时间和雄性之间争斗的时间。

然而,当自然选择也是从基因的观点来加以考虑而不只是从个体的生存和繁殖加以考虑,这种行为就能很容易地被解释了。因为歌唱的鹪鹩真正被达到最大的是DNA的存在, 所以没有什么能终止那些除使雄性 对雌性显示美丽之外没有任何有益 作用的DNA的扩展。如果某些基因向雄性提供的特性恰好是该物种的雌性认为是称心的,那么这些基因不管怎样将会生存下去,即使这些基因偶尔能把一些个体推向危险境地也在所不惜。

人类有一个相当可爱的癖好,认为“幸福”意味着集团的幸福,“好处”意味着社会的好处、该物种的幸福或甚至是生态系统的幸福。上帝的有用功能,如象从考虑自然选择的螺帽和螺栓所得到的,原来遗憾的是与乌托邦的幻想不一致。的确存在着这样的机会,即通过程序控制无私的合作或甚至是有机体的自我牺牲,基因可使其利已的幸福达到最大。但集团幸福总是偶然的后果,不是最初的趋势。

对基因是利己的这一认识也能 解释植物王国中的过剩。为什么森林的树是如此之高?它只不过是为了要 超过与其竞争的树。一种“敏感的”有用功能将努力使它们都是很矮的。这 样它们将得到完全相同数量的日光, 而不必在粗大的树干和大量的支撑根肿上消耗很多。但是,如果它们都是很矮的,自然选择就不能有助于长得稍高的变异个体。已有了先例,其它的将必然会仿效。没有什么能够阻止整个竞赛逐步升高直到所有的树都是高得荒谬可笑的和耗费性的。但这只是从考虑到最大效率的合理经济计划者的观点来看,它是荒谬的和耗费性的,而不是从DNA的存在的观点来考虑的。

通常类似的现象很多。在孔雀聚会时,每只孔雀都各自用嘶哑的嗓子高谈阔论,原因是每只孔雀都以最大 的嗓门叫嚷。只要每只孔雀都同意耳 语说话,那么它们相互也能准确地听 到对方说话,只需很小的声调和很小 的能量消耗。但是,像那样的“协议”不起作用,除非它们都受到管制。有的孔雀总是自私自利地以较大的声音说话使协议遭到破坏,而且一个跟着一个,结果每只孔雀都效仿。只有当每只孔雀都尽其所能地高声叫嚷时才能达到稳定的平衡,而且这是比它们“合理”观点所需要的声音大得多。反复不断地,合作的极限被它们自己内部的不稳定性所冲破。上帝的有用功能原来极少是为最大多数成员的最大好处。由于不协调地争夺自私的利益,上帝有用的功能背叛了它的原旨。

冷漠的世界

回到我们悲观的开端,DNA的存在的最大化不是幸福的处方。只要DNA继续存在下去,在这个进程中,谁或什么受到伤害都无关紧要。基因不重视苦难,因为它们不留心任何事物。对于达尔文的黄蜂的基因来说,最好毛虫在被吃时是活的,因而新 鲜,不管苦难的代价如何。如果自然是仁慈的,在毛虫活着被从内部吃掉之前,她至少应对失去知觉的毛虫作较小的让步。但自然既不仁慈也不刻薄。她既不反对苦难也不赞成苦难。自然对遭受这种或那种方式的苦难不感兴趣,除非它影响DNA的存在。容易想像,比如说当瞪羚将要受到致命的撕咬时能使瞪羚镇静的基因。自然选择将有利于这种基因吗?除非瞪羚镇静的作用使基因被繁殖到未来各代的机会得到改善,否则是没有利的。很难弄清为什么会如此。因此我们可以猜测,当瞪羚被追杀时,它们遭受到可怕的痛苦和惊吓——许多瞪羚最终都会这样。

每年在自然世界中苦难的总量丝毫没有受到认真关注。在我写这个句子的这分钟内,成千上万的动物被活活吃掉,另有许多动物为逃命而奔跑,因恐惧而啜泣,其余的正在被磨锉的寄生物在里面慢慢地吞食,成千上万的各种动物因饥渴和疾病而死去。必然是如此。如果有充足的时间,正是这一事实将自动导致动物群体的增多,直到饥饿和痛苦的自然状态恢复。

在电子和利已基因,隐蔽的物理力量和基因复制的世界中,一些人将受到伤害,另一些人将会走运, 你将找不到其中的任何道理,也没有什么公道。实际上如果没有设计,没有目的,没有善恶,除冷漠无情之外什么也没有,我们所观察的世界准确地具有我们所希望的性质。正如不幸的诗人A. E • Housman所说:

自然,你这无情的、愚笨的自然,既不关心也不知道。

DNA既不关心也不知道。DNA是公正的。我们随着它的音乐跳舞。

请 登录 发表评论