虽然探险者们的足迹在过去500年中已经踏遍全球,但只是到二十世纪才有少数几位坚韧不拔的勇士首次艰难地闯过北极和南极的冰冻荒原而到达北极和南极。有趣的是,对太阳系的探索也遵循着类似的规律。在过去四十年的大部分时间里,被送入空间的科学探测器都是在比较接近于太阳的赤道面的轨道上飞行(地球和其它行星的轨道就位于赤道面上〉。但是几年前,一个名为“尤利西斯”的空间探测器大胆地飞出了这一薄薄的区域而闯入了行星际空间的“越极区”中。

研究人员之所以要等待这样长的时间才着手考察这一区域,其原因是与空间飞行的变化莫测有关,而不是因为他们没有注意到这个区域。实际上,科学家们对于进行这样一次太空飞行的兴趣一直是非常强烈的。天文学家几十年前就已经知道,太阳被一个延伸到地球轨道之外的透明外层大气围绕着(称为日冕)。而且他们也意识到,彗星尾部的气体之所以总是指向背离太阳的方向,是因为向外迅速流动的日冕在推动着这些气体(日冕向外的流动被称为太阳风)。然而,直到最近,科学家们始终未能探测到从太阳两极附近发射出来的物质是如何流过广阔的行星际空间的。

太阳风具有深刻的影响。如果没有太阳风,那么星际空间的种种东西——气体、尘埃、磁场和孤立粒子等——便会长驱直人直逼太阳附近,并在行星之间的太空中游荡。太阳风把这一星际杂质的大部分都清除干净,把它们赶到最外层行星轨道以外很远的地方。直到不久前,象这样划出来的一个广大区域(称为太阳风层)还基本上没有被探索过。天文学家们对于太阳的这个势力范围的高纬度地区的情况了解得尤其是少而又少。

因此,发射一个空间探测器使之离开地球绕太阳的轨道平面(称为黄道面),其科学上的必要性是十分明显的——然而这样做的手段却不是那样一清二楚。为了飞离黄道面,空间探测器必须通过某种方法丢掉它从其发射平台一一即地球一~所获得的动量。地球以每秒30公里的速度绕太阳运行:由于带有这样巨大的一个初始速度,即使是功率最强大的火箭也无法把一个空间探测器直接送人绕太阳两极的轨道。进人这样一条轨道的唯一办法是迅速绕过一个巨大的行星(即木星),利用这种机动飞行来抵销空间探测器从地球获得的多余动量,从而使它进入一条与黄道面成大交角的轨道。

最初,不少科学家担心这一方法可能会被证明是行不通的,因为木星周围的强辐射带有可能破坏行星际探测器携载的灵敏电子仪器。然而,两艘空间探测飞船一先驱者10号和11号——在七十年代初飞过木星近傍而安然无事,证明它们能够经受住这些高能粒子流的袭击。先驱者飞船的成功为绕太阳的越极空间飞行项目铺平了道路,这一项目后来以希腊神话中一位勇土的名字命名为“尤利西斯”,因为他也曾穿越无人探测过的地方。

虽然美国航空航天局和欧洲空间局在1977年就决定合作开展这一项目,但尤利西斯空间探测器直到1990年才发射升空,其间的十几年中既有花在该探测器的设计、制造和检测上的时间,也有解决一系列附带和意外问题所花的时间。例如,本来计划美国和欧洲各自建造探测器,但此计划后来因费用问题而不得不修改。这样就由欧洲空间局负责建造了一个探测器,它将由美国航空航天局负责发射,并携带欧美双方的科学仪器。然而,1986年一即尤利西斯探测器将要装在航天飞机上发射升空的那一年该项目遭到了灾难性的挫折。就在预定的发射日期前几个月,将要携载该探测器的挑战者号航天飞机升空不久后爆炸这场灾难使所有航天飞机停飞两年,导致一大批空间飞行项目积压起来等待发射。这样,在经过了9年的准备之后,尤利西斯号空间探测器不得不又等待了4年之久才开始踏上它的征途。

火与风

在尤利西斯项目开始之前久,从地球上(或轨道上)所进行观测已经证明太阳风不是均匀地从太阳的所有部位上发出的。太阳风的某些最重要的风源是延伸到太阳赤道附近太阳表面之上高处的明亮环圈。这些称为冕流的结构跟随着太阳磁场,而太阳磁场延伸到太阳表面之上很远的地方,其环形磁力线通常从一个半球出发而终止于另一个半球。太阳日冕的另一个重要部分由于其特征是显然缺乏可见物质,因此很自然地被称为冕洞。冕洞可以在阳表面上任何地方出现,但是它通常存在于极冠上。这些冕洞发射出从太阳出发相当迅速地向外运动的太阳风流。

尤利西斯探测器进行的测量现在有助于回答关于太阳风的某些关键问题,在尤利西斯探测器缘过木星蓝开始“向南”行进之后,它进人了一个从太阳南极上的冕洞发出的高速太阳风区域。尤利西斯上探测太阳风的仪器检测到一股以稳定的高速吹过的强风,其速度相当于低纬度上更呈阵发性的较小太阳风的平均速度的两倍。令人感兴趣的是,尤利西斯探测器是在它到达太阳南冕洞所在纬度之前很久就遇到了这股快速的太阳风。这一发现立刻说明,南极太阳风必定在离开太阳后就大大地扩张起来。

这样一种大规模的扩张是出乎人们意料的。但是尤利西斯探测器进行的其它一些测量为此提供了一种解释。科学家们以前间接地测量过太阳的磁场,其方法是考察太阳大气中的某些元素如何吸收不同波长的光。根据这一性质[称为塞曼谱线分裂效应(Zeemanlinesplitting)]他们发现太阳周围的磁场通常很接近包围地球的磁场:磁力线集中在磁性相反的两个磁极附近,一个靠近太阳的自转北极,另一个则靠近其自转南极。

天文学家们曾预测尤利西斯探测器将证明沿着它的轨道的磁场也将具有类似的分布规律。然而实际上该探测器却发现,在远离太阳的地方,向外的磁通在所有纬度上具有基本相同的密度。有关的科学家断定,来自极地的太阳风的扩张必定是因为磁力推动太阳风移向赤道而造成的,然后太阳风又使磁通线的分布更趋均匀。

磁场和太阳风之所以有这样密切的联系是因为太阳风由带电粒子构成。(日冕的温度极高——约为1百万开氏度——因此中性原子释放出带负电的电子,剩下的就是带正电的离子了。)但无论是炽热的日冕还是从日冕发出的太阳风,总的来说都是电中性的,因为它们含有相同数量的正电荷(由离子携带)和负电荷(由电子携带)。离子和电子虽然相互吸引,但在太阳风中它们是不会复合的:太阳风的物质密度极小,以至两个粒子相遇的可能性是微乎其微的。但是这些带电粒子却受磁场的影响。通常带电粒子趋向于磁力线,沿着半径很小的轨道环绕磁力线运动。但是,磁场也受到太阳风中的带电粒子的影响。磁力线被太阳风的运动推得摇来摆去,就好象一股股的。海草在飘移不定的洋流中摇摆。。一样。

星系入侵者

多年以前科学家们就已经知道,行星际空间的带电粒子监不是全都来自太阳。这其它的粒子中有一部分是失去了电子后在银河系的其它某个地方被加速到接近光速的原子。地球上的研究人员很久以来就能够测量撞击大气层的这些粒子中能量较高的那部分粒子[称为高速入侵宇宙线(high speeding truders cosmicrays)]。空间探测器对宇宙线进行的最早期的测量结果是在将近四十年前获得的,这些结果证明,其能量比地球表面附近记录到的宇宙线能量更低的宇宙线为数也不少。科学家们发现,太阳系实际上被淹没在各种各样的粒子中,这些粒子似乎来自整个银河系。

科学家们很快就意识到,向外流动的太阳风必定阻止了部分来自银河系的宇宙线接近太阳。因此,这些宇宙线中只有一部分能透人到内太阳风层,在那里它们像溯流而上游向其产卵地的大麻哈鱼一样,必须克服越来越严重的障碍。在“空间中究竟会有些什么障碍呢?事实上,物质的密度非常之低,足以保证宇宙线和太阳风粒子实际上不会发生碰撞。然而,在太阳风离开太阳附近后,它将携带部分太阳磁场与之同行。因此,入射宇宙线将受到磁场作用于运动的带电粒子的力的影响。

这种力使宇宙线围着磁力线缠绕,同时也顺着磁场的方向向前运动。作环绕运动的宇宙线也可能遇到磁波,磁波沿着磁力线传播,就好像迎风飘扬的旗帜一样。这些磁波使磁场的方向发生急剧的变化,从而阻碍带电粒子的运动。实际上,正对着太阳运动的宇宙线就像一位想要迎着拍岸巨浪冲进海里的游泳者一样。

在尤利西斯空间探测飞行之前,天文学家们猜测,在太阳两极上方向内运动的宇宙线穿过太阳风层可能要比那些沿着接近赤道的路线运动的宇宙线容易一些。这一猜测的理由主要有两个,首先、由于带电粒子沿着一条环绕磁力线的螺旋形轨道运动,天文学家们预计连接太阳两极的较短且较直的磁力线将是进入内太阳风层的极好通道。其次,某些研究人员认为,由于来自两极冕洞的太阳风的流动比较均匀,因此波和磁场方向的其它扰动性变化将是微乎其微的。

然而,来自尤利西斯探测器的测量却表明,在太阳两极上空,宇宙线的丰度只是比赤道上空略微大一些。对于这个问题,又是磁场的未曾预料到的一些性质提供了解释:尤利西斯探测器发现有一些波穿过极地磁场向外传播,其方向同宇宙线向着太阳极冠的行进方向相对。这类扰动可能使宇宙线的粒子在穿过太阳风层期间其路径发生偏折。令许多科学家感到吃惊的是,尤利西斯探测器证明,紊乱的磁场极为有效地使到达内太阳风层的宇宙线趋于均匀,似乎它们是牛奶冰淇淋混合饮料的一部分一样。

加速机制

起源于太阳风层内部的几种高速运动的粒子与来自银河系的宇宙线不同。天文学家们称这些粒子为太阳高能粒子(Solar energetic particles)。虽然这些粒子的组成与太阳风中的离子相似,但它们运动的速度要快得多。事实上,它们运动得如此迅速,以致不可能是单凭加热来获取它们的巨大能量的。对这些高速离子的一种可能的解释是,它们是通过一种特殊的过程加速的,此过程类似于称为回旋加速器的那种粒子加速器中发生的过程。注入回旋加速器的粒子被一个强磁场约束在加速器内部。粒子绕磁场作螺旋形运动,同时从一个交变电场中获取能量。

当然,自然界的运行机制多少不同于经过精心设计的回旋加速器。强电磁场仅在特殊的环境下才会出现于空间中,例如当高速运动的太阳风爆发同这些爆发前方的移动较慢的太阳风流相遇时。在这种情况下将会形成一个弯曲的高压前锋,产生既向前传播也向后传播的大尺度磁波。这些磁波逐渐变得陡峭(正如海洋上的波浪在接近海滩时的情况一样),并发展成激波。激波就是一些薄薄的表面,已经知道在激波两侧太阳风的性质发生了急剧的变化。

尤利西斯探测器之前的空间探测器发回的测量结果表明,这类激波前沿可以把粒子加速到很高的速度。此项认识说明了为什么高能粒子通常是极有规律地在地球附近出觋(一般是太阳自转一周出现两次)。由于太阳的磁轴通常多少有点向黄道倾斜,来自太阳赤道附近的速度较慢的太阳风同来自第一个极冠、随后是另一个极冠的快速运动的太阳风交错出现。在这一过程中形成了激波。

尤利西斯探测器在飞往木星的途中曾多次碰到伴随这种激波复合物的高能粒子集中现象。但是在该探测器离开了低纬度区,到达来自极冠的高速太阳风区域后,它就再没有遇到激波前沿。因为平稳流动的高速太阳风使激波无法形成。但令人惊奇的是,该探测器在高纬度上仍然记录到有规律的高能粒子爆发。科学家们仍在试图弄清楚为什么这些高速运动的粒子会有规律地在不存在任何激波的空间区域中出现。

其它某些类型的太阳高能粒子的出现也需要进行更多的研究。当方向相反的磁场相遇时一一在接近太阳的地方这是一种普遍发生的现象——这两个反向磁场就相互抵消,磁场原先具有的能量就传递给了附近的带电粒子。被检测到的某些高能粒子的组成表明,它们确实来ti太阳大气层的低处,那里磁场的湮灭是频繁发生的。但是这些粒子在那里究竟是如何被加速的还有待研究。

还存在另外在太阳风层内被加速的粒子。由于这些高速粒子的组成同其它类型的低能宇宙线完全不同,科学家们把它们称为“反常字宙线”(anomalous cosmic rays)。反常宇宙线有一段不寻常的历程。它们开始时是星际气体的不带电原子(一般是氦、氮或氧),不露痕迹地悄悄溜进了太阳风层。由于这些原子是电中性的,它们可以自由自在地穿过磁力线运动r磁力线挡住了其它大多数粒子,使它们不能到达内太阳风层。、然而,闯到太阳附近的那些原子可能因太阳辐射的作用或因为同太阳风离子发生碰撞(这种碰撞是很罕见的)而变成离子。

通过这种方式产生的离子立刻就会被周围的磁场所捕获,监加入到离开太阳的总的流动中。尤利西斯探测器首次发现了许多不同类型的这种“捕获离子”(pickupion)。这些观测结果以及对捕获离子在太阳风层内的演化过程的进一步认识应能说明有多少它们的母原子存在于星际空间——这是许多天体物理学家特别感兴趣的一项信息。

在尤利西斯空间飞行项目之前,研究人员认为捕获离子被加速后成为反常宇宙线这一过程仅发生于太阳风层的所谓终止激波(termination shock)上,终止激波就是向外快速流动的太阳风突然减速韭变得更热的一个固定的边界。但是尤利西斯探测器证明,在终止激波以内很远的地方运动着的激波前沿也使捕获粒子加速。

这类激波前沿——事实上是尤利西斯探测器在它环绕太阳风层的首次越极飞行中所记录到的大多数现象——的盛行程度受到人所共知的11年太阳活动周期的影响。由于运气好,尤利西斯探测器发射时间的选择以及它的飞行路径使它在1994和1995年分别飞越太阳的两极,而这两年中太阳正处于一个平静期。此时太阳极冠上的条件据推测应是最简单的当尤利西斯探测器在2000年和2001年再次飞越太阳的两极时.太阳的活动将达到最高水平。

尤利西斯项目小组的科学家们急切地等待着观察随后会发生什么变化。该探测器仍在正常运行。监在环绕太阳运动的过程中不断向地球发回其测量数据,虽然现在人们已经获得了许多知识,但还有大量关于太阳和太阳风层的信息有待于在这次科学探险继续进行下去的过程中被发现。

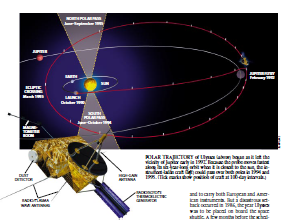

图1尤利西斯号空间探测器与木星的相遇使它得以丢掉它从地球获得的角动量.它那向下绕过这一巨大气态行星的轨道使它离开行星的轨道平面而“向南”进人一条髙度倾斜的绕太阳的轨道中.

图2在尤利西斯探测器于1992年初离开木星附近时,它的越极旅程便开始了(上)。该探测器沿一条周期为6年的轨道运行;当它距太阳最近时,它的速度达到最快,因此,这个满栽仪耱的探测器(左)能够在髙增益天线 1994年和1995年飞越太阳南北极的上空(图中的白色短线表示探测器)

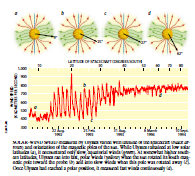

图3在发射尤利西斯空间探测器之前,西斯探测器在其环太阳飞行期间所进行的测量却显示,磁力线的分布是比较均匀的,与太阳纬度无关(下)。

图4研究人员以前认为,太阳极区的比较平滑的磁场有助于宇宙线进人极区(左),因为这些带电粒子可以在绕着磁力线运动的同时沿着磁力线向内前进.然而,尤利西斯探测器发现,这些极区磁力线实际上却是弯曲扭绕的(右)。这些不规则结构的尺寸同粒子作环绕运动的半径差不多一样大,因而妨碍了宇宙线向太阳的运动.

图5尤利西斯探测器测量到的太阳风的速度随该探测器所处的纬度(黑色箭头所示)以及太阳磁极的方向而变,当它呆在较低的太阳纬度上时(a),它遇到的只是慢速运动的赤道太阳风(绿色在略微髙一些的南纬区域,当太阳把它命南磁极转向尤利西斯探测器时(b),该探测器就进人了快速运动的极区太阳风(黄色),而当太阳南磁极转到远离探测器的方向上时该探澜器又进入慢速运动的太阳风区。而一旦尤利西斯探»器到达一个极区位置上,就连续不断地测量到快速运动的太阳风(d).

请 登录 发表评论