于几乎所有同时代的人不同,爱因斯坦认为量子力学将会让位于经典力学,今天的一些研究人员仍倾向于赞成他。

爱因斯坦已成为偶像,认为他犯错误简直就是亵渎神圣,甚至连他声名狼藉的“最大失手”也为他增添了据对正确的关怀:他原来的错误理论竟可以精确地解释地天文观测[参见本期Lawrence M. Krauss和Michael S. Turner所著《宇宙常数的变迁史》一文]。尽管大多数外行对爱因斯坦犯错误的说法会产生反感,但是如果他是正确的,大多数理论物理学家会感到格外地震惊。

尽管没有人怀疑爱因斯坦的伟大,但是物理学家想知道,他在上个世纪20和30年代的量子革命期间都干了些什么。教科书和传记将他描绘成对量子论研究交了白卷。1905年,他向世界介绍这一基本概念,但是随着量子力学的成熟,他所做的一切似乎都是在指手画脚。对该理论,他更多地是在拆台而不是建设。一种保守的神秘主义——包括在他的一句名言“我永远不相信上帝在掷骰子”中——似乎侵害了他的科学理性。

与量子论主流研究背道而驰,爱因斯坦在其生命的最后10年堂吉诃德式地沉迷于物理学的统一理论。后来继续这方面工作的弦理论家和其他人发誓不再沿相同的路线走下去。他们的假设是,当(描述引力的)广义相对论与(处理所有其他事物的)量子力学相遇时,相对论应当让路。尽管不能说爱因斯坦的杰作(广义相对论)是严格“错误的”,但最终只能算是一种近似。

坍塌的理论

尽管如此,近年来,当物理学家加倍努力来全面理解量子论时,越来越多的人开始欣赏爱因斯坦的观点。“相比于许多给予他荣誉的人,这家伙更加深入、迅速地看清量子力学的核心问题。”贝尔实验室的Christopher Fuchs如是说。有些人甚至赞同爱因斯坦:量子力学最后一定会让位于一种更基础的理论。美国加州大学伯克利分校的Raphael Bousso说:“我们不应当设想量子力学是一成不变的。”

这种说法很有分量,因为量子力学是科学史上最成功的理论框架。它替代了除广义相对论之外此前所有的经典理论,而且大多数物理学家认为,它获得最后的胜利仅仅是时间问题。毕竟,相对论有许多漏洞——例如黑洞问题。相对论预测恒星会坍缩成无穷小的点,但是不能解释随后会怎样。显然,该理论是不完整的。克服这一局限性的一种自然方式是,将它纳入到一种引力的量子论中,例如弦理论。

但是,量子论也存在一些缺陷。作为最早认识到其不足的人之一,爱因斯坦发现量子力学也是不完备的。它不能解释为什么单个物理事件会发生,不能提供一种方法以了解对象的内在属性,并且不具备有说服力的概念基础。而且,量子论又退回到爱因斯坦之前的时空观。例如,该理论认为,8升的水桶可以容纳1升水桶容量的8倍。在日常生活中的确是这样,但是相对论认为,8升的水桶最终可能只能容纳1升水桶容量的4倍——也就是说,水桶的容量与其表面积而不是体积成正比。着中国限制被称为全息限制(holographic limit)。当水桶内容物密度足够大并且超出该限定时,就会触发坍塌,形成黑洞。因此,黑洞不仅是相对论,也是量子论(更不用说水桶)崩溃的信号。

对一个不完备的直接反应就是完善它。自从1920年代之后,一些研究人员提出用“隐变量”来完善量子力学。其基本思想是,量子力学实际上是从经典力学而不是其他方式衍生出来的。粒子具有确定的位置和速度并且遵循牛顿定律(或者这些定律的相对论延伸)。粒子行为之所以看上去采取古怪的量子方式,不过是因为我们没有或者不能够看清其潜在的秩序。英国谢菲尔德大学的Carsten van de Bruck说:“在这些模型中,量子力学的随机性就好像一枚硬币。它看上去是随机的,事实上并非如此。你可以写下一个决定论方程来描述它。”

创造性的摩擦力

用布朗运动来做类比。粉尘微粒的运动表面上看是随机的,但是正如爱因斯坦自己证明的那样,其运动由服从经典定律的、看不见的分子所产生。事实上,这种模拟已经让人产生了可望而不可即的焦虑感。量子力学方程于分子运动论(以及更广义的统计力学)方程出奇地相似。在有些公式中,量子论的基本参数普朗克常数扮演温度的数学角色。量子力学似乎在描述某种气体或全体“分子”(更加原始的物质实体)的混乱组合。

面对一种猜测性的思想(例如量子力学),物理学家在了解如何通过实验验证它之前,往往以重实效的标准为指导:该思想是否在知性上具有丰富的想象力。例如,弦理论孕育了新的物理学原理以及完整的数学规范,因此即便实验证明它是错误的,也不能算是白费力气。根据该标准,大多数物理学家很早就反对隐变量的概念。包含隐变量的理论没有预测新现象,没有阐明有说服力的原理,而且除非凭借原本应当的特殊伎俩(例如远距离活动),否则不能在现量子力学。爱因斯坦自己曾涉足隐变量,但是后来认为他们“很廉价”。他的结论是,不能通过嫁接到经典原理上来完善量子力学,它应当出现在基础物理学彻底的重新思考中。

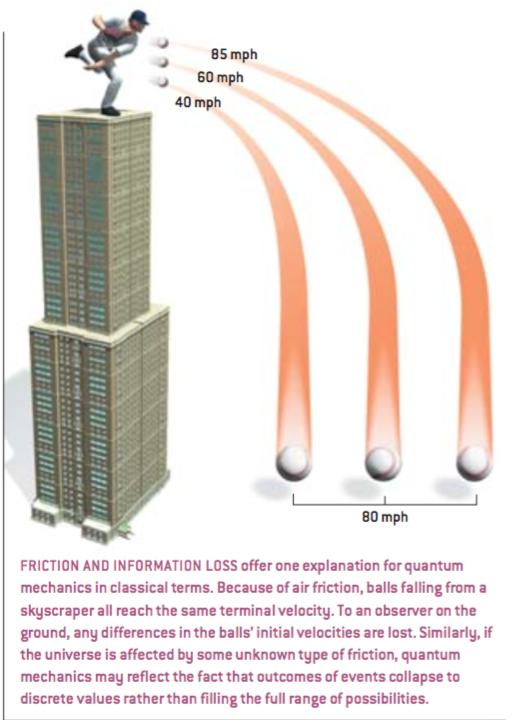

尽管如此,在过去5年中,隐变量又起死回生,这归功于以摆弄激进的假设而知名的诺贝尔奖获得者、荷兰乌特列支大学(Utrecht University)的量子力学家Gerard’t Hooft。他认为,量子力学与经典力学之间最突出的差别是信息缺失,经典系统比量子系统包含更多的信息,因为经典变量可以是任何值,而量子变量则是离散的。因此当一个经典系统让位于量子系统时,就会丢失信息。而且由于摩擦或其他耗散力的作用,这种现象会自发地发生。

如果你以不同的速度从帝国大厦顶上抛出两枚硬币,空气阻力会使得它们逼近相同的自由沉降速度(terminal velocity)。站在楼底人行道上的人将无法辨认硬币抛出的准确速度;该信息是一个隐变量。对于这种(以及许多其他的)情形,一个很大范围的初始条件(即所谓的吸引子)将导致同样的长期行为。吸引子与量子态一样是离散的。它们所服从的规律来自于牛顿定律,却又不同于牛顿定律。Hooft断言,事实上吸引子衍生出的规律不是别的,正是量子力学。因此,自然界在大多数细节层面上是经典的,但是由于耗散而呈现出量子力学的形态。“可以认为量子力学是某些基本理论的低能极限。”意大利萨勒诺大学的Massinmo Blasone说。

表达这一观点之后,Blasone及其同事又表示,一台量子线性谐波振荡器(单摆的量子化版本)可以产生于两台有摩擦的(friction-plagued)经典振荡器。每台振荡器都服从经典规律,但是它们的联合行为则服从于量子规律。美国杜克大学的Bemdt Muler及其同事已证实,当从4维时空中观测时,5维时空下运转的经典系统可能变种为一个量子系统。量子奇异性(weirdness)反映出额外维度(一种隐变量)所允许的丰富的互连网络。至于摩擦将经典系统转变成量子系统的来源,van de Bruck认为可能与引力有关。

量子系统Vs经典系统

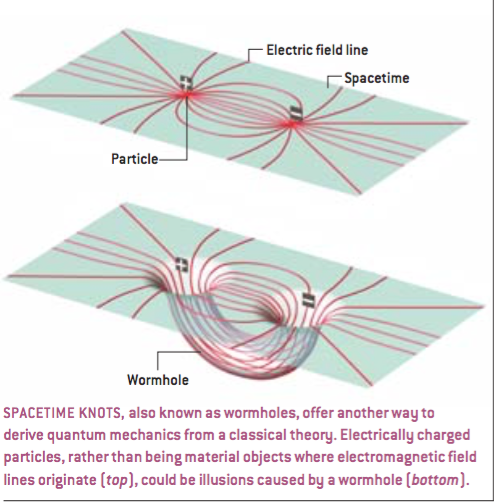

对隐变量的一种分离方法,同样依赖于维度的小伎俩,不过这种情形发生在时间上。许多物理学家和哲学家认为量子力学很奇怪,因为我们假设只有过去会影响现在。如果未来也影响现在呢?那么量子力学的或然性只不过反映出我们对将要发生的事情的无知。在过去10年里,英国沃克大学(University of Warwick)的Mark Hadley一直在琢磨这一概念。他指出,在广义相对论中,未来像过去一样是确定存在的,因此过去和将来都会影响现在也就自然而然了。“未来将要执行的观测也是隐变量之一。”Hadley说。

更进一步,他声称量子力学的基本逻辑理所当然会脱离爱因斯坦的理论。他还重新提出爱因斯坦在1930年代研究的概念:基本粒子并不是存在于时空中的的物体,而是时空本身的一部分,不是包缠在织物上的皮棉,而是织物上的小结。这种观点之所以不受欢迎的原因之一是,它不能解释量子微粒的特殊旋转对称性,但是Hadley称该问题已被克服。

那么我们如何解释Hooft和Haldey的方法呢?与过去的隐变量尝试相比,它们具有两个优点。首先,观测到的量子事实与更深层次的经典事实之间的连接难以形象化。物理学家喜欢的是:基础理论应当牢固(tough)。其概念应当考究得足以印在T恤衫上,同时还应当非常微妙,没有人敢说能够完全理解其内涵。其次,这两种方法都预测了可以通过实验搜寻的新现象。例如,van de Bruck认为强引力场可以改变量子力学的规律。

有意思的是,类似的观点在主流理论中突然出现。在弦理论中,一个量子系统可以数学上等价于或者“二元化”一个经典系统。有些这种二元性涉及到类似于Muller及其同事研究的统计力学系统。几乎没有哪个弦理论家敢说量子系统完全等同于一个经典系统,但美国哥伦比亚大学的Brian Greene认为,研究这些二元性可以查明二者之间的区别,从而确定量子论的基础原理。至于量子论可以产生于相对论的观点,Bousso最近从全息限定导出了最著名的量子力学规律:海森堡的测不准原理。

所有这些说明物理学家仍然认为隐变量是一种希望不大的冒险。量子力学就像是热带雨林,充满了莫名的神奇动物和无穷的浅滩死水,试图将它简化成经典物理学就好像让假山花园变成亚马逊河一样。与其从零开始重新构造该理论,还不如先拆分它,然后找出哪些是正确的。这正是Fuchs以及其他研究量子力学基础的主流科学家的方法。

他们发现量子论的许多方面是主观的:没有描述一个物理系统的客观属性,而是描述探察它的观察者知识状态。爱因斯坦在批评量子缠结(两个相距遥远粒子之间的“奇异”联系)概念时,得出十分类似的结论。看上去像是一种物理联系,实际则是观察者对这两个粒子的知识的互相纠缠。毕竟,如果的确存在这种联系,那么工程师将可以利用它来发送超光速信号,但是他们不能够。类似地,物理学家早就假定,测量一个量子系统将导致它从一个可能性范围“坍缩成”确定的单一事实。Fuchs认为这正是我们对坍缩的系统的不确定。

窍门是去掉该理论的主观方面,以暴露客观事实。量子系统的不确定性完全不同于经典系统的不确定性,而且这种区别是探明事实的一个线索。我们不妨考虑一下薛定锷猫。按经典理论,该猫非死即活;不确定意味着你直到观察之后才能知道。而按照量子力学,猫却是既不活也不死;当你观察时,你使得它变成其中的一种状态,机会各占50%。爱因斯坦称之为任意性。隐变量将消除这种任意性。

事实上,经典宇宙不比量子宇宙更具有任意性。区别在于任意性从哪里产生。在经典物理学中,宇宙一经创造,它就以固定的形式逐步走向死亡。在量子力学中,宇宙在演变过程中编排事物,部分通过观察者的干预。Fuchs称这种概念为“量子力学的性别解释。”他写道:“不存在单向的世界,因为世界仍然处于创造过程中,仍然在被锤炼。”我们对量子事实的理解,同样可以明确地这样说。

柯江华/译

曾少立/校

请 登录 发表评论