低能法观测高能现象

David B. Cline

通过观测标准模型所禁戒的相互作用,物理学家们能够窥视到超对称现象等偶发事件。

1993年秋,美国国会取消了超导超级对撞机项目(SSC)。超导超级对撞机原本是用来搜索现有的加速器所无法达到的能量范围的粒子的。在21世纪的最初几年,在日内瓦附近的欧洲粒子物理实验室也许能建成大型强子对撞击(LHC)。但后者的能量大约只有起导超级对撞机本该达到的能量的一半。那么物理学家凭什么去寻找在逻辑上和对称性上满足物质基本元素理论的大质量粒子呢?

幸运的是,大自然为科学家深入了解其奥秘提供了一个观察孔。在粒子物理的标准模型中,有几种类型的相互作用是可以想象得到的,但在实践上却从没有人观察到过。例如,从来没有看到过一个奇异夸克衰变成一个下夸克。能产生相互作用的各种不同的方法往往互相抵消。无法发现其存在的扣互作用被说成是被禁戒的。

但是完全有这样一种可能性,即我们尚未知道的粒子却有可能从某一种(已知的)粒子转变到另一种粒子,从而传递这样一种相互作用。如果研究人员的测试精度不断提高,他们可能最终得以找到该过程的一个微弱的信号。事实上,由于根据标准模型所预期的结果为零,这种检测有可能实现。虽然从一个很大的数量(通常并未明确界定)上要辨别出一个微小的偏离是很困难的,但从零测量出一个偏离就相对来说比较容易。科学家一旦观察到这种所谓的被禁戒的相互作用,他们就将得到关于一种新粒子存在的证据。他们就能在标准模型里加上这祌粒子,从而扩充了标准摸型。

有一类这样的相互作用称为味改变中性流(FCNC)。虽然这些相互作用(迄今)从未被观察到过,新的和奇异的粒子最终几乎不可避免地会产生味改变中性流,利用极其灵敏的实验手段能够探测至这种中性流。这一窗口很可能已经揭示了存在于标准模型之外的粒子的初始信号。

传统上,物理学家是通过在加速器里让已知粒子的粒子束相互对撞束探索标准模型的额外粒子的。这些已知粒子所包含的质量-能量常常被引导来产生未知的粒子。但是最重的粒子需要输入大量的能量,这无法在加速器里获得。在这一领域,味改变中性流也具有优越性。原则上,一颗奇异粒子越重,它就越容易与一颗已知粒子相互作用。因此,虽然重粒子难以在加速器里产生,通过它们在低能状态下的效应就较容易探测。

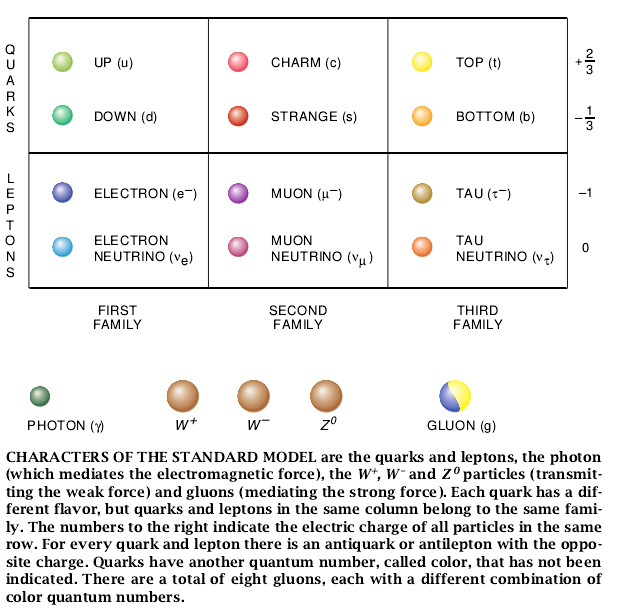

已知粒子属于人类生活在其中的低能世界。有一类粒子包含了轻子(电子、μ子和τ子)和轻子衰变而成的难以捉摸的超轻粒子(电子中微子、μ子中微子和τ子中微子)。另一类就是夸克。

夸克似乎分六种类型,即六种“味道”——上、下、奇异、粲、底以及现在所发现的顶夸克。每种夸克都要比排在它前面的那一种夸克重。质-能守恒性允许一个较重的夸克衰变成一个较轻的夸克,但反过来却不行。

上和下、奇异和粲、底和顶都是密切相关的,配对构成了“族”。例如,上和下是最轻的两种夸克,属于第一族。在每一族中,一个夸克具有2/3的电荷(上、粲和顶),另一个夸克具有1/3的电荷(下、奇异和底)。(以一个质子的电荷为单位电荷。)对于每一种夸克或轻子,都有一个反夸克或反轻子,除了电荷相反之外,其余都相同。

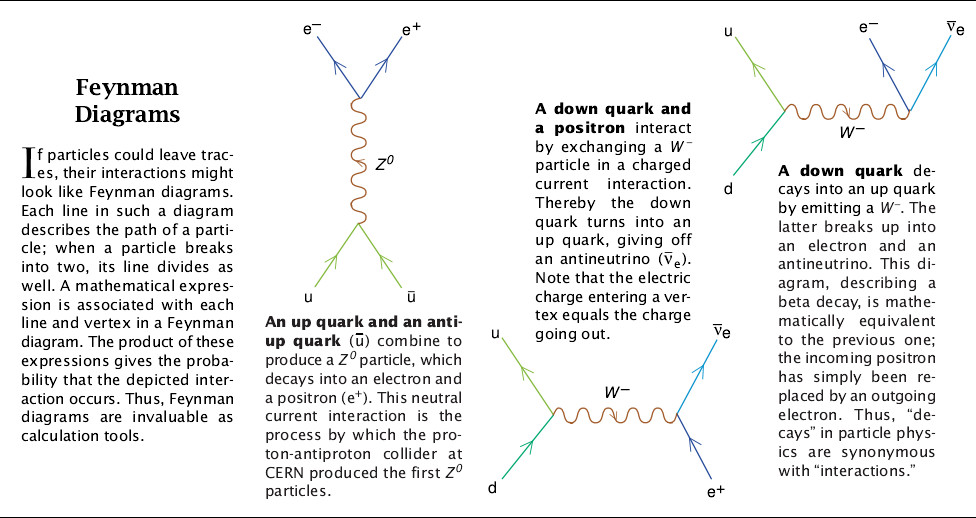

通过释放或吸收重粒子,夸克能相互转变。在夸克之间传递弱核力的三种粒子是Z°、W+和W-(上角的符号表示电荷分别为0、+1和-1)。例如,通过一个弱过程让粒子带走额外的电荷,一个下夸克能转变成一个上夸克。由于这一衰变过程涉及到一个带电粒子(W-)的流动,就称它是由电流传递的。换句话说,一个夸克能通过发射和再吸收能产生弱中性流(WNC)的一个Z°粒子与自身相互作用。

但如上所述,实验工作者从来没有见到过一个奇异夸克变成一个下夸克(这一过程涉及到味改变)。由于这两种夸克具有相同的电荷,这样一种相互作用必然是通过味改变中性流(FCNC)。

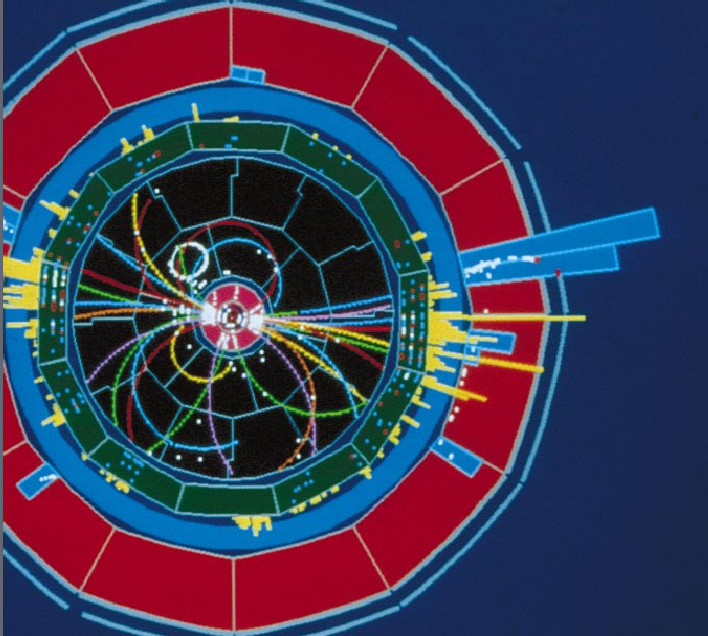

在迄今为止所进行过的(几乎)所有实验中都没有味改变中性流,这已经导致了预言和发现粲夸克和顶夸克。当物理学家在60年代末最初醒悟到,味改变中性流似乎并不存在的时候,他们对这种缺失感到十分迷茫。那时候,电弱相互作用理论刚刚由温柏格(Steven Weinberg,现在在奥斯汀得克萨斯大学任教)和萨拉姆(Abdus Salam,现在意大利的里雅斯特的国际理论物理中心工作)提出。在这之前,哈佛大学的格拉肖(Sheldon Glashow)曾阐述过同样的理论。他们把弱相互作用和电磁相互作用纳入了同一框架,预言了Z°、W+、和W-的存在。这些粒子成了光子的类似物,光子是传递电磁力的。

在随后的几十年中,电弱理论得到了广泛证实,但它要求有中性流的存在,在中性流中一个Z°粒子被交换。研究人员假定,在其它相互作用中,Z°粒子可能中介奇异夸克向下夸克的衰变。1963年,我协助建立了在劳伦斯伯克利实验室进行的一项实验,该实验没有发现任何这种衰变的迹象。当时我们并不知道,我们所寻找的是一种特殊的,被禁戒的过程:一种味改变中性流。根据我们的实验,我们轻率地作出结论,即不存在什么中性流。

当时所知道的夸克只有上夸克、下夸克和奇异奇克。1970年,格拉肖、巴黎高等师范学校的伊利波洛斯(John Iliopoulos)和罗马大学的曼阿尼(Luciano Maiani)注意到,如果存在第四种夸克,就能抵消奇异夸克和下夸克的相互作用。这样,缺乏味改变中性流这一点就可以得到解释了。此外,也应存在不会改变味的弱中性流。由于这种假设的第四种夸克能解决一个长期悬而未决的疑难问题,理论物理学家就把它叫做“粲”夸克。

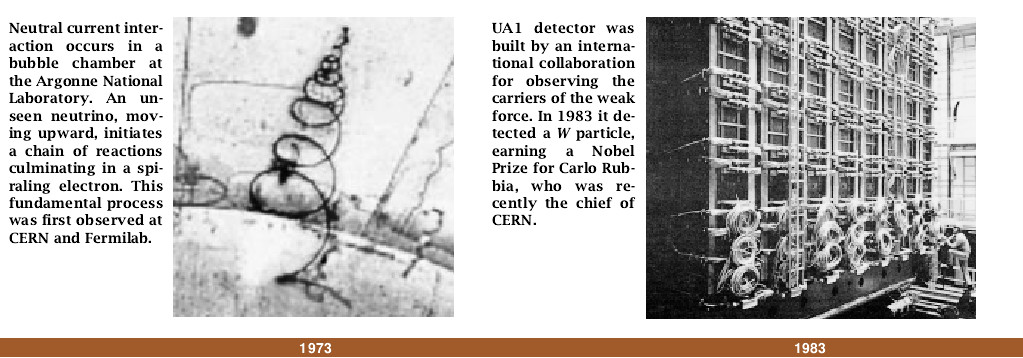

与此同时,欧洲粒子物理实验室和国立费米加速器实验室(伊利诺斯州巴塔维亚市)的科学家们已经在寻找有中微子参与的过程中的弱中性流。中微子只通过弱相互作用与其他粒子相互作用,只通过弱中性流与其他中微子相互作用。有一段时候,从一个重要的实验得到了不同的和令人费解的弱中性流信号,这使得物理学界讽刺说,发现了“交变中性流”。

1973年,欧洲粒子物理实验室和费米实验室所作的实验都发现了弱中性流。1974年,也是在费米实验室,一个粲夸克瞬息即逝地亮了相。到了1976年,在斯坦福直线加速器中心产生了大量的粲夸克,从而证实了理论物理学家的设想。他们排除味改变中性流的公式(称为GIM理论)从此已被证明要比早期的直觉理论具有更广阔的有效性。在第一族夸克中,一种夸克阻止另一种夸克经过味改变中性流而衰变。

由于没有见过底夸克衰变成奇异夸克或下夸克,所以像粲夸克一样,物理学家也预言存在着顶夸克。由于每个夸克都有一个族内的配对物,味改变中性流在标准模型中难以存在。只有在十分罕见的场合,较重的夸克才能违反GIM理论,该理论最适用于较轻的夸克。

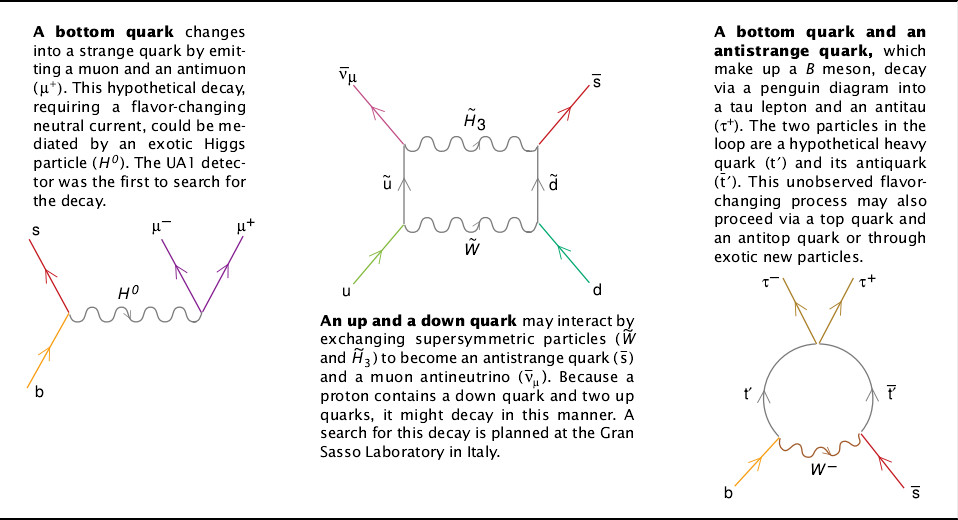

加利福尼亚理工学院已故的费因曼教授(Richard Feynman)发明了一种示意图,最完善地描述了这种罕见的味改变中性流。已知的粒子,事实上所有的粒子相互作用可能都传递了这种味改变中性流。在一张费因曼图中,粒子留下了轨迹,很像一架喷气式飞机会留下蒸汽尾迹。因此,当两个粒子互相作用时,它们的轨迹会在一个顶点相交,当一个粒子衰变时,它的轨迹会分裂。

如果一个顶夸克以一种复杂的、称为“企鹅”的费因曼图所描述的方式传递相互作用,味改变中性流就能存在。(“企鹅”这一名称有一个不寻常的来历。欧洲粒子物理实验室的John Ellis有一次在一场飞镖游戏中输给了现任职于哈佛大学的Melissa Frankin。代价是他必须把“企鹅”这一词放进他下次要发表的论文中,就在那篇论文中首次出现这种复杂的费因曼图。)然而,这种衰变即使有也不会频繁地出现。企鹅图有许多不同变形,在大多数企鹅图中,奇异粒子起着传递这种衰变的作用。

在指出标准模型的缺陷的理论中,都不可避免的要求存在这种奇异粒子。有一个缺陷是,为何基本粒子具有这样不同的质量。例如,顶夸克要比更为普通的上夸克重30000倍,上夸克是普通物质的主要成份。

据信,粒子是通过与很重的黑格斯粒子相互作用而获得质量的。黑格斯粒子也是电弱理论所预言的。然而,由于每种夸克质量不同,它与黑格斯粒子必然是以不同的强度耦合的。这些耦合强度,或者换句话说,夸克质量本身,属于标准模型21种参数范围。这些参数并非来自它的基本假设。相反,这些性质是由实验决定的。这么一大群任意数没有说眼力,至少对于那些认为宇宙在其最深层次的结构上应该是十分简单的科学家来说是不屑一顾的。

理论物理学家联系这些杂乱的任意数的出路往往是求助于预言更加奇异、质量更大的粒子。例如,标准模型的有一种推广是“大统一理论”。我们完全有理由相信,在相当高的能量下,将原子核束缚在一起的强力能与电弱力统一起来。这些力变得同样的强,合起来形成一个大统一力。在那种情况下,轻子成了夸克家族的成员,与强力有关的几种参数变得与弱力有关的参数一样了。大统一模型的整体结构要比标准模型的整体结构简单得多,也更加合理。但它也要求存在超重的粒子,称为大统一粒子,其质量大约是1016GeV(lGeV等于10亿电子伏特,大致为一个质子的质量)。

在其他相互作用中,这些超重粒子允许夸克变成轻子,也允许质子衰变。物理学家寻找质子衰变已有十来个年头。目前,这种搜寻正越来越执着。我正在意大利的格兰萨索(Gran Sasso)实验室与欧洲粒子物理实验室的鲁比亚和意大利的其他同行从事着ICARUS质子衰变实验。在格兰萨索实验室和日本,正在建造着巨大的探测器。

但大统一模型存在一个问题。它的超重粒子与已知粒子相互作用后会增加后者的质量。于是,夸克和轻子也会具有大约1016GeV的质量。在这种情况下,不仅人类观测不到它们,而且它们也不会存在——至少不会以它们现在的形式存在。

能解决这一“阶层问题”唯一已知方法是超对称理论(SUSY)。超对称理论假设,每一种已知粒子都是超对称配偶中的一种。例如,夸克的超对称配偶很可能具有更大的质量和一种不同的自旋,即角动量。它可能有效地消除大统一模型的超重粒子与现有的夸克和轻子之间的相互作用,从而解决了阶层问题。

许多理论物理学家相信,超对称配偶粒子一定存在。但迄今没有找到任何一个。国立布鲁克海文实验室的Maurice Goldhaber有几次打趣地说,形势未必如此糟糕,至少在宇宙中还有一半的超对称配偶子——夸克和轻子!

超对称理论的一个必然结果是存在着味改变中性流。例如,超对称粒子能为底夸克变成奇异夸克提供一个途径。事实上,味改变中性流有可能是如此之大,以致它们可能不得不受到某种程度的压抑。

由超对称粒子介导的味改变中性流在超对称粒子对中的配偶粒子都具有相当接近的质量时能够被减弱。这种质量相似性意味着超对称粒子像那些已知粒子一样具有较低的质量。但由于实验工作者在加速器中从未见过这些粒子,它们的质量实际上必定要大得多。假定它们的质量范围在100GeV到10TeV的之间(1TeV为兆兆电子伏特)。这些关于质量的矛盾要求使大多数超对称理论的表述陷于困境。

扩充标准模型的一个更直接的方法可能是增添夸克。物理学家多年来一直在推测存在第四族夸克的可能性。

由于大统一理论提出,夸克家族也与轻子有关,电子和中微子就成了上夸克和下夸克的表亲了。如果物理学家发现额外的第四种中微子,那就表示存在着第四个夸克家族。欧洲粒子物理实验室大型电子-正电子对撞机所得到的数据表明,只存在三种较轻的中微子。但仍有可能存在着第四种较重的中微子。

能与重中微子一起出现的重夸克族几乎必然会诱发味改变过程。如上所述,对于低质量夸克抵消了味改变中性流的GIM理论不适用于较重的夸克。味改变事件最可能发生在涉及第三族夸克的反应,第四族夸克会优先衰变成第三族夸克。

温伯格和伯克利加利福尼亚大学的霍尔(Lawrence J. Hall)以及其他一些理论物理学家最近提出了另一种理论。他们提出,对于自然界存在的黑格斯粒子并没有数量上的理论限制。标准模型只要求一种黑格斯粒子,它并不排除存在许多黒格斯粒子的可能。

这些额外的黑格斯粒子即使在100GeV这样低的质量上也能存在。虽然目前的加速器能量不够而探测不到,这些粒子几乎肯定能传递味改变衰变。这些衰变最可能发生在底夸克上,可能还有顶夸克。

另一种称为人工彩色的理论提出,黑格斯粒子是两个更重的粒子的复合体。这一假设允许黑格斯机制(使W和Z粒子获得其质量的机制)具有一种更自然的结构。人工彩色粒子很可能具有超过1TeV的质量。人工彩色粒子也趋于产生相当大的味改变中性流,而目前味改变中性流是不明显的。经过改进的人工彩色理论称为行进的人工彩色理论,它设法降低(但并不消除)味改变中性流。

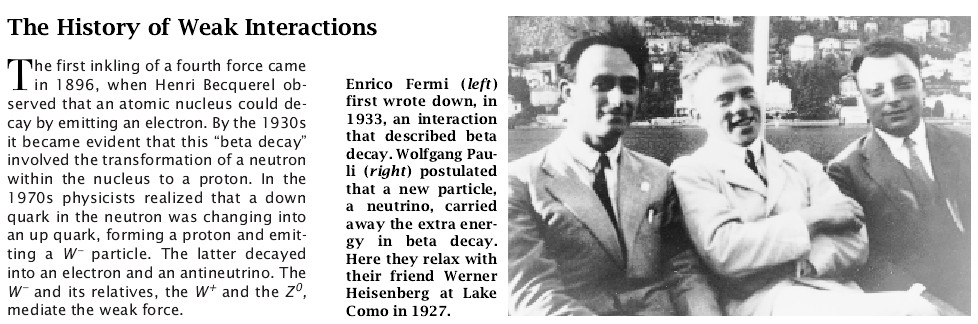

因此,理论物理学家预言了大量超出标准模型的粒子,它们能产生味改变中性流。实验工作者为寻找这种中性流已经努力了三十年,所达到的灵敏度也越来越髙。

如上所述,寻找中性流的工作最初开始于60年代初期。我们在国立劳伦斯伯克利实验室利用一束K介子作第一次正式探测。一个K介子具有一个耦合了一个反上夸克或一个反下夸克的奇异夸克。或者它也可能具有一个耦合了一个上夸克或下夸克的反奇异夸克。K介子属于一类称为介子的复合粒子,每个这种复合粒子由一个夸克和一个反夸克组成。虽然夸克在自然界并与样游离存在,介子却是游离存在的,尽管它们往往不稳定。因此,实验上常常用一个介子束开始。

如果一个K介子中的奇异夸克能衰变成一个下夸克,这个K介子就能裂变成一个π介子,这是一个下夸克和一个反上夸克(或上夸克和一个反下夸克)复合而成的介子。衰变中的K介子还会发射一个中微子和一个反中微子。π介子太平常了,在许多核过程中都会产生。但伴随它的两个中微子都是味改变过程的特有信号。

在实验中观测K介子衰变并非那么容易。例如,在探测器里从未见过一个中微子的踪迹。近来,这种摸索所要求的极高的灵敏度已经对标准模型的扩允设置了极严厉的限制。

下一个夸克是粲夸克,它比奇异夸克重。直到不久前还认为它不是奇异粒子物理学的一个灵敏尺度。这是因为在标准模型过程中它衰变得相对较块。现在,根据一个不同的理由,我们认为它很有用。粲夸克与顶夸克的耦合很弱,因此顶夸克能衰变成榮夸克而放出能量非常高的中微子。中微子与粲夸克之间的相互作用也能够标志味改变中性流。这后几个过程有可能在将来由费米实验室用中微子束来进行实验测试。

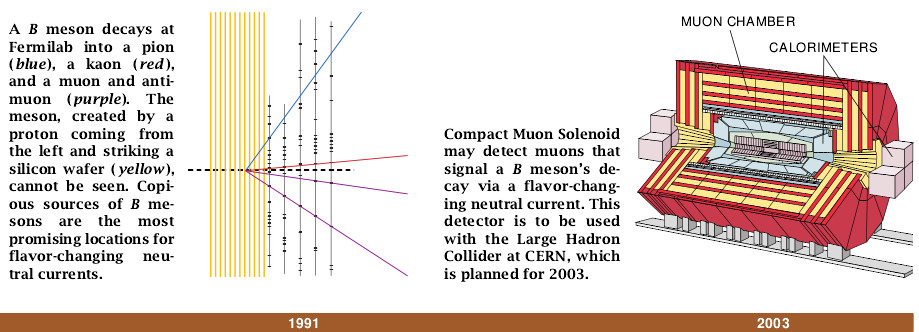

最有可能揭示味改变中性流的粒子是底夸克。底夸克比奇异夸克或粲夸克都重得多,它与扩充后的标准模型所预言的重粒子耦合得更好。此外,底夸克发现于B介子中,B介子的寿命相对较长,达到10-12秒,是预期寿命的100倍。B介子的稳定性允许实验工作者大量产生B介子,形成高能B介子束。

底夸克可以通过味改变中性流以几种方式衰变。每一种衰变都能标志超出标准模型的新物理学概念。除了能够产生B介子束,我们现在还能使用一些极其灵敏的探测器。B介子在衰变之前只能穿越0.1毫米的距离。最新的探测器上装有硅条,介子和其他粒子在硅条上会留下电荷轨迹。即使是非常短的轨迹也是清晰可见的。

在有一个过程中,底夸克可能通过发射一个未知物体而衰变成一个奇异夸克,这个未知物体也许是一个超对称粒子或是一个奇异的黑格斯粒子。后者进一步又衰变成一个轻子和反轻子对。

迄今为止,搜寻这一衰变的最灵敏实验是由我们的小组在欧洲粒子物理实验室质子-反质对撞机的UA1(地下1号区)探测器上进行(19S3年UA1合作组报道了首次观测到W和Z粒子)。我们曾寻找过能量合起来超过4GeV的一个μ子-反μ子对。我们发现,在10万次衰变中,只有不到5个是味改变衰变。这一结果被用来限制人工彩色粒子和黒格斯粒子的质量。如果这些粒子像理论物理学家所认为的那样强烈地相互作用,它们的质量必定小于400GeV。

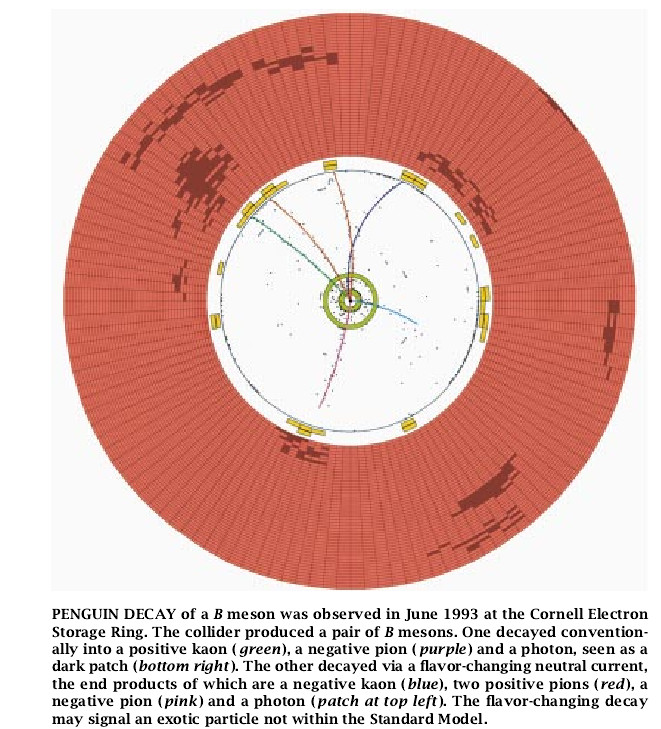

在另一种衰变过程中,底夸克再次分裂成一个奇异夸克,但放出的是一个光子。这一衰变是以企鹅图的方式进行的。实际上,衰变的底夸克是包含在一个B介子中的。后者衰变成K介子的一个激发态,放出一光子。

1993年年底,在康奈尔电子-正电子储存环对撞机上观测到了这样一种衰变。迄今为止只探测到了少数几次这样的事件,计算这一衰变过程的可能性是相当困难的。特别是,它的出现可能标志着一个奇异粒子或是一次涉及到一个顶夸克的相互作用。我们只知道它标志着一个企鹅过程。只有当这种衰变事件发生得足够频繁,因此能够作系统研究之后,物理学家才能确实肯定是哪些粒子在传递企鹅过程。在目前,这一发现只会刺激起人们的欲望。

另一种相互作用没有那么多的理论不确定性(这些不确定性使前一种相互作用难以解释)。这种相互作用中,B介子衰变成任何一种含有奇异夸克的粒子,放出一个光子。这一过程把早先的过程作为一个小的部分包括了进去,但计算起来却较容易。目前,对这一从康奈尔实验所观测到的过程设置了实验上的限制。在每1万个B介子衰变中,不到5个会改变味道。

底夸克衰变还有另一个激动人心的可能性。它涉及到味改变中性流,其中一个B介子不是衰变成另一种夸克,而是衰变成一对轻子。在特殊情况下,这个B介子能衰变成一个τ子和一个反τ子。大统一理论把τ轻子放到底夸克的同一家族之中。因此,这一衰变只涉及到第三族夸克。此外,它要求有味改变中性流。如果这种衰变比较多,就能证明超对称粒子的存在。

探测这种衰变是实验粒子物理学的一大难题。最近在科罗拉多州斯诺马思市召开的一个会议上,我们中的几个人创设研究关于观测B介子衰变的方案。为此,我们正在洛杉矶加利福尼亚大学进行着一系列的计算机模拟。

有一个方法是探测τ轻子衰变而成的μ子。这种探测的一台关键设备是刚刚获得批准的紧密μ子螺线管(Compact Muon Solenoid)。它将用于欧洲粒子物理实验室的大型强子对撞机,我们的小组也参与了设计,我们还希望参与建造这台探测器。这一实验项目目前的负责人是欧洲粒子物理实验室的Michael Negra。

除了探测方案外,研究人员还需要强大的B介子源。有一个这样的B介子源可能来自费米实验室的质子-反质子束。当这两束粒子相撞时,它们会产生大量的粒子,包括到109到1010个B介子。此外,还正在计划建造两座“B工厂”:一座在斯坦福直线加速器中心,另一座在日本国立高能物理实验室(KEK)。这两座B工厂将能产生大约108个B介子。

新的对撞机对于这样的搜寻也将是很重要的。欧洲联盟已在着手建设大型强子对撞机。这台对撞机将把能量各为7TeV的两束质子迎头相撞。如果一切按计划的那样进行,大型强子对撞机将在2053年之前启动。在碰撞的质子朿中将能产生大约1012个B介子。在大型强子对撞击上探测B介子衰变的另一个可能手段是超级固定靶实验。如果主要粒子束的一部分被分离出来去轰击一个固定的靶,能制造出1011个B介子。

来自美国的许多个实验小组现在正计划参与大型强子对撞机的工作。高能物理顾问委员会之下的一个小组委员会(由斯坦福直线加速器的Sidney Drell任主席)最近向能源部强调了支持美国科学家参加大型强子对撞机工作的必要性。对于洛杉矶加利福尼亚大学的我们这些人来说,幸运的是我们很早就参加了紧密μ子螺线管的工作,从而保证了我们在大型强子对撞机项目中有一席之地。

顶夸克的发现给了物理学家评价底夸克衰变的一个更精确的工具。现在因为知道了顶夸克的质量,理论物理学家就能计算有顶夸克参与的企鹅过程的频率。了解了顶夸克的作用,他们就能更精确地测出是哪一种味改变中性流标志着奇异粒子。

顶夸克还可能以标志不同寻常的物理原理的奇异方式进行衰变。例如,它可能衰变成一个粲夸克和两个中微子,这种衰变是由人工彩色粒子或多重黑格斯粒子传递的。顶夸克174Gev的大质量,可能是一种普遍模式的一部分,它表明奇异粒子要比理论物理学家所预期的还要重得多。它们可能在几百GeV到1TeV之间。

在康奈尔观测到的味改变衰变,以及UA1探测器对奇异粒子的限制,已经把科学家推向寻找超越标准模型现象的新纪元。实验工作者在不久之后将有大量的B介子源和关于顶夸克的信息,这样他们就能够巩固对味改变过程的早期看法,并深入了解其含义。

味改变中性流的故事说明了“零实验”(那些什么也没有发现的实验)在指导粒子物理中所起的作用。我们希望,三十年的艰苦探寻将在不太遥远的将来能有较多的发现,甚至在大型强子对撞机诞生之前,物理学家就可能部分地剥开基础粒子的另一层内核。

【王世德/译 郭凯声/校】

请 登录 发表评论