揭开黑洞的神秘外衣

Jean-Pierce Lasota

直到最近,有关黑洞存在的证据都是间接证据。现在天文学家们可能已经掌握了直接证据:能量从巨大的空间区域消失而不留下一丝踪迹。

在浩瀚的宇宙中,天文学家们感觉到黑洞到处都存在。这类令人类着迷的天体位于许多星系(包括我们自己的银河系)的中心,他们与通常的恒星结合,形成一个个双星系统,甚至也可能单独的穿过星际介质到处遨游。黑洞是宇宙中最密实的天体,它们包含着科学上已知的最极端的物质形式——几乎是任意大的质量集中在一个趋近于数学点的体积内,黑洞因而也向观测者们提出了极为棘手的挑战,毕竟黑洞名副其实地是黑的,它们不发出任何电磁辐射,至少不会在天文学家们希望探测到的水平上发出电磁辐射。

为了推演出黑洞的存在,研究人员不得不依赖两类间接的证据。第一,在星系中心的附近,星系运动的非常迅速,如果没有一个巨大质量的引力——可高达10亿个太阳质量——把它们拴在一起,它们早就飞散了。拥有这样巨大质量的天体必定是密度极大的。理论家们尚不知道除黑洞以外还有什么天体具备这样的密度。第二,许多星系的中心及双星系统以巨大的速率喷发辐射与物质。它们必定具有一种极其有效的能量产生机制。在理论上,可能最有效的发动机就是黑洞。

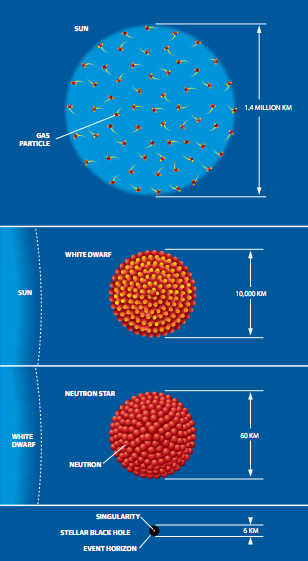

但是,所有这些证据仅仅证明了存在着某种密实天体。这些证据并不是根据黑洞的任何一种独特性质来肯定地识别黑洞。黑洞的存在是根据“默认”原则推定的在双星系统中,黑洞的鉴别非常含糊不清,因为天文学家们已经知道存在着另外一种密实天体——中子星,它具有黑洞的部分性质。中子星也是一种极端形式的物质,它被引力压缩到极大的密度,实际上成了有一座城市那么大的原子核。许多大质量恒星演化历程的终点就是中子星。具有一个太阳质量的中子星的半径(约30公里)相当于具有10个太阳质量的黑洞的“事件视界”(event horizon)的直径。中子星和黑洞无法根据它们的可观测特性(例如下落物质的温度)区别开来。黑洞研究的一个中心问题历来是找到区分黑洞和中子星的方法。

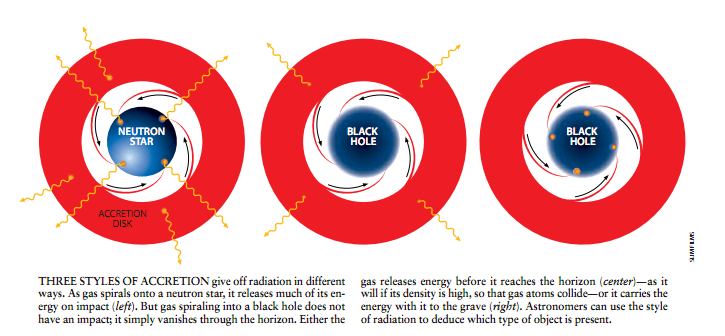

过去几年中,天文学家可能已经找到了一种方法这种方法以中子星和黑洞之间的一个明显差别为基础:中子星具有物质可以在其上积聚起来的坚硬表面,而物质在掉进黑洞时则被吞吃掉并永远消失了。这一差别使每种类型的天体的周围区域发射出的辐射产生微妙的变化,据此天文学家能够证明宇宙中的这种最奇异天体的的确确是存在的。

密实与稀薄

黑洞的强烈引力使它们成为效率极高的发动机。黑洞的事件视界是一个任何物质——即使它们以光速运动——均不能从其上逃逸出去的表面。物质相应的高速度被吸向视界、在这一过程中它们可能与其它物质碰撞并碎裂。此过程的作用就是黑洞附近的物质被加热。由于物质近于光速的速度运动,可以转换成热的动能与物体的静止质量所蕴含的能量(E=MC2)相差不远,如果要使一个物体返回到它的远离黑洞的出发点,它就必须放弃其很大一部分质量并把这部分质量转变为纯能量。在这种意义上,我们说黑洞把静止质量转变成了热能。

这一能量转换的效率取决于黑洞旋转得有多快,物质在变成黑洞的一部分时,它有少数性质仍然保留下来,角动量便是其中之一。虽然黑洞的旋转不能直接观测到,但它使视界附近的时空发生扭曲但是黑洞不能够以任意高的速度旋转。超过了某一最高速率,黑洞的表面便将不复存在。如果一个黑洞的旋转速度接近于可能的最高速率,则它可以把42%的落入质量转化为能量,而一个静止的黑洞只能把6%的落入质量转化为能量。相比之下,通常恒星中的热核反应的效率只有0.7%,而铀的裂变反应的效率只有区区0.1%。

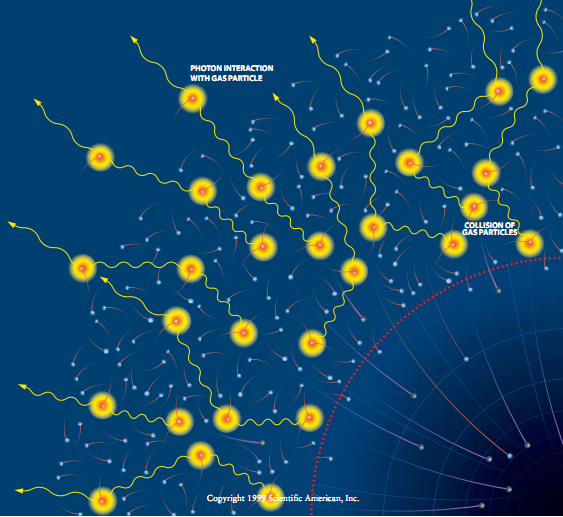

如果黑洞周围的粒子能够分享它们的能量——比如说通过碰撞——则落入的物质就会热得无法想象。刚好在视界外的质子的典型温度对应于它的相当大一部分质量转化为纯能量,即1度左右。在这样高的温度下,物质应当发出伽玛射线。但是,虽然质子(及一般说来离子)很容易加热,但它们辐射能量的效率并不很高,它们最好是通过碰撞把其能量传递给辐射效率更高的粒子(特别是电子),这些粒子发射能量较低的光子,如X射线。因此天文学家们应当看到在电子密集的区域有强烈的X射线射出。

事实上,天文学家在某些X射线双星系统中恰好就观测到这一现象。第一个这样的系统是1962年发现的天文学家迄今已经认出了几百个这类系统,它们是天空中最明亮的X射线源,据认为是由一颗通常的恒星和一个看不见的天体构成的,前者绕着后者作轨道运动某些X射线双星持续地辐射X射线,而其它一些X射线双星(称为暂现X射线源)则只是偶尔在几个月左右的时间中被观察到,大部分时间里它们都处于静息状态,基本上不发射什么X射线。大多数这类双星系统都只被观测到一次,在爆发时它们发射出的X射线能量为1030到1032瓦,相当于太阳总的功率输出的10万倍。

这一辐射的能量分布同所谓的黑体能谱的形状差不多,与太阳、灼热的煤以及人体等形形色色的物体发出的能谱相似。黑体能谱是由“光学密实”(optically thick)的介质产生的,这种介质的密度很大,以致光子只有在与电子进行了多次碰撞后才能离开它。这些碰撞过程散射、破坏并产生光子,掩盖了原先的辐射源并使每一次相互作用的细节被抹平所得的能谱仅与温度及发射表面的大小有关在“光学稀薄”的气体中,光子在逸出前几乎不发生什么相互作用,它们的能谱取决于物质的具体性质。

推导出的X射线双星温度为107度,这与黑洞的预期温度相符。为了产生出观测到的发射,一个黑洞每年必须吞掉(或吸积)109到108个太阳质量的物质,而这与通常恒星的物质向其伴星流失的速率的估计值相符合,因此X射线双星可能是存在着恒星质量的黑洞的最好证明[参看“Scientific American”1974年12月号上“The Search for Black Holes”一文]。

探测脉动

但是上述论据可能也适用于中子星,虽然中子星比不上黑洞那样强大,但它仍然是一种非同一般的发动机。物质撞击到中子星表面时其速度可达到光速的一半,此时物质转化为能量的效率为10%左右——与典型的黑洞的效率相去不远。

事实上,天文学家们知道,许多双星系统中的密实天体并不是黑洞双星系统中的射频脉冲星,同单个的脉冲星一样,据认为是迅速旋转的磁化中子星,天文学上的黑洞不可能有磁场。这些黑洞是几乎没有特征的天体,不可能产生脉冲星所发出的那种有规律的脉冲,类似地X射线脉冲星也不可能是黑洞。任何规则而稳定的脉动现象都可以排除黑洞的存在。甚至不规则的X射线爆发也与中子星有关。这种情况下,中子星提供了一个供物质在其上积累起来并不时地爆发的表面。[参看《科学》199年3月号上Edward P. Lyan den Heuvel及Jan van Paradijs所著“X射线双星”一文。]

遗憾的是反过来的说法并不成立:没有观测到脉冲或爆发现象并不等于说黑洞就存在例如,预计一颗以非常高的速率吸积物质的中子星就不会产生X射线爆发由于吸积速率随时间而变,因此有可能出现意想不到的情况,便如,人们曾一度猜测圆规座X-1双星有一个黑洞,但后来该双星却开始显示它有X射线爆发。

黑洞有两个性质可以用来确认,它们在双星系统中的存在一个性质是它们缺乏硬表面,另一个性质则是它们的质量不受限制。黑洞的质量由它形成的方式——特别是演化成黑洞的恒星的质量——及被它吞进去的物质的量所决定。任何物理学原理都不能确定一个黑洞的质量究竟能有多大。而其它密实天体(如中子星),则不可能具有无限大的质量。

除了黑洞以外,其它任何天体的质量都受限于它抵抗自身的重力而维持下去的能力。在通常的恒星中,由热核聚变提供动力的粒子热运动所产生的压力防止恒星坍缩。但是死亡的恒星(如中子星和白矮星)不会产生能量,在这些天体中,抵抗引力的压力是通过所谓“简并”产生的,这是一种密度极大时由量了力学相互作用产生的被动的力。

根据泡利不相容原理,给定空间内能够容纳的费米子的数目是有限的(费米子是两类基本粒子中的一类,包括电了质子和中子等)。在白矮星中,电子试图占据可能最低的能级,但是根据泡利的原理,它们不可能全都在最低能级上。每一能态中仅允许有两个电子,因此电子便堆集到一定的能量值,具体的能量值与密度有关。这一堆集便产生了与引力相抗衡的压力(同样的效应也使原子中的电子能级不会彼此坍缩到对方上)。Subrahmanyan Chandrasekhar在1930年证明,白矮星的质量必定小于1.4个太阳质量。

抵抗引力

在中子星中,密度非常之大,以致连电子简并效应也无法抵抗引力这样原于被压垮,质子和电子聚合起来形成中子,而原子核互相合并。结果就得到一个中子球。中子不能全都占据同一能态因此它们就堆集起来,产生向外的压力。

人们对简并核物质的性质了解得并不多,因为在研究这种物质时必须把中子——以及它们的组份夸克——之间的强相互作用考虑进去。(参看《科学》1992年3月号上HansGutbrod和Horst Stocker所著“核状态方程”一文。)由于这一原因。研究人员对于中子星的最大质量没有把握,不过可以通过一种简单的论证来弄清中子星的绝对最大质量。在简并恒星中,引力随质量的增大而增加为了抗衡增大的引力,组成恒星的物质必须变硬在超过了某一临界质量后,物质的硬度就会增大到使声音在其内传播的速度超过光速。这就违背了相对论的基本原则,这一临界质量约为太阳质量的6倍。根据英国、法国和日本的研究小组所进行的一些更详细的计算,最大质量实际上低于3个太阳质量。已知的中子星其质量没有一个超过太阳质量的两倍。

在通过排除之后,天文学家们称之为“黑洞”的天体——或者为了谨慎起见暂且称之为黑洞候选者的天体——便确定为其质量大于3个太阳质量的致密天体。在双星系统中,通过测量恒星的速度并运用关于轨道运动的开普勒定律,可以给恒星质量定出一个确切的下限。目前天文学家已经知道有7个暂现X射线双星中的致密天体肯定符合这一黑洞的判断准则,在作出其它若干假设后,天文学家们估计出这些黑洞的实际质量在4个到12个太阳质量之间.

如果这些天体具有中子星不可能具有的另一种性质——黑洞没有硬的表面——那么它们就可以更有把握地被鉴定为黑洞了。事件视界仅仅代表一个“有去无回”的临界表面,任何东西一旦穿过视界掉入黑洞就在宇宙中不可挽回地消失了。如果一团掉进黑洞的热等离子体没有足够的时间辐射出它的热能,则这些热能将随着该物质一道被拖进黑洞中,它的能量永远也不会被远处的观测者观察到:此能量将穿过视界“转移”(advected)并消失。这一消失并不违背质量-能量守恒定律,因为热能被纳入了黑洞的质量中,但它却大大降低了黑洞发动机的表观效率。而当热等离子体落在中子星上时,它的全部热能最终将被辐射掉(被热等离子体本身辐射或者是被中子星的表面所辐射)。

因此,当吸积物质不论因为什么原因而未能在遇到视界或表而之前散发出其热量时,黑洞和中子星就比较容易区别开来了1995年在京都举行的一次研讨会上,我把这类吸积物质统称为“转移为主的吸积流”(adveetion—dominated accretion flow,缩写为ADAF),现在这一术语已被普遍使用。非常热而稀薄的等离子体是发射效率较差的辐射体的例子因此天文学家们一直在寻找这样一些X射线和伽玛射线源它们看起来较暗,但如果它们的辐射效率在10%左右的话,它们本应该显得更亮一些。

不断流失

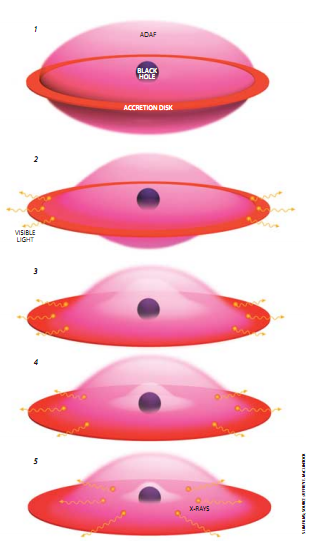

掉向致密天体的物质并不是径直地落进去的。由于角动量守恒定律的缘故,物质稳定在大致呈圆形的轨道上。仅当存在摩擦时(摩擦将带走部分角动量),物质才能够从圆形轨道上进一步下降。摩擦也使吸积气体变热如果气体能够有效地冷却,它将失去其轨道能量并变成一个平而薄的结构——吸积盘。这样的吸积盘已经在许多双星系统中观测到了。(参看《科学》1992年第1期John K Cannizzo与Ronald H Kaitchuck所著“相互作用双星的吸积盘”一文。)但如果冷却的效率不高——ADAF就是这种情形——则物质将呈几乎球形的形状。

早在1977年,东京大学的Setsuo Ichimaru就利用上述设想解释了天鹅座X-1大质量双星的某些性质,该双星含有第一个被证认出的黑洞候选者,但是由于某种原因他的研究工作没有引起人们的注意。近来天文学家们对ADAF浓厚兴趣始于1994年,当时哈佛大学的Ramesh Narayan和Insu Yi及哥德堡大学的Marek Abramowicz和Ximing Chen,京都大学的Shoio Kato,海法Technion大学的Oded Regev以及本文作者提出了关于光学稀薄的ADAFS的简单的理论模型。在这些研究人员以及其它一些研究人员——例如哈佛-史密森天体物理学中心的Ann Esin、Rohan Mahadevan和Jeffrey E. McClinlock以及京都大学的Funio Honma——的共同努力下,ADAFS模型取得了一个又一个的成功。例如,ADAPS解释了银河系中心的能谱,从而证实了剑桥大学的Martin J. Rees1982年一次会议上所提出的设想。

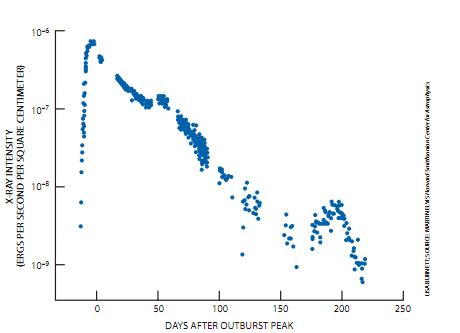

一类名为“平静期暂现X射线源”(quiesecu X-ray transient)的双星系统的吸积流看来由两部分组成。里面的一部分是一个ADAFS,外斯的一部分则是一个扁平吸积盘。这些系统大部分时间里处于平静状态,这时所观测到的它的微弱辐射基本上是,ADAFS发出的有时这些双星会产生强烈的辐射爆发。由于ADAFS在本质上是稳定的,因此这些爆发必定是在外侧的吸积盘内被触发的。

1996年4月20日一组天文学家在观测暂现X射线源GROJ165540他们是McClintock,麻省理工学院的Ronard Remillard,宾夕法尼亚州立大学的Jerome Orosz以及耶鲁大学的Charles Bailyn。起初观测似乎出了什么严重的问题,但是后来很快就弄清楚了,原来是这些天文学家交了好运,刚好碰上一次极为罕见的事件X射线爆发,在其后的5天中,该双星系统可见光波段的亮度不断增强,但其X射线发射一直未探测到。

到第6天GROJ165540的X射线亮度开始增强。正如斯特拉堡天文台的Jean-Marie,McClintock、Narayan和本文作者所证明的那样,这一延迟正好是天文学家们预计一个两部分组成的吸积流将会出现的现象远离黑洞的外测吸积盘发射可见光,但不发射X射线这样,当爆发开始时就只能在可见波长之测到它。随后物质开始更迅速地黑洞扩散,稀薄的ADAFS区域逐渐被其满,直到开始发射X射线对这个双星系统的观测使上述理论得到了完美的出乎预料的证实。

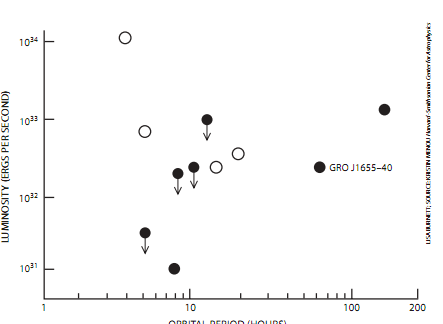

利用平静期暂现X射线源Narayan、McClintock和哈佛-史密森天体物理学中心的MichaelGaro率先提出了把具有硬表面的天体(中子星)同不具有硬表面的天体(黑洞)区分来的一个定量标准。随后本文作者根据平静期暂现中子星应当比具有相同吸积速率的黑洞明亮这一事实提出了另一个不同的标准。虽然吸积速率无法直接测定,但我们可以用轨道周期作为代替吸积速率的指标,因为具有相同轨道期的两个天体应以大致相同的速率吸入物质。综合这些考虑后,研究人员预引黑洞系统应当比具有同轨道周期的中子星系统暗淡。由于只有少数这类系统的轨道周期为已知,因此两者之间预计的差异现在还没有被很好地确定,即使如此,对于任给定的轨道周期,已得到证实的黑洞的确要比中子星暗淡。

最近的研究已使人们对简单的ADAFS模型产生了怀疑,因为它没有考虑向外流动的问题,但是,更一般的模型仍然要求有黑洞存在才能复现观测结果对进入黑洞的流动的模拟现在依然是一个十分活跃的研究领域,无论如何,质量太大以致不可能是中子星的天体现在可以从候选黑洞这一类别划入已证实的黑洞。这一类别只有具有事件视界的天体才会使能量消失其消失的方式恰如天文学家们对于这类天体系统所推想出来的那样,轨道X射线天文台——如Chanuro和XMM卫星——即将进行的观测应当会发现更多的这类天体系统。黑洞可能仍将是黑的,但它们不可能再隐藏在伪装之下了我们正在学会如何揭示它们的庐山真面目。

【郭凯声/译;胡天其/校】

请 登录 发表评论