对人免疫缺损病毒理提出异议几乎使得病毒学家Peter H. Duesberg被逐出正统的科学界。如今,他又宣称,科学界对癌症的所有认识皆属大谬不然

是持异议者,还是堂吉诃德?

W. Wayt. Gibbs

300年以前,一场瘟疫发生在米兰城里,一群设法躲避它的红衣主教于是便停留在这里的圣卡罗·波罗米欧别墅,这是一个大庄园,从它所在的最高一座小山上,可以俯瞰整个村庄,从那时起,这座别墅及其住户的日子就越来越没落。高墙上的版泥已开裂出道道裂缝,涂漆和绘画早已褪色,现在上面又画了风格暧昧的现代画。别墅现在成了Armando Verdiglione的私人博物馆,此人曾是著名的精神分析学家,1986年因骗取有钱患者钱财被判罪,从此坏了名声。如今,这座别墅庇护的是另一种避难者——Verdiglione从世界各地空运来的科学界持异致者,其目的是要向一次折衷学派的会议的100多名听众讲话。

在离Verdiglione不远的讲台的另一端,是San Mhlongo,他以前是一位游击队员,曾和纳尔逊·曼德拉一起坐牢.现在是比勒陀利亚附近南部非洲医科大学家庭医学与基本医疗系主任。Mhlongo强烈要求南非总统姆贝基对下述几乎是普遍认同的观点提出质疑:艾滋病是南非的流行病,而人免疫缺损病毒则是其致病原因。

在他们二人之间坐着美国的一位病毒学家,他也对上述观点提出了质疑。然而,Duesberg现在所攻击的是另一种不同的对象。他以带着德国口音的尖声噪音解释了为什么他认为正统的科学界花了20年时间来粉饰一种完全错误的癌症起因说。

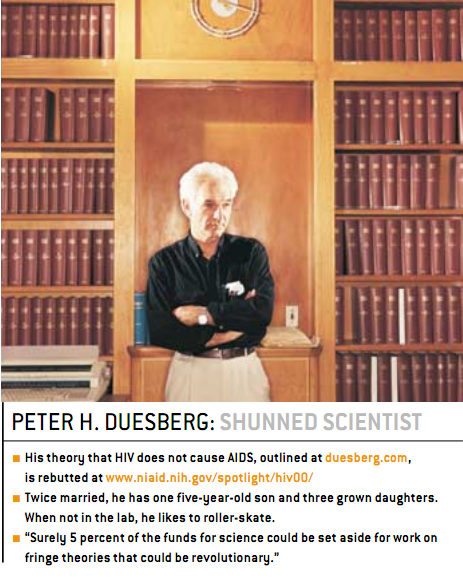

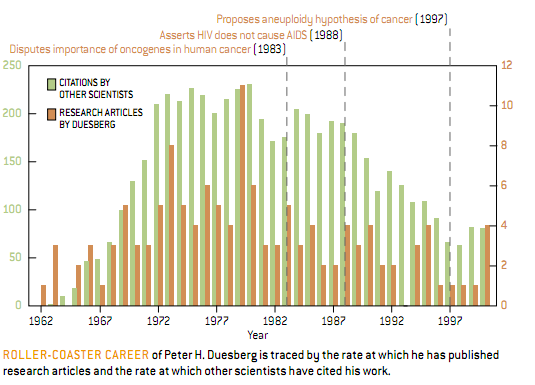

Duesberg 33岁时就从一种病毒内分离出了第一个致癌基因,36岁时就在加利福尼亚大学伯克利分校获得了终身职位,并且在49岁时就应邀进入了条件苛刻的全国科学院。作为这样一位科学家,如此说话实在令人奇怪。如今,他的许多同事由于早先努力摸清反转录病毒的遗传结构都成了该领域的顶尖人物。例如,Robert A. Weinberg就在马萨诸塞州剑挢的怀特黑德生物学研究所拥有一个巨大的实验室、20名研究助手、数百万美元的预算,办公室里还挂着一面全国科学奖奖牌。而David Baltimore则获得了诺贝尔奖,并且现在担任加利福尼亚理工学院院长。

Duesberg说:“我本来也可以在科学界循规蹈矩地过日子,并且可以舒舒服服地躺在过去成就的荣耀中。”或许他这样说自有他的道理。然而,他没有这样做,而是走出正统队伍,伤害了自己。因此.在出席这次离经叛道的专题讨论会之前10天,Duesberg不得不匆匆忙忙写下一封孤注一掷的信,收信人Abraham Katz是世界上屈指可数的大慈善家之一。从5年前Duesberg被断绝一切正常供资渠道起,Katz就一直是他唯一的资金来源。

当我们站在别墅那黑暗的院子里时,年已64岁的Duesberg闷闷不乐地吐露说:“我们只剩下最后的45000美元了。”Katz的妻子患了白血病,他是Duesberg的最后一线希望。如果Duesberg不能从Katz那里得到这笔款项,他就只得放掉两名助手,关掉在伯克利分校的实验室,然后搬到德国去。多年以前,他出生在德国一位医生之家,此后,他在那里攻下了化学博士学位,并且他说,德国至今还邀请他取舍自由地去海德堡大学执教。

假使他最后真的不得不离开美国.那就会结束大起大落的非正统科学生涯。虽然他现在的优势是显而易见的,但也很难说清他是什么时候开始脱离正统科学并失却体面的。几个星期以后.当我们在他那小小的实验室(只有他曾经拥有的实验室的一半那么大)里交谈时,他递给我一份他于1983年发表的论文。“这就是那篇论文,一切都是因它而开始的,”他这样说道

不出我所料,这并非他1988年发表在《Science》杂志上那篇当时激起强烈反响而现在声名不佳的论文——“人免疫缺损病毒并非艾滋病的起因”,也不属于他在随后10年间发表在同行评议的期刊上的数十篇(封)文章和书信之一,在这些书信文章中,他指出,所谓人免疫缺损病毒与艾滋病之间的因果关系不过是一种幻想,是草率的流行病学的臆断之见,它把多种同的疾病混为一谈,这些疾病是由于所有的患者都接触了他所谓的“一种无害的过客病毒”而具有根本不同的病因。

尽管这些可谓异端邪说的艾滋病理论开推发端于Duesberg,但他很快就成了捍卫他们学说的勇敢斗士,并因此而成了某些人嘲笑的对象,这些人害怕科学界意见不统一会搞乱公众的思想进而危及他们的健康。当姆贝基总统在与Duesberg及其他艾滋病专家商讨之后,在去年的国际艾滋病大会上说,他感到“我们能把一切都归咎于同一种病毒。”与会的5000多名科学家和医生都觉得有必要签署“德班宣言”,而虔诚地确认了他们的观点——人免疫缺损病毒是艾滋病的唯一真正病因。

Duesberg的理论最终只使得极少数科学家转向他的观点——“各种不同的艾滋病部是因长期应用免疫系统再造药和抗人免疫缺损病毒药(如用于防治艾滋病的处方药——DNA链终止剂AZT)而导致的。或者正如他在米兰更直截了当地说的那样,在富国,正是用来挽救人免疫缺损病毒感染者的处方药本身的毒性造成了这些患者的死亡。

上述假说从未得到过直接检验,虽然据Duesberg说,这种检验可用处方药进行,可将招收的3000名人免疫缺损病毒阳性受试者同3000名阴性受试者按患病和用药情况进行对照。由于未得到检验.他的这一假说和大部分未获成功的学说一样,已失去市场,从未被完全推翻,而是遭到了众多的辩驳——这一回是美国国立过敏性和免疫性疾病研究所以一篇长达40页的论文来声讨它——并最终被在该领域工作的几乎每一个人所漠视。

然而,在1983年,Duesberg甚至还不知道世界上有艾滋病这么个疾病。就在这一年,他写了一篇论文。据他说,该文初次表明他是一个好惹麻烦的人。这篇论文的题目似乎不会刺激人——“反转录病毒会转化正常细胞的基因吗?”然而,就Duesberg的多篇论文而言,其题目时常表明,他就要突然向一种思路并不严密的流行理论发难了。这一次,被他发难的是关于癌症的理论。

他和其他一些研究人员已经证明,当某些反转录病毒将其基因插人小鼠的细胞时,这些细胞便会恶变。据Weinberg、Baltimore及该领域的其他科学家推测,或许是一相似的基因(即他们所谓的“原致癌基因”)像定时炸弹一样潜伏在人的染色体组中,只有在某个随机突变拨动了某种遗传开关的情况下,“炸弹”方会启动。这一假说导致生物医学界纷纷开始寻找致癌基因,所谓的“抑癌基因”以及最近所谓的癌“易罹性”(predisposition)基因。

20年过去了,顺序与病毒癌基因相似的人类基因已被发现,并且对这一癌症起因说的支持已得到巩固。“如果你对研究人员的看法进行探查,我想95%的人会说,癌症是由主基因的突变累积引起的,”约翰·霍普金斯大学的一位肿瘤学家Cristoph Lengauer这样说道。

然而,上述癌症起因说却又越变越复杂,而据Duesberg看来,却越来越缺乏说服力。科学家们至少一直希望找到某些癌症中总是在突变的癌基因和抑癌基因的某种综合体,但却未能如愿以偿。相反,公认的癌基因却已猛增到数十个之多。一项项实验证明,同一癌肿中的不同细胞时常含有不同的突变,并且没有确实的模式能使推想的病因与实际的人类癌症完全相符。取自患者癌肿的细胞一般都把其突变的基因变成了一股蛋白质细流,相反,在已被一种病毒转化的细胞中,突变的蛋白质则形成了一股波浪翻腾的洪流。

从1983年发表那篇论文起,Duesberg又开始不断挑剔上述癌症起因正统理论的弱点。他指出,一些癌肿是由石棉和其它致癌因子引起的,从化学性质来看这些物质并不能致使特定的基因突变。经遗传工程处理过而缺乏抑癌基因并产生了过多致癌基因的小鼠,理应在幼年都发生癌症,而事实却不是这样。在去年发表的一篇论文中,Duesberg推测说鉴于人体内自发突变与细胞数量的实测比值,平均每个人体内应有10万个癌细胞,如果该人的基因组存一个显性癌基因的话。然而,如果发生癌症的必要条件是3个基因同时突变,则1000亿人中仅有1人有可能患癌症。

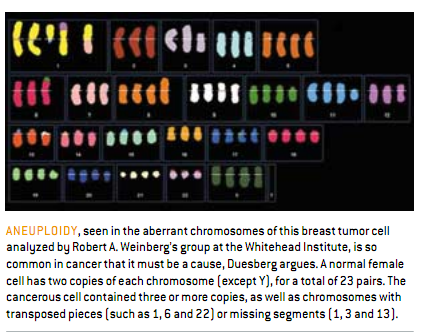

1997年,Duesberg发表了一种他自认为更好的假说。在研究过的癌肿中几乎每一个都有个共同的特征——癌肿中差不多每一个癌细胞都含有异常的染色体。就晚期癌症而言,细胞时常具有2年3倍于正常定值(46个)的染色体。就新发生的癌肿而论,染色体的总数虽有可能是正常的,但仔细检查后,通常会发现其中的部分染色体已被复制,并且存在错他现象。

近100年以前.德国生物学家Theodor Boveri就已注意到这种所谓的癌细胞的非整倍性现象,并且认为它有可能是癌症的病因。然而,这一现点丧失了吸引力。因为当时没有人能够找到与癌肿相关的非整倍性的特有样本(除慢性骨髓性白血病外),而这种病又不属于真正的癌症,因为它不会通过血液蔓延到身体的其它部位。

然而最近,Duesberg以及其他几位科学家更仔细地分析研究了非整倍性现象,并且指出它能比现有的武断之见更好地解释许多癌症之迹。他们的新观点是,当一种致癌因子干扰正在分裂的细胞,使之产生携带不平衡染色体的子细胞时,癌症的发生过程便开始了。这些非整倍体的细胞通常因残缺而死亡。然而,如果缺损不那么严重,它们也有可能存活下来,而变为遗传性质不稳定的细胞,因此,其染色体便在下一次细胞分裂时进一步畸变。于是,癌肿细胞的基因和染色体便显现出各种各样的突变。

由于每个染色体均含有成千成万个基因,非整倍性便在同一个细胞内造成了大规模的遗传混乱状态。这种细胞就基本上变成了与自身以前完全不同的一种全新细胞,”Duesberg这样说道。任何一“种”新细胞都不可能在体内比原来的人细胞功能更完善——而这一点就有可能解释,为何在强烈接触致癌因子的情况下,还要过那么长的时间癌肿才能发生,他这样说道。非整倍体细胞在体内必须经历多次分裂,每分裂一次向前发展一步,此后才有可能偶然变成一个综合体,从在体内任何部位多少有些不可控制地发展。

迄今为止,Duesberg只有零零散散的实验证据支持自己的假说。1998年,他得以证明,高度非整倍的人癌细胞每次分裂时都可能增加或减少一个染色体,其概率约为50:50。去年12月,他报道说,非整倍的仓鼠细胞很快就对许多药物产生了抗药性(这是患有癌症的一个标志),而同一培养物的正常细胞则没有产生抗药性。

然而由于他向非私有出资机构递交的最后22项拨款申请无一例外遭到拒绝,要做实验来验证却分外困难,他这样说道。虽然Duesberg在米兰仍然多少维持着分庭抗礼的门面,但一阵倦意袭来,他也承认,就连私营基金会也不愿资助风险和潜在盈利都高的研究项目,这真叫人沮丧。

到5月份我去参观他的实验室时,他的情绪稍有好转。门上钉着一封信是Alraham Katz给他的。信上说,他的请求已被批准,他将获得10万美元,这足以使他的实验室再运转9个月。

9个月的时间似乎不大可能使其他研究人员对他的非整倍性假说深感兴趣。然而这也并非不可能。今年,主要的科学期刊上有许多论文指出了“染色体不稳定性”(Duesberg观点的同义语)对于癌症发生所起的重要作用。Lengauer和也在约翰-霍普金斯大学任职的Bert Vogelstcin直在特别积极地宣传下述观点:非整倍性(Lengauer坚持认为它是基因突变的一个必然结果)对于任何癌肿的发展可能是必要的一步。

Duesberg现在是否愿意放下手中的长矛,转而遵从科学界上流社会的规矩呢?他承认,在人免疫缺损病毒这场大论战中,他好斗的姿态在人们的眼里可谓狂妄自大目中无人。“就艾滋病这个问题来讲可以说我是在自找麻烦”他承认说。当时,我认为自己在理论上无懈可击。这段经历或许已使他傲气大减,虽然在历时3个小时的采访中,他仍然四次提到诺贝尔奖。对于能否被正统科学界重新接纳,Duesberg自己很悲观。他轻轻地说道:“你出了正统科学界,圈子里的人就不会再把你召回去。”

【郑小石/译 冉隆华/校】

请 登录 发表评论