除了一些保守的行为学家,人们几乎毫不犹豫地认为,宠物狗存在移情作用,能够感受到主人的情绪。不过,狗是人类最好的朋友,人们当然会认为它们具有丰富的人类情感。但我们对其他动物的移情作用却知之甚少,仅仅把移情作用当作人类的特征。然而,这种看法正在不断变化,研究成果不断涌现,不仅揭示了其他动物存在移情作用,而且还揭示了动物移情作用的细微差别和例外情况。这些成果为揭示人类如何形成照顾他人能力这个问题,提供了有趣的线索。

早期研究

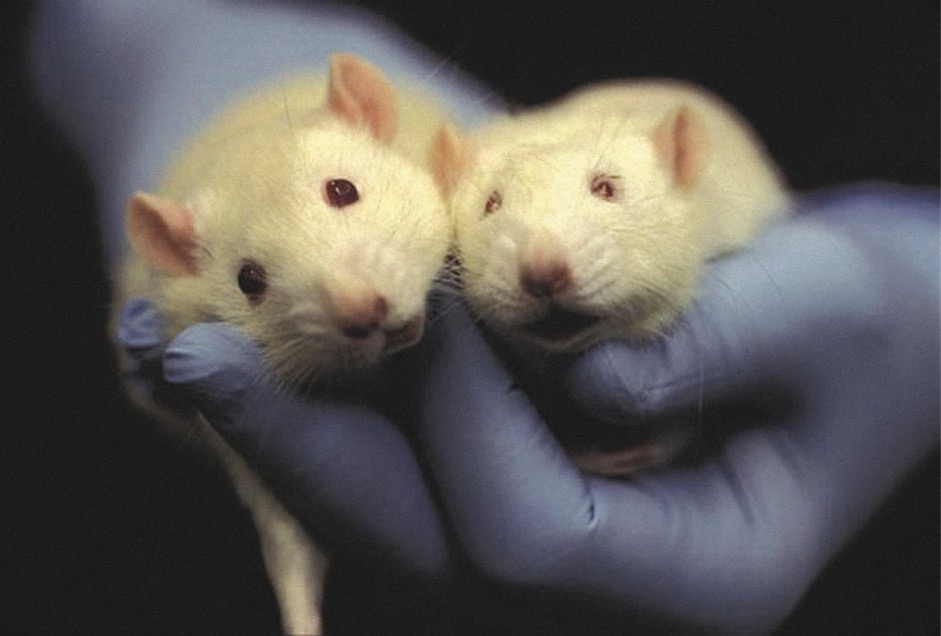

最近研究移情作用的潮流,让人想起了始于半个世纪以前的一系列研究。1959年,美国心理学家罗素·丘奇(Russell Church)在《比较与生理心理学期刊》(Journal of Comparative & Physiological Psychology)上发表了一篇论文,标题很煽情,叫做《老鼠对同类痛苦的情感反应》。丘奇首先训练老鼠按动杠杆获取食物。他发现,如果一只老鼠在按动杠杆的时候,看到邻近笼子中的另一只老鼠受到电击,它就会中断获取食物的活动。这个结果特别引人注目:为什么第一个老鼠不继续获取食物,却关注起另一只老鼠的畏缩状况呢?更重要的问题是,老鼠停止按动杠杆,是在牵挂它们的同伴,还是仅仅担心同样的坏事也会落到自己头上呢?

丘奇的研究在20世纪60年代引发了一阵研究热潮,许多科学家开始研究动物是否具有“移情”、“安慰”和“利他”等观念。为了避免同行诘问,研究人员都要在自己的研究题目上加上引号——因为当时行为学界的主流把动物情感研究当作“异端”课题。加上传统观点强调自然界的丑恶面,这种禁忌使得这些研究基本被遗忘了。

与此同时,人类移情作用却成为受人追捧的研究课题。在20世纪70年代,科学家首先开展了幼儿移情作用研究;20世纪80年代又开展了成人移情作用研究;到了20世纪90年代,研究人员开始利用大脑扫描仪监测大脑,检测在看到其他人经受疼痛或痛苦,或者看到其他人厌恶的面部表情时,大脑会产生什么变化,从而揭示了大脑中许多令人惊奇的活动。如今,这个领域每周都有新成果问世;但是这方面的动物研究却大大滞后了。

古老的悲伤

动物研究停滞不前的状况正在改观。丘奇的老鼠研究问世将近50年之后,移情作用进化起源研究渐渐成为热门课题,再次激发了科学家的兴趣,去研究动物是否体验到这种对社会关系有重要作用的复杂感情。我和美国密歇根大学安阿伯分校心理学家斯特凡妮·D·普雷斯顿(Stephanie D. Preston)已经指出,我们祖先首先发育出的一种基础神经过程,构成了某些只有人类才具有的高级移情作用的基础。看到其他人处于某种境况,会激活神经活动,就像我们自身处于类似境况那样;反过来,这种大脑活动又会产生一种和观察对象类似的身体状态。因此,看到其他人经受痛苦,可能导致我们自己感受到同样的痛苦。

人一来到世间,这种移情能力就形成了。在任何一个产房,你都可以看到这种情况,只要一个新生儿开始啼哭,所有新生儿都会跟着哭。婴儿对他们同类的痛苦呼唤特别敏感,人工声音则引不起同样的反应。我在年幼猕猴中观察到了类似的痛苦传播现象。有一次,一只幼猴被打,它不停地尖叫,其他幼猴很快就围了过来。我数了一下,共有8只幼猴爬到挨打的可怜猴子的上方,不停地相互推拉。这种反应似乎是下意识的,其他幼猴也像挨打幼猴那样极度烦躁,并像它一样尽可能多地寻求自我安慰。

2006年,加拿大麦吉尔大学心理学研究生戴尔·J·兰福德(Dale J. Langford)和她的同事们进行了一项更严格的动物移情研究。这项研究极具启迪作用,成果发表在2006年6月30日的《科学》杂志上,标题是《痛苦的社会调节:老鼠移情作用的证据》。这次“移情作用”这个词没有加引号,表明越来越多的科学家已经达成了共识,认同个体之间的情感联系在人类和其他动物中具有相同的生物学起源。这项研究由一个难题触发,兰福德和她的实验室主任、疼痛遗传学家杰弗里·S·莫吉尔(Jeffrey S. Mogil)觉得这个问题很有趣:用激光逐个刺激同一笼中的老鼠的爪子时,他们发现检验老鼠的顺序似乎影响老鼠的疼痛反应。第一只老鼠的疼痛信号似乎总是比最后一只老鼠少。最后一只老鼠看到其他老鼠经受疼痛,就对疼痛敏感吗?还是有其他因素在起作用呢?

为了找到答案,兰福德、莫吉尔及其同事们设计了一个实验,把一对对老鼠投入所谓的扭动试验之中。每次试验时,两只老鼠都被放进彼此可以看见的透明塑料管中。对老鼠注射醋酸稀释液,可以导致它们轻度胃痛。对此,老鼠的反应是出现特别的肢体伸展和扭动。(实际上,与其说这是“扭动”,还不如说是难受的烦躁。)研究人员发现,如果同伴出现同样的伸展扭动行为,被注射醋酸老鼠的伸展运动就比同伴没有注射醋酸的时候更剧烈。值得注意的是,只有在老鼠对是同笼同伴的情况下,才会发生伸展扭动得更厉害的情况。

雄鼠(而不是雌鼠)在目睹陌生雄鼠经受疼痛时,会产生另一种有趣现象:它自身的疼痛敏感性实际上降低了。这种反感反应仅仅发生在互不相识的老鼠对之间,它们可能是最大的竞争对手。是敌对状况抑制了它们的反应呢?还是对陌生老鼠移情作用减少呢?

[这种性别效应使我想起一项精彩的人类幸灾乐祸研究。这项研究是瑞士苏黎世大学的塔尼亚·辛格(Tania Singer)和她的同事们进行的。他们发现,男人和女人看见刚刚合作过的人经受痛苦时,与痛苦有关的大脑区域就激活。但是,如果一个男人觉得在以前的交往中受到了另一个男人的不公正待遇,在看到这个人经受痛苦时,他的大脑快乐中心就激活。这种雄性对手反感在哺乳动物中可能是普遍现象。这项研究成果发表在2006年初的《自然》杂志上。]

最后,兰福德和她的同事们还采用不同的方式,让两只老鼠产生疼痛——一只老鼠像以前那样注射醋酸,另一只则被施以辐射热源,如果它不走开的话,就会感到疼痛。老鼠看到同笼老鼠经受胃痛,就会快速离开热源。换句话说,老鼠的反应不能仅仅归于单纯模仿,因为老鼠看到同伴疼痛时,似乎对任何疼痛都更敏感。

移情的基础

我非常欣赏这项研究。尽管使用的研究方法不同于我们现在用来研究灵长类动物的方法,但是得益于更多的试验对象和更严格的对比试验,这项研究对证实20世纪60年代的初步结论发挥了重要作用。虽然这项研究不能证明老鼠感觉到了其他老鼠的情绪,但它表明,其他老鼠的表现强化了老鼠对自身经历的感受。

这个实证说明,人类以外的动物也有“移情作用”这种说法是正确的,至少在某些情形下是成立的。我们发现心理学家和生物学家之间存在有趣的分歧,前者往往“自上而下”地进行思考,而后者则往往“自下而上”地进行思考。“自上而下”的观点考虑移情的最高级形式(比如把你自己想象成另一个人,感受他的处境),并思考这种能力是怎样出现的。这样一来,答案必然是某种高级认知,甚至可能是语言。然而,仅仅想象他人的处境并不是移情。这种想象可能是没有感情的,和理解飞机如何飞行没有什么不同。移情需要情感投入。

“自下而上”观点提供了更好的视角。我们看见某人表现出情感而作出反应,进而对他人的处境形成高级理解的过程,实际上涉及大量认知能力。但是情感联系必须先形成,然后才形成理解和想象。老鼠实验表明,移情过程的情感因素至少同早期哺乳动物祖先一样古老,并与我们如影相随。

请 登录 发表评论