迈克尔·E·曼恩是“气候门”牵扯到的科学家之一。现在,他将从自己的角度来讲述这个政治风暴中心里不为人知的故事。

采访 戴维·别洛(David Biello) 翻译 阮南捷

“曲棍球杆图”也成为了争论的焦点。虽然美国国家研究委员会在2006年对这幅图表作了评审,并承认图表的结论,但还是有些不怀好意的人鸡蛋里挑骨头,诟病曼恩和他的研究——2009年,曼恩和同事的私人电子邮件被盗,并被公开,这一举世瞩目的“气候门”丑闻,把争议推向了最高潮。曼恩当时的工作单位宾夕法尼亚州立大学,随即对他的学术不端行为进行了调查,并在2010年将他扫地出门。弗吉尼亚州检察长肯·古奇涅利(Ken Cuccinelli)对大学提起的诉讼也以失败告终(截至本文发稿时,此案仍在审理中)。曼恩说,诋毁他的人从没停下来过。

现在,曼恩通过他自己的记述——《曲棍球杆和气候战争》(Hockey Stick and the Climate Wars)来进行反击。《科学美国人》采访了曼恩,谈到了他的工作、他面对的争议以及他对阻止灾难性气候变化所抱的希望。

《科学美国人》:是什么促使你研究气候的?

曼恩:我在本科期间学习的是应用数学和物理,研究生时选择了理论物理。当意识到机会越来越有限的时候,我就开始思考,在哪个领域可以运用我所学的数学和物理知识,来解决大问题——一个具有现实意义的领域。我打开耶鲁大学应用科学的目录,突然看到有一个部分是在描述地理系和地球物理系的科学家如何建立气候系统理论模型,我一下子就被吸引住了。

那时,科学界已经开始争论人类行为会不会导致气候变化,不过当时这种变化尚未被观测到。我的研究工作其实跟那场争论关系不大。

《科学美国人》:然后你就开始研究气温的自然变化?

曼恩:这说起来有点讽刺。我对气候变化的早期研究,反而被一些反对者津津乐道——我发明了“大西洋年代际振荡”(Atlantic multidecadal oscillation,AMO,指大西洋区域空间上具有海盆尺度、时间上具有几十年尺度的海洋表面温度的准周期性暖冷异常变化)这个词。他们热衷于争论大西洋年代际振荡是否适用于任何情况,但实际上,在不同情况下振荡是有差别的。这些振荡似乎确实存在,但它们还不足以解释气候变化。

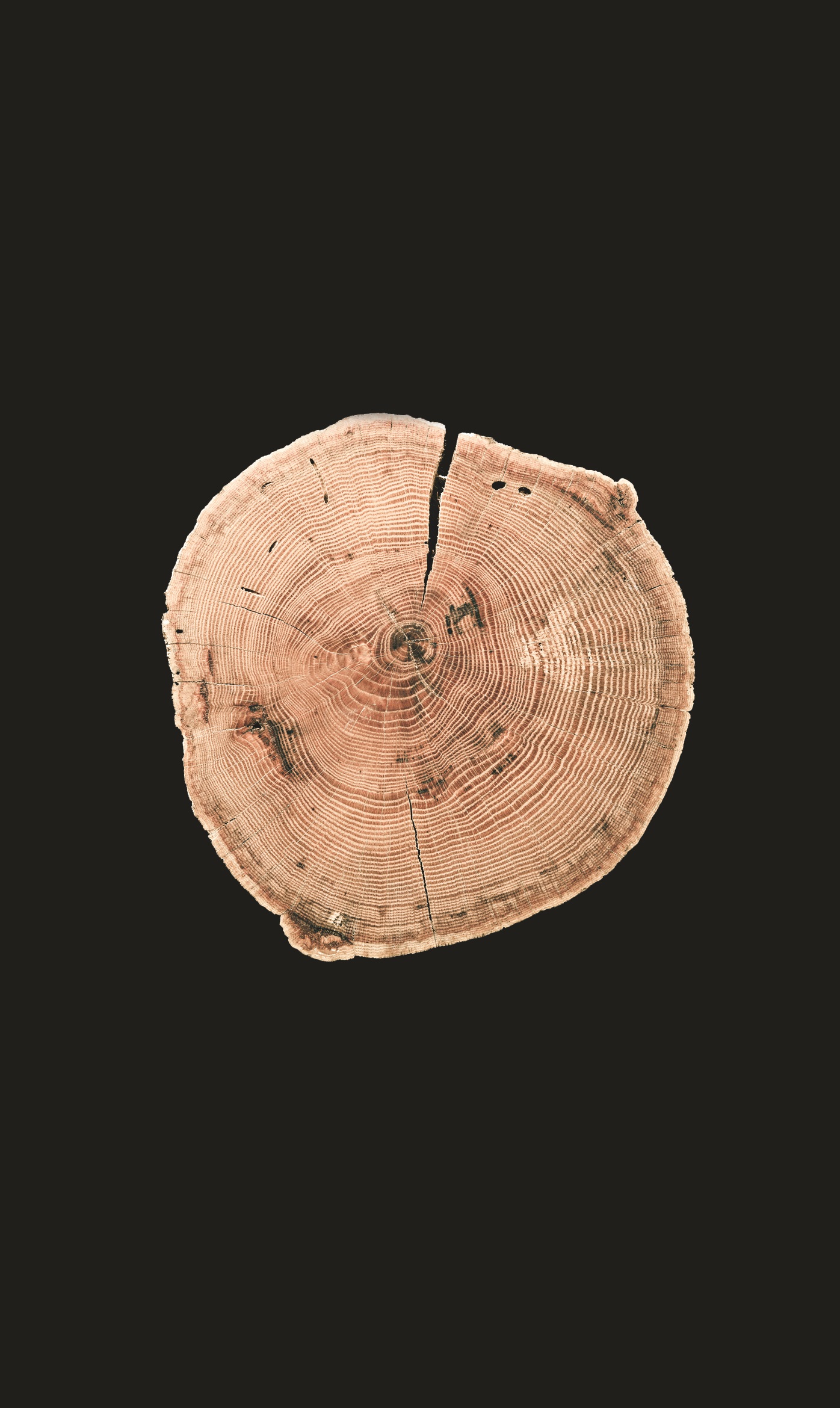

试想一下,如果AMO真的是厄尔尼诺的加长版,那么这种气候系统的振荡从一个阶段转换到另一个阶段需要花上好几十年。这也是为什么我会对一些间接证据(比如年轮)感兴趣——因为如果你只有100~150年的有效数据,却想要了解一个周期为50~70年的振荡,就会遇到大问题。

这些间接证据是大自然记录下的“档案”,其中包含了当时的气候信息。例如,树木年轮的疏密显示了生长季节的温度,或者在某些条件下反映了生长季节的湿度。因此,你可以通过年轮获取潜在的气候信息。

通过整合许多不同的间接数据,你对气候变化就会有更全面的认识,这样就可以避免依赖某一种数据而带来的风险。每一种数据都有它的优势和缺陷。

《科学美国人》:在这项研究中,最广为人知的成果是“曲棍球杆图”,它是怎么得出来的?

曼恩:上述数据是大自然提供的、不那么准确的“温度计”。在研究中,最主要的问题可能是,要找到一种方法,把这些乱七八糟的信息,与当今的地表温度记录联系起来,然后用同样的方法建立模型,倒推全球地表温度随时间变化的情况。只有了解了全球气温的相对变化模式,你才能洞察一些气候现象,比如厄尔尼诺的历史。

建立起模型后,你就需要做一件很没意思的事情:从那些数据中提取平均值,以得到北半球每一年的平均气温,然后绘制一条气温根据时间变化的曲线,这就是“曲棍球杆曲线”。

长期来看,从所谓的中世纪暖期(大约一千年前一个气候相对温暖的时期)开始,气温就在缓慢下降,在17、18及19世纪初期的小冰期降至“谷底”。这就是曲棍球杆图的“手柄”位置。

而在“曲棍球杆”的末端,也就是杆头的位置,气温迅速升高,这是最近150年的变化情况。这段时间的气温,比我们能够回溯的、以往任何时候的温度都要高。这个结论引起了所有人的注意。

《科学美国人》:是谁最先把这幅曲线图称作“曲棍球杆”的?

曼恩:是杰里·马尔曼(Jerry Mahlman),他曾在普林斯顿大学领导NOAA的地球物理流体动态实验室。其实,以前在有关臭氧层消失的讨论中,这个词就出现过。使用“曲棍球杆”这个词来描述一直都很平缓、但突然出现巨大变化的系列数据已经有一段历史了。

《科学美国人》:你后悔使用这个称呼吗?

曼恩:把一个简单的词汇应用在如此复杂的事物上的确有风险,这也是对科学的一个反讽吧。确实有一个真正的曲棍球联赛的数据,按照我们的方法可以绘制出同样类型的图。

《科学美国人》:联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在2001年的报告中,专门强调了“曲棍球杆图”。你认为这么做明智吗?

曼恩:回头看来,这个决定也许不够审慎,因为我的反对者常挂在嘴上的一种论调就是:从某种角度上来说,科学太依赖某一项特定的研究,甚至某一篇论文的作者,而这个决定正好印证了这种说法。如果你让某项研究或某个学者身败名裂,那么很有可能让某个研究领域崩塌。

实际上,有好几个研究都讲述了同样的故事。截至IPCC报告出台时,又有三个其他的研究得出了大致相同的结论。

《科学美国人》:别人称你为气候科学的“替罪羊”,你是什么感受?

曼恩:我那时的感受就是:“放马过来吧!”我对自己的研究的可靠性充满自信。如果那些不承认气候变化的人以为通过打倒我,就能找到一个质疑气候科学的入手之处,我想他们恐怕要失望了。

《科学美国人》:2009年失窃的电子邮件中也包括你的一些邮件,尽管它们不是最有争议的部分。那是怎么一回事?

曼恩:我想质问那些盗窃电子邮件并到处散播的人:你们难道喜欢别人偷走自己的日记、私人信件,并断章取义地公之于众?气候变化的否定者为了把我们的科研成果毁掉竟然不惜犯罪,这让我感到很恶心。这令我愤怒,我想这也会让所有科学界的人感到愤怒。

在哥本哈根气候峰会上还有一个相应的运动,利用这些窃取的电子邮件来为否定气候变化的宣传造势。现在有种倾向就是,利用这些断章取义的电子邮件进行虚构、诬告和诽谤,让科学家被解雇。

有一点需要指明,在宾夕法尼亚州,一个很有影响力的共和党立法者,仅仅基于这些失窃信件就断定我有学术不端行为,甚至威胁说,如果学校不对我采取某些行动,就缩减给宾夕法尼亚州立大学的经费支持。这太丑恶了。

我们已有三年没有为气候变化做些什么了,那是一笔很大的机会成本。我们每等一年,把二氧化碳浓度稳定在安全界限以下的难度就会增加一分。我想,“气候门”事件那些人是对整个人类犯下的罪行,也是对这个星球犯下的罪行。

《科学美国人》:气候变化怀疑论者称,气候学家菲尔·琼斯在被窃取的邮件中写道“耍了个花招掩盖气温图上的温度下降”(见《环球科学》2011年第1期《气候门主角重出江湖》),对于这种说法,你作何反应?

曼恩:关于这种说法有至少五个错误,最明显的是,“耍了个花招掩盖气温图上的温度下降”并没有可参考的依据。把一封电子邮件两个不同的部分拼凑在一起,就完全改变了人们对原来所讨论的问题的感觉。

关于气候学家想要掩饰全球气温下降的这种说法,特别具有讽刺意味的是,那封信写于1999年初,而1998年正好是有史以来最热的一年。因此,如果你是一个科学家,要在那个时候写一封信,你不可能想象到下一年的气温会下降。就算有预测,也是预测气温加速上升。所谓的“下降”,只是指一些不好的年轮数据。

《科学美国人》:反对气候科学跟以往的反科学运动相比较,有何不同?

曼恩:我很难相信,在21世纪还会有人反对科学。要知道,人们的现代生活完全依赖于各种现代化设备,而这些设备,都是利用科学技术发展出来的。那些在各个领域抨击科学的人,正享受着现代科学带来的各种好处。

《科学美国人》:“气候门”事件对科学家有什么影响?

曼恩:这可能会让其他科学家鼓起勇气,与虚假宣传作斗争——不论是在我们领域,还是在其他领域。科学家不能继续闭门造车,呆在实验室里不问世事,也不能天真地认为,自己的研究会自然而然地、没有任何偏差地为公众所知。科学家需要主动一些,保证自己的研究成果尽可能准确地传达给公众。

《科学美国人》:你和弗吉尼亚大学(在就职宾夕法尼州立大学之前,曼恩曾在弗吉利亚大学工作)都曾被起诉,你对此怎么看?

曼恩:蔑视科学、抱有反科学观点的人却能够在美国的政府高层供职,的确是件很不幸的事情。这让人觉得很恐怖。

《科学美国人》:政治在科学里扮演什么样的角色?

曼恩: 我认为,一个人根据科学来调整自己的政治观点再合适不过。但是,如果一个人的政治观点影响他做科研的方式就大错特错。

多年前,气候变化还不是一个政治议题。我的同事、俄亥俄州立大学的朗尼·汤普森(Lonnie Thompson)在谈到山体冰川消失时就说得很好:冰川融化是没有日程表的。不论你是谁,冰川都要融化,海平面都要上升。它们并不是由于政治原因发生的,但在美国,我们却把气候变化弄成了政治事件。

《科学美国人》:气候变化对地球的影响比预期出现得更早?

曼恩:气候变化所带来的影响,在模型预计的时间之前就已经发生了。在海平面升高、气温变化、二氧化碳排放等各方面,目前发生的变化已经处于预期的上限,甚至超出了预期的范围。

北冰洋的海冰是最具代表性的例子。那里的海冰消融超出了预期。具有讽刺意味的是,气候学家的预测不是太激进,而是太谨慎、太保守了。

《科学美国人》:你说你还抱有希望,为什么?

曼恩:如果回顾历史,我们会看到,科学和真理最终都会胜出——虽然可能会比我们期望的来得迟些。健康出问题了我们才会决定戒烟;臭氧层破坏了我们才开始禁止使用氟利昂。我们往往遭受了环境破坏带来的痛苦,甚至很多人失去了生命后才开始采取行动。但我们毕竟会行动。

本文作者 戴维·别洛是《科学美国人》助理编辑。

请 登录 发表评论