赫罗图:宇宙的“元素周期表”

100多年前,门捷列夫根据元素间精妙的规律创作了元素周期表。同样在100年前,两位天文学家也绘制了一张简单的图表,时至今日,这张图表仍是恒星天体物理学中最重要的概念工具——它就是赫罗图。

撰文 肯·克洛斯威尔(Ken Croswell)

翻译 谢懿

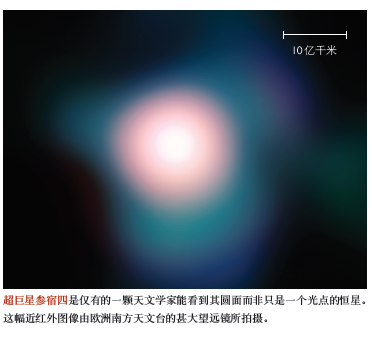

现代天文学描绘了一幅宇宙的生动画卷:于灾变式的爆炸中诞生,布满各种奇异的恒星--从直径相当于一个中型恒星系统的红超巨星,到超高密度的白矮星,再到比地球还小的黑洞,不一而足。由于天文学家仅仅是通过最微弱的光线(有时只有几个光子)推断出它们的存在,因此这些发现愈加显得非同寻常。而成功的关键,是一幅由两个天文学家于100年前发明的图谱。

赫茨普龙—罗素图[Hertzsprung-Russell (H-R) diagram,简称赫罗图]很简单。它刻画出了恒星的两个基本特性:光度(luminosity,即实际的亮度)和表面温度(由它们的颜色所反映出)。就凭借这一点,赫罗图之于恒星天文学,就如同元素周期表之于化学。元素周期表会把类似的化学元素排在一起——例如,把稀有气体氦、氖、氩排在同一列,而赫罗图则会把年龄相仿的恒星聚拢。当天文学家发明它的时候,还没有人知道为什么太阳和其他恒星会发光,没有人知道恒星是如何诞生或者死去的,甚至没人能向公众保证太阳永远不会爆炸,也没有任何人知道是恒星创造出了组成地球和我们身体的绝大多数元素。

赫罗图不仅在解决这些问题上起到重要作用,它还指引着今天的天文学家来解决其他有关恒星的关键问题。恒星的质量可以达到多大?大爆炸后的第一代恒星是什么样子?什么时候我们会看到银河系中的下一个超新星?

恒星预言

“没有人想过我会成为一名天文学家,”丹麦科学家埃纳尔·赫茨普龙(Ejnar Hertzsprung)说。实际上,在他20岁时,家里把他已故父亲的天文学书籍都卖了。然而,赫茨普龙却坚持着自己的志向。1908年,他画了第一幅星团的光度—颜色图。德国天文学家汉斯·罗森伯格(Hans Rosenberg)曾在1910年发表了相同的一幅图,他似乎知道赫茨普龙的工作。赫茨普龙发表这幅图则是在1911年。当时,他还不为人所知。与之形成对比的是,1913年,美国最顶尖的天文学家之一的亨利·诺里斯·罗素(Henry Norris Russell)在没有注意到赫茨普龙工作的情况下,也绘制出了这幅图。由于罗素的威望,天文学家最初把这幅图称为“罗素图”,随后又改为“罗素—赫茨普龙图”,最终,这幅图按照正确的历史顺序,被命名为“赫茨普龙—罗素图”。

当天文学家把恒星画到这张图上的时候,他们发现了清晰的模式。包括太阳在内,绝大多数的恒星都位于从图的左上角(亮而热的恒星)到右下角(暗而冷的恒星)的对角线上(参见前页插图)。这条被天文学家称为“主序”的对角线揭示了一个令人吃惊的真相——它似乎连接着性质完全相反的恒星。主序恒星都是通过其中央的核反应把氢转变成氦来发光的。一颗主序星的质量越大,它的中心温度就越高,反应速度就越快,使得这颗恒星也更亮、更热。因此,主序其实是一个质量序列。

另一个恒星集群则出现在上方,位于主序的右侧。其中的恒星比主序中温度和颜色相同的恒星更为明亮。它们中的绝大多数温度比太阳低,但它们全都比太阳亮。乍一看这似乎有矛盾:恒星温度越低,它表面单位面积所辐射出的光就越少,那为什么一颗低温红色恒星又要比太阳还要亮100甚至10 000倍呢?原因在于这些恒星极为巨大——天文学家称它们为巨星(giant)和超巨星(supergiant)。它们是主序星在耗尽中心的氢燃料后会演化成的样子。超巨星最终会爆炸成超新星,而巨星的谢幕则更为安静。

事实上,赫罗图揭示了巨星的命运。它还包含有一类在主序下方呈对角线分布的恒星,与相同温度和颜色的恒星相比,它们更为暗弱。通过和前述相同的论证过程,天文学家认为这些恒星必定非常小,并称它们为白矮星(white dwarf)。它们是巨星抛射出外层大气之后所遗留下的高密度、高温度核心。由于无法再进行核反应,它们通常会随着时间冷却变暗。然而,如果一颗白矮星处于双星系统中,则可以通过吸积伴星的物质达到临界质量进而发生超新星爆发。

赫罗图中特有而又普遍存在的模式甚至还揭示了图中并未直接显示出的恒星特性。例如,天文学家可以通过绘制一个星团中恒星的赫罗图来确定它的年龄。举个例子,昴星团(Pleiades cluster)的主序延伸到了明亮的蓝色恒星,而在毕星团(Hyades cluster)中则没有这些恒星。所以,毕星团必定较老,它曾经拥有的蓝色恒星都已经死亡了。

更大、更坏

赫罗图至今仍是重要工具。今天恒星天文学中的许多研究,都可被认为是对赫罗图最深层次的探索。赫罗图右下角是最暗弱、最红、质量最小的恒星;它的主序止于质量只有太阳8%的暗弱红色恒星;质量更小的则是褐矮星,它们质量过小无法维持核聚变。这些种种特性及起源仍困扰着天文学家(参见《环球科学》2006年第2期《像恒星一样诞生》一文)。

在另一端,主序的左上角是最亮、最热、质量最大的恒星。但是,这些恒星的质量能达到多大呢?明亮的恒星虽然很容易看到,但由于数量稀少,所以难以研究。这些极少数的恒星会快速燃烧它们的燃料,致使它们在诞生后几百万年就会爆炸。对极年轻星团的研究显示,其恒星质量最大值约为150个太阳质量。不过,英格兰谢菲尔德大学的保罗·克劳瑟(Paul Crowther)和同事在去年给这个值加了码。他们宣布在离银河相对较近的大麦哲伦星云(Large Magellanic Cloud)中有一颗极亮的蓝色恒星,在它形成时,质量相当于320个太阳。但一些天文学家也对此表示怀疑,因为这个团队是通过把主序外推到这颗恒星观测到的亮度和温度来估计它的质量的。

不管怎样,宇宙中的第一代恒星也许甚至更大。大爆炸产生了3种最轻的元素:氢、氦和少量的锂。这锅“原初汤”里没有碳和氧,它们会发出红外辐射,穿透今天的星际云进而使得星际云冷却、碎裂。因此,第一代产星气体云可能会既热又大,它们会孕育出质量是太阳数百倍的恒星。如果真是这样,它们比今天最极端的恒星还要大且热得多,因此会出现在现代赫罗图左上角的左上方。

任何一颗诞生时质量超过8个太阳的恒星最终都会爆炸(参见《环球科学》2006年第11期《引爆恒星》一文)。每年天文学家都会监测河外星系中的数百个超新星爆炸。但自从1604年——在天文学家开始使用望远镜之前——至今,他们还没有目睹过一个出现在银河系中的超新星。下一个自我毁灭的会是谁,我们何时会看到它?

银河系每个世纪会诞生几个超新星。但当它们爆发时,我们并不一定看得见。银河系极为巨大——远超其他绝大多数星系,而且在它的银盘中充斥着星际尘埃,它们会阻挡超新星所发出的光。确实,在半个多世纪前,天文学家发现了一个巨大的超新星遗迹,被称为仙后A;它产生时爆炸所发出的光在17世纪末到达地球,却没有被看到。

因此,任何在天空中能被看到的恒星爆炸都必须是近距离的,大概要在距离地球约两万光年之内。为了寻找边缘恒星,天文学家把目光转向了赫罗图的右上角——那是红巨星的领地。参宿四(Betelgeuse,猎户座α)和心宿二(Antares,天蝎座α)是其中距离我们最近同时也是最亮的,它们分别距地球640光年和550光年。如此近的距离使得它们爆炸的亮度堪比月亮,但又因足够远而不会伤害到我们。

不过,宇宙总能让我们吃惊。1987年出现在大麦哲伦星云中的著名超新星并非源自一颗红超巨星,而是一颗蓝超巨星。相仿的恒星也存在于我们的银河系中,其中就包括夜空中最明亮的恒星里的两颗:天津四(Deneb,天鹅座α)和参宿七(Rigel,猎户座β)。

或者我们还能看到另一类超新星,它们是由白矮星超过临界质量而形成的。虽然这类超新星更为罕见,但它们也更为明亮,而且通常出现在银河系多尘的银盘的上方或者下方,因而更易被看到。从公元1000年至今,天文学家在银河系内看到的5颗超新星中,有3颗(也可能是4颗)是爆炸的白矮星。不幸的是,白矮星极为暗弱,它们会引发下一次超新星的可能性并不大。

不管怎样,眼下来自银河系内下一颗超新星的光正在奔向我们。当它最终抵达的时候,天文学家会在赫罗图上标出它前身星的位置,以此来了解它的生与死。赫茨普龙和罗素的在天之灵会很欣慰,因为在他们发明赫罗图百年以后,这个简单的工具仍能提供如此多的信息。此外,赫罗图的成功也催生出了有关其他现象的类似图表,尤其是有关围绕其他恒星转动的行星的图表。它们也能像赫罗图能反映出恒星的特性一样,揭示出地球在银河系中的“近亲”们的秘密。

请 登录 发表评论