天文学家在另一颗恒星周围发现了一个庞大的行星环系统,这个系统中或许还有一颗卫星。

图森市最好的酒吧之一(名叫1702,根据它所在的街道命名)就在亚利桑那大学的斯图尔德天文台旁,这并非巧合。正是在那里,我的同事,罗切斯特大学的埃里克·马马耶克(Eric Mamajek)展示了他的一些发现,促使我们开始搜寻第一颗太阳系外的有环行星。在探寻过程中,我们使用了世界上最先进的天文望远镜,同时借鉴了近一个世纪的天文观测数据。随着研究的推进,我们不但发现了一个比土星环还要大的环系统,似乎还找到了一颗刚诞生的卫星。

发现光环

故事开始于2011年,那时马马耶克和他在罗切斯特大学的研究生马克·佩科(Mark Pecaut)正在整理离地球较近的年轻恒星的星表。为了估算恒星的大致年龄,马马耶克和佩科检查了恒星的自转速率。因为相对于年老的恒星,年轻恒星的自转速率会更快一些,通过测定恒星表面的黑子(恒星表面相对较暗、较冷的区域)出现和消失在视野中的时刻,就可以大致估算出它们的自转速率。

在巡天观测的候选恒星中,有一颗位于半人马座的恒星没有名字,只有一个代号,由观测它的设备和它在天球上的位置组合而成:1SWASP J140747.93-394542.6。为了简洁,从现在开始我们称之为J1407。J1407和其他一些有待分析的恒星到地球的距离过于遥远,天文学家无法直接观测它们表面的黑子,因此,马马耶克和佩科转去检查这些恒星的光变曲线(表示恒星亮度随时间变化的图),寻找曲线凹下的位置,即恒星亮度降低的时刻。恒星亮度降低,就有可能是黑子转到了恒星朝向我们的这一面时造成的。当然,从地球上看去,行星在公转时穿过恒星前面造成的凌星现象,也会导致恒星亮度降低。在一个叫做SuperWASP的行星搜寻项目的数据库中,马马耶克和佩科找到了J1407的光变曲线。到目前为止,通过监测大约3 100万颗恒星的亮度变化,SuperWASP已经找到了超过100颗凌星的行星。

从光变曲线上可以看出,J1407的确是一颗年轻的、正在快速旋转的恒星,然而,有趣之处不止如此。虽然这颗恒星乍看起来毫不显眼,但是只需粗略地扫一眼SuperWASP所记录的光变曲线就会发现,在2007年的许多观测夜,J1407都出现了规律难以捉摸的闪烁现象,每次闪烁之后,恒星又会变暗至几乎不可见,至少持续一周之久才会回到正常亮度。然而其他年份的观测数据却没有记录下恒星的这种亮度变化模式。在2007年,这个奇怪的事件并没有给人留下深刻的印象,那一年的数据被保存在数据库中,一直无人问津。但马马耶克在2011年看到这条光变曲线后,却久久不能忘怀。

“我把光变曲线打印出来,挂在了办公室的墙上,盯着它看了好几周。”马马耶克在酒吧里对我说,“这条曲线不可思议的结构和细节真是独一无二。到底是什么造成了如此急剧的亮度变化?”

那次讨论之后不久,我们就开始着手解决这个谜题。我们很快就排除了那些最为明显的肇事因素——例如SuperWASP的照相机问题或者是恶劣的观测天气。无论是何原因,J1407神秘的变暗现象绝不是地球上的因素导致的。

我们很快得出结论,一定是有一个速度快且体积大的天体遮掩了J1407,才让它出现了闪烁的现象。亮度波动的速度表明,这个天体以每秒30千米的速度在恒星前方高速移动,而更令人惊奇的是,整个掩食过程竟然长达56天之久!如此之长的持续时间意味着这个天体的直径差不多有1.8亿千米。

这个如此巨大的结构到底是什么,合理的解释并不多。我们逐个考虑了这些解释的可能性,然后又一一排除。它是否可能是一条紧靠恒星旋转的尘埃带?不可能,因为温度较高的尘埃会有标志性的红外辐射,而在J1407周围我们并没有找到这种辐射。那它有无可能是一个红巨星与白矮星、中子星或黑洞组成的双星系统,我们所看到的变化恰好是这颗红巨星掩食了它的伴星?也不可能,因为这种系统发出的X射线远比我们从J1407上观测到的要强得多。况且,J1407看起来并不像一颗巨星。那这种闪烁有无可能是由从地球和J1407之间偶然飘过的深空天体造成的?或者说J1407本身就是一个十分复杂的三星系统,其中一个直径1.8亿千米的伴星恰好在观测时发生了掩食?都不可能,因为这些解释都与数据不相符。最终,有个最简单的解释符合所有观测结果,但也非常奇怪:J1407光变曲线的凹陷,可能是一个比土星环大200倍的巨大环系统造成的。这个环系统围绕着一颗暂时还没有被发现的行星,在2007年与其一同从地球和J1407之间经过。

但是,为什么我们会认为这是一个环系统呢?J1407的光变曲线最令人惊奇的特征是,它在各种时标上都存在不同层次的细节变化:虽然整个掩食事件持续了长达56天的时间,但也有短至20分钟的急速亮度变化。这些快慢各异的亮度变化现象暗示,这个庞大的掩食天体有着数量相当多的子结构。同时,大致对称的光变曲线也意味着这个天体拥有圆形或椭圆形的几何构型,就好像我们熟悉的土星环系统。如果我们没有猜错的话,这将是我们在太阳系之外找到的第一个行星环系统。

搜寻行星

如果这真的是一个巨大的行星环系统,那么在J1407周围一定会有一个把整个环束缚在一起的巨行星。因此,我们顺理成章地开始了搜寻行星的工作。我们把这颗行星命名为J1407b。我们所使用的先进观测设备来自世界上两个最大的天文台,分别是位于夏威夷、直径10米的凯克II望远镜和位于智利、直径8.2米的甚大望远镜。

即使最大、最亮的行星,与它的寄主恒星相比也要暗得多,因此也就更加难以直接观测。但是J1407在恒星里可算是一个十分年轻的家伙,只有1 600万岁。考虑到它如此“年轻”,如果有气态巨行星绕着它旋转的话,这颗气态巨行星一定仍在红外波段发出明亮的光,辐射出诞生时所留下的热量。根据J1407与地球之间的距离,我们可以估算出:如果用一台十分强大的望远镜来观测这个系统,这颗预言中的行星与J1407间的角距离也只有50毫角秒,相当于站在月球表面上,分辨地球上一个足球场球门的两根门柱!尽管这样的观测极富挑战性,但在理论上说还是可行的。

接下来的两年里,我们一直在尝试做两件事情:一是拍到这颗行星的照片;二是探测在隐藏行星的来回拖曳下,J1407出现的周期性运动,这种运动是恒星有同伴存在的标志。我们还组建了一个由职业天文学家和业余天文爱好者(包括了美国变星观测者协会)组成的观测网络。他们每天晚上都会观测J1407的亮度变化,希望能找到标志着下一次掩食开始的变暗现象。

我们什么都没找到。但这并不意味着这颗行星不存在,因为就算这颗行星的质量比木星大12倍,我们也可能轻易错过它。我们的观测时机也可能不对,也就是说,当我们观测那颗行星的时候,它恰好躲在恒星背后,对我们来说不可见。即便如此,这些零结果观测也帮助我们排除掉了一些解释J1407变暗的替代理论,比如小质量伴星的掩食 。

谜底揭晓

尽管还存在诸多不确定之处,我们并未停下脚步。我们开始推断J1407b周围那个可能存在的环的结构。在接下来的几个月当中,我们团队开发了一套计算机模型,可以从J1407的光变曲线中提取出有关环的组成和三维结构的信息。

有一次,当我正和几个同事站在一块白板前讨论问题的时候,我们突然有了一个想法:虽然我们并不知道独立的环的准确数量和位置,但是光变曲线中斜线部分的斜率却能向我们透露一些线索,帮助我们了解有关环的整体几何构型,比如相对于恒星的倾斜角度。利用这个额外的信息,我们现在就能完善之前所开发的计算机模型,并且预设不同的环倾斜角度,模拟相应的光变曲线。果然,在我们测试的各种参数中,有一种得出的结果和J1407的光变曲线中那种独特的凹陷和锯齿结构完全相符。

根据这套模型参数,我们描绘出了这个环系统。光变曲线中的每一部分都对应着环与行星J1407b之间的不同距离。每次光变曲线的斜率发生变化,都代表着一个环的掩食开始或者结束。把斜率发生变化的点全都算上,我们至少数出了24条环!不过,考虑到有时观测条件不佳,观测数据中存在一些空缺,我们估计至少会有100条环。

我们很幸运,恰好能在J1407b的环处在当前的演化阶段时观测到它。考虑下我们熟悉的土星,还有它的环系统是如何随着时间演化的,你就知道为什么我们很幸运了。土星环看起来是一个整体,其实这是它给我们的错觉。实际上这些环是由冰粒组成的,它们在圆形轨道上绕土星旋转。这些冰粒聚集到一起所组成的形状,是由轨道位于环中间和环外缘的小卫星所决定的。学界普遍认为,土星曾经拥有比现在更大的环系统。但是位于环外缘的微粒会在相互之间的引力的作用下逐渐堆积到一起,积聚过程越来越快,最终形成了今天我们所熟悉的某几颗土星卫星。这个景象如此之美,但又转瞬即逝。如果有人恰好在宇宙纪年中观察到了这个系统,那他当然是无比幸运的。

如今,J1407b的环正处于过渡阶段,就像很久以前的土星环系统一样。我们的模型暗示,这个系统中有一个巨大的环缝存在,这个环缝很有可能是由一个围绕着J1407b旋转的新生卫星所造成的。这是一颗太阳系外的卫星,天文学家还从未观测到此类天体。我们的计算显示,这颗卫星绕J1407b一周要花费近两年的时间,它的质量差不多和火星一样大。虽然这个巨大的环缝本身并不能当作发现系外卫星的决定性证据,但如果J1407b和它周围的环系统被证实的确存在的话,这个环缝就会是迄今为止证明系外卫星存在的最有力证据,长久以来,天文学家一直在尝试搜索这种难以捉摸的天体。

这个奇特的动态系统的画面逐渐浮现在我们眼前,十分精彩。如果从广袤的星际空间向J1407系统飞去,你会发现主星正在发出耀眼的光芒,让温度相对较低的行星所发出的光变得毫不起眼,虽然行星本身依旧处于红热状态。若从上方接近这颗行星,在黑色的深空背景的衬托下,行星环看起来就像是明亮的波纹层层漾开。扇形分布的碰撞残骸笼罩着环平面,使得整个环平面充满了波浪起伏的团块物质。其中的某些波浪状团块物质会在巨大的环缝间碎裂,这个巨大环缝就是由两个环之间的最大团块制造出来的,即那个火星大小的卫星。

如果这颗卫星的轨道稍稍偏离环平面的话,假如你站在卫星的表面,那么你将发现弧形的光环跨越天际,把你围在中央;如果这颗卫星有大气层,那么整个天空都会充满壮丽的流星雨,因为落入卫星的环中微粒在通过大气层时会因为摩擦生热而燃烧。抬头向上看,行星J1407b就像一颗宝石,镶嵌在它的环所散射的光芒中,像燃烧的煤块一样灼灼发光,周围暗黑的云带纵横交错。

对天文学家来说,这个系统的意义远不止这可能存在的美丽风景。绕转轨道离主星很近的气态巨行星是太阳系之外最容易探测到的行星。但是,这些缺乏固态表面的行星,基本不可能存在我们所认识的生命。不过,如果这种行星周围有大卫星的话,情况就会截然不同,因为这种卫星可以提供覆盖着水的岩质地表,对生命更加友好。如果我们把太阳系作为一个范本,那么银河系中很可能存在数万亿绕巨行星旋转的大卫星。只要证实太阳系外的气态巨行星周边存在卫星,就将极大提高宇宙中存在其他生命的可能性。

许多年来,一些研究人员热衷于寻找系外卫星,主要使用的方法就是观测系外卫星对其绕转行星的运动所产生的间接影响。行星凌星会导致寄主恒星周期性变暗,时间非常精准。但是,如果有未被发现的较大卫星存在的话,其质量会使本应非常规律的掩食周期出现偏差。哥伦比亚大学的天文学家戴维·基平(David Kipping)等人在搜寻系外卫星方面已经做了大量的工作,他正在“开普勒”望远镜发现的凌星行星光变曲线中寻找这种特征。虽然迄今为止,他们并没有找到任何系外卫星,但J1407b可能拥有卫星表明,这些正在进行的系外卫星搜寻工作很快也将开花结果。

但目前,J1407b和它的卫星还只是假说。地球上最大的望远镜和最灵敏的仪器至今尚未找到确凿的证据来证实它们存在。反而是多年前精度不高的仪器所记录的档案数据更有可能为此提供有价值的线索,比如哈佛-史密森尼天体物理中心的数据库。

回到未来

哈佛-史密森尼天体物理中心有很多研究人员,办公室和走廊里熙熙攘攘,科学家们忙着处理空间望远镜传回的数据、写论文、做数值模拟和参加会议。在这个喧嚣的建筑旁几米远处,便是哈佛大学天文底片库,这是一座安静的砖砌建筑,多年来无人问津。在建筑的一侧,三层楼中每个房间靠墙的位置,都排满了一直顶到天花板的长架,里面摆放着成堆的纸质大信封。你可能会把这里当作一个二手唱片店,但信封里储存的可不是黑胶唱片,而是超过50万张来自不同天文台的天文摄影底片——相当于全世界所有天文摄影底片的四分之一。这些底片记录了近一个世纪的夜间观测成果。

现在,哈佛大学的一个叫做“数字化访问世纪天空”(Digital Access to a Sky Century @Harvard)的项目正在扫描这些摄影底片,致力于将储存在这些易碎玻璃底片上的信息全部数字化,并上传到网络。我们已经在大约700张底片中找到了J1407,这些照片是在1901到1984年之间拍摄的。利用这些底片数据,我们可以寻找更多的J1407掩食事件。这样,我们就有可能知道下次掩食将会发生于何时。

现阶段,我们所能做出的最佳推测是,下次掩食将会在未来十年中的某一时刻发生。同时,我们还在继续寻找这颗行星和它的环存在的确凿证据。专注的天文学家几乎每晚都在观测J1407,他们在寻找最外侧的环开始经过恒星表面时所产生的星光变弱现象。这种情况一旦发生,我们就可以通过多种观测手段,更细致地研究这个环系统。当环在恒星前方移动的时候,我们可以使用世界上最大的望远镜上的光谱仪,收集从环中间和边缘射过来的星光,利用这些星光我们可以辨别环的化学组成,还可以研究化学组成是如何随着环与J1407b之间的距离变化的。最令人激动的是,在南半球,J1407是一颗较亮的可见恒星,比较容易被观测到,因此天文学家利用小型望远镜也可以实时监测它的亮度波动,从而实现全球范围内24小时不间断观测。

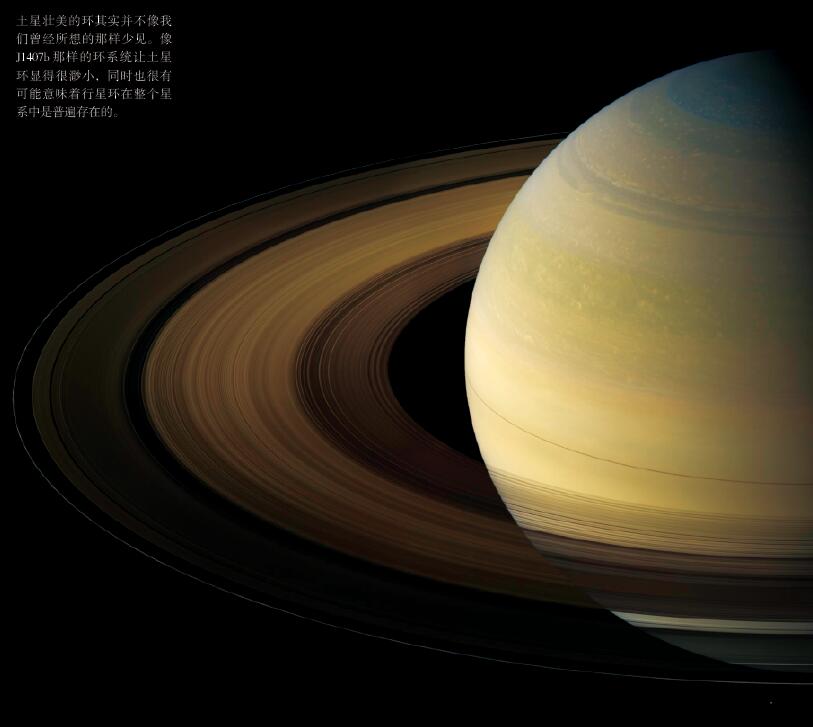

我们对J1407b的深入研究仅仅是个开端,天文学家将会对太阳系如何形成进行更为广泛的研究。研究人员通常认为,新诞生的巨行星周围可以形成可凝聚为卫星和环的环行星盘。利用它们主星上投下的阴影,我们也期待很快就能探测到更多这样的系统。既然现在我们已经知道要搜寻的目标是什么,一场竞赛业已开始。天文学家会努力需找更多巨型环系统和系外卫星,就像J1407b周围可能存在的那些一样。我和同事们已经开始在新数据库中搜寻标志着其他系统中存在有环行星的信号。土星壮丽的环系统有可能很快就会遭到其他恒星周围的行星环的挑战了。

请 登录 发表评论