从确诊到去世,斯坦曼安稳地度过了4年半的时光,而普通的胰腺癌患者,绝大多数坚持不过一年。那么在这4年半中,斯坦曼是怎么和同行、朋友一起,设计和选择实验疗法,使生命得以延续?

撰文 凯瑟琳·哈蒙(Katherine Harmon) 翻译 邓海腾

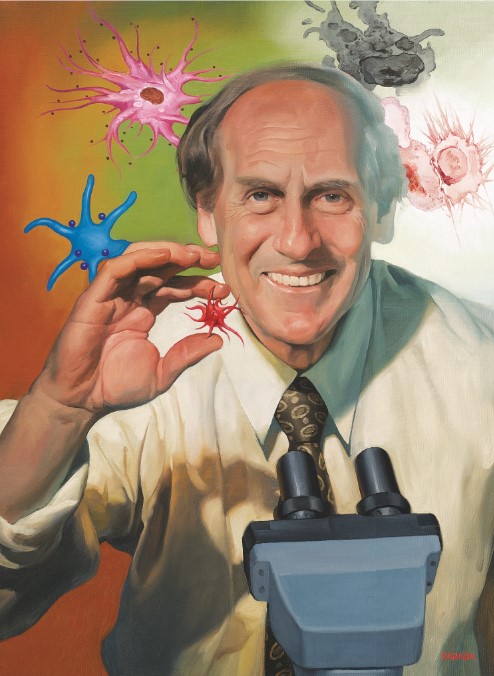

斯坦曼的直觉最终被证实了。现在已经知道,那些被他称为树突状细胞(dendritic cell)的奇怪细胞,对于人体发现并触发免疫反应消灭外来入侵者,起着举足轻重的作用。树突状细胞会用细长的触角抓住入侵者,并把它们吞噬掉,然后将入侵者的碎片呈递给其他免疫细胞——从本质上说,是“教会”其他免疫细胞如何攻击入侵者。这是一个里程碑式的发现,让人们对疫苗的工作机制有了非常详细的了解,而斯坦曼也凭借这一发现,成为免疫学界的泰斗级人物。

从很多方面来看,斯坦曼的故事都和其他成功科学家相差无几:一个杰出的科学家做出了重大发现,给新一代科研工作者开辟了前进的道路。但实际上,他在免疫学上的成就不仅改变了科学,也改变了他的个人生活。

在多年的研究中,斯坦曼开始相信,树突状细胞是战胜从癌症到艾滋病的一系列“绝症”的重要武器。正当他和世界各地的同行在这条路上不断前行,证明上述想法的时候,他的个人生活在2007年发生了天翻地覆的变化。

这一年,斯坦曼被诊断患了胰腺癌,而4/5的胰腺癌患者会在确诊后一年内去世。但斯坦曼是个例外。他在职业生涯初期发现的那种细胞,以及在过往数十年中结识的科学家朋友,不仅帮他对抗癌症,还把他的生命大大延长,让他有机会获得诺贝尔奖——2011年9月30日,斯坦曼与世长辞,3天后,他的手机收到信息,家人得到了他获奖的消息。

一直在战斗

进入加拿大麦吉尔大学之后,斯坦曼才开始接触真正的生物学,但他很快沉迷于此,尤其是对免疫细胞有着非常浓厚的兴趣,而正是这种兴趣,最终把他带到了洛克菲勒大学免疫学大师赞维尔·A·科恩(Zanvil A. Cohn)的实验室。

后来,有了自己的办公室后,斯坦曼办公室里挂着一幅字,上面写着法国著名微生物学家和疫苗学家巴斯德的名言:机会只垂青有准备的人(Le hazard ne favorise que les esprits préparés.)。斯坦曼的好友、长期与他共事的同事莎拉·施勒辛格(Sarah Schlesinger)说:“拉尔夫的准备非常充分,因此有所发现完全是水到渠成。除此之外,直觉也告诉他,它们有着重要作用。” 施勒辛格所说的它们,就是树突状细胞。正是凭着直觉以及对观察结果的自信,斯坦曼收获了这一开创性的发现,让他最终赢得了免疫学同行的敬仰。

发现树突状细胞后,斯坦曼又花了20多年时间,让科学界认识到这种细胞在免疫系统中的重要作用,并阐明它们的工作机制,让其他科学家知道如何利用它们。“为了让人们相信树突状细胞是一种独特的存在,斯坦曼一直在战斗——除了战斗,我实在找不出其他的词语可以形容他所作的努力,”施勒辛格说。她在1977年就进入斯坦曼的实验室了,当时她还只是一个高中生。当时,即使是同一实验室的人,也不大相信树突状细胞存在,因为这种细胞很难富集培养。但斯坦曼从没放弃,施勒辛格至今仍记得当年与斯坦曼坐在一起,用显微镜观察树突状细胞的情景。“他就是喜欢看它们,他对每一个小发现似乎都充满兴趣”。

由于曾经学过医,到了上世纪80年代,斯坦曼开始思考,如何利用树突状细胞来治疗人类疾病。接下来的二三十年中,随着树突状细胞被越来越多的人认识和接受,他的实验室扩大了研究范围,开始研制基于树突状细胞的疫苗,对付艾滋病、肺结核乃至癌症。对于流感、天花之类的疾病,已经可以通过疫苗来预防,而且一旦感染过这些疾病,人们便有可能对它们终生免疫。但艾滋病、肺结核和癌症却是更大的挑战,因为它们似乎知道如何逃避免疫系统的攻击——甚至在艾滋病中,HIV还能“劫持”树突状细胞为自己服务。施勒辛格说,拉尔夫经常说的一句话是,“我们要比大自然更聪明”。这句话的意思是,树突状细胞需要帮助,要给它们提供更有针对性的病毒和肿瘤信息,这是免疫系统发起攻击所必需的。

20世纪90年代,斯坦曼与马达夫·德霍达普卡(Madhav Dhodapkar,现任职于耶鲁大学)、尼娜·巴德瓦(Nina Bhardwaj,现任职于纽约大学)合作,创建了一个从血液中提取树突状细胞的方法。提取出树突状细胞后,他们又用流感、破伤风等传染病的抗原对它进行处理,然后把这些细胞注射回机体中,让机体获得更强的免疫能力。这项技术是一种治疗性前列腺癌疫苗——Provenge的基础,该疫苗已在2010年获批使用,能够延长晚期前列腺癌患者的寿命,虽然只是几个月(参见《环球科学》2011年第11期《癌症疫苗新希望》)。

最后的实验

2007年年初,斯坦曼去科罗拉多参加一次学术会议,会后他们全家去滑雪。旅行中,他和两个双胞胎女儿都出现了类似胃疼的症状。女儿很快就恢复了,但他的身体却一直没有好转。回家后不久,他又出现了黄疸的症状。这一年3月的第三个星期,斯坦曼接受了一次CT扫描,结果医生在他的胰腺中发现了肿瘤,而且已经扩散到淋巴结。他很清楚,自己的存活几率很小:大概80%的胰腺癌患者会在一年内死亡。

“第一次说起自己所患的疾病时,他说,‘别去谷歌上搜索,听我的就行了’,”斯坦曼的女儿亚历克西斯回忆说。这个消息无疑是晴天炸雷。“他给我们的感觉是,尽管这是一种非常严重的疾病,但他的心态非常好”。与普通癌症患者不同的是,斯坦曼接触过很多顶级免疫学家和癌症学家——而且更重要的是,他了解很多极有前景的实验疗法。

当施勒辛格听到斯坦曼患病的消息后,她几乎崩溃了,立即来到导师身边。施勒辛格、斯坦曼以及他们在洛克菲勒大学最亲密的同事米歇尔·纳森兹维格(Michel Nussenzweig),开始通过电话和全球同行交流有关胰腺癌治疗的最新消息。斯坦曼确信,治疗肿瘤最好方法就是,用自身的树突状细胞对肿瘤产生抵抗力。但是,他们已经没有多少时间来证实斯坦曼的看法。

知道诊断结果后,斯坦曼很快就给他的长期合作者、现在掌管着美国贝勒大学免疫学研究所的雅克·班雪诺(Jacques Banchereau)打了电话。后者随即又给贝勒大学免疫学研究所的研究员安娜·卡罗琳娜·帕鲁卡(Anna Karolina Palucka)打了电话。早在上世纪90年代,帕鲁卡就与斯坦曼相识。尽管她正在研究一种疫苗,可能对斯坦曼的病情有帮助,但朋友、病人、科学家——斯坦曼的三重身份让她很是纠结,不得不想方设法克服这种心理障碍。

至于施勒辛格,她给多年的好友和合作者查尔斯·尼科莱特(Charles Nicolette)打了电话。尼科莱特是美国雅高医疗公司(Argos Therapeutics)的首席科学家,这家位于北卡罗来纳州达勒姆的公司主要生产基于RNA的药物,斯坦曼也是这家公司的创始人之一。知道斯坦曼患病后,有些难过的尼科莱特一挂电话,就把公司的同事召集了起来。

当时,尼科莱特的团队已经研制出了一种树突状细胞疫苗,可用于治疗晚期肾癌,正在进行II期临床实验。雅高公司治疗癌症的策略是,用肿瘤的遗传物质刺激树突状细胞,促使它们诱导和激活T细胞,对肿瘤发起免疫攻击。

斯坦曼的胰腺切除手术安排在2007年4月的第一周进行。这种手术叫做“胰脏十二指肠切除手术”(Whipple procedure),是比较传统的一种胰腺癌治疗方法。尼科莱特需要部分肿瘤组织以制备疫苗,因此他只有数天时间来说服美国食品及药品管理局(FDA),让斯坦曼参加雅高公司的II期临床实验。经过多方努力,尼科莱特终于在斯坦曼的手术前拿到了批准通知。

提取了肿瘤细胞后,雅高公司开始为斯坦曼的临床实验做准备。由于这一过程需要耗时数月,斯坦曼又开始尝试其他疗法。手术后不久,他就接受了以吉西他滨(Gemcitibine)为基础的化疗;2007年夏天快结束时,他又参加了GVAX疫苗的临床实验。这是一种基于树突状细胞的、用于治疗胰腺癌的疫苗,由约翰斯·霍普金斯大学的伊丽莎白·杰菲(Elizabeth Jaffee)研制,在波士顿的达纳-法伯/哈佛癌症中心进行临床实验。这种疫苗使用了一种通用的肿瘤抗原,和前列腺癌症疫苗Provenge的作用机制类似。在早前的II期临床实验中,注射了这种疫苗的胰腺癌患者的平均存活时间,要比与未注射的患者长4个月,有些患者甚至能存活数年。因此,从晚夏开始,施勒辛格在随后两个月时间里,几乎每周都要陪斯坦曼去一次波士顿。接受采访时,她透过办公室的窗户,看着外面湛蓝的、10月午后的天空说:“我记得有一天,我们也是在这样的天空下行走在波士顿的大街上,我当时想,斯坦曼也许再也等不到下一个秋天了,真是让人悲伤。”

但是秋天来了又去,去了又来,斯坦曼的健康状况仍然很好。2007年9月,他获得了阿尔伯特·拉斯克基础医学奖,这个奖项通常被认为是诺贝尔奖的风向标,因此电视采访接踵而至。在采访中,他详细描述了用树突状细胞治疗癌症的前景,并且指出了免疫疗法的优势:具有高度特异性,只针对肿瘤细胞,而且与化疗不同,这种方法对身体没有毒害。“我认为这会为癌症治疗提供全新的手段,但我们还需要研究,需要耐心,去发现其中的规则和原理,”斯坦曼说。

有时,斯坦曼的耐心甚至超出同事的预期。最初,他要求把治疗过程大大放缓,这样在每次治疗后,下次治疗前,他的研究团队就有时间监控免疫反应。但施勒辛格和纳森兹维格最终说服了斯坦曼,只是因为时间有限:如果斯坦曼去世,实验和数据的收集也就结束了。

先从肿瘤细胞中提取遗传物质,再把这些遗传物质注入斯坦曼的血液细胞中,经过这一系列过程后,2007年11月,雅高公司的疫苗终于准备好了。此时,斯坦曼也刚刚结束一个化疗疗程,开始参加雅高公司的肾癌疫苗临床实验——当然,他接受的疫苗并不是肾癌疫苗,雅高公司为他单独制定了一个实验方案。

2008年年初,斯坦曼又详细了解了帕鲁卡的疫苗。这种疫苗是为对付黑色素瘤而研制的,携带着黑色素瘤特有的肽段(蛋白质片段)。帕鲁卡推测,如果把疫苗中来自黑色素瘤的肽段,换成斯坦曼胰腺肿瘤的特定抗原,或许就能治疗他的癌症。

斯坦曼还收到了很多从世界各地发来的治疗方案。“大家都想尽最大努力来帮助斯坦曼,”帕鲁卡说。在数十年的研究中,斯坦曼一手开创了这个领域,现在该领域的科学家都想帮助他们中的重要一员。“人们常常以为,科学研究都是各干各的,但实际上,它是一个高度社会化的过程,”施勒辛格说,“这种社会属性也使得我们可以利用巨量的智力资源。”

除了标准的治疗方案,以及其他几种化疗和实验性免疫疗法之外,由于斯坦曼的特殊性,他一共参加了4种基于树突状细胞的癌症疗法的临床实验,而在此之前,这些疗法在实验中根本没有治疗过胰腺癌。作为洛克菲勒大学临床实验审查委员会(Rockefeller Institutional Review Board,IRB)成员,施勒辛格使斯坦曼的治疗方案通过了IRB和FDA的重重关卡,保证了治疗过程按照标准方案进行。只要实验是在洛克菲勒大学进行,她都亲自给斯坦曼注射疫苗。

斯坦曼对待自己的临床实验,就像对待实验室里的其他实验一样——总是认真地收集数据,进行严格的分析,谨慎地得出结论。施勒辛格仍然保留了那段时间与斯坦曼交流的电子邮件。每封邮件中,斯坦曼都明显带着他的个人风格——全用大写字母写的。治疗过程中,他对身体反应的记录尤为详细。2008年,斯坦曼在实施帕鲁卡的治疗方案时,后者来了一趟纽约。施勒辛格给斯坦曼注射完疫苗后,三人外出用餐。用餐结束后,斯坦曼坚持在帕鲁卡的住处逗留一会儿,好让另外两人看看在他的腿上,出现在注射位置周围的肿块。施勒辛格说,“他兴致勃勃地告诉我们,这些斑点源自T细胞的激活”——这说明,他的身体对疫苗产生了免疫反应,“这简直太棒了!”

帕鲁卡认为,虽然局部肿胀说明斯坦曼的身体正在对疫苗产生反应,但她还不能确定,正在起作用的是不是针对肿瘤的T细胞。正如她所说,所有疫苗都是通过树突状细胞来起作用,但与斯坦曼试过的其他疗法不同,她的方案不是注射完之后就“听天由命”,而是在体外“训练”树突状细胞,提高它们激活T细胞,触发免疫反应,攻击肿瘤的几率。当施勒辛格不在身边,不能亲自看实验结果时,斯坦曼会很有兴致地给她发送邮件,描述注射位点的变化情况,比如注射位点的外观、肿块的大小,甚至他对每个肿块有什么感觉都会罗列进去。

肿瘤标志物的变化会实时反映斯坦曼的心情。所谓的标志物是指一种特征蛋白,这种蛋白在人体内的水平会随着治疗情况而上下波动,反映一种癌症的发病阶段。当肿瘤标志物的水平连续两次降低时,他会给同事们发邮件,标题是“我们重复了实验”。了解他的人都明白,这是实验成功时,他才有的喜悦之情。

作为一个病人,有些消息足以让他满意,但作为一个科学家,却又满意不起来。他明白,这是他一个人的临床实验,很难给出科学性的一般结论,这让他非常沮丧。而且,由于实验之间的间隔时间太短,还要穿插传统的化疗,想要知道是什么因素降低了肿瘤标志物的水平也很困难。

然而,斯坦曼还是得到了一些有趣的数据。有一次,帕鲁卡在免疫监控实验中发现,斯坦曼的身体内,有8%的CD8T细胞(也叫杀伤性T细胞)会特异性地针对肿瘤发起攻击。这个数量听起来不多,但你要知道,人体免疫系统会遇到很多病原体,并对它们发起攻击,因此8%已经是一个非常大的比例。“因此,肯定有某种东西,或者是这种东西和其他因素一起,使他产生了免疫力,”施勒辛格说。

就差三天

2011年6月,斯坦曼和妻子克劳迪娅(Claudia)前往意大利旅行,庆祝他们结婚40周年。而就在两个月前,他才度过了他的第四个“Whipple纪念日”——纪念2007年4月的那次手术。他早已超过了同类患者的平均生存时间。

2011年9月中旬,斯坦曼仍然在实验室工作,甚至和尼科莱特讨论是否要再次实施雅高公司的治疗方案。然而,到了9月下旬,斯坦曼因为肺炎病倒了。“当他被接受入院时,他说:‘我可能再也出不来了’,”亚历克西斯回忆道。但她发现,由于父亲在过去4年半的时间里一直活得好好的,她已很难相信,父亲的生命只剩下几天了。2011年9月30日,星期五,斯坦曼因为癌症侵袭而虚弱不堪的身体再也支撑不住,死于肺炎引起的呼吸衰竭,享年68岁。

斯坦曼的家人不知如何把他去世的消息告诉遍布全球的朋友和同事。他们计划在10月3日前往他不久前还工作过的实验室,告诉那儿的人们这个不幸的消息。但在10月3日凌晨,在他们还没醒来的时候,斯德哥尔摩来电。斯坦曼的黑莓手机设置在静音状态,陪伴在克劳迪娅身边。时睡时醒的克劳迪娅看见手机的信息提示灯在闪烁。当她打开手机,一封邮件跃入视野:这是一个迟到的通知——斯坦曼获得了2011年诺贝尔生理学或医学奖。

亚历克西斯说,他们的第一反应是“尖叫”,然后就想,“走,咱们去叫醒爸爸。”

但在世界其他地方,根本没人怀疑诺贝尔奖委员会的决议有什么问题——文件已经写好,声明已经发布:斯坦曼和美国斯克利普斯研究所的布鲁斯·博伊特勒(Bruce Beutler)、法国国家科学研究中心的朱尔斯 · 霍夫曼(Jules Hoffmann)共同获奖。几个小时后,斯坦曼逝世的消息传来,平静被打破了。诺贝尔奖委员会规定,诺贝尔奖不可授予已去世的人,但如果获奖者死于10月颁布日和12月的颁奖典礼之间,他(或她)的名字仍可保留在名单中。斯坦曼逝世于颁布日的三天前,这使得诺贝尔奖委员会不得不在获奖公告宣布之前进行紧急磋商。那天晚些时候,诺贝尔奖委员会郑重宣布,斯坦曼的名字将会永远地保留在2011年的获奖名单中。

在媒体得知斯坦曼获得诺贝尔奖和他的死讯的几天以后,胰腺癌又夺走了苹果公司总裁史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的生命。乔布斯患的是一种少见的、疾病进程相对缓慢的胰腺癌(一种神经内分泌肿瘤),确诊后活了八年,也超出了同类患者的平均存活时间。施勒辛格认为,肯定也有某种因素延长了乔布斯的生命。

现在,研究人员正在努力找出那是什么因素。2012年1月,贝勒大学建立了拉尔夫·斯坦曼癌症疫苗研究中心(Ralph Steinman Center for Cancer Vaccines),而帕鲁卡则在开展一个临床实验,用为斯坦曼研发的疫苗治疗其他胰腺癌患者。在雅高公司,尼科莱特正开足马力研究肾癌疫苗,“完成肾癌疫苗实验是对拉尔夫的承诺”。这种疫苗的III期临床实验即将开展。

至于施勒辛格,她相信所有同行的努力都为延长斯坦曼的生命做出了贡献。“这告诉我们,免疫系统确实起了作用”。但是,斯坦曼给我们上的最后一课是什么呢?“斯坦曼经常告诉我们,这个世界上还有很多东西有待发现。确实是这样”。

本文作者 凯瑟琳·哈蒙是《科学美国人》的助理编辑。

请 登录 发表评论