身型巨大、脖子长长的蜥脚类恐龙曾经被当作“适者生存”的反面教材。实际上,它们有着高超的适应手段,繁荣期长达亿万年。

撰文 克里斯蒂娜·A·加里·罗杰斯(Kristina A. Curry Rogers) 迈克尔·D·德埃米克(Michael D. D’Emic)

翻译 蒋青

菲利普的论断让古生物学家震惊和疑惑了几十年。他们根本无法想象,这类庞然大物该怎么在陆地上撑起自己笨重的身躯——因为蜥脚类看起来个头过大又行动不便,无论陆地还是海洋,都不是适宜它们的容身之所。这种古老的植食性动物似乎注定要快速灭亡,即使不这样,它们也会被那些更“高级”的恐龙逼得难以立足。直到1991年,科学家还坚持认为,蜥脚类不是恐龙极盛期的代表,只是在其他更典型的植食性恐龙还没出现时,才繁荣了一阵子。因此,这些生活于侏罗纪(2亿年前至1.45亿年前)的大家伙,到白垩纪(1.45亿年前至6500万年前)就让位给了脑容量更大、适应能力更强的植食性恐龙。而像鸭嘴龙、角龙这样的新型植食性恐龙,不仅让蜥脚类在竞争中落于下风,更把它们推到了灭绝的边缘。最终,蜥脚类恐龙只剩下些散兵游勇,败退到南半球苦苦坚守,直到白垩纪末小行星撞地球让整个恐龙王朝灭亡。

在这一“天定灭亡说”里,蜥脚类恐龙是因为适应能力太差,在演化之路上注定要灭亡。然而,最近在世界各地发现的蜥脚类化石(仅过去10年里就发现了60多个新种)却描绘出另一幅图景:这些体型庞大、空前绝后的远古至尊实际上是个适应性极强的类群,它们的繁盛期长达亿万年。多亏了这些发现和新的分析评测手段,科学家终于能够回答一些关键性问题,明白蜥脚类是如何繁殖、成长、以什么为食的,了解它们应对环境剧变的方式。这些线索几乎颠覆了我们以前的想法,让我们对蜥脚类这一引人注目的类群有了全新的认识。

谁说它大而无当?

和大多数人一样,我们俩第一次邂逅这种长脖子大恐龙,是在充斥着孩子尖叫声的自然历史博物馆里。这尊蜥脚类恐龙化石被一群大呼小叫的狂热参观者包围着,它比两辆校车还长,顶着头骨的脖颈高高昂起,凌驾于其他恐龙之上,安静地俯视地下的人群。这些巨大的骨头,即使落满灰尘、默默无语,也让人心生敬畏。大多数典型的蜥脚类恐龙——比如腕龙(Brachiosaurus)、梁龙(Diplodocus)、圆顶龙(Camarasaurus)和迷惑龙(Apatosaurus),都在19世纪晚期现身于世。到了19世纪和20世纪之交,更是要拿得出一副蜥脚类骨架,才算得上重要的自然历史博物馆。侏罗纪的蜥脚类骨头,就像滚雪球一样大批量地塞进博物馆的储藏室。直到现在,如果你钻进幽深的藏品间,恐怕还能在置物架上找到完好的“皮劳克”(化石石膏包)——它们仍在等待科学家开启和研究。

然而,这些典型蜥脚类恐龙体现出的多样性,只不过是整个类群多样性面貌的冰山一角。蜥脚类是如何起源的?它们在漫长的1.5亿年间如何演化出如此多样的种类?要追本溯源,得回到2.1亿年前的晚三叠世。当时的地球正上演着一出灭绝大戏,除恐龙祖先之外的其他爬行类动物都元气大伤。大灭绝为恐龙的崛起扫清了障碍,也为它们日后雄霸陆地生态系统铺平了道路。

记录在册的恐龙化石里,最古老的要数南半球2.3亿年沉积层中的小型两足动物。这种动物最终分化成植食性的蜥脚类恐龙和肉食性的兽脚类恐龙(theropods,霸王龙就是其中一种)。古生物学家在北美和阿根廷找到了2.25亿年前的真蜥脚类(true sauropods)恐龙足迹,从中能推断出它特征性的四足步态和粗大象腿。而存在蜥脚类特征的大型骨架则比足迹化石略晚一些发现,它们中有泰国的伊森龙(Isanosaurus)、中国的珙县龙(Gongxianosaurus)和津巴布韦的火山齿龙(Vulcanodon)。在这些早期种类身上,已经有蜥脚类恐龙的标志性特征了:它们都是些行走于陆地的脊椎动物(有一些种类的脊柱由多达100节椎体组成),脖颈和尾巴长而渐细,头骨很小,四条巨腿就是为负荷沉重的躯体而生。这种基本的身体构架在蜥脚类恐龙的整个演化史中一以贯之,也让它们成为所有恐龙中最容易识别的类群。

然而,蜥脚类恐龙并不蠢笨。它们的身体构架随着时间的推进越发精巧,谱系也因为大陆漂移而在全球多样化。在进化过程中,蜥脚类的多样性经历了数次衰荣,直到恐龙灭绝。再三出现的多样性峰值与长期以来的观点相矛盾。人们过去认为,蜥脚类恐龙在侏罗纪繁荣过一小段时间,但是好景不长,以后它们就步履维艰,最终在白垩纪走向末路。可是我们现在却发现,像粗壮的泰坦巨龙(titanosaurs)和古怪的雷巴齐斯龙(rebbachisaurids)这样的蜥脚类重要类群,在人们设想的侏罗纪“好景”之后仍然繁荣了很长时间。即使是在晚白垩世末——恐龙王朝走向衰落之时,蜥脚类也仍然种类丰富,身高体壮不减当年。

为恐龙量体称重

新发现告诉我们:这个类群无论从它们分布的地理区域、多样化程度还是谱系的寿命来看,都非常成功。但它们到底是依靠什么策略才行走于世的呢?答案可能在于,蜥脚类集爬行类特征和类似于哺乳动物的特点于一身,这使它们独一无二。尽管欧文爵士把蜥脚类恐龙当成了其他爬行动物,但从这方面来说,“鲸龙”这个名字却出奇地合适。

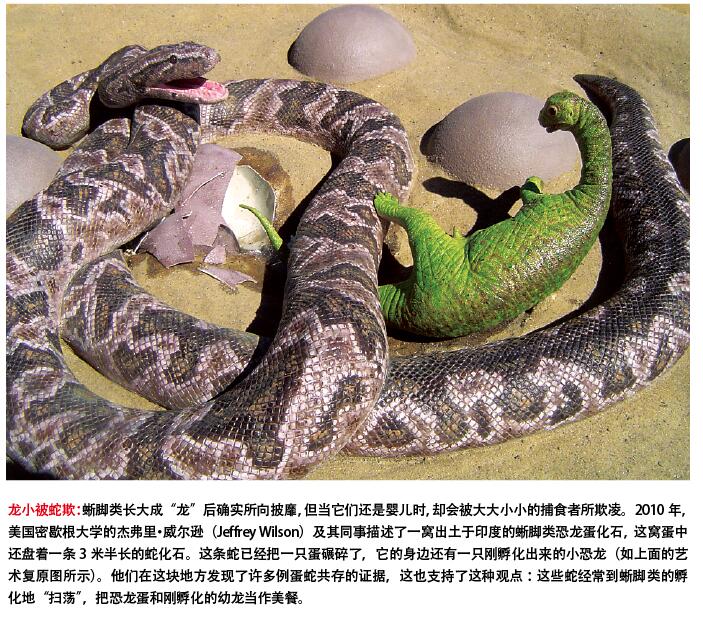

蜥脚类恐龙和其他所有恐龙及大多数爬行类一样,从蛋中孵化,以卵生繁殖。证明蜥脚类繁殖方式的第一份确凿证据,来自于阿根廷的奥卡马乎佛(Auca Mahuevo)——1998年,美国洛杉矶县自然历史博物馆(Natural History Museum of Los Angeles County)的路易斯·恰普(Luis Chiappe)和同事在这里发现了蜥脚类恐龙的孵化场,这片7 500万年前的沉积层里埋有几千枚恐龙蛋。研究者在一些蛋里找到了第一批蜥脚类胚胎,部分胚胎上还保存着化石化的皮肤和卵膜。

这些恐龙蛋遗迹化石提供了明确的证据,证明泰坦巨龙类的蜥脚类恐龙一次会下20~40个圆球形的蛋,并把蛋下在事先挖好的坑里。蛋比较小,平均直径为13~15厘米。恐龙蛋窝在奥卡马乎佛的同一个地层中数量众多,这也许说明泰坦巨龙是群居的,每群的数目很多,而且它们在同一个地方产卵的次数至少有6次。但没有确切的证据表明,它们会坐在蛋上孵卵和照看孵化出来的幼仔。实际上,从每窝恐龙蛋相隔这么近就可以推断,泰坦巨龙生完蛋后就甩手不管了。和象、鲸等大体型脊椎动物不同,蜥脚类不会花大力气培养一个宝宝。显然,它们秉承了爬行动物的典型作风,产下大量后代,然后任其自生自灭。

尽管蜥脚类在抚育后代方面投入甚微,完全是一副爬行动物的作派,但它们的生长率却与之截然不同。蜥脚类从一只幼龙到成年,身体的增长量会让古往今来的所有动物都相形见绌。幼龙身长不足半米,体重不到10公斤;一旦长大成“龙”,最大的蜥脚类可长达30米,体重在25~40吨之间,甚至更重。我们可以拿大象来作个比较:刚出生的幼象平均体重为120千克,成年后也不过重2.3吨~6.3吨。大多数早期恐龙学者通过简单外推爬行类的生长率曲线来估测蜥脚类恐龙的生长史。在这种模型中,就连体型最小的蜥脚类也得长到60岁才会放慢“增肥”的步伐,长到100岁才能让自己的身量与成年同类比肩。这就意味着,蜥脚类恐龙得等到60岁才能“结婚生子”——这对任何动物来说都是桩风险过大的买卖,因为这样的话,它们一生中的大部分时间都很弱小,容易成为他人的腹中之食。

20世纪60年代,一种有关蜥脚类恐龙发育的新观点开始崭露头角。当时,法国巴黎大学的阿曼德·德里克(Armand de Ricqlès)刚刚着手研究骨骼的内部微结构(也叫组织学),并借此了解恐龙和其他已绝灭动物的生活史。骨骼化石中保存有组成骨骼的矿物形态、血管腐烂后留下的孔洞的密度和结构、骨头变形的程度等各种信息。蜥脚类恐龙的特征说明,它们的生长率在生命的大多数阶段都维持在很高的水平,比一般的爬行动物高很多,基本与现生的大型哺乳动物持平。因此,蜥脚类没必要卧薪尝胆、忍受百年孤独。有些蜥脚类甚至一二十年就能达到性成熟。

生长速度如此之快,成年体型又是如此之大,蜥脚类恐龙毫无疑问是个“大胃王”。确实,有关蜥脚类的谜团中,最令人困惑不解的,恐怕是这些大个子怎么搜罗到足够的食物不饿死,而非这个类群为什么能长盛不衰。对蜥脚类取食方式的传统研究,注意点都在牙齿形状、牙齿上的显微擦痕、颌部肌肉结构和颌部开合机制的生物力学分析上。这些研究显示,不同蜥脚类恐龙的采食方法各有千秋——有些啃得动硬叶老茎,有些则只摘食易嚼的植物。

科学家通常认为,蜥脚类恐龙一般不怎么咀嚼,所以把食物咽下肚后,很可能需要另外的工序来处理植物,把它们分解成可利用的能量。最常提及的办法是用胃石(gastroliths)研磨。北美西部的产蜥脚类地层中,经常能发现一些表面就像打磨过的小石子。科学家一直假设,这些石子与那些被现生脊椎动物(比如某些鸟类)吞入体内、用以研磨食物并有助消化的胃石如出一辙。但在2007年,德国柏林自然历史博物馆的奥利弗·温斯(Oliver Wings)和波恩大学的马丁·桑德(Martin Sander)却设计实验,分析了现代鸟类砂囊(gizzard,即“肌胃”或者说“肫”,连接鸟的前胃和小肠,肌肉壁很厚,胃腔很小,内面一般都有一层角质皮,胃腔中贮有吞入的砂粒或石子,用以研磨食物)中胃石的变化和损耗过程。研究表明,与鸟类体内货真价实的胃石相比,这些所谓的蜥脚类胃石表面缺乏特有的结构。此外,在蜥脚类恐龙体腔内发现过的胃石数量极少,而且还非常可疑。因此,两位科学家认为,蜥脚类和现代大型草食动物(如犀牛)一样,不靠胃石,而靠长长消化道中的微生物发酵作用,来从摄入的植物中获得能量。

蜥脚类恐龙的取食策略还有赖于它们标志性的长脖子。传统观点认为,蜥脚类的颈项很长,可以把头伸到树冠顶部,嚼到其他恐龙够不到的树叶。而新研究却对这种观点提出了挑战。加拿大不列颠哥伦比亚大学的约翰·惠特洛克(John Whitlock)重建了蜥脚类恐龙中梁龙类的觅食模式。这类恐龙包括我们熟知的迷惑龙(Apatosaurus)和梁龙(Diplodocus),它们生活在晚侏罗世至晚白垩世。它们口鼻部的形状和牙齿磨痕的差异表明,有些蜥脚类专吃某几种植物,有些则不挑食;有些以地上的低矮植物为食,有些则嚼食树叶。另外一些研究小组在分析蜥脚类的脖子形态时,也得出了相同的结论:它们的食性还受到脖子灵活度的限制,有些会吃高高在上的树叶,有些则啃地面上的草木。觅食方式的多样性也可以解释,为什么那么多庞然大物能共享一个生态系统。

伴随着开花植物的崛起,蜥脚类恐龙在觅食习惯上的适应性变化在白垩纪达到了顶峰。老派假说认为,其他植食性恐龙更能适应白垩纪的新植物,因此将蜥脚类挤到了进化擂台的边缘。在这个假说中,蜥脚类全是些牙口差、脑袋小、身子笨的大家伙,根本不是鸭嘴龙和角龙的对手。鸭嘴龙和角龙的牙齿有好几排,组成了一套令人望而生畏的齿系(dental battery),从内向外生长的新牙像传送带般源源不断地替下旧牙。

我们现在知道,白垩纪其实是蜥脚类恐龙进化史中物种多样性最高的时期,可能也是最有趣的时期。蜥脚类压根儿就没被后起之秀打败,相反,它们的体型和身体功能更加多样,进化出了新手段,把更多植物列入了它们的食谱。就拿尼日尔龙(Nigersaurus)来说吧。20世纪90年代中期,美国芝加哥大学的保罗·塞里诺(Paul Sereno)及其同事在尼日尔发现了这个生活于1.15亿年前的物种。它进化出了宽阔的齿系,牙齿的替换速度非常快,但凡嘴里能长牙的地方,每个月都要长出一颗新牙。这个换牙速度几乎是鸭嘴龙和角龙的两倍,也让牙齿能时刻保持锋利,切割植物更有效率。尼日尔龙内耳道里的半规管是它们的平衡器官,其朝向说明,这种恐龙的口鼻部直指地面,跟其他蜥脚类中常见的水平状态相比,拧了个70度的角。这个角度说明,尼日尔龙专吃地面的低矮植物。

白垩纪的时光慢慢流逝,随着开花植物的发展壮大,蜥脚类恐龙也将越来越多的植物品种端上了自己的餐桌。人们在显微尺度上分析了泰坦巨龙的粪化石(coprolite),发现其中保存的植硅石(植物硅化组织)代表了至少5种不同类型的草本植物,而且,它们竟然还不是松柏类、开花植物中的木兰类和棕榈类这些常见的类型。印度伯巴尔·萨尼(Birbal Sahni)古植物研究所的范达娜·普拉萨德(Vandana Prasad)及其同事在2005年报道了这项发现,将现代草类的起源分化时间提前了3 000万年,同时也证明,一些蜥脚类恐龙吃东西从不挑三拣四。就像任何成长迅速、体型庞大的植食性脊椎动物一样,蜥脚类不挑食的好习惯得到了回报。它们不但没有被这些新兴的生态系统所排斥,似乎还充分利用起新资源,从头顶上的树冠、到脚底下的小草都吃了个遍。

加大氧气摄入量,可能也为蜥脚类的身量增长添砖加瓦了。现代鸟类的气囊与肺部相通,充填进它们镂空的脊椎骨中。这种结构,让鸟类每次呼吸都能比哺乳动物吸入更多氧气。这些气囊可以向肺中传送单向气流,让鸟类每次呼吸都能得到更多氧气(在哺乳动物体内,气流双向流动:每吸一次气,新吸入的气体都与肺中原有的气体混合,这种氧气摄入机制的效率相对较低)。蜥脚类的椎体与现代鸟类很相似,椎体内部有个几乎和鸟类脊椎骨中一样的空腔,外围同样是式样复杂的孔洞,并为支架般的骨质所环绕。最大的孔洞叫有气腔(pneumaticity),出现在颈部和躯干部的椎体中,但在一些蜥脚类种类上,气腔的分布范围甚至可远及骶骨和尾骨。充气腔的主要作用是减轻脊椎的重量,从而减轻蜥脚类的体重。比如产于北美的庞然大物波塞冬龙(Sauroposeidon),颈骨所占体积中有75%都是空气。蜥脚类很可能和鸟类一样,用这些充气椎体搭建起一套庞大的气囊系统,向肺传送气流,增强呼吸,保持稳定和高效的新陈代谢,提高机体活力。这样的呼吸机制,才与它们的高生长率和成年时的巨大体型相称。

苦日子也能熬

和今天地球上的巨兽一样,庞大身躯对蜥脚类大有裨益。在它们还是半大小子时,许多蜥脚类物种的体型就已经超过成年大象了。要知道,大象除了人类之外基本上没有天敌。因此,一旦蜥脚类长足个头,即使在异特龙(Allosaurus)这样凶猛的捕食者面前也自岿然不动。然而,个子太大,在粮水短缺时会变得相当虚弱。不过,即使面对这个弱点,也有一些蜥脚类进化出了应对之道:一部分泰坦巨龙的皮肤中有一种奇形怪状的骨板,叫硬骨板(osteoderm)。一些现生动物也长硬骨板。它们组成了鳄鱼、蜥蜴、犰狳身体表面的铠甲,也是剑龙特征性的骨板和骨刺的原材料。但在蜥脚类恐龙身上,硬骨板的位置却不确定,这让科学家很难判断它们的用途。

新发现可以解决这个难题。我们最近描述了两块马达加斯加的硬骨板化石,它们分别长在一大一小两具叫拉布多龙(Rapetosaurus,又称掠食龙)的泰坦巨龙属骨架上。成年标本的硬骨板长57厘米,厚逾27厘米,体积近10立方分米,是迄今为止在脊椎动物体内找到过的最大硬骨板。CT扫描和钻孔研究发现,拉布多龙年纪越大,硬骨板里面就越空。而当它们长到非常大时,硬骨板内部近5立方分米的骨质都没有了,很可能被替换成了软组织。而且,拉布多龙的身体表面没有现生动物那样覆满硬骨板,它只有区区几块大骨板(其他泰坦巨龙恐怕也是这样)。

拉布多龙硬骨板的这些特点,帮我们排除了其他关于泰坦巨龙硬骨板功能的假说。中空的硬骨板在捕食者的撕咬下马上就会粉碎,没法充当盾牌。同样,硬骨板表面积与体积的比值低,又是零星分布在皮肤中,所以也不能用来调节体温。我们提出,泰坦巨龙的硬骨板可能是一个珍贵的矿物质库,帮助恐龙在最艰难的时期正常生长,并能产下带壳的蛋。这种功能在现代动物身上也能看到。在包括人类在内的所有现生脊椎动物体内,重新配置骨骼中矿物质,都能起到维持血钙水平的作用。资源短缺、为产卵做准备和年龄增长都会导致血钙含量增加(年事渐高时,骨质中的钙流失到血里,是使人患上骨质疏松症的症结所在)。

硬骨板能为血液提供丰富的钙质,在细胞重新配置钙质时充当良好的媒介,也是埋藏于骨骼深处的矿物质库——要解释晚白垩世的马达加斯加怎么容得下大型蜥脚类恐龙,这个想法是非常有意义的。那时候,这个岛的生存环境相当严苛,频发的大旱让马任加龙(Majungasaurus)这样的肉食恐龙同类相食,也让小到蛙、鸟,大到蜥脚类恐龙的动物大量死亡。硬骨板可能帮助马达加斯加等地的蜥脚类恐龙挺过难关,在剧烈波动的环境(包括频发的大旱)中也能生存下来。

蜥脚类恐龙似乎以它们的成长速度和体型挑战着生物法则的极限。这种明显的违和感,让人一度为它们贴上了“失败者”的标签。然而化石记录慢慢积累,不断增多的认识却为我们刻画出一个相反的形象。蜥脚类恐龙确实灭亡了,但在那场无法逃脱的劫难前,它们却已经一刻不息地前进了1.5亿年,成为了生物进化史上最引人注目的物种之一。

请 登录 发表评论