冷战时期,美国和苏联科学家为抗击脊髓灰质炎传播,进行了一次不寻常的合作,最终催生了新的脊髓灰质炎疫苗,挽救了无数人的生命。

撰文 威廉·斯旺森(William Swanson) 翻译 谢杨

与此同时,一种更加真切的威胁让美国人诚惶诚恐。这个威胁就是脊髓灰质炎(poliomyelitis,缩写为polio),多见于儿童和青少年,因而也被称为小儿麻痹症(infantile paralysis)。该病攻击人体中枢神经系统,通常会导致患者残疾,甚至夺去他们的生命。20世纪30年代,科学家就已发现,这种病是由一种病毒导致,通过粪便接触而传播,但如何控制这种疾病的传播,却让人们绞尽脑汁。在疫区,政府关闭了游泳池、电影院和其他公共场所,希望能控制该病的传播。正如当年的一些图片所显示的那样,在当时的美国,很多刚刚学会走路的孩子四肢扭曲,十多岁的青少年绝望地躺在棺材一样的“铁肺”(人工呼吸机)中,这些场景,让美国公众惊恐万分。

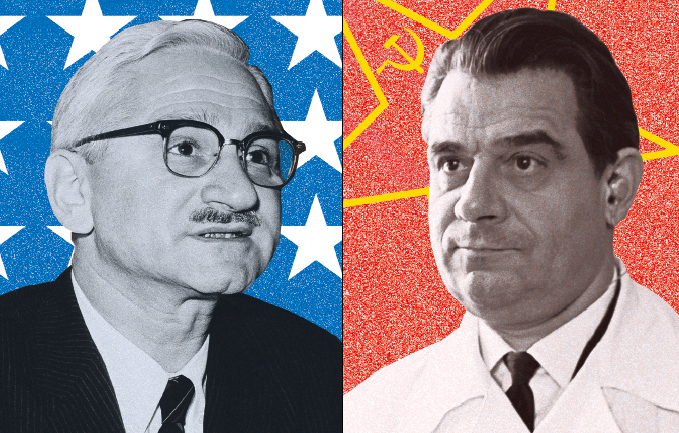

在冷战正酣之时,两名杰出的科学家,一个美国人和一个苏联人,组成了强大的科研联盟。实际上,这次合作有着极大的潜在风险,如果两大阵营的狂热分子知道了这件事,一定会愤怒不已。然而,根据美国辛辛那提大学和其他几个机构最近开放的档案资料,这项合作最终催生了20世纪最伟大的医学成就之一,挽救了无数人的生命。

两种疫苗之争

20世纪50年代初,美国对脊髓灰质炎疫苗的研究已经如火如荼。美国小儿麻痹症基金会(现在称为出生缺陷捐款基金会)资助了几十名研究人员,匹兹堡大学的乔纳斯·E·索尔克(Jonas E. Salk)和辛辛那提大学的阿尔伯特·B·萨宾(Albert B. Sabin)是其中的佼佼者。 1955年,在对美国各地近200万学童进行测试后,索尔克的疫苗成为第一个获得美国政府批准、用于预防脊髓灰质炎的疫苗。在历史学家戴维·M·奥辛斯基(David M. Oshinsky,著有《美国脊髓灰质炎史》)把索尔克赞誉为“时代的英雄、卓越的科学家”的同时,萨宾仍在努力寻找更优良的疫苗。

两人所用的方法虽然不同,但都可以预防脊髓灰质炎。索尔克的疫苗是用福尔马林使脊髓灰质炎病毒丧失活性后制成,用流行的科学术语来说就是“灭活病毒”。萨宾认为,用仍然有活性的减毒脊髓灰质炎病毒制成的疫苗会更加有效,因为这样可能会产生终身免疫。活病毒疫苗也提供了间接免疫的可能性:接种了活病毒疫苗的孩子在与他人接触的过程中,将使对方被动感染疫苗病毒,从而让许多未接种疫苗的人也产生免疫力。另外,索尔克的疫苗必须通过注射来接种,与此不同的是,萨宾的疫苗可以混合在一小块糖或一勺汤水中口服。因此,数百万人可以很快得到便宜的疫苗,而不用担心打针。基于这些原因,萨宾认为,控制疫情,并让脊髓灰质炎病毒从地球上消失的最好办法,就是使用他研制的减毒活病毒口服疫苗。

美国主流媒体大肆报道了萨宾和索尔克之间的这场竞争,实际上许多知名科学家都卷入其中。相当一部分新闻言过其实。索尔克和萨宾,尽管他们都有俄罗斯人和犹太人的血统,有着相同的资金来源,还有着共同的“敌人”——脊髓灰质炎病毒,但他们都非常不喜欢对方。萨宾嘲笑索尔克的研究是“厨房化学”,坚持认为索尔克“从来没有做出过任何发现”。索尔克则认为萨宾嫉妒他早期的成功,“从一开始就排斥我”。萨宾无疑嫉妒索尔克因灭活疫苗而得到种种赞誉,但与他们同时代的一个人也曾表示,索尔克“是一个喜欢吹嘘的公众人物,萨宾才是真正的科学家”,这让索尔克耿耿于怀。

到1955年,萨宾鉴别出了3种脊髓灰质炎病毒株,他认为要制出有效的减毒活病毒疫苗,就必须使用这些病毒株(索尔克使用了其他病毒株),但他没有数据证明自己是正确的。自20世纪50年代中期起,萨宾在数百名自愿者身上测试了他的疫苗,比如关押在美国俄亥俄州联邦监狱中的青年,以及萨宾的妻子、两个女儿、邻居和朋友(他向监狱里的自愿者保证,服用疫苗所面临的风险,比他本人此前冒着暴风雪从辛辛那提驱车过来时所面临的风险小得多)。尽管做了这项测试,但他觉得几百例甚至几千例测试还不够。他需要对数以百万计的人进行测试,来证明疫苗的安全性和有效性。由于索尔克的疫苗在美国已经得到广泛应用,因而已经没有足够多的、尚未接种疫苗的美国人可以参加测试。

与此同时,在苏联,脊髓灰质炎的发病率正迅速上升。斯大林(Joseph Stalin)执政时期,官方否认苏联民众面临着脊髓灰质炎的威胁。但在莫斯科、明斯克,甚至远在西伯利亚的人口重镇相继暴发该疾病以后,谎言不攻自破。苏联科学家和美国同行一样,也在寻求解决之道。从1917年的布尔什维克革命到第二次世界大战结束,在这四分之一个世纪中,苏联和美国科学家偶有合作。但当1945年盟军胜利之后,东西两大阵营对立,这种合作就不复存在了。到1953年斯大林去世后,继任者对苏联脊髓灰质炎患者的不断增多感到震惊,于是指示苏联研究人员跨越国界寻求帮助。

当时,苏联最杰出的两个病毒学家是安纳托利亚·斯莫若丁采夫(Anatoli Smorodintsev)和米哈伊尔· P·丘马科夫(Mikhail P. Chumakov)。1956年1月,斯莫若丁采夫、丘马科夫及其妻子玛丽娜·沃若史诺娃(Marina Voroshilova,也是一名出色的科学家)前往美国,与索尔克、萨宾等美国科学家交流。虽然两国政府悄悄批准了这一活动,但访问还是被冷战的阴影所笼罩:苏联科学家只得乘坐火车离开苏联,而不是乘坐更方便的飞机。美国人则坚信,在随行的“医生”中,至少有一个人是克格勃特工。不过,双方都谨慎地认为这次访问是成功的。他们交换了重要的科学信息,更重要的是,丘马科夫和萨宾一见如故,建立了良好的、将带来重大成效的合作关系。

萨宾远赴苏联

1956年6月,经美国国务院授权和联邦调查局审查后,萨宾飞往苏联,在接下来的几个星期,他会见了丘马科夫、沃若史诺娃、斯莫若丁采夫,以及其他一些重要科学家。

尽管苏联科学家同时邀请了萨宾和索尔克,但只有萨宾去了。数十年后,索尔克的儿子彼得(Peter)告诉奥辛斯基,他父亲拒绝了苏联科学家的邀请,因为索尔克的妻子对丈夫频繁出差感到厌烦,最终“坚决反对他去苏联”。奥辛斯基在他的书中提出了另一种可能性。青年时期的索尔克,曾公开拥护左翼,因此引起了联邦调查局的注意。也许索尔克担心访问苏联会被误解。更有可能的原因是,对于这位“卓越的科学家”而言,他研制的脊髓灰质炎疫苗已经使他名利双收,他认为苏联之旅对他没什么益处。萨宾就不一样,他需要证据证明他是正确的。

对萨宾而言,他回到了出生之地。1906年,萨宾出生于波兰比亚韦斯托克,那里当时是俄罗斯帝国的一部分,后来又成为苏联的一部分。据萨宾多年后的回忆,他幼时家境贫寒,父亲做纺织工人来养家糊口,而他母亲是“一个有创新精神的人”。1921年,萨宾移民美国,他很快掌握了英语和美国人的生活方式。1931年,他取得美国纽约大学医学学士学位,成为一名医学研究人员,致力于研究脊髓灰质炎、脑炎和其他神经疾病。在纽约、伦敦,最后在辛辛那提,萨宾都有很高的声誉。他是研究脊髓灰质炎病毒如何进入人体的科学家之一。“脊髓灰质炎研究之父”西蒙·弗莱克斯纳(Simon Flexner)曾推测,脊髓灰质炎病毒通过鼻道进入人体,而实际上并非如此,病毒进入人体的通道是消化道:病毒通过口腔进入,然后迁移至消化道,在那里渗入血液,随血流进入中枢神经系统。对于研制一种疫苗,诱导免疫系统来攻击血液中的病毒,弄清楚病毒的入侵模式至关重要。

在与苏联科学家合作,并推广活病毒疫苗时,萨宾面临许多新的挑战。尽管小时候就接触过俄语,但萨宾的俄语一直不好,而苏联科学家的英语也不好。虽然有口译人员,但如果能用同一种语言沟通,他们之间的交流会更容易一些。此外,在比亚韦斯托克度过的童年时代,给萨宾留下的恐惧和偏见可能一直没有消散——在那里,犹太人一直生活在恐怖的阴影之下。如果萨宾在苏联访问期间也怀着这样的想法,那他显然没有表现出来。后来,他坚称没有受到那些跟踪他的行动、记录他公开言论的苏联和美国特工的骚扰。

尽管形势复杂,但萨宾开展了极具价值的工作,并且在接下来的几年中,他与苏联科学家建立了亲密的个人关系。其中,意义最重大的莫过于他与丘马科夫的友谊。

通往克里姆林宫的电话

事实证明,萨宾和丘马科夫是一对完美的组合。1909年,丘马科夫出生在高加索地区一个贫穷的家庭。他父亲是军队的兽医,母亲在70多岁之前一直是个不识字的农民。丘马科夫的儿子康斯坦丁(Konstantin)说,父亲16岁时离开家乡,去莫斯科上大学,后来学校的法学院和医学院都想聘用他,最终他选择了在医学院工作。

丘马科夫和萨宾都不愿与愚蠢的人为伍,而且两人都认为愚蠢的人比比皆是。作为一名科学家,萨宾的睿智远近闻名,在他的团队成员和竞争对手中,他的名声同样“显赫”:他十分挑剔,要求手下的工作人员精益求精、追求完美;他绝对相信自己的判断,甚至公开质疑对手的结论。著名病毒学家菲利普·罗素(Philip Russell)是萨宾疫苗研究所(总部在美国华盛顿特区)的创始人之一,他认识萨宾以及许多在萨宾实验室工作的研究人员。在回忆当年人们对萨宾的普遍看法时,罗素说,“萨宾是一个有远见卓识的科学家,充满活力、一丝不苟。他也很强势、自大,永远不会错——即使错了他也不会认错”。知道丘马科夫脾气更加火爆时,萨宾也许会感到一丝惊讶吧。1958年,在写给萨宾的一封信中,丘马科夫甚至指名道姓地痛斥,“这是……懦夫和伪专家的阴谋”。

“值得庆幸的是,他们走到了一起。萨宾研制出疫苗,能挽救无数人的生命,预防脊髓灰质炎。而我父亲找到方法,避开官僚体制的羁绊,把事情做成了。萨宾称我父亲为‘大帅’,因为他可以把事情做成功,”康斯坦丁(自1989年以来一直生活在美国,目前任美国食品及药品管理局疫苗研究与审查办公室副主任)说。

此前,苏联病毒学家用索尔克的灭活病毒疫苗做过实验,但丘马科夫找到了更简单、成本更低、更有效的方式,来预防脊髓灰质炎在苏联的大面积传播。1959年,丘马科夫决定组织首次大型临床实验,测试萨宾在美国研制出的减毒活病毒口服疫苗。这将是一次具有历史意义的实验,尽管一开始就得到了高层的批准,但这次实验还是历经曲折。

康斯坦丁说,“萨宾公开赞扬道,我父亲和苏联的体制使得这个大型临床实验变成了现实。但我不知道,我父亲是否告诉过萨宾这件事背后的真实故事。据我父亲说,事情的真相实际上是这样的:

“我父亲得不到大型临床实验的许可。卫生部许多人都反对这项实验。基本上,人们都告诉他,‘我们有索尔克的疫苗,效果很不错,所以没有理由让你去测试活病毒疫苗’。没办法,我父亲后来决定绕开他们,自己解决问题。

“在苏联,有一个更高的权力机构——中央委员会主席团,由一群为数极少的共产党官员组成,他们可以否决任何人的意见。那时,阿那斯塔斯·米高扬(Anastas Mikoyan)是苏联中央委员会主席团成员,负责公共卫生。米高扬不是学医的,他是一个政治人物。但他和我父亲关系很好。最初,可能是米高扬任命我父亲主持脊髓灰质炎疫苗的研究。对于卫生部不同意口服疫苗实验的决定,我父亲拒绝接受,于是拿起了直通克里姆林宫最高层的红色电话,拨通了米高扬的电话号码。父亲告诉我这些故事时说,他开门见山地请求米高扬批准活病毒疫苗实验。”

“丘马科夫,你确定这种疫苗是有效的吗,它安全吗?”米高扬问。

“是的,”父亲回答道,“我绝对肯定。”

“那就去做吧,”米高扬说。

康斯坦丁说,“事情就是这样的”。对于熟悉苏联体制的人来说,康斯坦丁的描述听起来是可信的。“他得到的唯一授权,就是苏联中央委员会主席团专线中的口头批准。当然,卫生部长不高兴了,但他无能为力”。

成就传奇

1959年,丘马科夫在苏联各地的1 000万儿童身上测试了口服疫苗。整个苏联不仅在医院、诊所,也在学校、托儿所以及其他非医疗场所设立了疫苗接种中心。实际上,在接下来的几个月中,苏联每个20岁以下的人,大约1亿人,都以打点滴或者口服糖片的方式接受了疫苗,结果表明这些努力是值得的。疫苗得到了广泛的应用,丘马科夫对此感到非常欣喜。在一年之内,世界卫生组织(WHO)的一名代表肯定了疫苗的安全性,并认为疫苗明显减少了脊髓灰质炎病例。

可以肯定的是,还有西方科学家拒绝接受任何来自另一阵营、鼓舞人心的报道。萨宾不止一次抱怨道,“一般私底下的反应是这样的:‘哦,你不能相信这些人做的任何事情’”。但萨宾与丘马科夫合作发表的论文,最终战胜了意识形态上的分歧。他们的口服活病毒疫苗成为全世界预防脊髓灰质炎的武器;1962年,萨宾的疫苗获得了美国政府批准,此后30多年里,美国一直在使用该疫苗。为了让最贫穷的国家也能用上疫苗,1972年,萨宾把自己的脊髓灰质炎病毒株捐赠给了WHO。

如今,脊髓灰质炎在巴基斯坦、阿富汗、尼日利亚等地还是一个严重威胁。如果能将脊髓灰质炎彻底从地球上消灭——这似乎是一个越来越近的目标,全世界都应该向阿尔伯特·萨宾与米哈伊尔·丘马科夫之间这段鲜为人知的奇特合作致敬。

本文译者 谢杨是北京大学第三医院住院医师,目前是北京大学医学部基础医学院的博士研究生。

请 登录 发表评论