每当改造世界的征程遇到障碍,人们总会想到那些在对未知领域中孤独但惬意前行的科学家,因为后者的使命就是寻求真理,找到清楚障碍的方法。过去几百年,一个简单的思想支撑着这个体系:“信任但要核实”,任何科学结论只要经受住实践检验,就能从星星之火变成燎原之势。17世纪以来,这种伟大的力量促成了大量知识的产生和技术的应用,人类的生活越来越好,想象空间越来越大。更重要的是,这个从孕育希望到见证奇迹的过程越来越短而且没有尽头。

基因技术的演进同样如此。62年前,詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)刚刚发现DNA的双螺旋结构时,没人知道这中间蕴藏着怎样的信息和潜能。虽然这一发现帮助沃森和克里克赢得了与另外两个著名实验室的激烈竞争,但在当时,那也只是一个简单但精巧的模型。

60多年间,人类不断从这个独特结构中发现生命的奥妙。以往,人们不知道疾病的源头在哪里;后来,人们才发现几乎所有疾病都能从基因上找到源头。以往,人们认为DNA分子编码的基因就是生物学研究的极限;后来,人们发现DNA上的某些化学修饰同样在疾病形成过程中扮演着重要角色。以往,人们认为完整地测出人类的基因序列就能解决一切健康问题;后来,人们发现要想增进对人体的了解就必须获得更广泛的信息,包括时空和精准量化参数,科学认知的脚步必须持续加速。

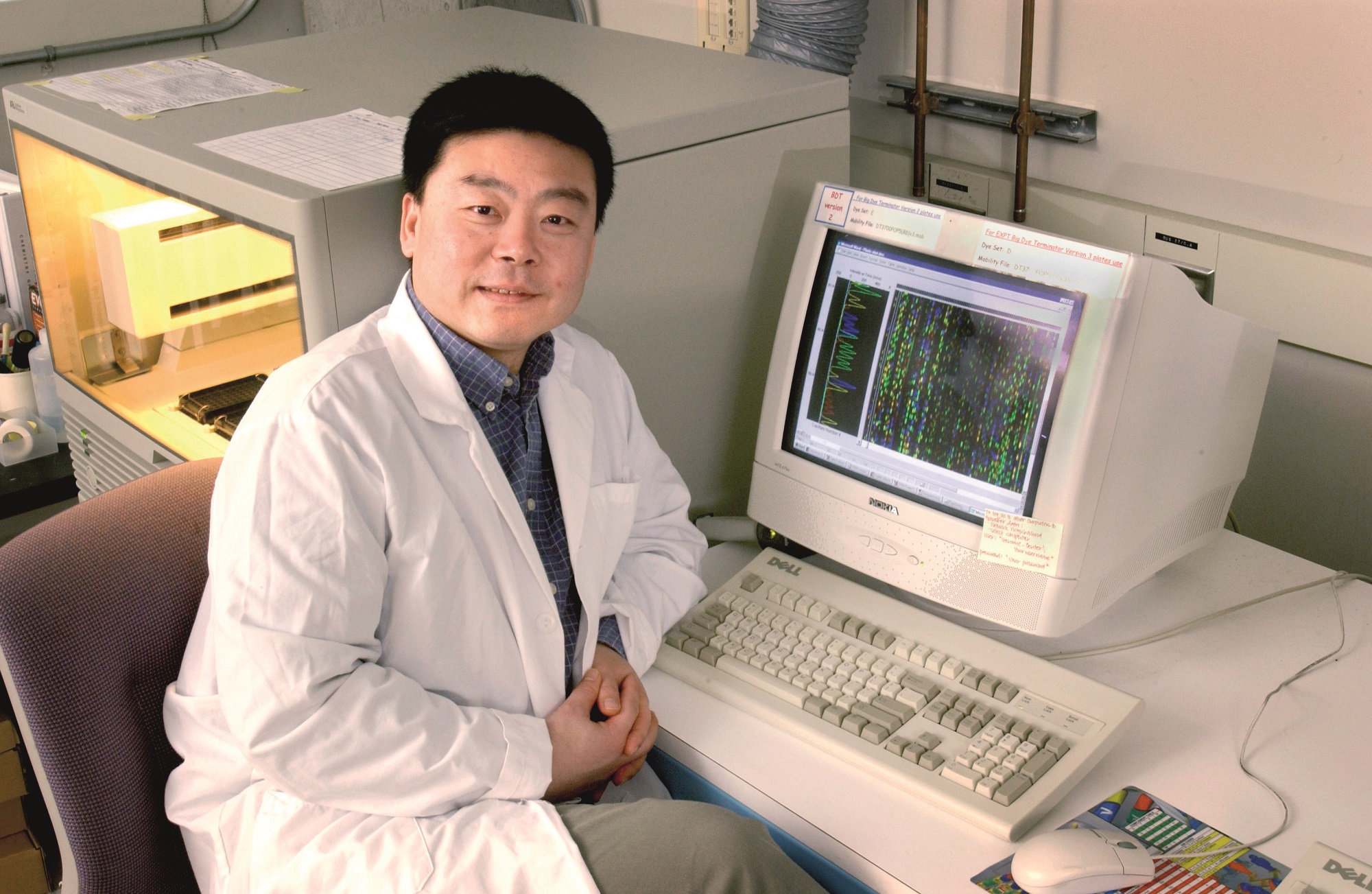

中国科学院北京基因组研究所研究员于军就是这条道路上的“奔跑者”甚至“领跑者”。上世纪90年代,他是最早投身“人类基因组计划”的十几个人中的一个,他的导师梅纳德·奥尔森(Maynard Olson)则是“人类基因组计划”最重要的设计者、领导者和践行者之一;后来,于军又成为将“人类基因组计划”引入中国的关键人物和华大基因的创立者之一。

在中国科学院北京基因组研究所见到于军时,他领导的团队刚刚开发出一种新型的国产测序仪,不仅填补了国内空白,而且拥有国际领先的技术。这台机器的独特优势会帮助研究人员更高效地测定复杂样本的基因序列。同时,他指导的藏彝走廊少数民族遗传资源普查也在进行当中,他希望能通过这项研究,对我国主要少数民族的遗传特征有更全面的了解。“这还不够,”接受《环球科学》记者采访时,于军说,“中国无论如何都需要有自己的大项目。”

于军所说的“大项目”与过去一年相继出现的两大新闻密切相关。2014年7月,英国推出了“十万基因组计划”,英国希望通过对10万人的基因组进行测序,以有效确定引发癌症和其他疑难疾病的基因,从而避免在癌症治疗中采用痛苦的放化疗方式。几个月后,美国总统奥巴马也在国情咨文中宣布,将基于相似目的启动一项涵盖百万人的基因测序计划,以保证这个“消灭了小儿麻痹症并绘制出人类基因图谱的国家,能在人类医学迈入新时代后继续扮演领导者的角色”。这个“新时代”,就是指最近频频见诸报端的“精准医学”。

“精确医学”的概念并不新鲜。过去100多年,为避免排异反应而按照血型输血和在器官移植中精心选择捐赠对象都是出于同样理念。但直到最近,将这一概念应用在更广泛的医学领域才因为技术进步成为可能。作为中国基因组学领域最核心的研究力量,于军对这些进步以及承载这些进步的大型科学项目无疑心生向往,但他更在意的似乎是催生出这种前沿研究和大型科学计划的科研创新体制,他思考问题的方式因此也与很多科学家大相径庭。

《环球科学》:最近很值得关注的一个现象是,英国和美国先后公布了大规模的测序计划,这让很多人对精准医学兴趣大增。那么,我们究竟应该怎样理解所谓的精准医学?

于军: 这个现象确实让很多人感兴趣。在DNA测序领域,百万人的规模已经是个不低的峰值,如果按1 000美元一个人来算,至少需要10亿美元,因此这个精准医学计划应该与人类基因组计划在同一个数量级上。因为常见病的发病率大概在百分之几的概率以上,测定百万人的基因组就会找到几乎所有导致常见病的常见基因突变,项目的延伸则是建立可长期跟踪研究的“队列人群”,其中一定会有些被长期(数十年甚至终身)跟踪研究。从长期来看,罕见病和常见病之间没有难以跨越的界线,从基因水平上发现和最终通过医学手段来根治罕见病也是可实现的。

但我们在认识这类现象时,应该首先想到是科学的发展并非跳跃式的。有突破,也有积累;有传承,也有创造。在科学前沿,大家都会很容易汇聚在同一个起跑和终点线上,有时你第一,有时他第一。因此,英国和美国谁先推出大规模人口的测序计划并不重要,双方其实都在按照相同的目标和路线图推进相关研究,这个项目与两份科学发展报告密切相关。

与精准医学相关的最早报告发表在2011年。当时,美国基因组学、分子生物学与生物医学界的智库组合起来起草了《迈向精准医学:建立生物医学与疾病新分类学的知识网络》的报告。我的导师奥尔森参与撰写了这个报告,并组织科学界和舆论界来推介,我也参加了这个会议。其实,我在第一次听到“精准医学”这个词汇时,就知道这肯定是出自奥尔森之手。因为我们经常讨论基因组学的前景以及在医学诊断和药物研发领域的应用。好多年前,我们的共识就是要充分认识到检测手段在医学上的关键作用,以及对其精准性追求的最高境界。而且,正是经由这份报告,精准医学的概念才为人所知。

与此一脉相承的另一份重要报告就是1987年的《图解和测定人类基因组序列》。当时,刚40岁的奥尔森参与了这份报告的撰写,并成为人类基因组计划的主要设计者之一。随着人类基因组计划的高速进展,美国国立卫生研究院(NIH)要求其所属的各个研究所制定了各自的学科发展路线,这些新形势下的思考和规划为人类基因组计划随后20年的发展和各学科的跟进奠定了基础,也为人类勾画出一个市值万亿美元产业的蓝图。无论是英国的十万人测序计划还是美国的百万人测序计划,都是按照这个既定的路线图展开的。

与1987年的报告相比,2011年的报告提出了一个全新的愿景:精准医学。首先,从基因组到医学就是基因组学发展的路线图,其间要经历基因组结构、基因组生物学、疾病的基因学、基因组医学四个基本阶段。其次,这个报告还提出了实现精准医学的具体内涵,即在测序能力和各类“组学”研究能力很强的时候,将生物医学研究和临床医学研究得到的数据结合起来,组建一个新的知识网络;再借助这个网络重新分类各种疾病,分别反馈给基础研究和临床实践,不断实现对疾病机理、诊断和治疗的再认识;最终,使医学升华成更加精准的科学和实践体系。

所以,精准医学是一个有历史传承的新概念,它的出现表明人们已经认识到基因组学在人类健康这一领域得到充分应用的重要性。如果这些知识应用在农业领域,我们就可以将这种新的产业称之为精准农业;如果这些知识应用在环保领域,我们也可以将这个新的科学-产业链称为精准环境保护。

另外需要强调的一点是,不论十万人计划还是百万人计划,都只是人类与疾病抗争过程的一个重要组成部分,一个可定义和评价的项目,而非科学研究的实质。如果我们将疾病的治疗比喻成求解一个“三元一次方程”,那么我们面对的三个未知数分别是遗传因素、环境因素和精准诊断。百万人测序计划就是为了求解第一个未知数——遗传与疾病的关系。

《环球科学》:相对于精准医疗,你认为目前的医学体系还存在哪些问题?

于军: 举个例子来说,我们以前认为胃溃疡的出现是因为饮食习惯和精神压力过高或其他非感染性因素造成的,但现在,我们已经清楚地认识到胃溃疡是由在人群中普遍传染的幽门螺杆菌在胃部过度繁殖引起的,这一发现从根本上改变了胃溃疡的治疗方案。这个简单的案例告诉我们,已经非常精细的医学在更细微的层面上依然显得非常粗放,我们对很多重要的科学问题也都还没做出令人满意的回答,例如怎样精确地诊断和分类癌症。每种癌症,和每个人的同一种癌症在临床都会有不同的表现和结果,但我们目前的分类只是从原发部位和生长程度来确定,没有充分利用到可知的基因水平变化。

目前使用的其他疾病分类方法也主要基于症状、病变组织、细胞镜检以及其他种类的实验室和影像学技术,没有考虑到用最适宜的方法整合和开发快速增长的分子水平数据。这种分类方法一直依赖于一种僵化的层次结构,在这个结构中,每种疾病再被分进不同的种类和亚种。这种组织结构不利于描述疾病以及各种致病因素之间的复杂关系。有些疾病虽然具有相同的特征,但其实是由不同的原因导致的;有些疾病虽然有迥异的症状,但其实又具有相似的分子机理。对于这些问题,不把研究深入到分子水平都是无法解决的。于是,原本为战胜疾病而诞生的医学和医学理论,在某些时候反而成为了战胜疾病的阻碍。

例如,医生通常会给II型糖尿病病人开具处方药二甲双胍。作为治疗II型糖尿病的主要药物,二甲双胍在美国已经使用了超过50年。但因为没有具体的分子机理信息,这种治疗方法要冒相当风险。病人的糖尿病确实可以得到一定程度的遏制,但他们患肾功能衰竭、失明或其他糖尿病并发症的风险会增加很多,很多病人因此都没能受益于这种药物。

再说一个我当前在做的关于细菌和抗菌素之间关系的研究。这个研究发现,菌群在抗菌素浓度较低时和抗菌素浓度较高时在分子水平的表现是完全不一样的,这说明这个菌群的个体之间有一种信号传导机制来协调彼此的行动。但这个机制是什么、传导的物质是什么、传导过程又怎样,我们统统不知道。

之所以会出现这种情况,是因为我们对基因的功能、细胞的行为,乃至复杂多变的人体生理特征了解得不够全面。人体比任何已知机器都更为复杂和精巧,不仅可以自我修复,还可以适应新的环境和挑战,但我们过低估计了这种复杂性。以往,我们认为遗传和物种演化已经奇妙无比,精确到DNA的序列就已经是遗传学研究的极限了;但现在,我们发现DNA上还有化学修饰,这些修饰会有与DNA序列传承不同的规律。现在我们还知道,个体间的差异表现在不同个体基因组间的数以百万的差异位点上。在这些差异位点中,至少有数千个已经知道具有改变生理功能的作用,而这样的位点数随着对基因认识的深入必将不断增加。考虑到患者个体差异,所有这些新的信息都有可能帮助人类提高对疾病的诊断、预防和治疗。

要完整理解生命体在微观层面上的变化规律,那些过于简单的静态模型肯定不行,因为这些依靠遗传学建立起来的模型根本无法反应微观世界复杂的状况。要解决这个问题,我们就必须借助大数据和越来越强大的数据分析处理能力实现对生物的动态研究和分析。

《环球科学》:那么,精准医学会在哪些方面带来改变?

于军: 这个问题让我想起了一件事。1910年,教育家亚伯拉罕·弗莱克斯纳(Abraham Flexner)曾经发布了一份革新美国医学教育的报告,该报告主张医学教育的专业化、高学术水平并与基础科学紧密结合。这份报告促成了学术性医学中心的大量增加、医学界对科学研究重视程度的不断提升、美国公共和私人研究经费的大幅扩充,以及美国在医疗研究领域全球领先地位的确立等。也正是由此奠定的科学精神和研究水平,才让美国的创新得以蓬勃发展起来。

如今,分子生物学知识的生产正处于急速膨胀阶段,由此创造的社会、经济和科学效益丝毫不逊色于20世纪早期的医学专业化和生物医学研究。梅奥诊所(Mayo Clinic)克里斯托弗 · 邱特(Christopher Chute)教授就在展望未来时认为,基因组转化医学的应用潜力“远远超过抗生素和无菌手术的引进”。当然,这个目标的实现会通过很多种方式展现在我们面前。

首先,精准医疗将革新很多治疗手法,从而让人们更健康。例如,全球目前有超过3亿哮喘患者,这些人都会表现出可逆的气道变窄、气道发炎和重塑以及气道高敏在内的表征。不过,相同的表征可能有不同的原因,例如过敏、过度锻炼、服用阿司匹林或者对皮质甾类药物有抗性,医生在不知道具体原因时很难开出准确的药方。但如果精准医疗变成现实,医生首先会根据病人的遗传特征、身体现状和环境特点,深入探索病人特异的因素,比如测定血液各类白细胞基因的表达,测定体液中各种生化分子的浓度变化,查询病人积累的所有医学检测结果,因此可以在第一时间开具准确的药方帮助病人,使病人尽快摆脱疾病的困扰,这就是精准医疗的价值。

其次,精准医疗将帮助我们建立起一个以个体为单元,以群体为核心的医学信息数据库。这个数据库将收录个人的所有健康数据和信息,帮助医生从多个视角观察环境对病理生理学的影响。另外,这个数据库与我们目前使用的数据库完全不同。比如,我们现在的数据都是断面性质的,病人来看病才有信息的纪录,未来的信息是从每个人的出生开始记录的。又如,我们现在使用的数据库都只包含单一疾病变量,很多来自同一个人的信息因此可能会被编入不同数据库中,因为病人的信息是以医院的结构——亦即疾病的分类——为基准,未来则是以病人为核心组成的医生团队来服务病人。打破常规的新型数据库当然会面临着很大挑战,但它终将由于它的实际价值而让全球所有人都能充分分享并从中受益。

医院也会发生一些根本性变化。健康管理和身体检查会成为常规,医生将成为最有学问和知识、最受人们尊敬的社会阶层,他们必须有能力不断汲取新的知识,解释新的信息,教育患者,以自己的专业知识和判断,帮助病人了解病情,配合治疗,最终战胜疾病。这种变化也将进一步强化人们对医生的这种认识:随着技术的日益完善,真正考验医生的将不再是他的专业技能,而是他的职业道德。事实上,这样的趋势与我们在欧美社会中看到的趋势完全一致。

《环球科学》:哪些条件的具备,让你对精准医疗信心十足?你刚刚提到的新型知识网络,可能会极大改变医患互动的格局,那要怎样做才能建立这样一个知识网络?

于军: 确实,伟大的事业都需要科学理论的完善和前沿技术的突破作为支撑,精准医疗也是这样,这些设想的实现离不开过去几十年的铺垫,包括基础设施、科学和技术的积累等。其中最重要的就是测序仪的进步和成本的不断降低。人类基因组计划耗费了6国科学家10年的时间和近10亿美元才完成最终完成任务;到《自然》杂志封面文章介绍即将到来的“个人基因组”时代的2008年,测序成本依然高达数百万元人民币,要想在那时推进“个人基因组”计划仍是不可能的;等到2014年年初,最新的测序技术已经把基因测序的成本降到了1000美元/每个人,使针对更大规模人口的测序计划变成现实。

此外,科学的高速进步和社会对新事物的接受程度的不断提高,都在激励科学家们的工作热情。作为一个基因组学领域的科学工作者,我最激动的是人们和社会对人类基因组计划的认同,对遗传信息的迫切期待。正是这样的期待,使患者临床信息的共享会很快成为现实;大众对健康信息的渴求和对数据共享的宽容,还会推进个人隐私保护相关的立法。而电子信息技术的飞速进步和信息存储价格的大幅降低,让我们能对患者的信息进行长期追踪和记录,众包和“互联网+”让我们能够通过更多的渠道获得有价值的信息,智能手机和可穿戴设备的普及让我们能够实时看到患者情况,还有能力越来越强大的云计算和超级计算平台等,所有这些要素都太重要了。

要建成这个新的为精准医学服务的知识网络,我觉得有三方面工作必须要完成。

首先要建立一个学科。这个部分包括几个要素:第一,必须建立以新科学实体为标志的新学科框架。比如,基因组学要由大的基因组研究中心来支持,美国和欧洲都有这样大的基因组研究和测序中心,而中国在体制内一个也没有。又如,生物信息是基因组学的姊妹领域,国际上的大型数据中心已经操作30余年并且已经实现数据共享,而我们不但没有加入这个联盟,也没有国家的生物信息中心。就精准医学而言,中国必须要有一个国家长期支持的大数据库,民间和企业则重点光顾有应用价值和附加价值的数据以建立特色数据库。第二,要整合和改变老的学科和领域。在我工作过的华盛顿大学,遗传学系就被并入基因组科学系,NIH在不断建立基因组学基础和面向医学应用的新卓越基因组学研究中心。第三,非急功近利的、持续性的、探索性的项目资助,这些项目允许失败和转换方向,但最重要的是鼓励探索。

其次,要确定启动一个至少历时5到10年的大项目。人类基因组计划—基因组学就是一个实例,百万人测序—精准医学则是“续集”。因为一个新技术从产生到实现商业化需要10年时间,而且我们要建立一个新框架发掘分子生物学和病患数据的关系,所需要的数据也需要时间的积累。

最后,是要建立“科研-转化-产业”链条,充分调动企业和社会的资金和人才潜力。国家的投资应该是充足、长远、引导性的,企业的投资则应该是“风险小-遍地开花”式和“高聚焦-高力度”式都有。

三方面工作中的每个都不简单,都需要几代科学家、政策制定者、商业社会和媒体持续做出努力,都需要社会公众对创新报以越来越开放的态度,科学家的角色无疑也很重要。这些人既需要不断发展前沿技术,又需要不断降低技术应用成本;既需要不断与公众沟通使后者接受开放数据潮流,又需要规范相应政策以避免伦理道德风险;既需要不断开发新工具来挖掘数据价值,又需要鼓励各机构将其收集的数据添加到数据库中以便科学界共同使用。

《环球科学》:让我们把目光放回中国。每当新的机会来临,我们都曾经对所谓的“弯道超车”寄予厚望,但最终总会看到产业和科学的发展都不尽如人意。那么现在,你认为我们在精准医疗领域的发展情况如何?对于现在的科学界和企业界来说,未来的努力方向在哪里?

于军: 你说的问题其实已经展现出来。今天,我们的很多企业都没有真正参与精准医疗的研究和相关技术的开发,他们只是在这个产业链中以某种形式服务于大型制药企业;很多数据公司也没有真正从事大数据医疗的研究,很多公司都只是以某种方式,满足医院或者其他机构对数据利用的需求,或者以一种相对简单的方式来利用医疗数据。

需要解决的问题很多。对于我个人来说,我认为最需要解决的问题就是技术,以及技术的实际体现:仪器、设备和耗材。其中,核心技术就是测序仪,因为它关系到这项伟大的事业能以多精确的方式还原人体、能以多快的速度走向成熟,能以多低的成本造福大众。但是,很多人认为只需一款测序仪就能包打天下,这个想法和认为一辆牛车就可以解决种地和运输问题一样荒唐。

其实,我们在发展精准医学过程中出现的问题和在技术进步面前遇到的各种困境,都显示出我们还没有真正理解科学和高技术产业发展的规律,这个规律就是我们必须创造出一种“三位一体”的格局——开创一个新学科、启动一个大项目、孕育一个颠覆性的新产业。

请 登录 发表评论